がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

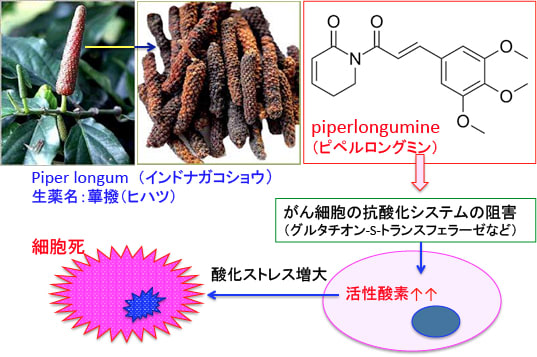

358)インドナガコショウ(Piper longum)に含まれるpiperlongumineの抗がん作用

図:インドナガコショウ(Piper longum)はコショウの一種で香辛料として使用されているが、インド伝統医学のアーユルヴェーダや中国医学では病気の治療に古くから利用されている。漢方では「畢撥(ヒハツ)」という名前の生薬として使用されている。これに含まれるピペルロングミン(Piperlongumine)というアルカロイドはがん細胞のグルタチオン-S-トランスフェラーゼなどの抗酸化酵素を特異的に阻害する作用により、がん細胞に酸化ストレスを高め、酸化傷害によって細胞死を誘導する作用があることが報告されている。この作用はがん細胞に特異性が高く、正常細胞へのダメージが少ない点で注目されている。

358)インドナガコショウ(Piper longum)に含まれるpiperlongumineの抗がん作用

【がん細胞の抗酸化力を減弱させるがん治療の可能性】

生物には単細胞生物と多細胞生物があります。がんは多細胞生物にしか発生しません。

単細胞の場合、遺伝子変異によってより増殖の早い細胞や死ににくい細胞が発生しても、それは個体の進化や適応であり、がん細胞とは言いません。

がん細胞というのは、増殖や細胞死が厳密に調節されている多細胞生物の中に発生した「身内の反乱」です。

正常な細胞は、多細胞の集団の中で他の細胞に迷惑をかけないように、増殖や細胞死の時期や程度が厳密に調節されています。

がん細胞というのは、社会に例えれば、テロ集団や反社会的勢力のようなもので、社会の秩序を乱すような存在と言えます。テロ集団や反社会的勢力が様々な方法を駆使して生き延び勢力を広げようとするのと同じように、がん細胞も細胞が本来持っている様々な能力を利用して生き延びようとします。

さて、多細胞の生命体は、生き残るための巧みなシステムを進化の過程で獲得してきました。

細胞内や細胞間のシグナル伝達系の一部が何らかの原因で阻止されても、他のルートを使って代償する仕組みを持っています。あるいは、何らかのストレスが作用すると、そのストレスを軽減するような応答が作動します。

例えば、活性酸素やフリーラジカルによる酸化傷害(酸化ストレス)に対して、細胞内で抗酸化力(抗酸化物質や抗酸化酵素など)を高めるような細胞応答が起こります。

これは、正常細胞が機能を維持するために必要な細胞応答で、このようなメカニズムを獲得したものが進化の過程で生き残ったと言えます。つまり、生存競争の中で、酸化ストレスに対する対応能力が高いものが選択されてきたと言えます。

がん細胞も同様で、そのがん細胞の集団の中で、酸化ストレスに強いものほど生き残ります。

つまり、多細胞生物がストレスに強いものが生き残るのと同様に、がん細胞もストレスに強いものが生き残り数を増やします。

実際に、多くのがん細胞で酸化ストレスを軽減する酵素の量が増えていることが知られています。たとえば、グルタチオン-S-トランスフェラーゼという酵素の活性ががん細胞では非常に高くなっています。

グルタチオン-S-トランスフェラーゼというのは、毒物や薬物や生理活性物質などに、抗酸化物質の一つであるグルタチオンを付加する反応を触媒する酵素です。

この反応はグルタチオン抱合と呼ばれ、細胞に有害な物質を排除するシステムです。この酵素はがん細胞に多く発現していることから腫瘍マーカーとしても利用され、またがん治療のターゲットタンパク質として注目されています。

つまり、がん細胞のグルタチオン-S-トランスフェラーゼの活性を阻害するとがん細胞は活性酸素や毒物(抗がん剤など)などに対する抵抗力が低下して死にやすくなると言うことです。

酸化ストレスに強いがん細胞が生き残るというのは、酸化ストレスに対するがん細胞の応答機構を阻害することががん治療の有効な手段になりうることを意味しています。

以前はがん細胞の酸化ストレスを軽減する抗酸化物質を投与する方が、がん細胞を大人しくできるので、がん治療には抗酸化剤を使う方が良いという意見が多かったように思います。

しかし、最近のがん治療の研究領域では、「がん細胞における酸化ストレスに対する抵抗力(抗酸化力)を阻害することががん治療に役立つ」「がん細胞に活性酸素の産生量を増やす治療法ががん細胞を死滅させる」という意見が多くなっています。

がん細胞に酸化ストレスを高める治療(活性酸素の発生量を増やす、あるいは抗酸化力を阻害する)のがん治療法としての可能性が指摘されています。357話で紹介したようにDNAの分子構造の発見でノーベル賞を受賞したジェームズ・ワトソンも同様の意見を述べています。

【インドナガコショウの実に含まれるpiperlongumineはがん細胞における酸化ストレスを軽減する抗酸化機構を阻害してがん細胞を死滅させる】

インドナガコショウ(Piper longum)に含まれるピペルロングミン(piperlongumine)という成分ががん細胞の酸化ストレスを高めてがん細胞を死滅させるという研究が、超一流雑誌のNatureやPNASに報告されています。

インドナガコショウは胡椒(コショウ)の一種ですが、インドのアーユルヴェーダ医学では最も使用されている薬草で、漢方でも「蓽撥(ヒハツ)」という名前の生薬としても使われており、抗がん作用も経験的に知られています。

Natureに報告された論文に関する記事(英語)がネット上(Science dailyの2011年7月15日の記事)にありますので、まずその記事を以下に日本語訳しておきます。(原文はこちら)

Novel Compound Selectively Kills Cancer Cells by Blocking Their Response to Oxidative Stress(新規物質が酸化ストレスに対するがん細胞の応答を阻止することによってがん細胞を選択的に死滅させる)

[Science Daily 2011年7月15日]

がん細胞は、細胞増殖や細胞死を制御するメカニズムに異常が起こっているため、無制限に増殖し周囲組織へ広がっていきます。

しかし、がん細胞におけるこのような外見上の混乱の中にも、亢進した代謝と非常に高まった細胞内ストレスの間にはバランスがあります。

がん細胞は急速な細胞増殖を行うために代謝を亢進させる必要がありますが、代謝が亢進すると細胞に毒になる活性酸素種の発生が増えます。この活性酸素種を消去させる抗酸化酵素の量を増やすことががん細胞の生存に必要になります。

ブロード研究所(the Broad Institute)とマサチューセッツ総合病院(Massachusetts General Hospital )の研究者たちは、正常細胞には影響せず、がん細胞に特異的に酸化ストレスに対する応答反応を阻害する新規の物質を発見しました。この物質は乳がんの治療に現在使用されている抗がん剤よりも有効であることが示されています。

この研究結果は培養細胞や動物実験を使った実験で明らかにされ、7月13日のNatureにオンラインで発表されました。

インド南部と南西アジア地方に生育しているインドナガコショウ(Piper longum)の実に含まれるピペルロングミン(piperlongumine)は、酸化ストレスを軽減するメカニズムを阻止して活性酸素の細胞内レベルを高めることによって、がん細胞を死滅させる作用があります。

正常細胞は代謝の程度が中等度であるため、活性酸素種のレベルが低く、そのため抗酸化酵素のレベルを高める必要がありません。

ピペルロングミンは抗酸化酵素のレベル(発現量)がある閾値を超えるとが抗酸化酵素の働きを阻害するように作用するので、正常細胞に対してはピペルロングミンは作用しません。

「ピペルロングミンは正常細胞には必要でないと思われる何かをターゲットにしています」とブロード研究所の化学生物学部門の部長でこの論文の共著者であるStuart L. Schreiberは言っています。

「がん細胞は正常細胞に比べて活性酸素種による影響を非常に受けやすい状況にあります」

マサチューセッツ総合病院の皮膚生物学研究センター(the Cutaneous Biology Research Center)の所属で、この論文の共著者であるSam W. Lee と Anna Mandinovaは、このピペルロングミンを見つけたとき、活性酸素種の阻害剤を探していたわけではありません。

彼らの興味は多くのがん細胞で変異がみられるがん抑制遺伝子のp53であり、P53の正常な働きを高めるよう化学成分を探索していました。

ピペルロングミンの確実な抗腫瘍効果を認めたので、彼らは、この物質がp53の働きを高めると予想しました。しかし驚くべきことに、この物質はp53遺伝子が正常でも変異していてもがん細胞を死滅させたのです。そして、正常細胞を使ってこの物質をテストすると、正常細胞には細胞死を全く引き起こしませんでした。

「この物質の他にない特徴は、正常細胞には影響せずがん細胞だけにダメージを与える点です。がん細胞に特徴的なターゲットに作用していると思われます」とハーバード大学とマサチューセッツ総合病院のMandinova博士は言っています。

ピペルロングミンのターゲット物質を検討する研究が行われました。研究者はピペルロングミンががんの発生に直接関連しているタンパク質の働きを妨げるのであろうと予想していましたが、ピペルロングミンはそのようながん遺伝子をターゲットにするのではなく、間接的な過程でがん細胞の働きを阻害することを明らかにしました。

がん遺伝子を直接ターゲットにする新しいがん治療薬がいくつか開発されていますが、しかし、このような薬ががんを有効に治療できるという保証はありません。一つのがん遺伝子だけでがんが発生するわけではないからです。

ピペルロングミンは、複数のがん遺伝子が働いて正常細胞を形質変換してがん化した細胞にのみ作用するという特徴があるのです。

「ピペルロングミンの活性酸素種に関連した作用機序は、がん細胞においてのみ当てはまるものであることを私たちの研究は示しています。そしてこれが、ピペルロングミンの作用ががん細胞特異的である理由の一つになっているのです」とBroad研究所の新規治療法部門の副部長でこの論文の共著者であるAndrew M. Sternは言っています。

研究者はがん細胞やがんを発生するように改変した正常細胞に対するピペルロングミンの効果を検討しました。

ヒトの膀胱がん、乳がん、肺がん、悪性黒色腫細胞を移植したマウスを使った実験で、ピペルロングミンは腫瘍の増殖を阻害しましたが、正常マウスに対しては全く毒性を示しませんでした。

乳がんを自然発症するように遺伝子改変したマウスの実験では、ピペルロングミンは腫瘍の増大だけでなく転移も阻止しました。この実験モデルでは、抗がん剤のパクリタキセル(タキソール)は高用量を投与してもピペルロングミンの効果には及びませんでした。

「この物質はがん細胞において酸化ストレスを軽減する酵素の活性を選択的に減弱する作用があります。その結果、がん細胞内で活性酸素種の量が増え、細胞死を誘導するレベルに達するのです。この物質をもとに改良することによってがん治療に有効な医薬品の開発を行いたいと思います」とマサチューセッツ総合病院の皮膚生物学研究センター(CBRC)のLeeは言います。

抗腫瘍効果に対する期待はあるものの、注意も必要だと著者らは考えています。

臨床試験を行う前に、がん細胞と正常細胞で、活性酸素種の作用がどのように異なるのかを明らかにする必要があります。種類や性状の違うがん細胞を使った研究がさらに必要です。

「私たちの次の目標は、この物質が有効ながん細胞の性質を明らかにすることです。それによって、この薬が効く患者を予測することができるようになるからです」とブロード研究所の化学生物学部門の副部長のAlykhan F. Shamjiは言っています。

【Natureに報告されたPiperlongumineの抗がん作用】

Nature(ネイチャー)というのは、世界で最も権威のある科学系の学術雑誌です。ノーベル賞クラスの研究が掲載されるような学術雑誌です。「ある天然成分ががん細胞にアポトーシスを誘導した」というレベルの論文では通常は掲載されることはありません。

したがって、この論文がNatureに掲載されたというだけで、ピペルロングミン(Piperlongumine)のがん治療薬としての可能性が高いことが理解できます。

この論文がNatureに掲載された理由は、他の物質にはない特徴があるからです。それは、

①多くの物質の中を網羅的に探索して最も活性が高かった。

②がん細胞の酸化ストレスに対する応答を阻害することによってがん細胞を死滅させる。

③正常細胞には全く毒性を示さなかった。

④代表的な抗がん剤であるパクリタキセルより抗腫瘍効果が強く、パクリタキセルのように正常細胞にダメージを与える作用は無い。

⑤通常は、がん抑制遺伝子のp53に変異があるがん細胞は抗がん剤に抵抗性になるが、この物質はp53遺伝子の変異の有無にかかわらず抗がん作用を示す。

以上のような、抗がん剤として今までにない特徴をもっているので、Natureに掲載されたと思います。この論文の内容(概略)を簡単に紹介しておきます。

Selective killing of cancer cells with a small molecule targeting stress response to ROS(活性酸素種に対するストレス応答をターゲットにする小さな物質がん細胞を選択的に死滅させる)Nature. 2011 July 13; 475(7355): 231–234.

【内容の概略】

がん細胞はエネルギー産生や物質合成など代謝が亢進しているので、酸化傷害や代謝亢進やDNAダメージなど様々なストレスが高くなっている状況にあり、これらのストレスに対する応答が十分に作動しなければ、がん細胞はストレス破綻を起こして死滅してしまう。

正常細胞は代謝も酸化ストレスも亢進していないので、ストレス応答のレベルは元々低い状態である。

一方、がん細胞は代謝も酸化ストレスも亢進しているので、これらのストレスに対する応答が高いレベルにある。つまり、抗酸化酵素や抗酸化物質などによる抗酸化システムが活性化している。

したがって、この抗酸化システムを阻害する物質は、正常細胞にはダメージを与えずにがん細胞に選択的にダメージを与えることができる。

この論文の著者らは、正常細胞にダメージを与えず、がん細胞を選択的に死滅させる物質を多くの物質から網羅的に探索する研究を行い、インドナガコショウ(Piper longum)に含まれるピペルロングミン(Piperlongumine)という物質が最も高い抗がん活性を示すことを発見した。

この物質の作用機序を検討したところ、ピペルロングミンがグルタチオン-S-トランスフェラーゼなど幾つかの抗酸化作用に関連するタンパク質と結合してこれらのタンパク質の活性を阻害することが明らかになった。

その結果、がん細胞は活性酸素の量が増え、酸化ストレスが亢進して死滅することになる。

正常細胞はもともと酸化ストレスが亢進していないので、正常細胞は全くダメージを受けない。

培養細胞を使った実験だけでなく、マウスにがん細胞を移植したin vivo(生体内)における実験でも、ピペルロングミンは経口摂取で有効で、副作用を示さずに抗腫瘍効果を発揮することが確認されている。

がん細胞で異常を起こしているがん遺伝子やがん抑制遺伝子を直接的にターゲットにするより、このような遺伝子が異常を起こした結果として生じる「代謝や酸化ストレスの亢進」をターゲットにする方ががん治療法としてはより有効性が高い。

このような治療薬としてインドナガコショウに含まれるピペルロングミンが有望である。

【インドナガコショウとは】

このNatureの論文が発表される以前からピペルロングミンの抗がん作用は報告されていました。

その抗腫瘍作用のメカニズムががん細胞の酸化ストレス応答を阻害して、活性酸素の細胞内量を高めて死滅させるということがインパクトがあると言えます。

ジェームズ・ワトソンの論文(357話参照)では

18. Enhancing apoptotic killing using pre-existing drugs that lower antioxidant levels(抗酸化物質のレベルを低下させる既存の薬を使ったアポトーシスの促進)の項目で、ピペルロングミンについて以下のように記述しています。

正常細胞には無傷でがん細胞に選択的にアポトーシスを誘導する物質の探索において、インドナガコショウ(Piper longum)という植物から見つかったpiperlongumineという天然物質が、非常に有効な抗がん剤となりうることが最近明らかになった。

非常に興味深い点は、活性酸素種によって誘導される酸化ストレスに対する細胞反応に関与する幾つかの主要な細胞内抗酸化物質(例えば、glutathione S transferase と carbonyl reductase 1)の活性部位にpiperlongumineが結合することによって作用することである。

正常細胞には、このpiperlongumineは活性酸素種の量を高めないが、その理由は、正常細胞ではこれらの抗酸化物質がもともと少なく、その結果、Nrf2転写因子の活性化が起こらないためと思われる。

このインドナガコショウ(Piper longum)というのはコショウ科の植物で果実はコショウに似た風味を持つので、コショウと同様に香辛料(スパイス)として利用されます。

丸い粒がぶどうの房のようになっているコショウ(学名Piper nigrum)とインドナガコショウ(学名Piper longum L.)が香辛料として利用されています。

古代ギリシャ・ローマ時代はコショウよりもインドナガコショウの方が多く使用されていましたが、中世以降はスパイスとしてはコショウが主流になり、インドナガコショウはインド料理(カレー粉)に使われるくらいになっています。

コショウは食料を長期保存するために不可欠であり、金や銀と同等の価値がありました。そのため、人々が次々とコショウを求め大海原へ旅立ったことで、大航海時代の幕が開いたとも言われています。

一方、病気の治療薬としては、インドナガコショウは、古代ギリシャ時代のヒポクラテスがすでに薬として使用しており、インドや中国でも古くから使用されています。

インド伝統医学のアーユルヴェーダにおいては最もよく使われる薬草の一つで、長寿を促すものとされています。腫瘍の治療にも使われています。

中国医学では「畢撥(ヒハツ)」という名前の生薬として使用されています。漢方的な薬効としては「散寒・止痛」の効能があり、冷えによる嘔吐、腹痛、下痢に用いられています。

コショウと同じように体を温める作用があるので、冷えの改善に効果があることは理解できます。

生薬として日本でも流通しています。500gで3000円程度で比較的安価です。インド料理の食材や健康食品としても流通しているので、ネットで探せば見つかります。

ヒハツ(インドナガコショウ)に含まれるピペルロングミンの量は、平均0.91mg/g(0.42-1.82 mg/g)という報告があります。普通のコショウ(Piper nigrum)のピペルロングミンの量は平均0.13 mg/gで、ヒハツの7分の1程度です。

Occurrence of piperidine alkaloids in Piper species collected in different areas. J Nat Med. 2013 Apr 27. [Epub ahead of print]

植物から抗がん成分が多く見つかっていますが、スパイスには抗がん作用を示す成分が多く見つかっています。

そのような抗がん成分のなかでインドナガコショウ(Piper longum、ヒハツ)に含まれるピペルロングミンはがん細胞に酸化ストレスを高める効果と、がん細胞に対する選択性が高いことで注目されています。

がん細胞に酸化ストレスを高める治療(スルファサラジン、アルテスネイト、高濃度ビタミンC点滴など)とヒハツを多く加えた漢方薬を併用すると抗腫瘍効果を高めることができるかもしれません。

| « 357)ジェーム... | 359)胃酸分泌... » |