がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

11)生薬のカクテル効果と相乗効果

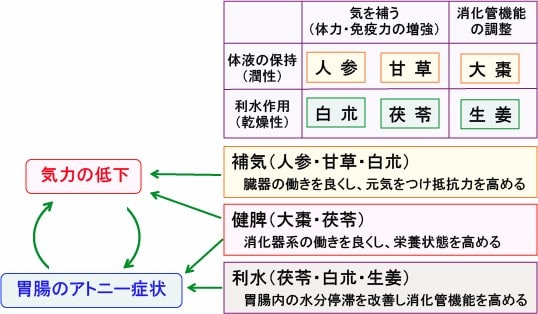

(図)四君子湯(人参・白朮・茯苓・甘草・大棗・生姜)は気力の低下と胃腸のアトニー症状(緊張低下)を改善する効果がある。副作用を抑えながら、その効果を最大に高めるために6つの生薬の組み合わせが長い歴史の中で見い出された。

(11)生薬のカクテル効果と相乗効果

漢方薬において何種類もの薬物を用いて調合するのは、複合的な作用をねらってのことですが、重要なことは、病気を治す強い生薬(下薬)を主とするときでも、必ず体の抵抗力や治癒力を助ける上・中薬も加えておくことが原則となっていることです。このように、作用の弱い薬により重要性を見い出し、治療に利用しててきた点は漢方薬の特徴といえます。

西洋医学の治療では、同時に何種類もの西洋薬が処方されることが多くあります。この場合、何種類を同時に飲んでも各々が理論通りの薬効を現わすという前提で使用されているのに対して、漢方薬では最初から薬の複合効果を前提に作られており、この複合効果を体験的に蓄積してきたのが漢方薬なのです。

作用が相反する成分が含まれていると、それぞれの効果が相殺されると考えられますが、恒常性維持機能が常に働いている生命体では、このような相反する作用がバランスの正常化へ作用することもあります。

例えば薬用人参は、沈滞したり興奮したりする気分を正常化させる作用があります。人参サポニンの一種のジンセノサイドRg群には中枢興奮作用があり、ジンセノサイドRb群には鎮静作用が知られています。このような相反する作用をもった複数の成分の総合的効果は体の状況に応じて変化します。

すなわち、人参は、気持ちが滅入って何もする気が起こらない人には気分が昂揚してやる気を引き出し、逆に興奮している人には精神を安定させて落ち着かせる効果を発揮します。これからがんばらなくてはならない時に飲めば、興奮作用が働いて徹夜しても仕事ができますが、寝なければならないという時にこれを飲むと、今度はその鎮静作用のほうが働いて静かに眠れるのです。

このような作用の違いは、生体の諸機能の働きが絶えず変化し、その時の内分泌系や神経系などの恒常性維持機構の方向性にしたがって効果を発揮するようになっているからです。

単一の成分は、作用が偏っていて副作用などが現われやすい傾向がみられます。生薬には多くの成分が含まれていて、相互に助長し合い、あるいは抑制し合うというように、常に調和を保つような傾向がみられます。しかし、単味の生薬には、なおその薬能に限界があり、薬効の偏向を脱しきれないものがあります。そこで、単味の生薬をいくつか組み合わせた薬方がつくられることになります。

すなわち、漢方薬は、単味の薬物のこのような弊害と不備とを補い、さらに特殊な薬能を必要に応じて重点的に抽出して効果的に利用することを目的としてつくられたものと解することができます。

単純な組み合わせの代表例として、補剤の代表である四君子湯(しくんしとう)を説明します(トップの図)。

四君子湯は人参(にんじん)・白朮(びゃくじゅつ)・茯苓(ぶくりょう)・甘草(かんぞう)・大棗(たいそう)・生姜(しょうきょう)の6つの生薬からなります。人参・白朮・茯苓・甘草には、消化吸収機能を高め、気(生命エネルギー)の産生や免疫力を増す作用などがあります。甘草は味を整えたり複数の生薬を調和させる作用もあり、大棗・生姜は消化器系の働きを調整する効果を持っています。

人参・甘草は体内の水分を保持する作用があり、一方、白朮・茯苓は体内の水分を排出する作用(利水作用)があります。生姜は体を乾燥させる傾向(燥性)を持ち、大棗は逆に潤いを持たせます(潤性)。

人参を使い過ぎると体がむくんだり血圧が上昇したりしますが、四君子湯のように「利水」の作用を持つ生薬と組み合わせて用いることにより、人参の副作用を回避することができます。

体力や免疫力や消化管機能を高める目的で、薬用人参や茯苓などを多く使うときには、それぞれ単独で用いるより組み合わせて用いるほうが、副作用もなく効果を高めることができるのです。

生命体の恒常性維持機能を利用して、複数の生薬の効果の相乗作用や複合作用を経験的あるいは理論的に応用したのが漢方薬の構成の考え方であり、生薬の組み合わせによるカクテル効果を狙っているのです。

漢方は体の偏りを正常化し、人間のバランスを調和する哲学であり、漢方薬はその歪みの調和剤といえます。このような効果は多数の成分のカクテル効果や総合的な作用により発揮できます。

多数の成分の相互作用を調べる方法は現在の科学技術をもってしても不可能ですが、解明できないからといって拒否するのではなくて、長い歴史の中での経験的な治療効果という結果にもっと目を向ける必要があるのではないでしょうか。

(文責:福田一典)

(詳しくはこちらへ)

| « 10)漢方薬のプ... | 12) 抗腫瘍免... » |