1週間前に投稿した「オーディオにおける失敗の本質~その1~」の続きです。

これまで簡単に安請け合いして、いざ実際に事を運ぼうとしたら「さて困ったなあ」ということがときどきあるが、まさに今回がそうだった。

「その1」の末尾でお約束していたとおり自分の「失敗談」について、さあ実際に書こうとなるとハタと困ってしまった(笑)。

50年近く「ああでもない、こうでもない」と試行錯誤を繰り返してきたので、(オーディオの)失敗はいくつもやってきたが「失敗の本質」と銘打った以上、普通の失敗談では面白くないだろうし、ましてや「本質」ともなるとちょっと敷居が高い。

そこで一気に肩の力を抜くことにした。

これから初めてオーディオに取り組もうという方を対象にし、どうか自分のような「つまらない失敗」をしないで欲しいという観点から身近な事例を挙げてみるとしよう。

ただし、あくまでもこの事例は「ワン・オブ・ゼム」に過ぎないし、自分で実際に痛い目を見ないとほんとうに身につかないかもしれませんので念のため(笑)。

1 身の丈にあったオーディオ

振り返ってみるとオーディオに興味を持ってから20年ほどの間は、わけも分からないくせにとかく「背伸び」をし過ぎていたと反省している。

まあ、それも授業料だと割り切る考え方もあろうが、いかにも時間がもったいなかったし、それに高くつきすぎた(笑)。

たとえばプリアンプではマーク・レヴィンソンの「N0.26SL」を無理して買ってみたり、真空管ではSTCの名管「4300B」を手にいれたものの、未熟なせいでとうとう使いこなせないまま手放してしまった。

今となっては明らかに「猫に小判」だった。オーディオは音楽的な教養をしっかり身に付けながらレンガを一段づつ積み重ねるように地道に取り組んでいくべきだったと痛切に反省している。

オーディオに対する自分なりのポリシーがないまま、いきなり跳躍するのは当座は良くても、きっと後になって何かしらの歪みがやってくるものでこれは凄く苦い経験の一つだった。

2 音楽とオーディオの間合いを常に意識する

音楽とオーディオは切っても切れない関係にあるが(もちろんコンサート愛好家は別として)その比率をどう考えたらいいんだろうかと、ときどき思う。

つまりどちらに意識の比重を置くか、たとえば「6:4」「7:3」なのか、それともオーディオに一方的に比重を置いて「1:9」といった極端なことも人によっては十分有り得る。ただし、そういう人のオーディオが長続きした試しはない(笑)。

昔の話を持ち出して恐縮だが20代の頃を振り返ってみると「8:2」ぐらいで圧倒的に音楽に比重を置いていた。それが年齢を重ねるとともに、だんだんとオーディオの比重が増していく(笑)。おそらく大半の方はそうだと思う。

それはそれで楽しければいいんだろうが、私見では「音楽:オーディオ」の比率はせいぜいでも「6:4」ぐらいに留めておくべきだったと今にして思う。

しょせんオーディオは音楽の召使いなんだから則(のり)を越えてはいけないし、もしそれを越えたとしたら「罰が当たる」としか言いようがない。どんな「罰」かはそのうち分かる(笑)。

それから、どなたにとってもシステムの良否を測る「テスト盤」があると思う。

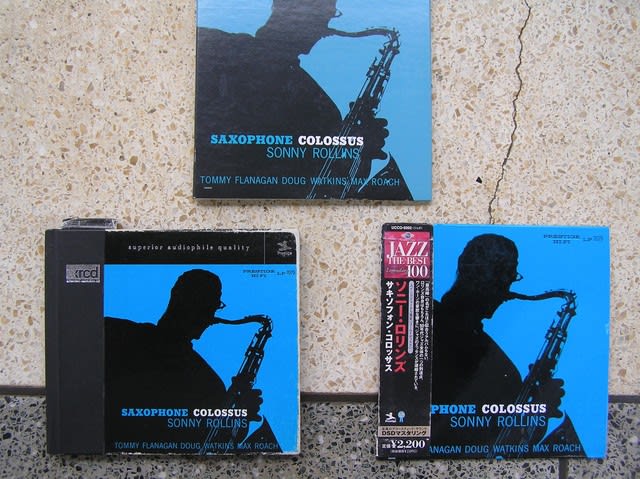

たとえば、我が家ではずっと「サキソフォン・コロッサス」(ジャズ:ソニー・ロリンズ)がその1枚だった。

何しろ「SACD」盤、「xRCD」盤、「普通」盤と3枚も揃えてしまった! ジャズはめったに聴かないのにこのありさま~。

この1曲目「セント・トーマス」冒頭のシンバルの一撃(マックス・ローチ)がどれだけ鮮明に鳴ってくれるか、それこそこの一撃にシステムの命を懸けたものだが、これに合わせてしまうと逆に他の曲目と巧くマッチングしてくれないというジレンマをずっと抱えてきた。

この頃はどうやら悟った境地に入れたようで「サキコロ」のシンバルを聴いても”ほどほどのレベル”で許してあげようという気になった。

ようやく呪縛から解き放たれた気がしているが、クラシック愛好家なんだからそれでいいんだと自分にいつも言い聞かせているもののやはりチョッピリ淋しい・・かな(笑)。

以下、「~その3~」へ続く。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →