先日のブログ「水増しされた交響曲、そしてブログ」(2019.9.28)をご記憶されているだろうか。

この中で、水増しされた交響曲の作曲家として名指しされた「ブルックナー」(ゴメンね!)についての関連図書として紹介したのが「いい音 いい音楽」だった。

著者は言わずと知れた「五味康介」さん(故人)である。文筆家として芥川賞を受賞されるとともに、こよなくクラシック音楽を愛された方である。

この機会にと、あれから本書を再度じっくりと読ませていただいたが、改めてクラシック音楽への接し方について啓発される点がとても多かった。

大いに興味を惹かれて五味氏の著作は大概読んでいる積りだが、読み残しの著作はないだろうかと、ネットで漁っていたところ、同氏のファンから寄せられた次のようなコメントが目に入った。

無断引用させてもらいます、どうかお許しを。

「音楽というのは不思議なもので視覚と違って、日によって聞こえ方が違ったりします。 恐らく少ない情報量を脳内補完しているために、体調によって感じ方が変わるためでしょう。 良い音を求めて止まないオーディオ道が成り立つのは、このためかも知れません。」

「脳内補完」という新鮮な響きに、とてもシンパシーを覚えると同時に、暗闇の中で一筋の光明を見た思いがした。

音楽鑑賞力とは受け止めた音楽情報をいかに脳内補完し、イメージとして完成させるかに尽きるのかもしれない!

つまり、いい音とか悪い音とかオーディオ的に問うたとしても、それには限界があって所詮は詮無き事、最後はそれぞれの脳内補完力に決定的な要因が求められるのではあるまいか。

とはいえ、脳内補完力と言っても具体的なイメージが湧いてこないだろうから実例を挙げてみよう。

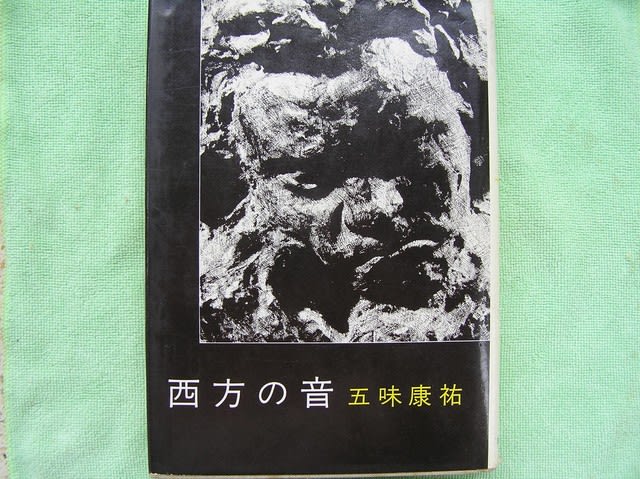

これまた「五味康介」さんの著作「西方の音」からの引用。クラシック愛好家なら少なくとも一度は読むべき本だと思っている。

12頁に次のような記述がある。

「分かりやすくするためにフォーレのヴァイオリン・ソナタを例にとるが、フォーレのこのソナタ一番をボベスコ、ジェンティの英国デッカ盤ではじめて聞いたとき、夜の海浜で、貴婦人に抱擁される私自身をはっきり幻覚させてくれた。

彼女は未亡人であることは確かだが、金髪で、むろん名前も知らぬし会ったこともない。

彼女は優しく貧乏青年の私を愛撫し、潮風に髪を乱して嫋々(じょうじょう)たる彼女の過去の嘆きと過ちへの悔恨を訴え、どうかすると波涛の飛沫が私たちの頬に降りかかったが、彼女は細い指で私の頬を拭ってくれ、自身のは濡れるに任せている。

彼女の告白はフランス語だから意味はいっさい私には分からない。一人の寂しく生きた婦人がここにいる。そう分かるだけだ。

ことわっておくが、フォーレの音楽にのって浮かびだした光景である。~以下略~」といった具合。

もちろん「五味さんの勝手な妄想だろ!」の一言に尽きるが、こういう情景を脳内補完力でもって描きながら音楽を鑑賞するクセがつくと、端的にオーディオの役割っていったい何だろうという気がしてきてしまう。

たとえば、昔の録音なのでノイズだらけのフルトヴェングラーの演奏を聴いて、今でも感動できるのもこの「脳内補完力」のおかげかもしれませんよ。

こうしてみると、システムのUPも必要だけど同時並行的に沢山の音楽を聴いて己の「脳内補完力」をUPさせることもとても大切なことがわかりますね。

自分にとって大きな反省材料です(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →