ワタクシは品質表示を読むのが好き。

小学生の頃に「つぶつぶみかん」ジュースに「さのう」の文字を見つけ、親に「さのうって何!?」と尋ねた程度には好きなのです。

※「さのう」ってのは、柑橘類の房の中にある、果汁の入ったちっちゃい粒のことっす。念のため。

そんなワタクシ、今年もPTAの部会で広報部の活動に参加しています。

4年前にも一度経験していますが、その時はレイアウトが主な仕事だったので気付かなかった疑問を最近持ったのです。

先日、アンケート集計を要する記事に関わった際、記事中に結果を箇条書きで列記している箇所がありました。

その内容が、ほとんどのものは名詞で終わる単語なのですが、中には文章になってしまうものもあります。

単語を箇条書きにする時は、普通は最後に「。」は付けませんよね?

でも、文章の最後には「。」を付けると思うんです。

原案を作って下さった方は「とりあえず」ということで全てに「。」を付けてきてくれたのですが、「モーニング娘。」じゃあるまいし、単語に「。」を付けることに違和感を持ってらっしゃいました。

で、品質表示好きのワタクシは言ったんです。

「シャンプーなんかの裏を見ると、『、』があっても『。』はない文章がよくありますから、『、』だけで大丈夫です!」と。

ワタクシが太鼓判を押してしまったので、その場は「箇条書きの部分は『。』はナシにしましょう」となったのですが、家に帰ってから一抹の不安が。

ホントにそういう文章あるよね…?と。

家に帰って入浴の際、ウソ言ってたら困る、と思いシャンプーや洗顔料を引っくり返して確認する。

そしたらあら、びっくり。

その場にあったほとんどの製品の注意書きは「、」と「。」と両方が明記されています。

えーっ!?絶対に見たことあるはず!なんで無いの!?

待てよ、記憶に新しいわけじゃないってことは古い製品から新しい製品になった際に表記方法を変えたのか…?

少し不安を抱きつつ、洗面所をガサガサしていると…

あった。

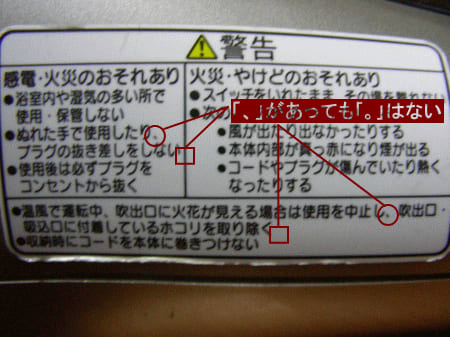

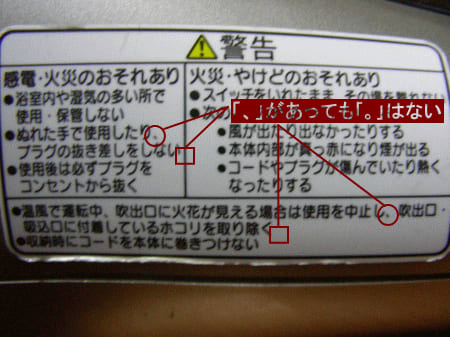

ドライヤーの表示に「、」はあっても「。」はない文章を見つけました。

さらに、気にしてみるとこんなのもあった。

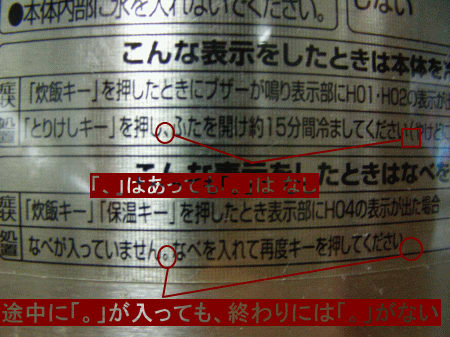

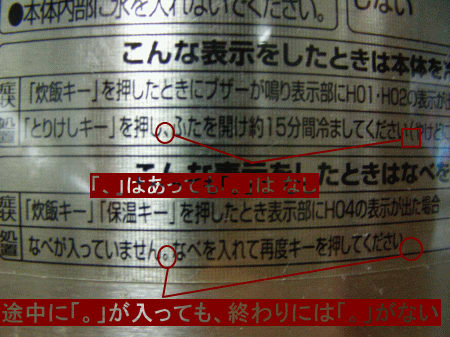

同列の文章でありながら、前文には「。」があって、後文には「。」のない文章を発見しました。(これは炊飯器)

ちなみにこの話を職場でしたら「『、』は読点だけど『。』は句点だからありでしょー。」と言われました。

あ、そっか。読点は『読』って書く位だから、文章の区切りでないと考えてもイイのね?

きっと同じような疑問を持ったことある人はいるだろう、と思うのでウィキペディアから抜粋。

句読点(くとうてん)とは、句点と読点の総称。

句点としては「。」や「.」、読点としては「、」や「,」などがあり,種々の組み合わせで用いられる。

句読点の組み合わせ

日本語の文章では、縦書きと横書き(縦組みと横組み)で句読点を変えることがある。すなわち縦組みでは「、。」を使うが、横組みでは「,。」「,.」などの組み合わせを用いる組み方である。これは明治時代に日本語そのものの改革が起きたとき以来続いているが、現代のワープロ・DTPソフトウェアでも、基本的に縦横の組み方を変えたとき、自動的な変換はなされない。(※ミニュートなどは自動的に適切なものに置き換わるソフトもある。)

多くのかな漢字変換システムでは設定によって句読点の使い方を選べるが、ソフトによっては「、。」と「,.」の組み合わせのみで、それぞれを独立して設定できないものもある。こういった表記ルールは各出版社や、その中でも印刷物の種類ごとに定められており、たとえば官報は縦横どちらも「、。」であり、平凡社の世界大百科事典は書籍版においては「,.」、CD-ROM版においては「,。」を使用している。

なお、現在オンライン上にあるウィキペディアは通常のブラウザでは横組みで表示される状態で提供されているが、句読点は「、。」を使う方式を採用している。ただし、数式や欧文等を多用する分野などでは、日本語文に対して「、。」を基本としながらも、数式等に対しては整合性をはかるための「,.」(多くは半角の "," "." を用いる)が混在している(これについては確たるルールの合意はなされていないが、概ね直前の文字に従って使い分けが行われているようである)。

1951年(昭和26年)に『公用文作成の要領』が第12回国語審議会で議決、および建議され、翌年1952年(昭和27年)に各省庁に通知された。この要領において公文書は横書きとし、句読点は「,。」を用いるよう定められている。この要領は1986年発行の内閣総理大臣官房総務課が監修した『新公用文用字用語例集』にも掲載されており、現在も有効である。にもかかわらず、50年以上経過した現在においても、官報を始めこの要領に沿わない公文書が多く発行されている。ちなみに、旧文部省においては横書きは「,。」で墨守されていたが、文部科学省への省庁再編時に旧科学技術庁の職員から不便であるとの苦情が寄せられたこともあり、公文書でも文書中で統一が取れているならば横書きでも「、。」でよいという内規にされた。 また、現在日本で使われている、横書き(数学、理科、社会、英語、音楽など)の教科書のほとんどは、「,。」の組み合わせをしている。(国語は、「、。」を使用。)

その他

全ての賞状や感謝状には句読点は用いられていない。その理由は、句読点を用いると読みやすくなるのは確かだが、それは「あまり読む能力のない人」のためにつけるものなので表彰される人を見下すという印象を与えるからである。

句点(くてん)は、日本語文書で文の終わりに打たれる約物。横書きでは下に、縦書きでは右に打たれる。

概説

古来の日本語文書には無く、欧文の翻訳文への終止符・疑問符・感嘆符の替わりとして使用され始め、純粋な日本語文書にも定着した約物である。しかし、2000年代初期からは句点を使用しない文が増えている。特に、若者を中心に広まっている。これは、漫画やテレビの字幕の影響もある。

読点(とうてん)は句読点の一つで、日本語文書で文の途中の区切りに打たれる約物。 横書きでは下寄りに、縦書きでは右寄りに打たれる。

用法

西欧語の文章では、文の途中の区切りにコンマが用いられる。多くの西欧語で、コンマを打つべきか打たぬべきかが比較的厳密に定められている。いっぽう、日本語では読点をどこに打つかについての規範が明確でなく、筆者の裁量が大きいと言える[3]。主語を文の冒頭に位置させたときについては一般的には主語の後につけること(例「ウィキペディアは、~である。」)が推奨されている[要出所明記]。日本国憲法を始めとする法令の条文では、主語を文の冒頭に位置させることが多いため、主語の後に読点をつけることになっている[4]。

古来の日本語文書にはなく、欧文の翻訳文へのコンマの替わりとして使用されだし、純粋な日本語文書にも定着した約物である。

どえらい長い文章をコピペしてしまいました^^;

つまり要約すると、「、」と「。」の使い方に、明確なルールはないらしく筆者の裁量によるということ。

文部省は縦書きなら「、。」、横書きなら「,。」を使うように指導していたが内規などもあり、現代ではそのルールはあやふやだということ。

結局、読みやすければ好きにしてイイってことなのね。

おまけに、句読点を使うと「文章の読めない人」扱いされるなどとは、賞状ってのはえらく崇高な扱いじゃん。

誰もそんなこと思わないと思うけど…所詮、決まってるようで決まってないわけだ。人の作るものってのはアバウトってことなんだなー。

とはいえ、句読点については語りだしたら尽きるものでもないらしく、句読点研究会なるものも存在するようです。すごいですね。

小学生の頃に「つぶつぶみかん」ジュースに「さのう」の文字を見つけ、親に「さのうって何!?」と尋ねた程度には好きなのです。

※「さのう」ってのは、柑橘類の房の中にある、果汁の入ったちっちゃい粒のことっす。念のため。

そんなワタクシ、今年もPTAの部会で広報部の活動に参加しています。

4年前にも一度経験していますが、その時はレイアウトが主な仕事だったので気付かなかった疑問を最近持ったのです。

先日、アンケート集計を要する記事に関わった際、記事中に結果を箇条書きで列記している箇所がありました。

その内容が、ほとんどのものは名詞で終わる単語なのですが、中には文章になってしまうものもあります。

単語を箇条書きにする時は、普通は最後に「。」は付けませんよね?

でも、文章の最後には「。」を付けると思うんです。

原案を作って下さった方は「とりあえず」ということで全てに「。」を付けてきてくれたのですが、「モーニング娘。」じゃあるまいし、単語に「。」を付けることに違和感を持ってらっしゃいました。

で、品質表示好きのワタクシは言ったんです。

「シャンプーなんかの裏を見ると、『、』があっても『。』はない文章がよくありますから、『、』だけで大丈夫です!」と。

ワタクシが太鼓判を押してしまったので、その場は「箇条書きの部分は『。』はナシにしましょう」となったのですが、家に帰ってから一抹の不安が。

ホントにそういう文章あるよね…?と。

家に帰って入浴の際、ウソ言ってたら困る、と思いシャンプーや洗顔料を引っくり返して確認する。

そしたらあら、びっくり。

その場にあったほとんどの製品の注意書きは「、」と「。」と両方が明記されています。

えーっ!?絶対に見たことあるはず!なんで無いの!?

待てよ、記憶に新しいわけじゃないってことは古い製品から新しい製品になった際に表記方法を変えたのか…?

少し不安を抱きつつ、洗面所をガサガサしていると…

あった。

ドライヤーの表示に「、」はあっても「。」はない文章を見つけました。

さらに、気にしてみるとこんなのもあった。

同列の文章でありながら、前文には「。」があって、後文には「。」のない文章を発見しました。(これは炊飯器)

ちなみにこの話を職場でしたら「『、』は読点だけど『。』は句点だからありでしょー。」と言われました。

あ、そっか。読点は『読』って書く位だから、文章の区切りでないと考えてもイイのね?

きっと同じような疑問を持ったことある人はいるだろう、と思うのでウィキペディアから抜粋。

句読点(くとうてん)とは、句点と読点の総称。

句点としては「。」や「.」、読点としては「、」や「,」などがあり,種々の組み合わせで用いられる。

句読点の組み合わせ

日本語の文章では、縦書きと横書き(縦組みと横組み)で句読点を変えることがある。すなわち縦組みでは「、。」を使うが、横組みでは「,。」「,.」などの組み合わせを用いる組み方である。これは明治時代に日本語そのものの改革が起きたとき以来続いているが、現代のワープロ・DTPソフトウェアでも、基本的に縦横の組み方を変えたとき、自動的な変換はなされない。(※ミニュートなどは自動的に適切なものに置き換わるソフトもある。)

多くのかな漢字変換システムでは設定によって句読点の使い方を選べるが、ソフトによっては「、。」と「,.」の組み合わせのみで、それぞれを独立して設定できないものもある。こういった表記ルールは各出版社や、その中でも印刷物の種類ごとに定められており、たとえば官報は縦横どちらも「、。」であり、平凡社の世界大百科事典は書籍版においては「,.」、CD-ROM版においては「,。」を使用している。

なお、現在オンライン上にあるウィキペディアは通常のブラウザでは横組みで表示される状態で提供されているが、句読点は「、。」を使う方式を採用している。ただし、数式や欧文等を多用する分野などでは、日本語文に対して「、。」を基本としながらも、数式等に対しては整合性をはかるための「,.」(多くは半角の "," "." を用いる)が混在している(これについては確たるルールの合意はなされていないが、概ね直前の文字に従って使い分けが行われているようである)。

1951年(昭和26年)に『公用文作成の要領』が第12回国語審議会で議決、および建議され、翌年1952年(昭和27年)に各省庁に通知された。この要領において公文書は横書きとし、句読点は「,。」を用いるよう定められている。この要領は1986年発行の内閣総理大臣官房総務課が監修した『新公用文用字用語例集』にも掲載されており、現在も有効である。にもかかわらず、50年以上経過した現在においても、官報を始めこの要領に沿わない公文書が多く発行されている。ちなみに、旧文部省においては横書きは「,。」で墨守されていたが、文部科学省への省庁再編時に旧科学技術庁の職員から不便であるとの苦情が寄せられたこともあり、公文書でも文書中で統一が取れているならば横書きでも「、。」でよいという内規にされた。 また、現在日本で使われている、横書き(数学、理科、社会、英語、音楽など)の教科書のほとんどは、「,。」の組み合わせをしている。(国語は、「、。」を使用。)

その他

全ての賞状や感謝状には句読点は用いられていない。その理由は、句読点を用いると読みやすくなるのは確かだが、それは「あまり読む能力のない人」のためにつけるものなので表彰される人を見下すという印象を与えるからである。

句点(くてん)は、日本語文書で文の終わりに打たれる約物。横書きでは下に、縦書きでは右に打たれる。

概説

古来の日本語文書には無く、欧文の翻訳文への終止符・疑問符・感嘆符の替わりとして使用され始め、純粋な日本語文書にも定着した約物である。しかし、2000年代初期からは句点を使用しない文が増えている。特に、若者を中心に広まっている。これは、漫画やテレビの字幕の影響もある。

読点(とうてん)は句読点の一つで、日本語文書で文の途中の区切りに打たれる約物。 横書きでは下寄りに、縦書きでは右寄りに打たれる。

用法

西欧語の文章では、文の途中の区切りにコンマが用いられる。多くの西欧語で、コンマを打つべきか打たぬべきかが比較的厳密に定められている。いっぽう、日本語では読点をどこに打つかについての規範が明確でなく、筆者の裁量が大きいと言える[3]。主語を文の冒頭に位置させたときについては一般的には主語の後につけること(例「ウィキペディアは、~である。」)が推奨されている[要出所明記]。日本国憲法を始めとする法令の条文では、主語を文の冒頭に位置させることが多いため、主語の後に読点をつけることになっている[4]。

古来の日本語文書にはなく、欧文の翻訳文へのコンマの替わりとして使用されだし、純粋な日本語文書にも定着した約物である。

どえらい長い文章をコピペしてしまいました^^;

つまり要約すると、「、」と「。」の使い方に、明確なルールはないらしく筆者の裁量によるということ。

文部省は縦書きなら「、。」、横書きなら「,。」を使うように指導していたが内規などもあり、現代ではそのルールはあやふやだということ。

結局、読みやすければ好きにしてイイってことなのね。

おまけに、句読点を使うと「文章の読めない人」扱いされるなどとは、賞状ってのはえらく崇高な扱いじゃん。

誰もそんなこと思わないと思うけど…所詮、決まってるようで決まってないわけだ。人の作るものってのはアバウトってことなんだなー。

とはいえ、句読点については語りだしたら尽きるものでもないらしく、句読点研究会なるものも存在するようです。すごいですね。

「、」はもちろん、「。」も使っちゃいます。もちろん、単語の時はつけないですけど。

明確なルールってないんですね。よかったw

とはいえ、ここまでマニアックに調べられる、しかも風呂場でまで?? 美人な人は、あなたぐらいしか世の中広くてもいないんじゃないでしょか。

句点のつけ方。ときどきわたしも気になるのがあります。それは、会話文などのカギカッコ内の文章の最後に句点をつけるかどうか。

例文:「太郎は病院にいきました」と言いました。

i-boshiさんは、”いきました”のあとに句点をつける? 学校教育ではつけるように習ったけど、いざ社会に出てみると通例の印刷物の場合はつけないんだよね。それでずっとカギカッコの一番最後の句点は付けないものだって納得してたら、最近になってカギカッコの文章の最後に句点をつけてあるのをいくつか発見。作家さんの好みだと思うけど、わたしはやや違和感があるわ。

句点はほぼ自由ではないけど、読点は確かに自由すぎるほどだね。

ただ、商品ラベルの文は文章ではないので、普通のルールは適用されない。ただのメモだから。同列に論じることはできないと思うよ。箇条書きや詩も同様。

レポートでも、罫線の中の文は字数節約のために句読点が省かれることはよくある。これは炊飯器等のラベルと同じだ。

しろうたさんの「」の内の句点は同感です。昔のことは知らないけど、たぶん今の学校教育ではどっちもありです。しかし、あの句点はまったく目障りです。変なところに読点が打ってあるのも含めて、目に映らないようして読む......(^_^)

『日本語とテンの打ち方』(晩声社)なんて研究書も出ています。

本来は欧米の訳文から始まった習慣なので、もしかしたら欧米の考え方にはルールがあるのかも…?

コメント中に誉め言葉と思わしき部分がありますが、ワタクシの事を知らぬ人にいらん期待させないよーに頼むわ。(10年前からするとちょっと体重増えてるしなぁ。)

場合による。

かな。

わりと学校教育で指導されたことを遵守するタイプなので、もう習慣づいてるとこがある。

会話の引用なら付けないことがほとんどだけど、その内容が論調めいてたり長文だったりしたら付けてるはず。

句点については、現代だからこその使い方があるよね。

名詞に句点はすでに流行の域だもん。

それを抜きにしても、ご無沙汰しておりますが。

コメント、ありがとうございます!

着眼というより必要に迫られて調べたのですが、意外にみなさんの反応が良くて嬉しいです。

日常の事でも、気にすると疑問の湧く事は結構ありますね。

研究書があることをご存知ってことは、家にその本がある…?

それを読んでまで熟考したいという情熱はさすがにありませんが(すみません)、読んでる人が内容を知るのに邪魔にならない句読点の使い方を心がけたいとは思います。

「テン読ムシ」←「読」以外はカタカナなのが上手い!