そんな話のあとなのに、互助会員限定の話で恐縮。×中職員の給料袋に同封しています。この補助券には

「使いにくい」

「契約事業所が少ない」

「そんなに旅行に行けるわけない」

「ゴルフやらない」

などの不満が山積。昔のように書店も契約先にあればいいのですが、それだと“健康増進”のために支給するという建前がくずれ、単なるヤミ給与ではないかと指弾されるのをおそれて(だと思います)廃止されました。互助会の収入に税金は入っていないので、気にしなくていいのにな。

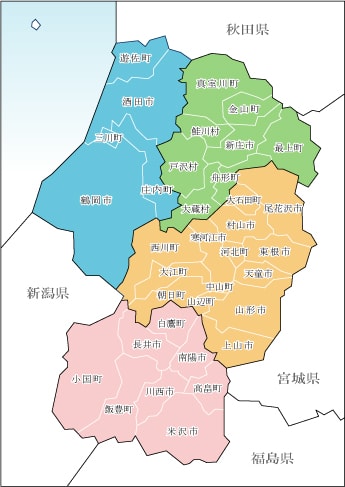

保養所を利用する人も少なくなっているので、補助券の使用が減っているのはその影響もあるでしょう。特に庄内地区は恩恵が少なく、使用割合(着券率といいます)も低い。それなら映画館で使えればいいのに、という要望を聞いたばかり。

うーんむずかしいのかなあ……と思ったら、今年から契約先に

「イオンシネマ」

「鶴岡まちなかキネマ」

「フォーラム・ソラリス」

「MOVIE ONやまがた」

が追加されました!!わたしさっそく使っちゃおうかな。子細は来月ご報告します。

画像は、何度見ても面白い「Ronin」。唯一欠点があるとすれば(ネタバレになっちゃうか)主演のロバート・デ・ニーロが浪人では……あ、底に深い忠誠心があるという意味では忠臣蔵そのものってことか。

庄内弁講座につづく。