細胞膜の外側には、あらゆる動物細胞がグリコカリックスと呼ばれる縮れたコートをまとっている。このコートは膜の糖脂質と糖タンパク質の炭水化物部分からなる。人によってグリコカリックスは異なり、一卵性双生児のみが科学的に同質のものを持つ。グリコカリックスは体が細胞や組織を識別するために使われ、自分自身の健康な細胞を、移植した組織、罹患した細胞、または侵入した生物と区別する。グリコカリックスはまた細胞接着分子も含み、胚発生の間、細胞がお互いに接着したり、細胞の動きを助けたりする。[2]グリコカリックスが毛細血管内に充満した赤血球の形を変えたり、血管系の他の多くの機能に重要であると思われることが研究で示され、現在も研究されている。[3]

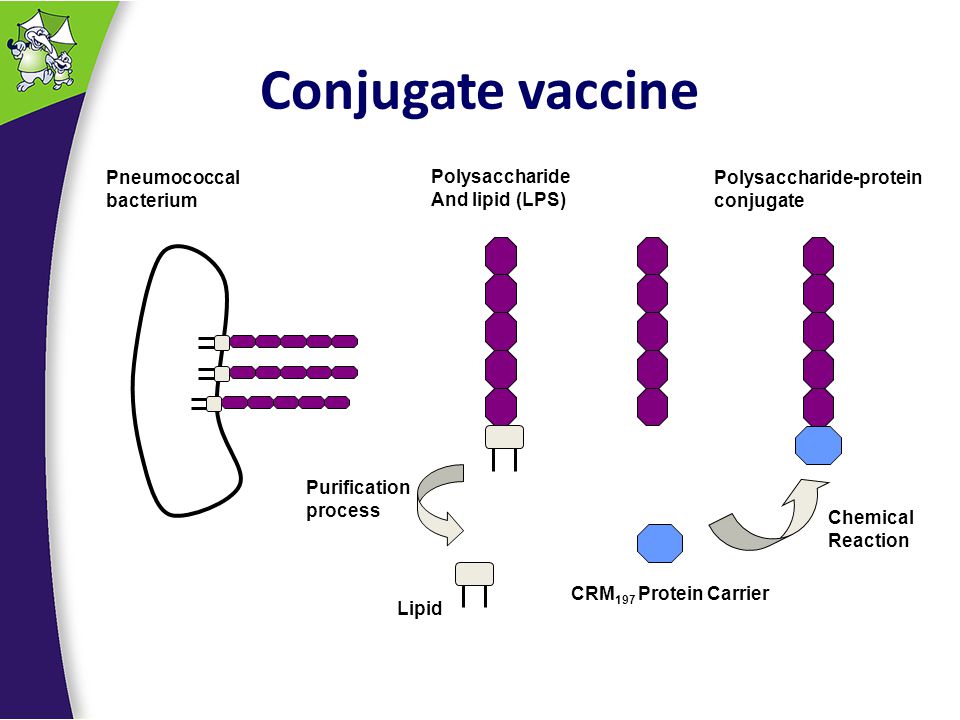

多糖体に対する抗体を作るワクチン 肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチン、髄膜炎菌ワクチン リンク

プレベナーの抗原 多糖体とタンパク

この治療は、子宮頸がんワクチンの副反応の治療と同じですね。東京で治療ができたら良いですね。

川崎病に血漿交換や血漿交換とステロイドパルスで治療した例。

We present a case of Kawasaki Disease (KD) that was refractory to plasma exchange (PE), but which finally responded to concurrent intravenous methylprednisolone pulse (IVMP) and PE treatment. To determine direct and indirect evidence for the efficacy of this combination therapy, we analyzed data of patients with refractory KD by review of the literature using medical databases and cytokine profiling. For literature searches, we used the Pubmed™ and Ichushi™ databases. Search terms used included "Kawasaki disease" and "plasma exchange" to extract articles that described KD cases treated with PE. For cytokine profiling, we measured interleukin (IL)-6, soluble tumor necrosis factor-α receptor (sTNF-αR) type 1 and type 2 before and after PE and PE with IVMP. Our search revealed 201 KD patients treated with PE, of which PE treatment was effective in 188 patients (93.5%), but not in 13 cases (6.5%). All 13 cases were treated successfully with additional treatment. Of the 13 cases, only six (2.5%) had recurrence during the PE treatment period. In our case, cytokine profiling showed PE treatment decreased IL6, while sTNF-αR type1 and type2 remained at high levels. PE and IVMP decreased IL-6 and sTNFα-R type 1 and type 2 levels.

PE concurrent with additional anti-inflammatory treatment such as IVMP might be a very promising treatment option for PE refractory patients.

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012448/full

コクランの森先生他が、IVIGの効かない川崎病の治療にTNFブロッカーを使用することが適当かどうかのシステマティックレビューをするよう呼び掛けている

ORAI1タンパク質は細胞膜上のカルシウム(Ca2+)チャネル(Ca2+を選択的に透過する透過口)で、川崎病の発症や重症化に関わりが深いと考えられる「Ca2+/NFAT経路」の活性化に重要なタンパク質です。

2007年にITPKC遺伝子、2010年にCASP3遺伝子が川崎病に関わっていることを発見しました。

(中略)

その結果、新たにFAM167A-BLK、CD40、HLAの3つの遺伝子領域が川崎病と強く関連することが分かりました。

FAM167A-BLKとCD40の遺伝子領域については、成人期に見られる関節リウマチや全身性エリテマトーデスなど、自己免疫性疾患の発症との関連が知られている領域と一致していました。

(kikiさんのツイッター紹介のスライドから)

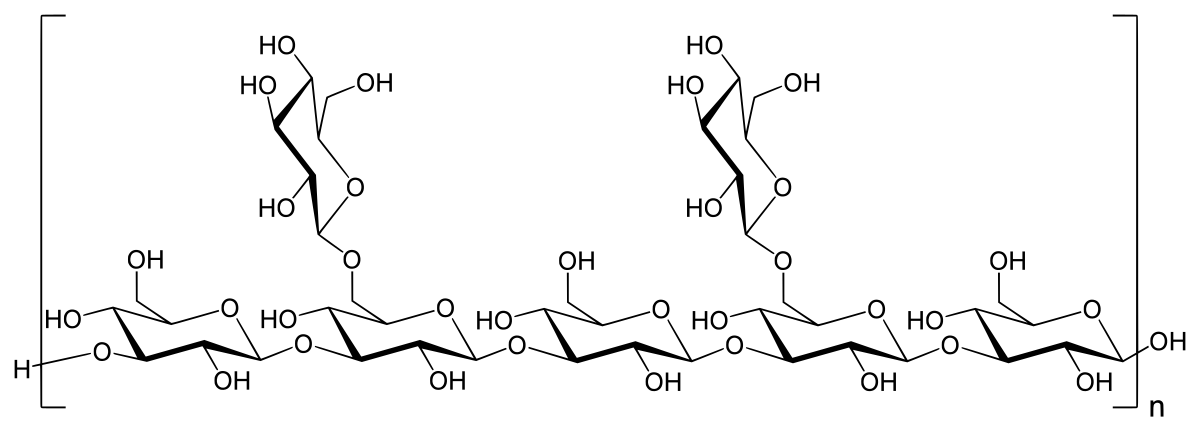

川崎病モデルマウス (藤本ら、2010). レンチナン(β‐グルカン)の腹腔接種で川崎病類似の病態が出現

レンチナン、多糖体(ポリサッカライド)

藤本さんはがんの研究を進める中で、シイタケの抽出物で、抗がん作用があるとされるレンチナンをマウスに注射したところ、予想に反して早死にすることに着目。このマウスを解剖したところ、冠動脈瘤が形成され、冠動脈で血管の形状を保つ働きをする「弾性板」がボロボロに傷むなど、川崎病に酷似した症状が現れていることがわかった。リンク

日本の症例報告、DPTワクチン接種後の川崎病

Pediatrics International. 54():119, FEB 2012

Issn Print: 1328-8067

Publication Date: 2012/02/01

Kawasaki disease (KD) is a childhood vascular disorder of unknown etiology. Concerns have recently been raised regarding vaccinations as a potential risk factor for KD. In addition, various forms of vasculitis have been reported as adverse events following administration after various vaccines. Patients exhibiting post vaccination KD have previously been described; however, thus far, to the best of our knowledge, only one patient exhibiting post influenza vaccination KD has been reported in Japan. The present study describes a case of KD 24 h after immunization with influenza in an infant (age, 18 months) following 6 days of high fever, a body rash that had persisted for 2 days and nonsuppurative bilateral conjunctivitis. To the best of the authors' knowledge, this is the first reported case in Korea and the present study reviews various recent studies regarding vasculitis following vaccination and the causal association between them.