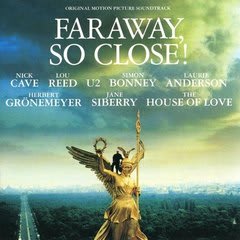

(原題:In weiter Ferne, so nah!)93年作品。「ベルリン・天使の詩」(87年)の続編である。前作で天使から人間になったダミエル(ブルーノ・ガンツ)の仲間であった天使カシエル(オットー・ザンダー)も下界の魅力に誘われて人間となるが、厳しい現実に直面するというお話。監督は前作と同じヴィム・ヴェンダース。

だいたい「ベルリン・天使の詩」の後日談を作ろうという考え自体がおかしい。私はあの映画は傑作だと思っている。無味乾燥に見える天使の生活から、文字通り人間味豊かな下界の生活にあこがれて人間になる主人公を通じて、この世に生きるということの奇跡を、まさに祝祭的にうたい上げた珠玉の作品である。

当然、霊的存在から生身の肉体になった主人公は多くの困難に直面するであろうことは誰でもわかる。それでも、どんな生活をしていても、“生きる”ということはそれ自体が奇跡であり、かけがえのない素晴らしいものであることを観客に実感させることが作品のテーマであったはずだ。

ところが、この続編は“人間にはなったけど、東西ドイツ統合後はロクなこともないし、いろいろ苦労も多いよ”ということを言っているにすぎないのだ。そんなことはわざわざ続編作って教えてもらわなくても結構。日々人生の苦労(?)を味わってる観客には“ほっといてくれ”と言われるのが関の山だ。

それでもなんとか退屈させないようにと、マフィアが登場してダミエルたちをピンチに陥れたり、ウィレム・デフォー扮する悪魔が出てきてカシエルを誘惑したり、女の天使としてナスターシャ・キンスキーをキャスティングしたり、果ては元天使のピーター・フォークが登場して誘拐されたダミエルの仲間たちの奪還作戦を指揮したり、アメリカ映画ばりの娯楽路線を見せたりする。でも、はっきり言ってヘン。雰囲気と合ってないし、やればやるほど悪あがきにしか見えない。

よかったところといえば、ルー・リードのコンサート場面とゴルバチョフ本人がゲスト出演していることぐらい。2時間27分、居心地の悪さを始終感じる映画だ。

それにしても“旧東ドイツの奴らはセックスと暴力以外関心を示さない。マトモな映画を観ようともしないクズだ”というセリフはけっこう重いものがある。ヴェンダースの本音かもしれないが、マトモな映画を撮れる新人が出てこないドイツ映画界の状況を示していてガックリきてしまった。