時々、ふっと、胸の中に現れる存在。

人それぞれに、あるでしょうけども、

ミツコにとってのそれは、

小説「夢をかなえるゾウ」の「ガネーシャ」でっす。

豪放磊落で、いかなる場合でもユーモアを追求、

泣き虫な一面もあり、お供え物のあんみつに喜ぶ、「神様」。

キャラクターは、強烈ですが、

教えは、至極まっとう。

毎回の「課題」と、その根拠には、

うなずくばかりです。

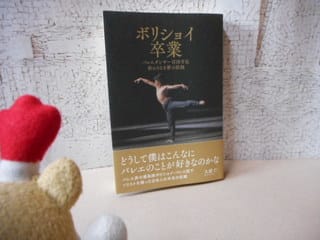

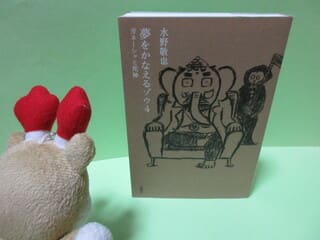

「夢をかなえるゾウ4 ガネーシャと死神」

著者は、水野敬也さん。

挿画は、矢野信一郎さん。

サブタイトルにもあるように、

「死神」も登場。

今作のテーマは、重く、シビアなのですが、

不思議と、怖さはありません。

むしろ、あたたかみを感じさせてくれます。

そりもこりも、「死神」さんの、お人柄、

いや、お神柄によるところかしら。

「ガネーシャ」との力関係も、

なんともいえず、可笑しいのでっす。

登場人物(神々含む)を、近くに感じられる一冊。

ところで~。

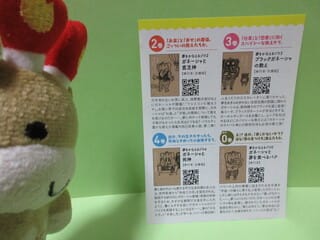

ずうっと前、某所で購入した、

ガネーシャのステッカーでっす。

「夢をかなえるゾウ4 ガネーシャと死神」

著:水野敬也

挿画:矢野信一郎

装丁:池田進吾(next door design)

ぜひ、手に取ってくださいますよう、お願いしますガネ

明日もがんばるぞ!

人それぞれに、あるでしょうけども、

ミツコにとってのそれは、

小説「夢をかなえるゾウ」の「ガネーシャ」でっす。

豪放磊落で、いかなる場合でもユーモアを追求、

泣き虫な一面もあり、お供え物のあんみつに喜ぶ、「神様」。

キャラクターは、強烈ですが、

教えは、至極まっとう。

毎回の「課題」と、その根拠には、

うなずくばかりです。

「夢をかなえるゾウ4 ガネーシャと死神」

著者は、水野敬也さん。

挿画は、矢野信一郎さん。

サブタイトルにもあるように、

「死神」も登場。

今作のテーマは、重く、シビアなのですが、

不思議と、怖さはありません。

むしろ、あたたかみを感じさせてくれます。

そりもこりも、「死神」さんの、お人柄、

いや、お神柄によるところかしら。

「ガネーシャ」との力関係も、

なんともいえず、可笑しいのでっす。

登場人物(神々含む)を、近くに感じられる一冊。

ところで~。

ずうっと前、某所で購入した、

ガネーシャのステッカーでっす。

「夢をかなえるゾウ4 ガネーシャと死神」

著:水野敬也

挿画:矢野信一郎

装丁:池田進吾(next door design)

ぜひ、手に取ってくださいますよう、お願いしますガネ

明日もがんばるぞ!