日めくり万葉集(60)は余明軍(よのみょうぐん)という作者。歌の中にある歴史のミステリーを解き明かすという、おもしろい内容だった。選者は新進気鋭の書家の一人、武田双雲(そううん)さん。

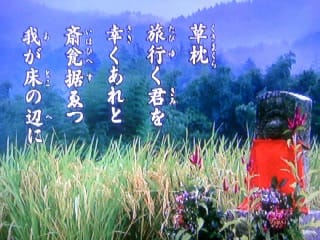

【歌】

標(しめ)結(ゆ)ひて

我(わ)が定(さだ)めてし

住吉(すみのえ)の

浜(はま)の小松(こまつ)は

後(のち)の我(わ)が松(まつ)

巻3・394 作者は余明軍(よのみょうぐん)

【武田双雲さんが毛筆で書いた歌】

印(しめ)結(ゆひ)而(て)

我(わが)定(さだめ)義之(てし)

住吉(すみのえ)之(の)

浜(はま)之(の)小松(こまつ)者(は)

後(のち)毛(も)吾(わが)松(まつ)

【訳】

標を結って定めていた住吉の浜の小松は、後々もわたしの松だ。

【選者の言葉】

この歌は“義之(てし)”と読むところがドラマチックな部分。義之(ぎし)と書いて“てし”と読むのは当時の歴史観がないと読み解けないもの。千年以上、これが読み解けなかったという、とんでもないスケールの大きい推理小説がここにある。

現代からすると当時の男性の女性に対する価値観、距離感というのは想像を超えるが、今では恥ずかしいくらいの独占欲を自然に詠っているところがおもしろい。

まだ文字というものが日本に定着していないときに、中国や韓国から渡ってきた異国の人が使っていた神秘的な文字を自分たちが使っている言葉に当てはめていく、その緊張感。そのときの文字と言葉がぶつかるエネルギーみたいなものが伝わってくる。

王(おう)羲之(ぎし)といえば“書聖”と言われているくらい、重要な人物。この意識してきた【王羲之(おうぎし)】がこの千数百年前に中国においても、日本においても多大な影響力を及ぼしたということが感動的なことで、この歌の時代というのは、日本の文化がダイナミックに変貌を遂げる瞬間を詠っているのだと思う。

【檀さんの語り】

当時の人々は中国から入ってきた漢字の“音”と“訓”を使って、日本語を書き表した。万葉集に用いられたのは“万葉仮名”という。この義と之という言葉は、長い間読み方がわからなかった。

この解読に成功したのは江戸時代の国学者、本居宣長(もとおりのりなが)。まず王羲之の“ぎし”と考えた。王羲之は書聖といわれた4世紀半ばの中国の書家。当時“書家”を“手師”と読んだことに思い至る。万葉集が出来てから千年ほど後のことだった。

【感想】

中国の書聖といわれ歴史上に名前が刻まれている【王羲之(おうぎし)】の名前から、どうしてもわからなかった【義之(てし)】の読み方が解読されていく。この歴史のミステリーは、今まで見てきた放送の中で、もっともワクワクする内容だった。

歴史の醍醐味がここにあり!!という感じだ。本居宣長がこの言葉の解読に成功したときには、どんな瞬間が待っていたのだろうか。まるで映画の1シーンのように、そのときの映像が目の前に浮かんできた。

【調べもの】

○よのみょうぐん【余明軍】

大伴旅人が亡くなった後で、旅人の挽歌を詠んでいることから、旅人の従者だったらしい。

【歌】

標(しめ)結(ゆ)ひて

我(わ)が定(さだ)めてし

住吉(すみのえ)の

浜(はま)の小松(こまつ)は

後(のち)の我(わ)が松(まつ)

巻3・394 作者は余明軍(よのみょうぐん)

【武田双雲さんが毛筆で書いた歌】

印(しめ)結(ゆひ)而(て)

我(わが)定(さだめ)義之(てし)

住吉(すみのえ)之(の)

浜(はま)之(の)小松(こまつ)者(は)

後(のち)毛(も)吾(わが)松(まつ)

【訳】

標を結って定めていた住吉の浜の小松は、後々もわたしの松だ。

【選者の言葉】

この歌は“義之(てし)”と読むところがドラマチックな部分。義之(ぎし)と書いて“てし”と読むのは当時の歴史観がないと読み解けないもの。千年以上、これが読み解けなかったという、とんでもないスケールの大きい推理小説がここにある。

現代からすると当時の男性の女性に対する価値観、距離感というのは想像を超えるが、今では恥ずかしいくらいの独占欲を自然に詠っているところがおもしろい。

まだ文字というものが日本に定着していないときに、中国や韓国から渡ってきた異国の人が使っていた神秘的な文字を自分たちが使っている言葉に当てはめていく、その緊張感。そのときの文字と言葉がぶつかるエネルギーみたいなものが伝わってくる。

王(おう)羲之(ぎし)といえば“書聖”と言われているくらい、重要な人物。この意識してきた【王羲之(おうぎし)】がこの千数百年前に中国においても、日本においても多大な影響力を及ぼしたということが感動的なことで、この歌の時代というのは、日本の文化がダイナミックに変貌を遂げる瞬間を詠っているのだと思う。

【檀さんの語り】

当時の人々は中国から入ってきた漢字の“音”と“訓”を使って、日本語を書き表した。万葉集に用いられたのは“万葉仮名”という。この義と之という言葉は、長い間読み方がわからなかった。

この解読に成功したのは江戸時代の国学者、本居宣長(もとおりのりなが)。まず王羲之の“ぎし”と考えた。王羲之は書聖といわれた4世紀半ばの中国の書家。当時“書家”を“手師”と読んだことに思い至る。万葉集が出来てから千年ほど後のことだった。

【感想】

中国の書聖といわれ歴史上に名前が刻まれている【王羲之(おうぎし)】の名前から、どうしてもわからなかった【義之(てし)】の読み方が解読されていく。この歴史のミステリーは、今まで見てきた放送の中で、もっともワクワクする内容だった。

歴史の醍醐味がここにあり!!という感じだ。本居宣長がこの言葉の解読に成功したときには、どんな瞬間が待っていたのだろうか。まるで映画の1シーンのように、そのときの映像が目の前に浮かんできた。

【調べもの】

○よのみょうぐん【余明軍】

大伴旅人が亡くなった後で、旅人の挽歌を詠んでいることから、旅人の従者だったらしい。