私の大学時代の同級生と田舎の小学校で同級生だった男、大学時代に私も数回会ったぐらいですが、確か毎日放送のディレクターをしていたと思います。

滋賀県で悠々自適の生活だと思いますが、FACEBOOKで東海道や中山道の紹介を、羨ましくなるような綺麗な地図や写真と共に紹介しています。

私は最近、そのFACEBOOKの熱心な読者になって、地図や本文を印刷して、いつか彼のように歩きたいと思っています。

先日もFACEBOOKで彼が紹介していた、東海道の草津宿と石部宿の間に有る旧和中散本舗の大角家住宅、いつもよく行ってる草津のショッピングセンターにも近いので、早速行ってみました。

是斎屋大角家(ゼサイヤオオスミケ)の売薬「和中散」、徳川家康がこの近くで腹痛を起こした時に、勧められて服用した薬ですが、たちまち快癒したので有名になったそうです。

写真は、二人が後ろの大きな車輪の中に入って、鼠のように歩いて回し、歯車に取り付けられた白い石臼が回転し、薬草を粉にすると言う仕掛けです。

店の外からも見えるようにしたデモンストレーションが、旅人たちの人気になってたようです。

春・秋の特別公開(500円)で数日だけ開いている重要文化財大角家住宅ですが、普段は今も大角家の人が住んでいますので、町内会で配ったような安っぽいよくある「大角何々」の表札もかかっていました。

ボランティアの案内人が見せてくれた「東海道名所図会 梅の木」の絵と比べても、屋根こそ今は瓦葺きですが、ほぼ昔のままで、向かいの細長い馬を留め置くような駐車(馬)場や地蔵堂風の建物もそのまま残っていますし、向かいは大角家の分家さんの家らしいです。

(尚いろんな情報は、熱心に説明してくれたボランティアさんと、意外と大阪のおばさん風の大角家の奥さんから得ています。)

店の中にあった大きな賽銭箱?、ではなくて金庫だそうで、売り上げのお金をこれにほり込んでいた、その頃のレジスターだそうです。

是斎屋の屋号は、グンゼ(郡是)の「是」と同じなので、何かいわれが有るのかと大阪のおばさん風大角家奥さんに聞いてみたら、創業した初代の名前が大角是斎だったとのことで、平凡でした。

しかし和中散の商標も是斎屋の屋号も、どんどん真似する人が出てきたので(今なら違法)、本家としては平仮名で「わちゅうさん」として、写真の看板にも「本元家梅木村元祖」として掲げていたそうです。

東海道53次など街道の宿と宿の間には、立場(タテバ)と言われる休憩所が有ったそうで、ここは元々「梅の木立場」でした。

和中散本舗は店の隣に座敷を増築して、「梅の木小休み本陣」としたそうで、店の横手の切妻造りの四脚門から入った玄関には、立派な欄間の彫刻が目につきます。

玄関前に有った立派な石碑、今まさに私が天皇陵巡りで掲載しようとしてる第122代明治天皇・その養母英照皇太后・その皇后昭憲皇太后の名が有りました。

明治天皇東京遷都の時の行列がここ東海道を進みましたし、その時も休憩し、以後も何度かこの本陣で休まれたそうです。(汽車などない頃です)

シーボルトも長崎から江戸に出府する時ここに寄り、薬を参考資料として貰ったり、植物採集も依頼したそうです。

これら偉い人が休む10畳の上段之間は、そこから見える写真左の手向山を借景にしたカキツバタが咲く庭が良く見えるように、又住人の目線から外れるように、母屋の建物から少しだけ角度をつけてマニアックに建てられているとの説明も有りました。

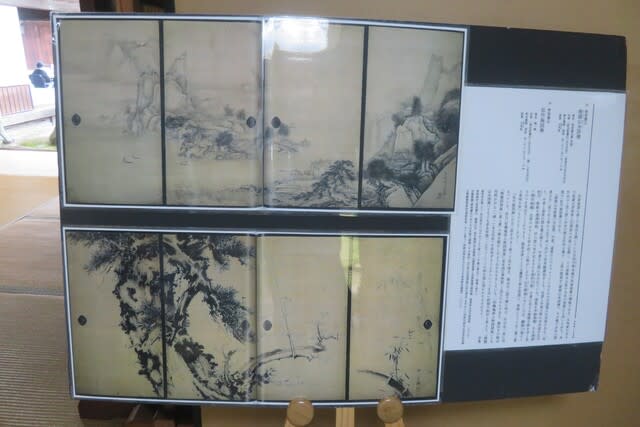

すごい事には、ここに1ヵ月ほど宿泊した曾我蕭白が、上段の間入り口の襖絵を書いています。

戦前までは普通に、生活の場のここにあったようですが、さすがに今は保管庫に保存されているそうですが、表の方の松は写真パネルでもさすが蕭白!立派ですね。1億円でも買えないでしょうね(売らないでしょうね)。

上段之間の棚の襖絵は、生活の場所なのに、蕭白の実物がそのまま不用心にも置いてありました。

またまた登場の大阪のおばちゃん風の奥さんは、昔はよくこの棚のふすまを開けていましたよ、と簡単そうに今にも開けてくれそうな雰囲気だったので、びくびくしました。

スターバックスのスタバにあやかったのか、昔の休憩所であった「立場」から名付けたのか、「たてば珈琲」の店まで出てました。1杯400円。

国指定史跡で重要文化財でもある旧和中散本舗大角家住宅の店先の、昔の絵にも描かれてた茶釜を見ながら、赤い毛氈の上に座って、これまた横で売っていた栗東あられ(1袋350円)をつまみながら、あっさりした「たてば珈琲」を飲みました。

重要文化財の中でこんなことも許される、おおらかな史跡です。

目の前の旧東海道は、緩くカーブを描いていて、ゆっくりなら車がすれ違えるぐらいの道幅です。

小雨が降ってきた、昼前の栗東市六地蔵からお伝えしました。