(南朝2代)第97代後村上天皇(1328~1368)(在位1339~1368)の第2皇子で、母は女御藤原勝子(ショウシ)ですので、第98代長慶天皇(1343~1394)(在位1368~1383)の同母弟になる煕成親王(ヒロナリシンノウ)ですが、誕生日は不祥ですし、後宮に入内した女性も確かでなく、皇子には恒敦親王(ツネアツ)がいたといわれてるぐらいです。

奥嵯峨(鳥居本)と言われてる、以前は女性に人気の化野念仏寺・祇王寺・二尊院の近くに、陵へ続く写真の参道がありました

同母兄長慶天皇の譲位を受けて、1383年頃に即位し(南朝4代)第99代後亀山天皇(ゴカメヤマ)(?~1424)(在位1383頃~1392)になった煕成親王ですが、治世の初めは同母兄長慶の院政が行われ、北朝方に対して徹底抗戦を行っていたようですが、劣勢は免れず、次第に和平の方向に舵を切ったようです。

北朝方の足利3代将軍義満も和平を望み、三種の神器を返して譲位の形で地位を譲り、その後は替わり番この両統迭立で行き、領地は公平に二つに分けるという条件で、1392年南北朝合一がなされました。

この合意によって、後亀山天皇は吉野の行宮を出発、京都に入って北朝の後小松天皇に神器を渡し、南北朝合一ということですが、南朝は消滅しましたし、その後約束の両統迭立も守られませんでした。

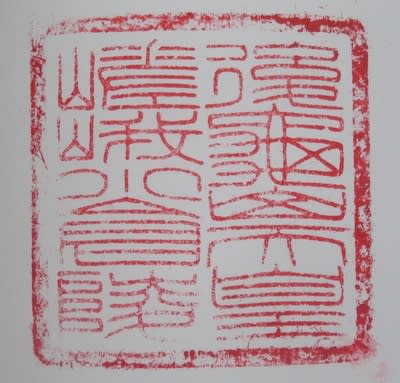

京都嵯峨に行った後亀山はその後出家し、一時は吉野に戻りましたが、再び帰り嵐山の小倉山で隠遁生活を送り、たぶん78歳で崩御し、この嵯峨小倉陵(サガオグラノミササギ)(右京区嵯峨鳥居本小坂町)に葬られています。

これで残りは5分の一、何とか天皇陵巡りは75歳までには完結できそうです。

今年はこれでたぶん終わりです、皆様良いお年をお迎えください。

来年も駄文に飽きず、読んでいただければ幸いです。

to be continued

返事

Toitennさん:美味しいものは噛みしめよ、

といつも言われてますが、

貧乏性か、美味しいものは慌てて食べています。