いよいよ荒神口界隈を抜けて、賀茂川に架かる荒神橋(コウジンバシ)を渡ります。

向こうの山が比叡山です。(比叡山とブログでよく書くようになって、やっと比叡山と漢字で書けるようになりましたが、いつまで覚えてられるか自信ありません)

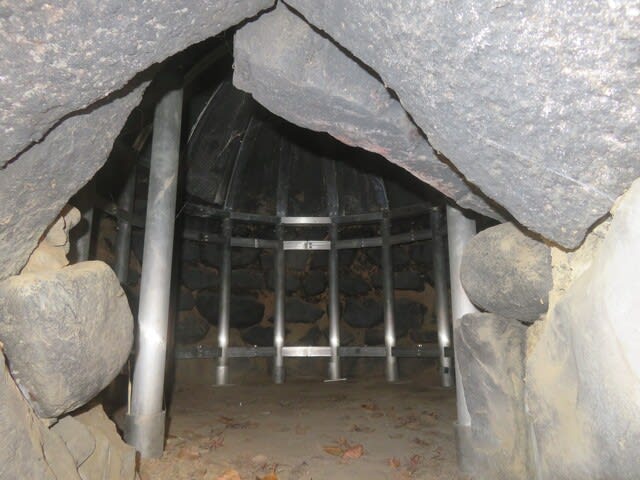

橋のたもとの河原に、2本の溝は有る敷石が敷いてありました。

江戸時代まで立派な橋がない頃は、こんな風に河原の土手から川の中まで、こんな車石を敷き詰めて、この石の上を重い荷車や牛車を通していたようです。

荒神橋の欄干の一部にも、車石を模したのか、こんなデザインの欄干も有りました。

1914(大正3)年に立派な橋になり、つい最近耐震補強して、更に丈夫な橋になってます。

荒神橋の上から上流を眺めます。

私の在学中と違って、立派な建物に変わった京都府立医科大学の校舎や病院が目につきますが、私はこの河原の狭いグランドでラグビーの練習をしていて、時々ボールを川に入って取ってました。

川の中に飛び石が有ります、橋がない頃やあっても丈夫でない頃は、こんな飛び石を伝って人は川を渡り、荷車は車石で渡ったのでしょうね。

少しの雨でも増水時は、鴨川より東に行くことはなかなか簡単ではなかったようですね。