2019年11月29日(金)

毎週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、

平成元年度第23回(2019年第35回)、「守谷城址公園と野鳥の森散策」ウォーキングに参加した。

荒川沖駅7時59分発の電車を待つ。

この日の天気は快晴だが気温が低い。

『う~ 寒っ!』

8時29分に取手駅に到着し、8時35分発の常総線水海道行きに乗り換える。

2両編成の常総線車内はほぼ満席状態だったが・・・

2つ3つの駅を過ぎると、

次第に空いてきて・・・

戸頭辺りではほぼ貸切り状態になった。

この日のスタート地点の守谷駅には8時55分に到着した。

この日の参加者は22名、想定以上の参加者だ。

最低気温は5度ほどと低かったが、これ以上ない好天に恵まれたのが大きな要因と思われる。

TX守谷駅の横断歩道橋から富士山が見えた。

『いやぁ 今日は富士山がきれいに見えるね~っ』

『何か良いことがあるかなっ』

9時11分、守谷駅を出発!

TX線に沿って横断歩道橋を進み、

国道294号を跨ぐ。

国道294号を渡り、

右に折れて、国道294号を水海道方面へ進むと、

9時17分、長龍寺東門入口に到着した。

当初は真言宗のお寺だったのが、後に曹洞宗に改宗している。

真っ赤な紅葉が美しい。

『青空に映えてほんとにきれいだよねっ』

長龍寺東門

長龍寺東門の金剛像(阿像)

長龍寺本堂

平安時代に弘法大師が結んだ草庵が始まりと云われ、その後、延長二年(924)に平将門が

桓武天皇の菩提を弔うために伽藍を整えて「徳怡山長龍寺」と命名した。

そのため、平将門の開基とされ、本堂には平将門の位牌も納められている、とのこと。

本堂前に立つ道元禅師像

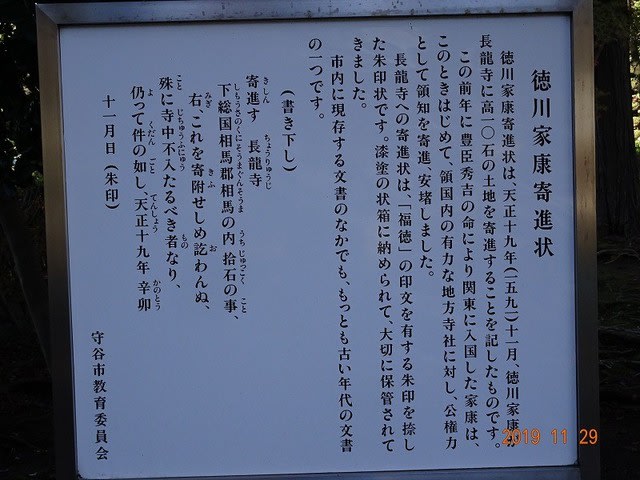

徳川家康寄進状

徳川家康寄進状は、天正十九年(1591)十一月、徳川家康が長龍寺に高十石の土地を寄進することを

記したものです。

この前年に豊臣秀吉の命により関東に入国した家康は、このとき初めて領国内の有力な地方寺社に対し、

公権力として領知を寄進、安堵しました。

長龍寺への寄進状は、「福徳」の印文を有する朱印を捺した朱印状です。

漆塗の状箱に納められて、大切に保管されてきました。

市内に現存する文書のなかでも、もっとも古い年代の文書の一つです。

<書き下し>

寄進す 長龍寺

下総国相馬郡相馬の内 拾石の事、 右これを寄付せしめ訖(お)わんぬ、

殊に寺中不入たるべき者なり、 仍(よ)って件(くだん)のごとし、 天正十九年辛卯(かのとう)

十一月日<朱印>

守谷市教育委員会

長龍寺を後にして、再び国道294号を水海道方面へ。

北園交差点を渡り、さらに右折して次の目的地の永泉寺を目指す。

常総線の踏切を渡り、

永泉寺を目指す。

松並西交差点を横断すると・・・

浄土真宗大谷派 沼崎山永泉寺入口 と刻まれた道標が。

『永泉寺への近道みたいだねっ』

近道を進んで行くと・・・

前方に屋根が青いシートに覆われた建物が見えて来た。

沼崎山永泉寺と思われる。

『修理中みたいだねっ』

9時56分、沼崎山永泉寺に到着した。

120年の歴史を持つ本堂は修理中で中には入れなかった。

永泉寺は延暦年間(782~805)の創建で、桓武天皇の子孫である相馬式部太夫政安の建立したもので、

当時は天台宗であったと伝えられている。

承平年間(931~937)平将門が関東一円を配下に治めていたころ、将門は常に6個の土偶をつくり、

自分と同一の格好をさせ、馬に乗せ先頭にたたせて指揮させていた。

しかし、力尽きて戦いに負けた将門軍は、影武者であった6個の土偶をこの地に捨てて逃げてしまったと云う。

哀れに思った相馬政安は、この土偶を安置して堂宇を建立し「永泉寺」と名付けた。

その後、第二代目の相馬式部太夫政安が、法名を西賢と号し、寺院として開山したと伝えられている。

残念ながら、現在それらの土人形は残っていない、とのこと。

近隣では一番大きいと云われる鐘楼があった。

この日もMZさんは参加していないため、鐘を撞く人がいないのがちょっと寂しい。

この日一人で参加した奥様によると、MZさんは自転車で転んで鎖骨を骨折したそうで、

現在治療中とのこと。

一日も早く回復して復帰されることを祈るばかりである。

町指定文化財 沼崎山畧縁起なる古文書が永泉寺にあるそうだ。

本堂の近くに墓のような建造物が。

中を覗いてみると・・・

家紋(九曜)の下に相馬一族累代霊位と書かれていた。

永泉寺の歴代の住職のお墓ではないかと思われる。

永泉寺を後にして、来た道を引き返す。

松並西交差点を直進し、北園森林公園を目指す。

TX(つくばエキスプレス)の高架下を通り抜け、

左に曲がって、TX線に沿って進む。

TX近くの新町公園内を通り抜け、

住宅地を進む。

少し進んだ所を左折し、北園森林公園方面へ。

『この辺は新しい家が多いわね~っ』

住宅地を通り抜ける少し広い道路を横断し、

古城川を渡る。

流れの途中に流れを遮るダムのようなものが。

『流れを堰止めちゃうんじゃないっ?』

『この前の大雨の時は大丈夫だったのかしらねっ』

住宅地の中を迷いながらも10時34分、北園森林公園入口に到着した。

森林公園内を進むと、

日当たりの良い広場があったので、ここで一休みしていくことに。

森林公園内にはさまざまな遊具施設があり、子供と遊ぶのには適している。

『今度、孫を連れて来てみようかなぁ』

一休み(1)

一休み(2)

一休み(3)

『紅葉がちょうど見頃だねっ』

森林公園内を進み、次の目的地守谷城址を目指す。

10時53分、守谷城址公園北口に到着した。

多目的広場を通って守谷城址跡へ行ってみよう。

石段を下り・・・

木の橋を渡り、

守谷城址跡方面へ。

『この辺は一段低くなって湿地帯のようだねっ』

湿地帯を通り抜け、小高い丘へ。

11時9分、守谷城址二の曲輪(二の丸)跡に到着した。

守谷城は、鎌倉時代に築かれた相馬氏の居城だが、平将門が築城したという伝承もある、そうだ、

『二の丸跡は意外と広いんだねぇ』

守谷城想定図

『城の周りは内海だったんだっ』

『天然の堀に囲まれた城といった感じだったんだねっ』

『なかなか眺めは良いんじゃないっ?』

守谷城址からの眺望

『今見えてる所はず~っと内海だったんだぁ』

かつての虎口らしき場所を通り、二の丸跡を下る。

城門跡の空堀らしき前を右手に見ながら、

守谷小学校方面へ進むと、

守谷城址公園南口と思しき所に出た。

左方向へ進んで道路を横断し、

少し進むと、守谷小学校の正門前に出た。

『随分立派な建物だよねっ』

守谷小学校の校庭を左手に見ながら進むと、

守谷小学校校庭の先の巨木の脇に茨城百景守谷城址の碑が建てられていた。

守谷城址の碑

”守谷城の概観”には以下のように記されている。

守谷城は、平台山と称する島状の台地とを併せて呼ばれている。

鎌倉時代の初期に平台山に初めて城館が構築されたが、戦国時代になると戦闘様式等の進展に伴って、

城は現在の守谷小学校周辺に増築・移転した。

平台山に最初に築造された城のことを「守谷本城」とも呼ばれている。

この守谷本城は鎌倉時代になって、平将門の叔父にあたる平良文の子孫、相馬師常によって築城されたもので、

素朴な鎌倉様式を残した名城である。

師常は源頼朝の旗上げに最先かけて参陣し、頼朝の重臣として幕政に参画し、その功によって

相馬郡のほかに結城・猿島・豊田(の一部)の緒郡を拝領し、さらには奥州相馬の地をも賜わったのであるが、

守谷本城はそれら領地を統括する本城としての役割を演じたものである。(以下略)

守谷城址の碑前の道路を進んで、突き当たりを右へ折れると、

11時39分、八坂神社に到着した。

八坂神社の参道

拝殿手前に大きな欅の木が聳えている。

幸結びの御神木

八坂神社の御神木は樹齢400年を越える欅です。

この欅は不思議なことに一度分れた枝が結び合わさっています。

古くから日本には結び信仰があります。

ご縁を表す”結び”は古くは「産霊(むすび)」といって、天地・万物を生成、発展、完成させる

ご神威のことを表していました。

縁を結ぶ。実を結ぶ。心を結ぶ。

皆さんも様々な幸が結ばれるように、御神木に願いを込めて、絵馬を結んでみませんか?

八坂神社拝殿に、当会の会員に幸あれとの願いを込めて、参拝!

八坂神社から引き返す形で野鳥の森散策路方面へ。

守谷郵便局手前を左折して住宅地を進むが・・・

”野鳥の森散策路”入口に当る西林寺が見つからないため、車の手入れをしていた人に尋ねると・・・

西林寺は郵便局の少し先とのこと。

(参考本の地図の誤表記だったことが判明)

守谷郵便局前まで戻ってさらに道路を進むと、

西林寺入口を示す石の道標があった。

(よく読むと守谷山西林寺と刻まれている)

道標に従って細い路地を進むと・・・

12時7分、突き当たりが西林寺だった。

西林寺は天台宗のお寺で、延喜二年(902)比叡山の延昌慈念僧正によって現在の守谷市高野に創建され、

元禄四年(1691)に現在地に移されたと伝えられている、とのこと。

平将門の子孫と伝わる相馬氏の菩提寺でもあるらしい。

西林寺を過ぎて”野鳥の森散策路”の方向へ進むが、行き止まりのように見える。

引き返そうとしたちょうどその時、小型車が止まっていたので、”野鳥の森散策路”のことを訊ねると、

順路などを親切丁寧に教えてくれた。

たまたま持っていたという「守谷野鳥のみち」というパンフレットを十数部いただくことが出来た。

なお、”野鳥の森散策路”は先ほどの径を下って行けば問題なく行けるとのこと。

南守谷駅方面への径も丁寧に教えてくれた。

厚く礼を言って、”野鳥の森散策路”へ向かった。

もう一度先ほどの径を進み、

緩やかな坂を下って行くと、

”野鳥の森散策路”の歩道があり、そこを右に曲がって南守谷駅方面へ。

湿原の中の”守谷野鳥のみち”の水辺コースを進む。

『守谷にこんな所があるとは知らなかったわね~っ』

『なかなか良い所だよね~っ』

”守谷野鳥のみち”で確認された鳥のうち30種ほどが写真展示されていた。

オオタカや、サシバ、ノスリ、ハヤブサなどの猛禽類をはじめ、カシラダカやベニマシコなど

あまり馴染みのない名の鳥も。

『ここでこんなにたくさんの鳥を見ることが出来るんだぁ』

行き止まりか?

『さっきのおじさん、突き当たりを左に行けば良いって言ってたわよねっ?』

と言うわけで左の森の方へ。

アップダウンしながら森の中を進んで行くと、

視界が開けた湿原に出た。

左の方へ歩道が続いている。

愛宕南口580mと書かれた方へ。

湿地の歩道は民間ボランティアや地元中学生などが協力して設置したそうだ。

『よくこんな歩道を作ったわよね~っ』

『感心しちゃうよねっ』

愛宕南口180m 南守谷駅500mの標識が。

右手に建物が見えた。

愛宕中学校の校舎と思われる。

薄暗い森を抜けると・・・

12時32分、”守谷野鳥の森散策路”の愛宕南口に到着した。

関鉄南守谷駅350mとある。

『あと350mでゴールだねっ』

”守谷野鳥の森散策路”の愛宕南口を出て、

350m先の関鉄南守谷駅を目指す。

関鉄の線路下のトンネル。

南守谷駅はトンネルを潜った左と思われる。

線路下のトンネルを潜ると、

12時33分、南守谷駅に到着した。

ホームに出ると、

直ぐに12時36分発の取手行き列車(1両)が入って来た。

『計ったようにぴったしだったねっ』

12時51分、取手駅に到着し、改札口で解散することにした。

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたぁ』

この後、皆さん好きな食べ物屋を求めて分れて行った。

我々いつものメンバーは、取手駅ボックスヒルのレストラン街へ。

そば・天ぷらの田中屋に入ることにした。

先ずは冷たい生ビール(¥550)で『かんぱ~いっ』

『お疲れさま~っ』

ランチメニューから各自好みのものを注文した。

『かつ丼にしようかなっ』 『天丼がいいねっ』

『まぐろ丼を頼むことにしよっと』

皆さん、それぞれお好みのランチを注文した。

『取手に来た時はなんだかいつもこの店だよねっ』

以前より店の数が少なくなったのに加え、蕎麦・丼が口に合う歳になったからではないかと思われる。

自分は天丼ランチ(¥930)を注文した。

昼食後、土浦行き電車で帰路に就いたが、取手駅で解散した女性陣の殆どが

同じ電車に乗り合わせていたことを報告しておこう。

久し振りの好天に恵まれ、”守谷城址公園と野鳥の森散策”ウォーキングを歩き終えた。

初めての”守谷城址公園と野鳥の森散策”だったが、古社寺あり、城址ありで楽しめた1日となった。

西林寺の近くで居合わせたおじさんにいただいた”守谷野鳥のみち”パンフレットによると、

今回歩いた”守谷野鳥のみち”(守谷野鳥の森散策路・鳥のみち)は、守谷野鳥の森散策路の

西林寺口から愛宕南口への”鳥のみち”(土の道)の水辺ルートだったことが分った。

これは野鳥の森散策路のほんの一部で、他にも南ルートや北ルート、さらに守谷城址跡へと通じる

”鳥のみち”(木の道)があることを知った。

次に機会があれば、今回歩いていない野鳥の森散策路の”鳥のみち”(土の道)の南ルート、北ルート

および守谷城址跡へと通じる”鳥のみち”(木の道)の上流域・下流域を是非とも歩いてみたいと思った。

この日の万歩計は、16,500歩を計測していた。

”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。

毎週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、

平成元年度第23回(2019年第35回)、「守谷城址公園と野鳥の森散策」ウォーキングに参加した。

荒川沖駅7時59分発の電車を待つ。

この日の天気は快晴だが気温が低い。

『う~ 寒っ!』

8時29分に取手駅に到着し、8時35分発の常総線水海道行きに乗り換える。

2両編成の常総線車内はほぼ満席状態だったが・・・

2つ3つの駅を過ぎると、

次第に空いてきて・・・

戸頭辺りではほぼ貸切り状態になった。

この日のスタート地点の守谷駅には8時55分に到着した。

この日の参加者は22名、想定以上の参加者だ。

最低気温は5度ほどと低かったが、これ以上ない好天に恵まれたのが大きな要因と思われる。

TX守谷駅の横断歩道橋から富士山が見えた。

『いやぁ 今日は富士山がきれいに見えるね~っ』

『何か良いことがあるかなっ』

9時11分、守谷駅を出発!

TX線に沿って横断歩道橋を進み、

国道294号を跨ぐ。

国道294号を渡り、

右に折れて、国道294号を水海道方面へ進むと、

9時17分、長龍寺東門入口に到着した。

当初は真言宗のお寺だったのが、後に曹洞宗に改宗している。

真っ赤な紅葉が美しい。

『青空に映えてほんとにきれいだよねっ』

長龍寺東門

長龍寺東門の金剛像(阿像)

長龍寺本堂

平安時代に弘法大師が結んだ草庵が始まりと云われ、その後、延長二年(924)に平将門が

桓武天皇の菩提を弔うために伽藍を整えて「徳怡山長龍寺」と命名した。

そのため、平将門の開基とされ、本堂には平将門の位牌も納められている、とのこと。

本堂前に立つ道元禅師像

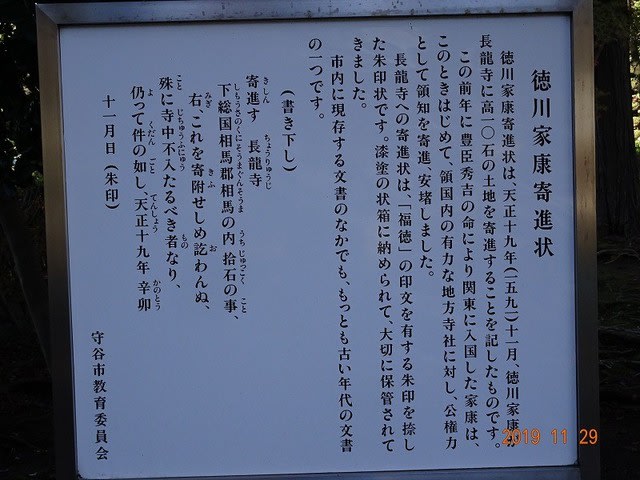

徳川家康寄進状

徳川家康寄進状は、天正十九年(1591)十一月、徳川家康が長龍寺に高十石の土地を寄進することを

記したものです。

この前年に豊臣秀吉の命により関東に入国した家康は、このとき初めて領国内の有力な地方寺社に対し、

公権力として領知を寄進、安堵しました。

長龍寺への寄進状は、「福徳」の印文を有する朱印を捺した朱印状です。

漆塗の状箱に納められて、大切に保管されてきました。

市内に現存する文書のなかでも、もっとも古い年代の文書の一つです。

<書き下し>

寄進す 長龍寺

下総国相馬郡相馬の内 拾石の事、 右これを寄付せしめ訖(お)わんぬ、

殊に寺中不入たるべき者なり、 仍(よ)って件(くだん)のごとし、 天正十九年辛卯(かのとう)

十一月日<朱印>

守谷市教育委員会

長龍寺を後にして、再び国道294号を水海道方面へ。

北園交差点を渡り、さらに右折して次の目的地の永泉寺を目指す。

常総線の踏切を渡り、

永泉寺を目指す。

松並西交差点を横断すると・・・

浄土真宗大谷派 沼崎山永泉寺入口 と刻まれた道標が。

『永泉寺への近道みたいだねっ』

近道を進んで行くと・・・

前方に屋根が青いシートに覆われた建物が見えて来た。

沼崎山永泉寺と思われる。

『修理中みたいだねっ』

9時56分、沼崎山永泉寺に到着した。

120年の歴史を持つ本堂は修理中で中には入れなかった。

永泉寺は延暦年間(782~805)の創建で、桓武天皇の子孫である相馬式部太夫政安の建立したもので、

当時は天台宗であったと伝えられている。

承平年間(931~937)平将門が関東一円を配下に治めていたころ、将門は常に6個の土偶をつくり、

自分と同一の格好をさせ、馬に乗せ先頭にたたせて指揮させていた。

しかし、力尽きて戦いに負けた将門軍は、影武者であった6個の土偶をこの地に捨てて逃げてしまったと云う。

哀れに思った相馬政安は、この土偶を安置して堂宇を建立し「永泉寺」と名付けた。

その後、第二代目の相馬式部太夫政安が、法名を西賢と号し、寺院として開山したと伝えられている。

残念ながら、現在それらの土人形は残っていない、とのこと。

近隣では一番大きいと云われる鐘楼があった。

この日もMZさんは参加していないため、鐘を撞く人がいないのがちょっと寂しい。

この日一人で参加した奥様によると、MZさんは自転車で転んで鎖骨を骨折したそうで、

現在治療中とのこと。

一日も早く回復して復帰されることを祈るばかりである。

町指定文化財 沼崎山畧縁起なる古文書が永泉寺にあるそうだ。

本堂の近くに墓のような建造物が。

中を覗いてみると・・・

家紋(九曜)の下に相馬一族累代霊位と書かれていた。

永泉寺の歴代の住職のお墓ではないかと思われる。

永泉寺を後にして、来た道を引き返す。

松並西交差点を直進し、北園森林公園を目指す。

TX(つくばエキスプレス)の高架下を通り抜け、

左に曲がって、TX線に沿って進む。

TX近くの新町公園内を通り抜け、

住宅地を進む。

少し進んだ所を左折し、北園森林公園方面へ。

『この辺は新しい家が多いわね~っ』

住宅地を通り抜ける少し広い道路を横断し、

古城川を渡る。

流れの途中に流れを遮るダムのようなものが。

『流れを堰止めちゃうんじゃないっ?』

『この前の大雨の時は大丈夫だったのかしらねっ』

住宅地の中を迷いながらも10時34分、北園森林公園入口に到着した。

森林公園内を進むと、

日当たりの良い広場があったので、ここで一休みしていくことに。

森林公園内にはさまざまな遊具施設があり、子供と遊ぶのには適している。

『今度、孫を連れて来てみようかなぁ』

一休み(1)

一休み(2)

一休み(3)

『紅葉がちょうど見頃だねっ』

森林公園内を進み、次の目的地守谷城址を目指す。

10時53分、守谷城址公園北口に到着した。

多目的広場を通って守谷城址跡へ行ってみよう。

石段を下り・・・

木の橋を渡り、

守谷城址跡方面へ。

『この辺は一段低くなって湿地帯のようだねっ』

湿地帯を通り抜け、小高い丘へ。

11時9分、守谷城址二の曲輪(二の丸)跡に到着した。

守谷城は、鎌倉時代に築かれた相馬氏の居城だが、平将門が築城したという伝承もある、そうだ、

『二の丸跡は意外と広いんだねぇ』

守谷城想定図

『城の周りは内海だったんだっ』

『天然の堀に囲まれた城といった感じだったんだねっ』

『なかなか眺めは良いんじゃないっ?』

守谷城址からの眺望

『今見えてる所はず~っと内海だったんだぁ』

かつての虎口らしき場所を通り、二の丸跡を下る。

城門跡の空堀らしき前を右手に見ながら、

守谷小学校方面へ進むと、

守谷城址公園南口と思しき所に出た。

左方向へ進んで道路を横断し、

少し進むと、守谷小学校の正門前に出た。

『随分立派な建物だよねっ』

守谷小学校の校庭を左手に見ながら進むと、

守谷小学校校庭の先の巨木の脇に茨城百景守谷城址の碑が建てられていた。

守谷城址の碑

”守谷城の概観”には以下のように記されている。

守谷城は、平台山と称する島状の台地とを併せて呼ばれている。

鎌倉時代の初期に平台山に初めて城館が構築されたが、戦国時代になると戦闘様式等の進展に伴って、

城は現在の守谷小学校周辺に増築・移転した。

平台山に最初に築造された城のことを「守谷本城」とも呼ばれている。

この守谷本城は鎌倉時代になって、平将門の叔父にあたる平良文の子孫、相馬師常によって築城されたもので、

素朴な鎌倉様式を残した名城である。

師常は源頼朝の旗上げに最先かけて参陣し、頼朝の重臣として幕政に参画し、その功によって

相馬郡のほかに結城・猿島・豊田(の一部)の緒郡を拝領し、さらには奥州相馬の地をも賜わったのであるが、

守谷本城はそれら領地を統括する本城としての役割を演じたものである。(以下略)

守谷城址の碑前の道路を進んで、突き当たりを右へ折れると、

11時39分、八坂神社に到着した。

八坂神社の参道

拝殿手前に大きな欅の木が聳えている。

幸結びの御神木

八坂神社の御神木は樹齢400年を越える欅です。

この欅は不思議なことに一度分れた枝が結び合わさっています。

古くから日本には結び信仰があります。

ご縁を表す”結び”は古くは「産霊(むすび)」といって、天地・万物を生成、発展、完成させる

ご神威のことを表していました。

縁を結ぶ。実を結ぶ。心を結ぶ。

皆さんも様々な幸が結ばれるように、御神木に願いを込めて、絵馬を結んでみませんか?

八坂神社拝殿に、当会の会員に幸あれとの願いを込めて、参拝!

八坂神社から引き返す形で野鳥の森散策路方面へ。

守谷郵便局手前を左折して住宅地を進むが・・・

”野鳥の森散策路”入口に当る西林寺が見つからないため、車の手入れをしていた人に尋ねると・・・

西林寺は郵便局の少し先とのこと。

(参考本の地図の誤表記だったことが判明)

守谷郵便局前まで戻ってさらに道路を進むと、

西林寺入口を示す石の道標があった。

(よく読むと守谷山西林寺と刻まれている)

道標に従って細い路地を進むと・・・

12時7分、突き当たりが西林寺だった。

西林寺は天台宗のお寺で、延喜二年(902)比叡山の延昌慈念僧正によって現在の守谷市高野に創建され、

元禄四年(1691)に現在地に移されたと伝えられている、とのこと。

平将門の子孫と伝わる相馬氏の菩提寺でもあるらしい。

西林寺を過ぎて”野鳥の森散策路”の方向へ進むが、行き止まりのように見える。

引き返そうとしたちょうどその時、小型車が止まっていたので、”野鳥の森散策路”のことを訊ねると、

順路などを親切丁寧に教えてくれた。

たまたま持っていたという「守谷野鳥のみち」というパンフレットを十数部いただくことが出来た。

なお、”野鳥の森散策路”は先ほどの径を下って行けば問題なく行けるとのこと。

南守谷駅方面への径も丁寧に教えてくれた。

厚く礼を言って、”野鳥の森散策路”へ向かった。

もう一度先ほどの径を進み、

緩やかな坂を下って行くと、

”野鳥の森散策路”の歩道があり、そこを右に曲がって南守谷駅方面へ。

湿原の中の”守谷野鳥のみち”の水辺コースを進む。

『守谷にこんな所があるとは知らなかったわね~っ』

『なかなか良い所だよね~っ』

”守谷野鳥のみち”で確認された鳥のうち30種ほどが写真展示されていた。

オオタカや、サシバ、ノスリ、ハヤブサなどの猛禽類をはじめ、カシラダカやベニマシコなど

あまり馴染みのない名の鳥も。

『ここでこんなにたくさんの鳥を見ることが出来るんだぁ』

行き止まりか?

『さっきのおじさん、突き当たりを左に行けば良いって言ってたわよねっ?』

と言うわけで左の森の方へ。

アップダウンしながら森の中を進んで行くと、

視界が開けた湿原に出た。

左の方へ歩道が続いている。

愛宕南口580mと書かれた方へ。

湿地の歩道は民間ボランティアや地元中学生などが協力して設置したそうだ。

『よくこんな歩道を作ったわよね~っ』

『感心しちゃうよねっ』

愛宕南口180m 南守谷駅500mの標識が。

右手に建物が見えた。

愛宕中学校の校舎と思われる。

薄暗い森を抜けると・・・

12時32分、”守谷野鳥の森散策路”の愛宕南口に到着した。

関鉄南守谷駅350mとある。

『あと350mでゴールだねっ』

”守谷野鳥の森散策路”の愛宕南口を出て、

350m先の関鉄南守谷駅を目指す。

関鉄の線路下のトンネル。

南守谷駅はトンネルを潜った左と思われる。

線路下のトンネルを潜ると、

12時33分、南守谷駅に到着した。

ホームに出ると、

直ぐに12時36分発の取手行き列車(1両)が入って来た。

『計ったようにぴったしだったねっ』

12時51分、取手駅に到着し、改札口で解散することにした。

『皆さん、今日は大変お疲れさまでしたぁ』

この後、皆さん好きな食べ物屋を求めて分れて行った。

我々いつものメンバーは、取手駅ボックスヒルのレストラン街へ。

そば・天ぷらの田中屋に入ることにした。

先ずは冷たい生ビール(¥550)で『かんぱ~いっ』

『お疲れさま~っ』

ランチメニューから各自好みのものを注文した。

『かつ丼にしようかなっ』 『天丼がいいねっ』

『まぐろ丼を頼むことにしよっと』

皆さん、それぞれお好みのランチを注文した。

『取手に来た時はなんだかいつもこの店だよねっ』

以前より店の数が少なくなったのに加え、蕎麦・丼が口に合う歳になったからではないかと思われる。

自分は天丼ランチ(¥930)を注文した。

昼食後、土浦行き電車で帰路に就いたが、取手駅で解散した女性陣の殆どが

同じ電車に乗り合わせていたことを報告しておこう。

久し振りの好天に恵まれ、”守谷城址公園と野鳥の森散策”ウォーキングを歩き終えた。

初めての”守谷城址公園と野鳥の森散策”だったが、古社寺あり、城址ありで楽しめた1日となった。

西林寺の近くで居合わせたおじさんにいただいた”守谷野鳥のみち”パンフレットによると、

今回歩いた”守谷野鳥のみち”(守谷野鳥の森散策路・鳥のみち)は、守谷野鳥の森散策路の

西林寺口から愛宕南口への”鳥のみち”(土の道)の水辺ルートだったことが分った。

これは野鳥の森散策路のほんの一部で、他にも南ルートや北ルート、さらに守谷城址跡へと通じる

”鳥のみち”(木の道)があることを知った。

次に機会があれば、今回歩いていない野鳥の森散策路の”鳥のみち”(土の道)の南ルート、北ルート

および守谷城址跡へと通じる”鳥のみち”(木の道)の上流域・下流域を是非とも歩いてみたいと思った。

この日の万歩計は、16,500歩を計測していた。

”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます