2018年2月25日(日)

2015年(平成27年)1月から翌(2016年)4月にかけて、旧街道(特選12コース)を歩いたが、

仲間から『是非続けて欲しい』との声があり、今年(2018年)は「旧街道を歩くⅡ」

として、新たに10コースを選び、”街道歩き”を始めた。

「旧街道を歩くⅡ」第二回目は、東海道の興津宿~蒲原宿(新蒲原駅)

間(約14Km)を歩いた。

この街道は、2016年10月11日(火)に一度歩いている。

この時は、蒲原宿から興津宿へ歩いたので、今回は逆方向になる。

颯田峠から見る富士山は東海道随一の絶景と云われていることから、

富士山を見ながら歩くならこの方向しかない、と思ったことが

その理由である。

東京駅7時3分発の新幹線ひかり461号(岡山行)に乗車。

大人の休日倶楽部ではのぞみは使えないことになっている。

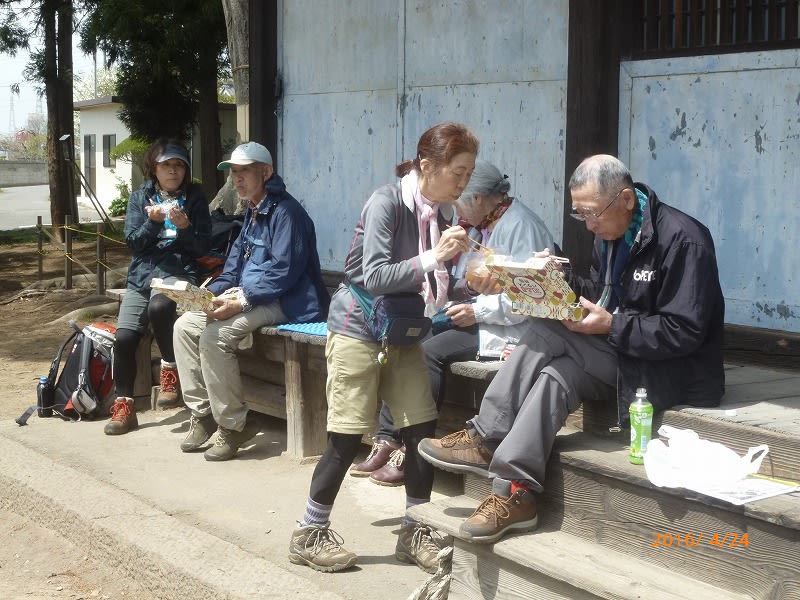

この日の参加者は、KKさん、NKさん、

IW子さん、OKさんと自分の5名である。

静岡駅で東海道線の上り興津行きに乗り換える。

静岡駅ではかなりの人が乗っていたが、清水駅を過ぎると、

車内はガラガラになった。

8時40分、定刻通り興津駅に到着

8時47分、先ずは颯田峠を目指し、出発だ!

興津の一里塚

江戸日本橋から41番目の一里塚である。

国道1号(東海道)を蒲原方面へ。

身延山道道標

現在の身延街道は、この少し先の興津郵便局前が起点となっている。

身延道は、ここから日蓮宗総本山の身延山久遠寺を結ぶ道で、

鎌倉時代、既に駿河と甲斐信濃を結ぶ重要な街道であった。

身延山道は、江戸時代の身延道追分で、完原四里 萬沢三里 南部三里

身延三里と刻まれている。

海を見てみようということで、旧街道を逸れて国道1号(静清バイパス)へ。

静清バイパスの向こうに海(駿河湾)が見えた。

国道1号に戻り、颯田峠を目指す。

颯田峠まで3.2Km、80分の表示が。

9時12分、興津川を渡る。

左に東海道線、右に国道1号(静清バイパス)が走っている。

興津川を渡り、

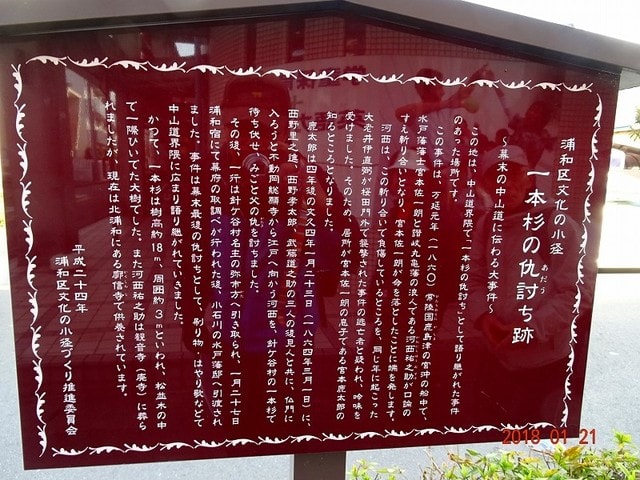

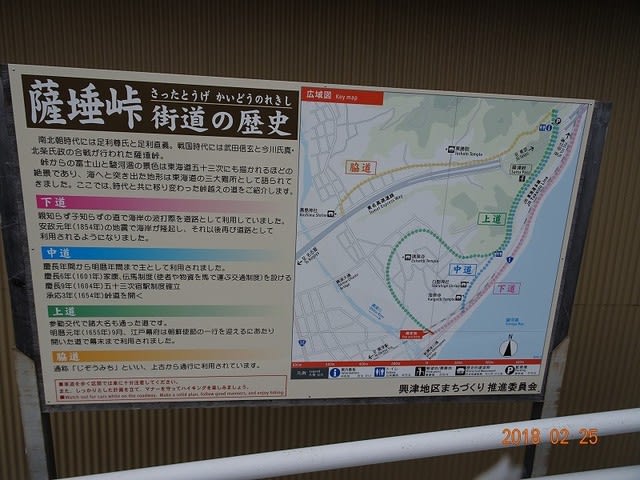

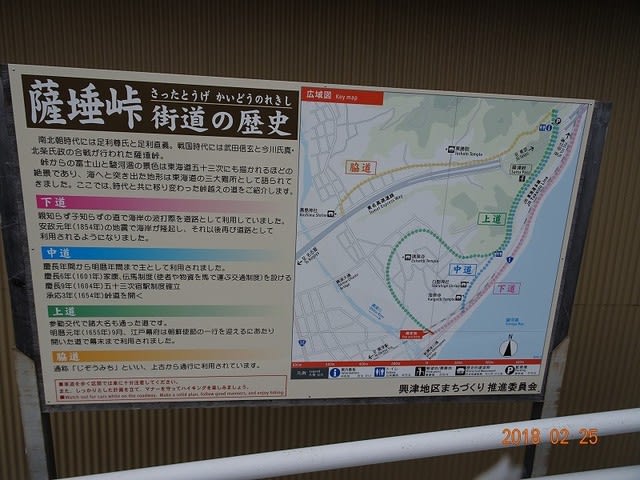

左に折れた所に颯田峠の街道の歴史があった。

参勤交代で諸大名も通ったとされる上道を進むことにした。

東海道線を潜り、

小さな公園(興津東町公園)の川越(かわごし)遺跡の

説明板に見入る。

川越しの説明版には、

ここは、東海道興津川「川越し」の跡で、

旅人は両岸にあった川会所で「越し札」を買い、連台または

人足の肩車で川を越した。

「越し札」は、その日の水深によって値が違い、連台越しの場合は

札四枚を要した。

深さが四尺五寸を越すと、いわゆる「川止め」になった。

定(天和三年)

太股川(42Cm)十二文、はさみ川(70Cm)十五文、横帯川(106Cm)二十四文

若骨川(120Cm)三十二文、脇水川(150Cm)四十二文

但し、冬季(十月下旬から三月五日まで)は、假橋が架かり無賃で渡れた。

川越し人足は、興津側で36人が常備されており、大通行があると、

250人以上が動員された。(興津地区まちづくり推進委員会)

『川の深さによって値段が違うんだ』

上道を進む。

颯田峠へ2.3Kmの表示。

頻繁に案内が出てくるので迷わずに進める。

『この道をいろんな大名が通ったんだ』

緩やかな坂道が続く。

道端には処々に無人販売所があり、地元で採れたみかんが売られていた。

1袋100円というのはお手頃な値段だと思う。

やや急な坂道を上ると、

9時47分、颯田峠登り口の墓地手前に小さな東屋があったので、小休止。

興津駅を出発してちょうど1時間が経過していた。

9時52分、いよいよ颯田峠越えである。

我々より一足先に、普段着姿の地元の年配の夫婦

とみられる2人が上って行った。

軽い足取りである。

後を追ったが、引き離されるばかりである。

『全然追いつかないよっ』

いつも散歩で歩いているものと思われる。

『けっこう急な坂道だわねぇ』

颯田峠と書かれた柱が立っていたので峠に到着かと思ったら、

峠の頂上はまだ先だった。

右手眼下に東名高速道が見えた。

しかし、富士山は厚い雲に遮られて見えない。残念!

道が平らになったので一息つける。

『やっぱ 平らな所は楽で良いよねっ』

山側の急斜面にはみかんと、

枇杷の木が植えられていた。

田中びわ(後述)という品種だそうだ。

10時19分、墓地から約25分で、峠の休憩所に到着した。

峠の休憩所には幸田文の随筆「崩れ」の中の一節が刻まれている文学碑と、

颯田峠山之神遺跡の碑が建てられていた。

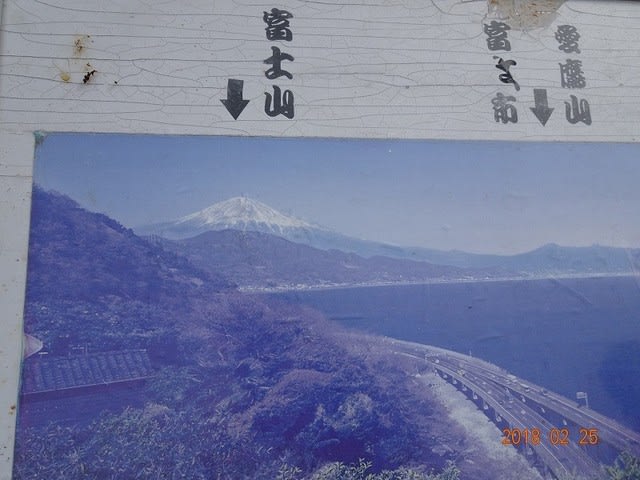

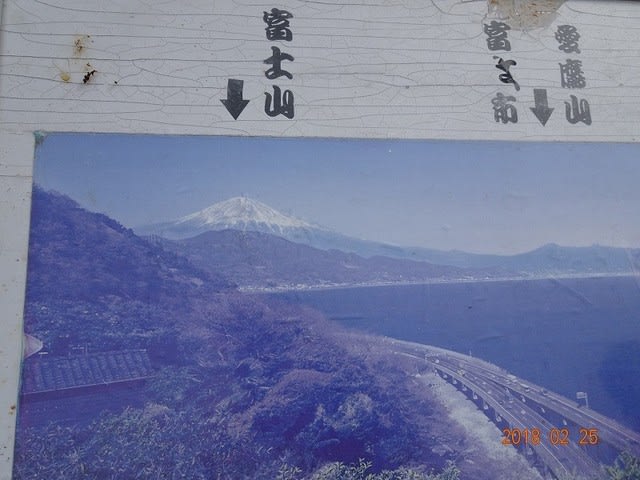

峠からの眺め

晴れていれば、前方の低い山の後方には写真のように

富士山が聳えているはずなのだが・・・

やはり今日は富士山は全く見えない。

『いやぁ 残念だね~っ』

由比宿を目指す。

颯田峠の標柱を通過

国道1号(東海道)と東名高速が交差している。

みかんと枇杷の木に囲まれた急坂の街道を下って行くと、

麓の民家が現れた。

倉沢宿とある。

興津宿と由比宿の間の宿(あいのじゅく)である。

倉沢の一里塚跡

江戸日本橋から40番目の一里塚だ。

間の宿望嶽亭(ぼうがくてい)藤屋

薩埵峠への東口の麓にある望嶽亭藤屋は、

その昔、脇本陣、茶亭として多くの文人墨客で賑わった。

明治元年3月7日、幕臣精鋭隊長山岡鉄舟が官軍に追われた際に、

望嶽亭の蔵屋敷で漁師に変装して階段より脱出したが、

当時最新式仏製十連発のピストルを残して行ったと云われている。

当時と変わらぬ佇まいが、歴史を物語っている。

明治天皇御小休所跡 間の宿脇本陣柏屋

江戸時代から間の宿にあって、柏屋と称して茶店を営んできた。

明治九年及び十一年、明治天皇ご東幸のみぎりは、ご小休所に当てられた。

明治十五、六年頃、静岡県令大迫貞清が療養のため柏屋に逗留された際、

倉沢の気候風土が郷里の九州に似ているところから、

田中びわの種子を取寄せ栽培を奨め、当地に田中びわが普及するところとなった。

(由比町教育委員会)

倉沢宿を進む。

間の宿本陣

ここ西倉沢は、薩埵峠の東坂登り口に当る「間の宿」で、

十軒ばかりの休み茶屋があって、旅人はここでお茶を飲み、

疲れを癒し、駿河湾の風景を賞で旅立っていった。

ここ川島家は、江戸時代慶長から天保年間の凡そ230年間

代々川島官兵衛を名乗り、 間の宿の貫目改所の中心をなし、

大名もここで休憩したので村では本陣と呼ばれ、

西倉沢村名主も務めた旧家である。(由比町教育委員会)

倉沢山宝積寺下を通過

『普通の家より高い所にあるねぇ』

『昔から寺なんかは津波に備えて高い所にあるんじゃないっ』

鞍佐里(くらさり)神社前を通過

「日本武尊が東征の途中、賊の焼き打ちの野火に逢い、

自ら鞍下に居して神明に念ず、その鞍、敵の火矢によって焼け破れ尽くした。

依って鞍去の名あり」と伝えられている。

続けて八坂神社前を通過

八坂神社(右)と中峰神社(左)

二つの神社が隣り合わせで並んでいる珍しい神社である。

倉沢宿の宿場町を進む。

”桜えびかき揚げ”の幟が。

お腹も空いてきたが、由比宿で桜えび丼を食べることにしよう。

それまで我慢だ。

東海道線が見えた。

由比駅はもう直ぐ(1.3Km)だ。

格子窓が美しい家だ。

大沢橋を渡ると、あかりの博物館があった。

日本の古今のあかりに関する展示がされており、

菜種油、蝋燭、石油等のあかりも点灯展示されている、とのこと。

東海道名主の館小池邸

小池家は江戸時代、代々小池文右衛門を襲名して寺尾の名主を務めていた。

名主は年貢の取立・管理、戸籍事務、他村・領主との折衝等、村政全般を扱い、

村役人の中でももっとも重要な役割を担っていた。

この建物は明治時代の建立だが、大戸・くぐり戸、なまこ壁、石垣等に

江戸時代の名主宅の面影を残しており、

平成10年に国の登録有形文化財に登録された。(静岡市)

由比宿を散策する人のために、休憩場所として開放されている。

中を覗いてみよう。

小池邸の内部(1)

小池邸の内部(2)

小池邸の内部(3)

裏庭

『きちんと手入れしてあるねぇ』

庭の一角には水琴窟もある。

柄杓で石に水を流すと、きれいに澄んだ音が聞こえた。

小池邸を後に街道を進むと、道端に時計の付いた掲示板があった。

横には、昭和五年十二月と刻まれていた。

旧街道を進む。

さらに旧街道を進むと、

横断陸橋があった。

横断陸橋で県道396号を渡ると、

間もなく由比駅だ。

由比駅前には、”由比桜えび通り”という名前のアーチが。

日本一桜えびが有名ということなのだろう。

11時41分、今宿と書かれた標柱を通過

由比漁港を目指す。

桜えびとしらすの製造直売の店

食堂ではなさそうで、ここで食べることはできないようだ。

東海道線を潜って由比漁港へ。

『漁港に行けば何かあるんじゃないっ?』という漠然とした期待だが・・・

11時49分、由比漁港に到着した。

港にはたくさんの船が係留されていた。

『これみんな桜えびとしらす漁専用の船なのかねぇ』

『それにしても凄い数だねぇ』

漁港の奥に「浜のかきあげや」という店があった。

桜えび丼などが売られており、たくさんの客が食事中だった。

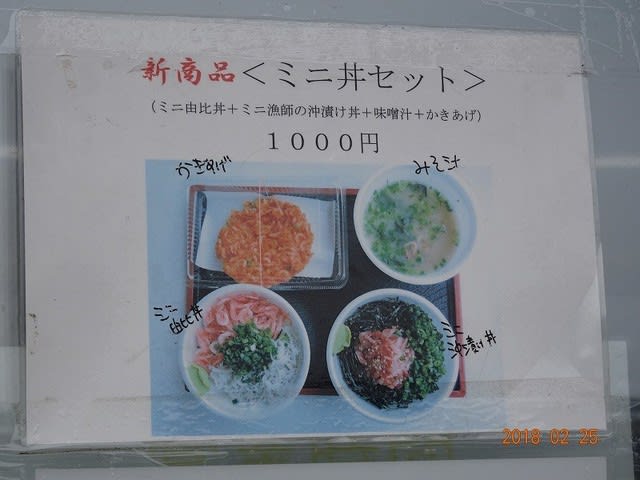

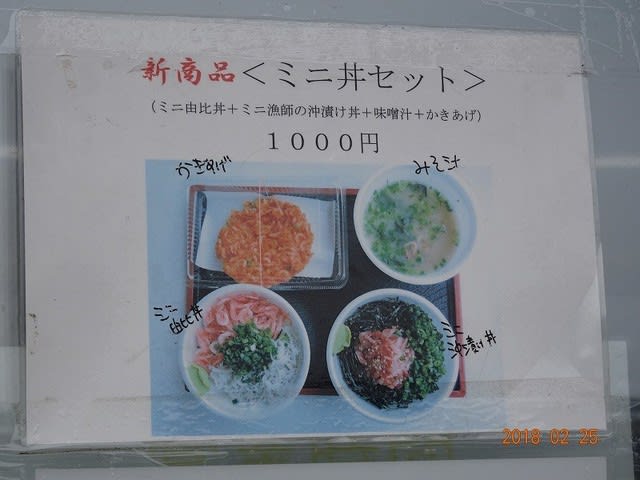

ミニ丼セット

ミニ由比丼、ミニ漁師の沖漬け丼、味噌汁、かきあげが1,000円とある。

我々もここで食事を摂ることにして、ミニ丼セットを注文した。

ミニ丼セット

全員同じメニューを注文し、屋外で食べた。

『いやぁ これは美味しいよ』

ミニ丼だが2つあるのでけっこうボリュームもある。

桜えびとしらすのミニ丼でお腹がいっぱいになった。

パックに入ったかきあげは、持って帰ることにした。

由比に来ることがあれば、またミニ丼セットを注文しよう、と思った。

12時30分、ミニ丼セットに満足して由比漁港を後にした。

漁港近くに桜えびとしらすを売っている店があったので、

中を覗いてみることにした。

IW子さんがしらすを土産に買いたかったようだ。

由比の宿場を進む。

12時42分、豊積神社前を通過

宿場を進む。

せがい造り

軒先を長く出した屋根を支えるために、平軒桁へ腕木を付け足して出桁とし、

棰(たるき)を置いたもの。

民家建築に美観を添えたもので、由比町の町並みに特に多くみられる。

(由比町教育委員会)

下り懸魚(くだりげぎょ)

平軒桁の両端が風雨による腐食を防ぐための装置で、

雲版型の板に若葉、花鳥などを彫り込み装飾も兼ねている。

稲葉家は、この下り懸魚が施されている建物である。

(由比町教育委員会)

由比川橋を渡る。

由比川橋

天保十二年(1841)頃には、由比宿の街並みは東西五町半(約600m)ほどあった。

その宿場の西の木戸がこの辺りにあった、とのこと。

由比宿案内板

清水銀行由比支店

元庚子(かのえね)銀行の本店社屋として建てられ、

後に合併を経て現在に至る。

立面は4本のイオニア式柱頭を持つ柱を立て、古典様式の基本に則っている。

イオニア式とは古代ギリシャ神殿の建築様式の一つで優雅さが特色。

内部は吹き抜けの広い空間を持つ。

小規模ながら洗練された様式を持つ、大正期の地方における銀行建築の好例である。

国の登録有形文化財に指定されている。

(現地説明板)

おもしろ宿場館入口

おもしろ宿場館

宿場町・本陣・由比正雪が楽しくわかる。

おみやげ処「弥次喜多屋」もある、とのこと。

明治の郵便局舎

江戸時代、文書の送達は飛脚便によって行われ、飛脚屋と呼ばれていた。

明治四年、郵便制度の創設により飛脚屋は郵便取扱役所となり、

さらに明治八年郵便局と改称された。

脇本陣温飩屋(うんどんや)

由比宿には脇本陣を交代で務めた家が3軒あり、そのうち江戸時代後期から

幕末にいたるまで務めたのが、この温飩屋である。

由比本陣跡の真向いに正雪紺屋がある。

江戸時代初期から400年続いている染物屋である。

正雪紺屋は慶安事件の由比正雪(1605~51)の生家と云われ、

今でも裏庭の祠には、正雪を祀ったといわれる五輪塔がある、とのこと。

屋内の土間には染物に使われた藍瓶が今でも埋められており、

昔の紺屋の様子を偲ぶことができる。

いろんな染物品が売られていた。

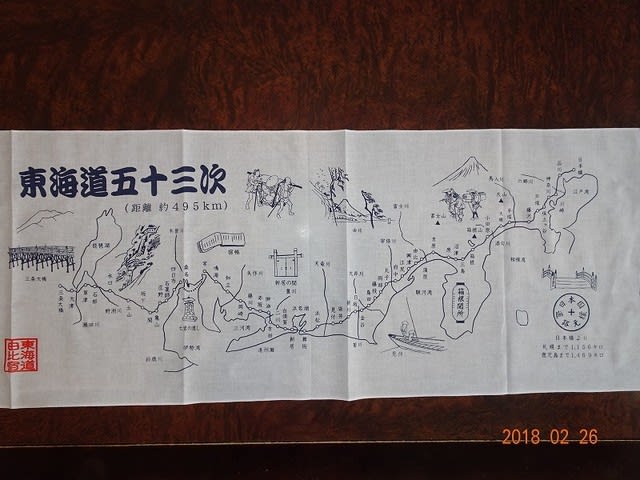

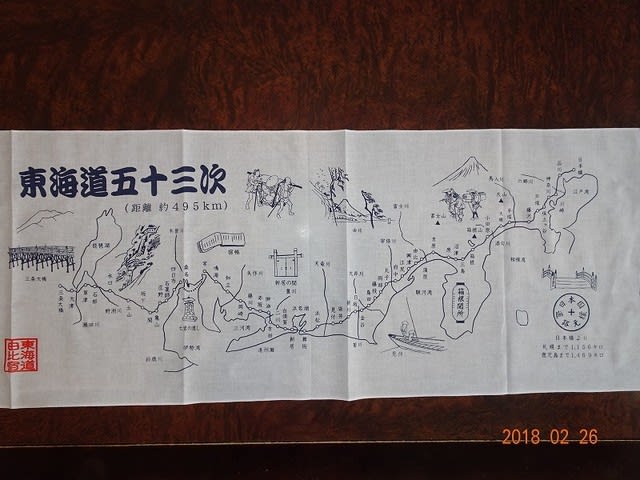

記念に東海道五十三次の全宿場が染められた手拭(450円)を買った

由比本陣前の馬の水呑み場には、たくさんの亀が甲羅干しをしていた。

『いやぁ 凄い数だねぇ』

『人を怖がらないんだねっ』

由比本陣跡へ。

本陣跡には、東海道由比宿交流館があった。

由比宿交流館内部(1)

由比宿交流館内部(2)

由比宿交流館内部(3)

由比宿交流館内部(4)

由比宿のミニチュアが展示されていた。

中央の街道向かい側のやや広い所が由比宿の本陣である。

由比宿交流館で一休みし、

13時25分、再び旧街道を進む。

七里役所

紀州徳川家が、幕府の動向をいち早く知るために、

七里(28Km)ごとの宿場(23箇所)に設置した連絡所で、

業務に従事したお七里衆が配置されていた。

由比宿東枡形跡

当初の由比宿の東木戸で、桝型道路の形状を留めている。

由比一里塚跡

江戸日本橋から39番目の一里塚

13時34分、由比宿の標柱を通過

蒲原駅まで1kmとある。

旧東海道(県道396国)を蒲原宿方面へ。

頭上を東名高速道路が走っている。

旧東海道を進む。

そろそろ蒲原宿に入る頃だ。

13時48分、蒲原駅を通過

イルカスマシ??

気になる名前なので調べたら、イルカの背びれだそうだ。

イルカスマシは蒲原だけの食習慣で、子供のおやつやビールのつまみとして

蒲原の人は昔から食べていた、そうだ。

和歌宮神社前を通過

14時12分、蒲原宿の西木戸に到着

蒲原宿の西の入口には木戸があり、西木戸と呼ばれていた。

蒲原宿の標柱

標柱の指示に従って左に折れて進む。

美しい格子戸の家(増田家)

格子戸は、古くは平安時代に初めて現れた建具で、伝統的な日本建築工法の一つ。

蔀戸(しとみど)のある家(志田家住宅主屋)

志田家は、ヤマロクという屋号で、味噌や醤油の醸造を営む商家だった。

蔀戸とは、日光や風雨などを遮る戸のこと。

上下二枚に分かれていて上半分を長押から吊り、

下半分は懸金で柱に打った寄せに止め、

全部開放する時には、下のものは取り外せる。

昼は上に吊り上げて目隠しに用い、夜は下して戸締りの役を果たした。

旧五十嵐歯科医院

五十嵐準氏が地元蒲原に歯科を開業するにあたり、大正三年(1914)

に建てた病院併用住宅。

町屋を洋風に増改築した偽洋風建築と呼ばれる建物で、外観は洋風、

内観は和風というユニークな建物である。

平成12年に国登録有形文化財に登録されている。(静岡市)

五十嵐歯科医院の内部(1)

階段

五十嵐歯科医院の内部(2)

電話機

五十嵐歯科医院の内部(3)

和風の部屋になっている。

五十嵐歯科医院の内部(4)

欄間

五十嵐歯科医院の内部(5)

襖

五十嵐歯科医院の内部(6)

田中光顕翁像

五十嵐歯科医院の内部(7)

2階に診察室があるのは当時としては珍しい。

高札場跡

高札とは徳川幕府の禁令、定などを記した立札のこと。

辻札ともいわれた。

宿場や村には必ず高札場が設けられ、民衆に法令や定を周知させていた。

また貨客運搬の駅馬や人足の賃金も改定のたびに掲げられた。

御殿道

かつてこの辺りに「蒲原御殿」があり、はじめは武田氏を攻めて帰る

織田信長を慰労する為に徳川家康が建てた小規模な物だったが、

二代将軍秀忠、三代将軍家光が東海道を往来するたびに拡張・整備され、

規模も大きくなったそうだ。

御殿の正確な位置は不明だが、この辺り一帯の相当広い地域を占めていた

と推定されている。

背後の山を「御殿山」、ここから下る道を「御殿道」と呼んでいる。

蒲原宿を進む。

手作りガラスと総欅の家(磯部家)

明治四十二年(1909)に建築された磯部家は、素材の美しさから

近世以降、寺院建築に多く用いられた欅を材とし、柱や梁から

一枚板の戸袋に至る全てが欅造り。

二階の窓ガラスは、波打つような面が美しい手作りのガラスである。

(静岡市)

平岡本陣跡

ここは、蒲原宿の西本陣(平岡本陣)の跡で、

かつてはここより100mほど東に東本陣(多芸本陣)もあった。

当時のままの土蔵や、大名駕籠を降ろしたお駕籠石が残っている。

黒々とした塀が、歴史を感じさせる。

鈴木家は、江戸時代「和泉屋」という上旅籠だった。

天保年間(1830~44年)の建物で、安政の大地震でも倒壊を免れた。

弘化二年(1845)の「蒲原宿商売調帳」に、「和泉屋間口間数六・一」とあり、

現在は鈴木家(左)四・一間、お休み処(右)二間の二軒に仕切られている。

(静岡市)

最後に広重の「蒲原夜之雪」へ。

「夜之雪 蒲原宿」の記念碑

昭和三十五年、「蒲原夜之雪」が国際文通週間の切手になり、

これを記念して、広重がこの絵を描いたと思われる場所にほど近い

この地に記念碑が建てられた。

広重の「蒲原夜之雪」

歌川(安藤)広重の「東海道五十三次」の五十五図のうち、

特に「蒲原夜之雪」は、「庄野の白雨」「亀山の雪晴」とともに

”役物”と称され、なかでも最高傑作と云われている。

(静岡市)

旧街道を新蒲原駅へ。

東海道線の線路を潜って左に折れると、

14時53分、新蒲原駅に到着した。

『いやぁ やっと着いたねぇ』

新蒲原駅のホームで上り電車を待つ。

15時2分、上りの電車が来た。

三島で新幹線こだまに乗り換え、東京へ。

缶ビールが美味かった。

『皆さん 今日は大変お疲れさまでしたぁ』

「旧街道を歩くⅡ」第二回目 東海道(興津宿~蒲原宿)を歩き終えた。

期待していた颯田峠からの富士山は全く観ることが出来なかったが、

由比漁港で食べた桜えび丼、しらす丼には満足している。

由比漁港から新蒲原駅までは食後に歩いたためか、距離が長く感じられた。

新蒲原駅に着いた頃には正直言って疲れた。

万歩計は26,000歩を越えていた。

次回(2018年3月)は、中山道(大宮宿~上尾宿)を予定している。

次回はどのような景色を観ることができるのか、今から楽しみである。

ウマさんの「旧街道(特選)を歩く」目次に戻る。

2015年(平成27年)1月から翌(2016年)4月にかけて、旧街道(特選12コース)を歩いたが、

仲間から『是非続けて欲しい』との声があり、今年(2018年)は「旧街道を歩くⅡ」

として、新たに10コースを選び、”街道歩き”を始めた。

「旧街道を歩くⅡ」第二回目は、東海道の興津宿~蒲原宿(新蒲原駅)

間(約14Km)を歩いた。

この街道は、2016年10月11日(火)に一度歩いている。

この時は、蒲原宿から興津宿へ歩いたので、今回は逆方向になる。

颯田峠から見る富士山は東海道随一の絶景と云われていることから、

富士山を見ながら歩くならこの方向しかない、と思ったことが

その理由である。

東京駅7時3分発の新幹線ひかり461号(岡山行)に乗車。

大人の休日倶楽部ではのぞみは使えないことになっている。

この日の参加者は、KKさん、NKさん、

IW子さん、OKさんと自分の5名である。

静岡駅で東海道線の上り興津行きに乗り換える。

静岡駅ではかなりの人が乗っていたが、清水駅を過ぎると、

車内はガラガラになった。

8時40分、定刻通り興津駅に到着

8時47分、先ずは颯田峠を目指し、出発だ!

興津の一里塚

江戸日本橋から41番目の一里塚である。

国道1号(東海道)を蒲原方面へ。

身延山道道標

現在の身延街道は、この少し先の興津郵便局前が起点となっている。

身延道は、ここから日蓮宗総本山の身延山久遠寺を結ぶ道で、

鎌倉時代、既に駿河と甲斐信濃を結ぶ重要な街道であった。

身延山道は、江戸時代の身延道追分で、完原四里 萬沢三里 南部三里

身延三里と刻まれている。

海を見てみようということで、旧街道を逸れて国道1号(静清バイパス)へ。

静清バイパスの向こうに海(駿河湾)が見えた。

国道1号に戻り、颯田峠を目指す。

颯田峠まで3.2Km、80分の表示が。

9時12分、興津川を渡る。

左に東海道線、右に国道1号(静清バイパス)が走っている。

興津川を渡り、

左に折れた所に颯田峠の街道の歴史があった。

参勤交代で諸大名も通ったとされる上道を進むことにした。

東海道線を潜り、

小さな公園(興津東町公園)の川越(かわごし)遺跡の

説明板に見入る。

川越しの説明版には、

ここは、東海道興津川「川越し」の跡で、

旅人は両岸にあった川会所で「越し札」を買い、連台または

人足の肩車で川を越した。

「越し札」は、その日の水深によって値が違い、連台越しの場合は

札四枚を要した。

深さが四尺五寸を越すと、いわゆる「川止め」になった。

定(天和三年)

太股川(42Cm)十二文、はさみ川(70Cm)十五文、横帯川(106Cm)二十四文

若骨川(120Cm)三十二文、脇水川(150Cm)四十二文

但し、冬季(十月下旬から三月五日まで)は、假橋が架かり無賃で渡れた。

川越し人足は、興津側で36人が常備されており、大通行があると、

250人以上が動員された。(興津地区まちづくり推進委員会)

『川の深さによって値段が違うんだ』

上道を進む。

颯田峠へ2.3Kmの表示。

頻繁に案内が出てくるので迷わずに進める。

『この道をいろんな大名が通ったんだ』

緩やかな坂道が続く。

道端には処々に無人販売所があり、地元で採れたみかんが売られていた。

1袋100円というのはお手頃な値段だと思う。

やや急な坂道を上ると、

9時47分、颯田峠登り口の墓地手前に小さな東屋があったので、小休止。

興津駅を出発してちょうど1時間が経過していた。

9時52分、いよいよ颯田峠越えである。

我々より一足先に、普段着姿の地元の年配の夫婦

とみられる2人が上って行った。

軽い足取りである。

後を追ったが、引き離されるばかりである。

『全然追いつかないよっ』

いつも散歩で歩いているものと思われる。

『けっこう急な坂道だわねぇ』

颯田峠と書かれた柱が立っていたので峠に到着かと思ったら、

峠の頂上はまだ先だった。

右手眼下に東名高速道が見えた。

しかし、富士山は厚い雲に遮られて見えない。残念!

道が平らになったので一息つける。

『やっぱ 平らな所は楽で良いよねっ』

山側の急斜面にはみかんと、

枇杷の木が植えられていた。

田中びわ(後述)という品種だそうだ。

10時19分、墓地から約25分で、峠の休憩所に到着した。

峠の休憩所には幸田文の随筆「崩れ」の中の一節が刻まれている文学碑と、

颯田峠山之神遺跡の碑が建てられていた。

峠からの眺め

晴れていれば、前方の低い山の後方には写真のように

富士山が聳えているはずなのだが・・・

やはり今日は富士山は全く見えない。

『いやぁ 残念だね~っ』

由比宿を目指す。

颯田峠の標柱を通過

国道1号(東海道)と東名高速が交差している。

みかんと枇杷の木に囲まれた急坂の街道を下って行くと、

麓の民家が現れた。

倉沢宿とある。

興津宿と由比宿の間の宿(あいのじゅく)である。

倉沢の一里塚跡

江戸日本橋から40番目の一里塚だ。

間の宿望嶽亭(ぼうがくてい)藤屋

薩埵峠への東口の麓にある望嶽亭藤屋は、

その昔、脇本陣、茶亭として多くの文人墨客で賑わった。

明治元年3月7日、幕臣精鋭隊長山岡鉄舟が官軍に追われた際に、

望嶽亭の蔵屋敷で漁師に変装して階段より脱出したが、

当時最新式仏製十連発のピストルを残して行ったと云われている。

当時と変わらぬ佇まいが、歴史を物語っている。

明治天皇御小休所跡 間の宿脇本陣柏屋

江戸時代から間の宿にあって、柏屋と称して茶店を営んできた。

明治九年及び十一年、明治天皇ご東幸のみぎりは、ご小休所に当てられた。

明治十五、六年頃、静岡県令大迫貞清が療養のため柏屋に逗留された際、

倉沢の気候風土が郷里の九州に似ているところから、

田中びわの種子を取寄せ栽培を奨め、当地に田中びわが普及するところとなった。

(由比町教育委員会)

倉沢宿を進む。

間の宿本陣

ここ西倉沢は、薩埵峠の東坂登り口に当る「間の宿」で、

十軒ばかりの休み茶屋があって、旅人はここでお茶を飲み、

疲れを癒し、駿河湾の風景を賞で旅立っていった。

ここ川島家は、江戸時代慶長から天保年間の凡そ230年間

代々川島官兵衛を名乗り、 間の宿の貫目改所の中心をなし、

大名もここで休憩したので村では本陣と呼ばれ、

西倉沢村名主も務めた旧家である。(由比町教育委員会)

倉沢山宝積寺下を通過

『普通の家より高い所にあるねぇ』

『昔から寺なんかは津波に備えて高い所にあるんじゃないっ』

鞍佐里(くらさり)神社前を通過

「日本武尊が東征の途中、賊の焼き打ちの野火に逢い、

自ら鞍下に居して神明に念ず、その鞍、敵の火矢によって焼け破れ尽くした。

依って鞍去の名あり」と伝えられている。

続けて八坂神社前を通過

八坂神社(右)と中峰神社(左)

二つの神社が隣り合わせで並んでいる珍しい神社である。

倉沢宿の宿場町を進む。

”桜えびかき揚げ”の幟が。

お腹も空いてきたが、由比宿で桜えび丼を食べることにしよう。

それまで我慢だ。

東海道線が見えた。

由比駅はもう直ぐ(1.3Km)だ。

格子窓が美しい家だ。

大沢橋を渡ると、あかりの博物館があった。

日本の古今のあかりに関する展示がされており、

菜種油、蝋燭、石油等のあかりも点灯展示されている、とのこと。

東海道名主の館小池邸

小池家は江戸時代、代々小池文右衛門を襲名して寺尾の名主を務めていた。

名主は年貢の取立・管理、戸籍事務、他村・領主との折衝等、村政全般を扱い、

村役人の中でももっとも重要な役割を担っていた。

この建物は明治時代の建立だが、大戸・くぐり戸、なまこ壁、石垣等に

江戸時代の名主宅の面影を残しており、

平成10年に国の登録有形文化財に登録された。(静岡市)

由比宿を散策する人のために、休憩場所として開放されている。

中を覗いてみよう。

小池邸の内部(1)

小池邸の内部(2)

小池邸の内部(3)

裏庭

『きちんと手入れしてあるねぇ』

庭の一角には水琴窟もある。

柄杓で石に水を流すと、きれいに澄んだ音が聞こえた。

小池邸を後に街道を進むと、道端に時計の付いた掲示板があった。

横には、昭和五年十二月と刻まれていた。

旧街道を進む。

さらに旧街道を進むと、

横断陸橋があった。

横断陸橋で県道396号を渡ると、

間もなく由比駅だ。

由比駅前には、”由比桜えび通り”という名前のアーチが。

日本一桜えびが有名ということなのだろう。

11時41分、今宿と書かれた標柱を通過

由比漁港を目指す。

桜えびとしらすの製造直売の店

食堂ではなさそうで、ここで食べることはできないようだ。

東海道線を潜って由比漁港へ。

『漁港に行けば何かあるんじゃないっ?』という漠然とした期待だが・・・

11時49分、由比漁港に到着した。

港にはたくさんの船が係留されていた。

『これみんな桜えびとしらす漁専用の船なのかねぇ』

『それにしても凄い数だねぇ』

漁港の奥に「浜のかきあげや」という店があった。

桜えび丼などが売られており、たくさんの客が食事中だった。

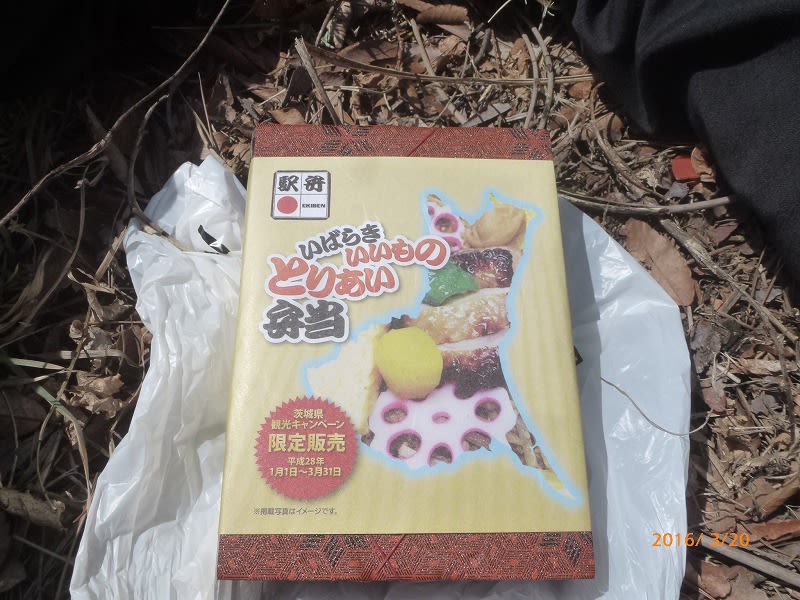

ミニ丼セット

ミニ由比丼、ミニ漁師の沖漬け丼、味噌汁、かきあげが1,000円とある。

我々もここで食事を摂ることにして、ミニ丼セットを注文した。

ミニ丼セット

全員同じメニューを注文し、屋外で食べた。

『いやぁ これは美味しいよ』

ミニ丼だが2つあるのでけっこうボリュームもある。

桜えびとしらすのミニ丼でお腹がいっぱいになった。

パックに入ったかきあげは、持って帰ることにした。

由比に来ることがあれば、またミニ丼セットを注文しよう、と思った。

12時30分、ミニ丼セットに満足して由比漁港を後にした。

漁港近くに桜えびとしらすを売っている店があったので、

中を覗いてみることにした。

IW子さんがしらすを土産に買いたかったようだ。

由比の宿場を進む。

12時42分、豊積神社前を通過

宿場を進む。

せがい造り

軒先を長く出した屋根を支えるために、平軒桁へ腕木を付け足して出桁とし、

棰(たるき)を置いたもの。

民家建築に美観を添えたもので、由比町の町並みに特に多くみられる。

(由比町教育委員会)

下り懸魚(くだりげぎょ)

平軒桁の両端が風雨による腐食を防ぐための装置で、

雲版型の板に若葉、花鳥などを彫り込み装飾も兼ねている。

稲葉家は、この下り懸魚が施されている建物である。

(由比町教育委員会)

由比川橋を渡る。

由比川橋

天保十二年(1841)頃には、由比宿の街並みは東西五町半(約600m)ほどあった。

その宿場の西の木戸がこの辺りにあった、とのこと。

由比宿案内板

清水銀行由比支店

元庚子(かのえね)銀行の本店社屋として建てられ、

後に合併を経て現在に至る。

立面は4本のイオニア式柱頭を持つ柱を立て、古典様式の基本に則っている。

イオニア式とは古代ギリシャ神殿の建築様式の一つで優雅さが特色。

内部は吹き抜けの広い空間を持つ。

小規模ながら洗練された様式を持つ、大正期の地方における銀行建築の好例である。

国の登録有形文化財に指定されている。

(現地説明板)

おもしろ宿場館入口

おもしろ宿場館

宿場町・本陣・由比正雪が楽しくわかる。

おみやげ処「弥次喜多屋」もある、とのこと。

明治の郵便局舎

江戸時代、文書の送達は飛脚便によって行われ、飛脚屋と呼ばれていた。

明治四年、郵便制度の創設により飛脚屋は郵便取扱役所となり、

さらに明治八年郵便局と改称された。

脇本陣温飩屋(うんどんや)

由比宿には脇本陣を交代で務めた家が3軒あり、そのうち江戸時代後期から

幕末にいたるまで務めたのが、この温飩屋である。

由比本陣跡の真向いに正雪紺屋がある。

江戸時代初期から400年続いている染物屋である。

正雪紺屋は慶安事件の由比正雪(1605~51)の生家と云われ、

今でも裏庭の祠には、正雪を祀ったといわれる五輪塔がある、とのこと。

屋内の土間には染物に使われた藍瓶が今でも埋められており、

昔の紺屋の様子を偲ぶことができる。

いろんな染物品が売られていた。

記念に東海道五十三次の全宿場が染められた手拭(450円)を買った

由比本陣前の馬の水呑み場には、たくさんの亀が甲羅干しをしていた。

『いやぁ 凄い数だねぇ』

『人を怖がらないんだねっ』

由比本陣跡へ。

本陣跡には、東海道由比宿交流館があった。

由比宿交流館内部(1)

由比宿交流館内部(2)

由比宿交流館内部(3)

由比宿交流館内部(4)

由比宿のミニチュアが展示されていた。

中央の街道向かい側のやや広い所が由比宿の本陣である。

由比宿交流館で一休みし、

13時25分、再び旧街道を進む。

七里役所

紀州徳川家が、幕府の動向をいち早く知るために、

七里(28Km)ごとの宿場(23箇所)に設置した連絡所で、

業務に従事したお七里衆が配置されていた。

由比宿東枡形跡

当初の由比宿の東木戸で、桝型道路の形状を留めている。

由比一里塚跡

江戸日本橋から39番目の一里塚

13時34分、由比宿の標柱を通過

蒲原駅まで1kmとある。

旧東海道(県道396国)を蒲原宿方面へ。

頭上を東名高速道路が走っている。

旧東海道を進む。

そろそろ蒲原宿に入る頃だ。

13時48分、蒲原駅を通過

イルカスマシ??

気になる名前なので調べたら、イルカの背びれだそうだ。

イルカスマシは蒲原だけの食習慣で、子供のおやつやビールのつまみとして

蒲原の人は昔から食べていた、そうだ。

和歌宮神社前を通過

14時12分、蒲原宿の西木戸に到着

蒲原宿の西の入口には木戸があり、西木戸と呼ばれていた。

蒲原宿の標柱

標柱の指示に従って左に折れて進む。

美しい格子戸の家(増田家)

格子戸は、古くは平安時代に初めて現れた建具で、伝統的な日本建築工法の一つ。

蔀戸(しとみど)のある家(志田家住宅主屋)

志田家は、ヤマロクという屋号で、味噌や醤油の醸造を営む商家だった。

蔀戸とは、日光や風雨などを遮る戸のこと。

上下二枚に分かれていて上半分を長押から吊り、

下半分は懸金で柱に打った寄せに止め、

全部開放する時には、下のものは取り外せる。

昼は上に吊り上げて目隠しに用い、夜は下して戸締りの役を果たした。

旧五十嵐歯科医院

五十嵐準氏が地元蒲原に歯科を開業するにあたり、大正三年(1914)

に建てた病院併用住宅。

町屋を洋風に増改築した偽洋風建築と呼ばれる建物で、外観は洋風、

内観は和風というユニークな建物である。

平成12年に国登録有形文化財に登録されている。(静岡市)

五十嵐歯科医院の内部(1)

階段

五十嵐歯科医院の内部(2)

電話機

五十嵐歯科医院の内部(3)

和風の部屋になっている。

五十嵐歯科医院の内部(4)

欄間

五十嵐歯科医院の内部(5)

襖

五十嵐歯科医院の内部(6)

田中光顕翁像

五十嵐歯科医院の内部(7)

2階に診察室があるのは当時としては珍しい。

高札場跡

高札とは徳川幕府の禁令、定などを記した立札のこと。

辻札ともいわれた。

宿場や村には必ず高札場が設けられ、民衆に法令や定を周知させていた。

また貨客運搬の駅馬や人足の賃金も改定のたびに掲げられた。

御殿道

かつてこの辺りに「蒲原御殿」があり、はじめは武田氏を攻めて帰る

織田信長を慰労する為に徳川家康が建てた小規模な物だったが、

二代将軍秀忠、三代将軍家光が東海道を往来するたびに拡張・整備され、

規模も大きくなったそうだ。

御殿の正確な位置は不明だが、この辺り一帯の相当広い地域を占めていた

と推定されている。

背後の山を「御殿山」、ここから下る道を「御殿道」と呼んでいる。

蒲原宿を進む。

手作りガラスと総欅の家(磯部家)

明治四十二年(1909)に建築された磯部家は、素材の美しさから

近世以降、寺院建築に多く用いられた欅を材とし、柱や梁から

一枚板の戸袋に至る全てが欅造り。

二階の窓ガラスは、波打つような面が美しい手作りのガラスである。

(静岡市)

平岡本陣跡

ここは、蒲原宿の西本陣(平岡本陣)の跡で、

かつてはここより100mほど東に東本陣(多芸本陣)もあった。

当時のままの土蔵や、大名駕籠を降ろしたお駕籠石が残っている。

黒々とした塀が、歴史を感じさせる。

鈴木家は、江戸時代「和泉屋」という上旅籠だった。

天保年間(1830~44年)の建物で、安政の大地震でも倒壊を免れた。

弘化二年(1845)の「蒲原宿商売調帳」に、「和泉屋間口間数六・一」とあり、

現在は鈴木家(左)四・一間、お休み処(右)二間の二軒に仕切られている。

(静岡市)

最後に広重の「蒲原夜之雪」へ。

「夜之雪 蒲原宿」の記念碑

昭和三十五年、「蒲原夜之雪」が国際文通週間の切手になり、

これを記念して、広重がこの絵を描いたと思われる場所にほど近い

この地に記念碑が建てられた。

広重の「蒲原夜之雪」

歌川(安藤)広重の「東海道五十三次」の五十五図のうち、

特に「蒲原夜之雪」は、「庄野の白雨」「亀山の雪晴」とともに

”役物”と称され、なかでも最高傑作と云われている。

(静岡市)

旧街道を新蒲原駅へ。

東海道線の線路を潜って左に折れると、

14時53分、新蒲原駅に到着した。

『いやぁ やっと着いたねぇ』

新蒲原駅のホームで上り電車を待つ。

15時2分、上りの電車が来た。

三島で新幹線こだまに乗り換え、東京へ。

缶ビールが美味かった。

『皆さん 今日は大変お疲れさまでしたぁ』

「旧街道を歩くⅡ」第二回目 東海道(興津宿~蒲原宿)を歩き終えた。

期待していた颯田峠からの富士山は全く観ることが出来なかったが、

由比漁港で食べた桜えび丼、しらす丼には満足している。

由比漁港から新蒲原駅までは食後に歩いたためか、距離が長く感じられた。

新蒲原駅に着いた頃には正直言って疲れた。

万歩計は26,000歩を越えていた。

次回(2018年3月)は、中山道(大宮宿~上尾宿)を予定している。

次回はどのような景色を観ることができるのか、今から楽しみである。

ウマさんの「旧街道(特選)を歩く」目次に戻る。