☆はじめに

最後になってしまったが、奈良県内の古墳群で歴史的に忘れてはならないのが、北部の代表的古墳である、奈良市の佐紀盾列古墳群。

奈良市の和爾地域には、弥生時代の大規模集落が点在し、その基盤を受け継いで、古墳時代の集落が形成されたものと考えられている。

写真は、奈良県の概要地図だが、奈良市は最北端に位置する。

佐紀地区の集落遺跡遺溝からは、埴輪生産をはじめ、山陰系・東海系の外来土器・農具や土木具などの木製品・建築部材・祭祀具・紡績具・石製腕飾りなどが出土し、墳墓造営の生産拠点として機能していた居住地・集落と見られ、奈良盆地北部における政治的拠点の一つと考えられている。

墳墓造営の生産拠点として、佐紀古墳群の形成が端緒をなしたと見られる。

佐紀盾列古墳群は、奈良市曾布に所在する古墳時代前期中葉過ぎから中期にかけて営まれた、ヤマト王権の王墓を多く含む古墳群で、佐紀古墳群とも言う。

佐紀丘陵にある古墳が盾を並べたように続く地というのが名前の由来らしい。

平城京は本古墳群の一部を削って造られているが、当地は平城京誕生以降の奈良時代には高級官僚の住む高級住宅街でもあったと云う。平城京以前にもこの地域には大型古墳を築造する力を持った勢力が存在したと見られる。

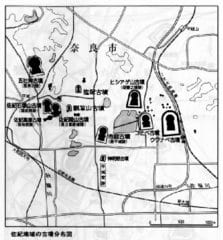

写真は、奈良市佐紀盾列古墳群のマッピング。

平城宮跡の北側一帯の丘陵地に造られた、約50基もの大規模古墳群の総称が佐紀盾列古墳群で、西北の神功皇后陵(五社神古墳)から東の宇和奈辺古墳までをさす。

各古墳の築造年代は異なり、平城宮跡から西の各御陵は4~5世紀の前期古墳。一方、東の古墳群は5~6世紀の中期古墳と考えられている。

しかし謎も多く、市庭古墳(第51代平城天皇陵)のように被葬者(824年に崩御)と古墳の築造年代(5世紀)が大きく不一致だったり、被葬者の伝承が不明だったり、謎を秘めたまま。

佐紀盾列古墳群の中で、古都奈良の西北部の丘陵地には、宇和奈辺古墳・古奈辺古墳・磐之媛命陵の古墳があり、恰好のハイキングコースとなっており、奈良市観光課奨めの「歴史の道」である。

大和にある全長200mをこす前方後円墳19基のうち、7基までが本古墳群に集中し、前期後半には3基、中期には4基みられる。

これら大型古墳群は、初期ヤマト政権の王墓である可能性が高く、大阪府百舌鳥古墳群、古市古墳群とならんで古墳時代中期を代表する古墳群。

奈良盆地の東南部のヤマト政権誕生に関わりのある纏向古墳群や天理市南部から桜井市にかけて初期ヤマト政権の大王墓を含む大和・柳本古墳群が5世紀初頭には衰退し、本古墳群が4世紀後半から5世紀前半に巨大前方後円墳を営むようになった。

しかし、中期末の5世紀後半から末葉になると弱小化してしまった。

西側の古墳群は、大阪平野の古市・百舌鳥古墳群とほぼ同時期であり、大和に起こった勢力が奈良盆地全域から大阪平野へ拡大していったとの説を裏付ける。

最後になってしまったが、奈良県内の古墳群で歴史的に忘れてはならないのが、北部の代表的古墳である、奈良市の佐紀盾列古墳群。

奈良市の和爾地域には、弥生時代の大規模集落が点在し、その基盤を受け継いで、古墳時代の集落が形成されたものと考えられている。

写真は、奈良県の概要地図だが、奈良市は最北端に位置する。

佐紀地区の集落遺跡遺溝からは、埴輪生産をはじめ、山陰系・東海系の外来土器・農具や土木具などの木製品・建築部材・祭祀具・紡績具・石製腕飾りなどが出土し、墳墓造営の生産拠点として機能していた居住地・集落と見られ、奈良盆地北部における政治的拠点の一つと考えられている。

墳墓造営の生産拠点として、佐紀古墳群の形成が端緒をなしたと見られる。

佐紀盾列古墳群は、奈良市曾布に所在する古墳時代前期中葉過ぎから中期にかけて営まれた、ヤマト王権の王墓を多く含む古墳群で、佐紀古墳群とも言う。

佐紀丘陵にある古墳が盾を並べたように続く地というのが名前の由来らしい。

平城京は本古墳群の一部を削って造られているが、当地は平城京誕生以降の奈良時代には高級官僚の住む高級住宅街でもあったと云う。平城京以前にもこの地域には大型古墳を築造する力を持った勢力が存在したと見られる。

写真は、奈良市佐紀盾列古墳群のマッピング。

平城宮跡の北側一帯の丘陵地に造られた、約50基もの大規模古墳群の総称が佐紀盾列古墳群で、西北の神功皇后陵(五社神古墳)から東の宇和奈辺古墳までをさす。

各古墳の築造年代は異なり、平城宮跡から西の各御陵は4~5世紀の前期古墳。一方、東の古墳群は5~6世紀の中期古墳と考えられている。

しかし謎も多く、市庭古墳(第51代平城天皇陵)のように被葬者(824年に崩御)と古墳の築造年代(5世紀)が大きく不一致だったり、被葬者の伝承が不明だったり、謎を秘めたまま。

佐紀盾列古墳群の中で、古都奈良の西北部の丘陵地には、宇和奈辺古墳・古奈辺古墳・磐之媛命陵の古墳があり、恰好のハイキングコースとなっており、奈良市観光課奨めの「歴史の道」である。

大和にある全長200mをこす前方後円墳19基のうち、7基までが本古墳群に集中し、前期後半には3基、中期には4基みられる。

これら大型古墳群は、初期ヤマト政権の王墓である可能性が高く、大阪府百舌鳥古墳群、古市古墳群とならんで古墳時代中期を代表する古墳群。

奈良盆地の東南部のヤマト政権誕生に関わりのある纏向古墳群や天理市南部から桜井市にかけて初期ヤマト政権の大王墓を含む大和・柳本古墳群が5世紀初頭には衰退し、本古墳群が4世紀後半から5世紀前半に巨大前方後円墳を営むようになった。

しかし、中期末の5世紀後半から末葉になると弱小化してしまった。

西側の古墳群は、大阪平野の古市・百舌鳥古墳群とほぼ同時期であり、大和に起こった勢力が奈良盆地全域から大阪平野へ拡大していったとの説を裏付ける。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます