蛇塚古墳は、古墳時代後期の6世紀末から7世紀頃築造された、京都府下最大の横穴式石室を持つ古墳。もともとは、全長約75mを測る前方後円墳で、昭和52年に国の史跡に指定された。

写真は、後円部玄室墳丘しか残っていない、住宅地真中の蛇塚古墳。

写真のイラスト通り、もともとは全長75mほどもあった前方後円墳。

しかし早くから墳丘封土が失われ、後円部中央で、巨石を積んだ横穴式石室だけが露出しているが、周囲の輪郭をたどると、現在でも前方後円墳の形をとどめている。

これらの巨石は堆積岩で、保津川から運んだと推定されている。

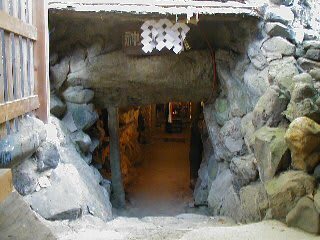

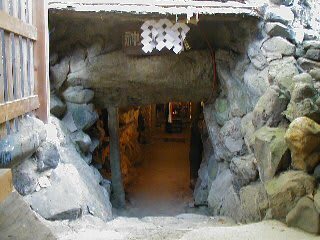

写真は上から、石室入口の石碑及び石室内部。

石室全長約17.8m・玄室長約6.8m・玄室幅約3.9m・玄室床面積約26㎡で、特に棺を安置する玄室は、奈良県の石舞台古墳よりも大きく、また床面積では、三重県高倉山、岡山県こうもり塚、石舞台古墳につぐ全国第4位の規模を誇っていると云う。

現在は崩落の危険があるため、写真のように、石室内部は鉄枠で補強されており、又石室の周囲はフェンスで囲われて施錠され、普段は出入りできないようになっている。

ここ太秦を含む嵯峨野一帯は、高度な土木技術・農業技術・機織技術などを持っていた、渡来系の秦一族により開発されたものと考えられており、京都盆地でも有数の古墳分布地区。

蛇塚古墳は、その規模や墳丘の形態などから見て、秦系・首長クラスの墓と考えられている。

なお、蛇塚という名前は、石室内に蛇が生息していたことから付けられた呼び名らしい。

嵯峨野・太秦古墳群の多くが半壊、全壊しまった。

写真は、住宅密集地の住宅が覗く、本古墳の巨大な石積み及び広隆寺。

住宅開発優先に負けた現実社会現象。経済効率優先の社会では、開発工事中の遺跡発見を迷惑がる人たちも多く、遺跡が多いことで、京都の経済的発展が遅れているという意見を述べる人さえいるのが現実。

本古墳は、京都最古の広隆寺を建立した“秦河勝”の墓との説もある。

と云うことで、生活圏が郊外へ広がるにつれ、古墳や史跡がどんどん侵食されていく。開発業者にとっては、掘り起こせば何かが出てくる京都は厄介な土地だとも言われているが??????

写真は、後円部玄室墳丘しか残っていない、住宅地真中の蛇塚古墳。

写真のイラスト通り、もともとは全長75mほどもあった前方後円墳。

しかし早くから墳丘封土が失われ、後円部中央で、巨石を積んだ横穴式石室だけが露出しているが、周囲の輪郭をたどると、現在でも前方後円墳の形をとどめている。

これらの巨石は堆積岩で、保津川から運んだと推定されている。

写真は上から、石室入口の石碑及び石室内部。

石室全長約17.8m・玄室長約6.8m・玄室幅約3.9m・玄室床面積約26㎡で、特に棺を安置する玄室は、奈良県の石舞台古墳よりも大きく、また床面積では、三重県高倉山、岡山県こうもり塚、石舞台古墳につぐ全国第4位の規模を誇っていると云う。

現在は崩落の危険があるため、写真のように、石室内部は鉄枠で補強されており、又石室の周囲はフェンスで囲われて施錠され、普段は出入りできないようになっている。

ここ太秦を含む嵯峨野一帯は、高度な土木技術・農業技術・機織技術などを持っていた、渡来系の秦一族により開発されたものと考えられており、京都盆地でも有数の古墳分布地区。

蛇塚古墳は、その規模や墳丘の形態などから見て、秦系・首長クラスの墓と考えられている。

なお、蛇塚という名前は、石室内に蛇が生息していたことから付けられた呼び名らしい。

嵯峨野・太秦古墳群の多くが半壊、全壊しまった。

写真は、住宅密集地の住宅が覗く、本古墳の巨大な石積み及び広隆寺。

住宅開発優先に負けた現実社会現象。経済効率優先の社会では、開発工事中の遺跡発見を迷惑がる人たちも多く、遺跡が多いことで、京都の経済的発展が遅れているという意見を述べる人さえいるのが現実。

本古墳は、京都最古の広隆寺を建立した“秦河勝”の墓との説もある。

と云うことで、生活圏が郊外へ広がるにつれ、古墳や史跡がどんどん侵食されていく。開発業者にとっては、掘り起こせば何かが出てくる京都は厄介な土地だとも言われているが??????

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます