14世紀中頃になると、それまで各々のグスクを拠点とした多くの按司によって支配されていた沖縄本島は、北山・中山・南山の三つの小国家に集約されていった。

これら三山の按司は、中国・明の皇帝から各々“王”の称号を与えられたが、絶対的な権力を持つ存在ではなかったらしい。

そのため三山とも、各々勢力城内での対立が絶えなかった。叉三山の王たちは、互いに勢力争いを行いながら、農業生産力を高めることや海外貿易に力を注いだ。

写真は、14・15世紀進貢貿易が始まった頃の進貢船。

特に“進貢貿易”を進めることによって、中国より経済的な利益を得るだけでなく、新しい文物・技術も取り入れ、国王としての権威付けを行うと共に、勢力拡大に努めようとの意図があった。

当時はアジア有数の大国である明朝との関係を築き、貿易を行うために、アジアの多くの国々が中国と朝貢関係を結ぼうとしていた。

こうして明朝の使者が琉球に派遣され、三山が其々入貢を始めたことで、明朝の対琉球“朝貢体制”が敷かれ、進貢貿易・海外貿易によって勢力を充実させる中で、琉球の群雄割拠時代が続いた。

琉球王国の人々は、毎年旧暦の10月(新暦では11月)以降、台風シーズンが過ぎ去ったあと、新北風(ミーニシ)が吹きはじめる頃に進貢船をしたてて中国・東南アジアなどへと船出した。

進貢船は中国へ貢ぎ物を運んだり、アジア各国のめずらしい品物を積み込んで航海したために宝船とも呼ばれていた。

進貢船は那覇港から慶良間諸島を経由して、久米島へと船を進めた。

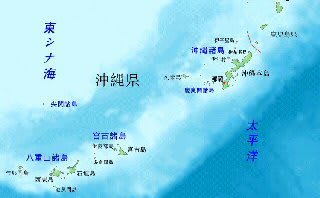

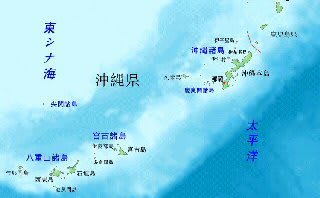

写真は、沖縄県の広域地図及び中国福建省の福州。

当時那覇から中国へ直接向かわず、何故わざわざ久米島を経由したのか?

実は那覇から直接中国へ向かうと、途中で黒潮の流れにつかまり、進貢船は行き先の分からない漂流船となってしまう恐れが大きかったらしい。14~19世紀の王朝時代、漂流船の件数が100件以上にものぼり、ときには朝鮮半島の済州島や、四国沖、更には千葉県から宮城県の沖合まで、黒潮の本流や支流の流れに沿って流されてしまった、という事例が残されている。

久米島へ渡った進貢船が“風待ち”をしたのは、強い“ミーニシ”をとらえて、久米島の目の前を走る黒潮を、風の力でいっきに乗りきるため。

南へ吹き下ろすミーニシを利用して黒潮を乗りきった進貢船は、台湾から近い福建省の福州へと向かったと云う。

琉球へ帰るときは、翌年、本格的な夏に入る前に、南から北へ吹き上げる季節風と、黒潮の流れにのって進貢船を走らせたらしい。

エンジンのない時代、潮と風を読む知識を蓄え、自然の力を最大限に活用してアジアを駆け巡っていた先人の知恵には頭が下がる。

これら三山の按司は、中国・明の皇帝から各々“王”の称号を与えられたが、絶対的な権力を持つ存在ではなかったらしい。

そのため三山とも、各々勢力城内での対立が絶えなかった。叉三山の王たちは、互いに勢力争いを行いながら、農業生産力を高めることや海外貿易に力を注いだ。

写真は、14・15世紀進貢貿易が始まった頃の進貢船。

特に“進貢貿易”を進めることによって、中国より経済的な利益を得るだけでなく、新しい文物・技術も取り入れ、国王としての権威付けを行うと共に、勢力拡大に努めようとの意図があった。

当時はアジア有数の大国である明朝との関係を築き、貿易を行うために、アジアの多くの国々が中国と朝貢関係を結ぼうとしていた。

こうして明朝の使者が琉球に派遣され、三山が其々入貢を始めたことで、明朝の対琉球“朝貢体制”が敷かれ、進貢貿易・海外貿易によって勢力を充実させる中で、琉球の群雄割拠時代が続いた。

琉球王国の人々は、毎年旧暦の10月(新暦では11月)以降、台風シーズンが過ぎ去ったあと、新北風(ミーニシ)が吹きはじめる頃に進貢船をしたてて中国・東南アジアなどへと船出した。

進貢船は中国へ貢ぎ物を運んだり、アジア各国のめずらしい品物を積み込んで航海したために宝船とも呼ばれていた。

進貢船は那覇港から慶良間諸島を経由して、久米島へと船を進めた。

写真は、沖縄県の広域地図及び中国福建省の福州。

当時那覇から中国へ直接向かわず、何故わざわざ久米島を経由したのか?

実は那覇から直接中国へ向かうと、途中で黒潮の流れにつかまり、進貢船は行き先の分からない漂流船となってしまう恐れが大きかったらしい。14~19世紀の王朝時代、漂流船の件数が100件以上にものぼり、ときには朝鮮半島の済州島や、四国沖、更には千葉県から宮城県の沖合まで、黒潮の本流や支流の流れに沿って流されてしまった、という事例が残されている。

久米島へ渡った進貢船が“風待ち”をしたのは、強い“ミーニシ”をとらえて、久米島の目の前を走る黒潮を、風の力でいっきに乗りきるため。

南へ吹き下ろすミーニシを利用して黒潮を乗りきった進貢船は、台湾から近い福建省の福州へと向かったと云う。

琉球へ帰るときは、翌年、本格的な夏に入る前に、南から北へ吹き上げる季節風と、黒潮の流れにのって進貢船を走らせたらしい。

エンジンのない時代、潮と風を読む知識を蓄え、自然の力を最大限に活用してアジアを駆け巡っていた先人の知恵には頭が下がる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます