冠山登山でもその前の野道山・三ツヶ峰登山でも見かけた花です。群生していますが花が小さいのであまり目立ちません。はじめはニョイスミレかと思いましたが、もう終わっているはずなので、近づいてよく見ると明らかに違います。小さいがキキョウの花に似ているなと思いました。写真を撮って調べるとタニギキョウと分かりました。小さな花でUPで撮るのが難しいですが、なかなか綺麗な花です。

朝の散歩でカラスウリの花を見つけました。大きな白い花なので遠くからよく目立ちます。近くから見ると花弁の先端が細い糸状になり、たくさん分かれています。特徴ある花なのですぐに覚えられますが、秋に実がつくまでカラスウリかキカラスウリか区別ができません。赤い実が成ればカラスウリ、黄色い実が成ればキカラスウリです。

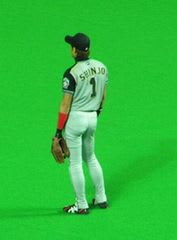

昨日はコミスポくすのき野球観戦ツアーに家族4人で参加してきました。福岡ドームであったソフトバンクホークス対日本ハムファイターズ戦です。コミスポでは毎年1回、野球観戦ツアーを実施しています。今回で5回目だそうです。私たちは初めての参加でしたが、世話人の方々が車中でお話やクイズ、ビンゴゲームなどといろいろと企画され楽しい時間が過ごせました。世話人の皆様、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。試合は、松中、城島、ズレータのホームランが飛び出し、ホークスがめでたく勝つことができました。新庄のホームランも見ることができました。また、来年も参加したいと思いました。写真は、外野を守っている新庄です。

朝の散歩の途中に撮りました。田植えが終わったこの時期にはいろいろな種類のサギがやってきます。今日はコサギとゴイサギがいましたが、カメラを向けてピントを合わしているうちにゴイサギは逃げてしまいました。コサギだけは撮ることができました。デジタルズームを使うので手ぶれと画質が落ちるのとであまりよい写真ではありません。

マタタビはツル植物の仲間です。名前は、疲れた時に甘い果実を食べると「再び旅ができる」という意味があるそうです。花の咲く時期(6月~7月)になると先端部分の葉に白色くなったものが混ざるので遠くからでもすぐに見つけることができます。白い葉はやがて葉緑素が形成されて次第に緑色に変わっていくみたいです。山よりも谷に多いそうです。

「ネコにマタタビ」という言葉がありますが、実際に見たことはありませんでした。今回の冠山登山でE氏に教えてもらいました。花のにおいを嗅ぎましたが、何ともいえないようなにおいでした。花の咲く時期は葉の表面が白くなるので見つけやすいですね。タムリンのホームページ更新しました。

ショウキランはギンリョウソウと同じ葉緑素をもたない腐生植物です。茎は直立して、葉は退化し、茎頂に数個の花をまばらにつけ咲き、長柄があり、唇弁は袋状で中央に黄色い毛状突起があります。冠山~松の木峠の尾根道で一株だけ見つけました。山口県では絶滅危惧種Ⅰaに属し、錦町でしか確認されていません。

ギンリョウソウには葉緑素がありません。だから、腐食した植物の残骸から栄養をとります。でも、れっきとした種子植物です。こんな植物を腐生植物といいます。腐葉土から芽を出します。今回の冠山登山でよく見かけました。でも、珍しい植物ではありません。近くの里山にも生えているはずです。銀竜草とは、見たままの命名ですね。

冠山への尾根道で見つけたトケンランです。山口県では絶滅危惧種Ⅰaに入っています。地味な花ですが、今回は何カ所も見つけることができました。説明には「 和名の由来: トケン(杜鵑)とはホトトギスのことで、花についている斑点がこの鳥の胸の斑点に似ているところから。生育地・特徴等:山地の森林に生える多年草。長楕円形の葉を2枚つける。花は茎の上部にまばらに数個~12個つき、斜上して半開する。唇弁は白く、萼片は黄褐色で、紫色の斑点がある。」とありました。

サラサドウダンは「花径1~1.5cm、高さ4~5m、樹皮は滑らかで灰色。枝は輪生し斜上か上に横に広がる。葉は互生し長さ3~7cm、枝先に輪性状に集まる。花は初夏新しい枝先に垂れ下がる。色の濃淡の差が多い。果穂は下がるが果実は上を向く。和名は花冠に更紗染めの模様があることからつけられた。」と説明されています。冠山頂上付近にたくさん咲いていました。赤い縁取りとすじの入った鐘状の花は涼しそうで可憐です。

今日は冠山にオオヤマレンゲとサラサドウダンを見に行きました。行く途中マタタビの写真を撮ろうとしてびっくり、デジカメにメモリーカードが入っていませんでした。せっかくバッテリーを充電していたのに残念でなりません。同行のE氏の写真をもらうことにしましたが、月曜日までは手に入らないのでUPすることができません。しかし、収穫はたくさんありました。オオヤマレンゲやサラサドウダンの他に、ショウキラン、トケンラン、コケイラン、ギンリョウソウ、コアジサイ等々。写真はオオヤマレンゲです。

ニガナ、ハナニガナ、シロバナニガナ、野道山で見かけたニガナの仲間です。シロバナニガナと同じような花で花びらが約25枚あるものをタカサゴソウといいます。山口県のレッドデータに入っています。秋吉台には咲いていると聞きました。写真はシロバナニガナです。

3度目の挑戦でやっとムラサキを見つけることができました。一株見つけるまでは時間がかかりましたが、それ以降はあれよあれよと見つけることができました。来年からまた、訪れる楽しみが増えました。秋吉台は植物観察の宝庫ですね!!

今日は、午後から休みをもらって秋吉台にムラサキを探しに行きました。大体の位置を教えてもらっていたので、今回はスムーズに見つけることができました。随分背が高くなっていました。6株ほど見つけることができました。写真をたくさん撮りました。また、ラン科かユリ科の見たことのない植物を見つけたので写真を撮り、インターネットで名前を調べました。カキランという植物でした。「オレンジ色の花を柿に見立ててカキランの名前が付いた。また、蕾が鈴に似ているのでスズランとも呼ばれる。山野の湿ったところに生える多年草。高さは30~70cm。茎の中部以上に5~10個の葉が互生し上部のものほど小さくなる。」と説明がありました。

野道山~三ツヶ峰登山の尾根道でよく見かけた花がヤマボウシです。大きな花が葉の上にたくさんつきます。白色と少しピンクがかったものがありました。アメリカハナミズキ(別名;アメリカヤマボウシ)は4月から5月で花は終わりますが、ヤマボウシは約一月遅れの6月に花が咲きます。よく似ていますが花の咲く時期で区別できます。