2018年10月27日 石川県加賀市大聖寺にある「石川県九谷美術館」へ行ってきました。

石川県加賀市大聖寺にある「石川県九谷美術館」へ行ってきました。

ここは、九谷焼発祥の地・大聖寺に2001年に開館した九谷焼専門の美術館で

九谷焼の銘品が常設展示されています。夫と2人だけのために、館内ガイドさんが

ついてくださり、約40~50分とても丁寧に展示物の説明をしてくださいました。

美術館正門 JR北陸線「大聖寺」駅下車 歩いて10分ぐらい

「古九谷の杜」という公園の中を通り抜けると、おしゃれでセンス抜群の美術館が表れます。

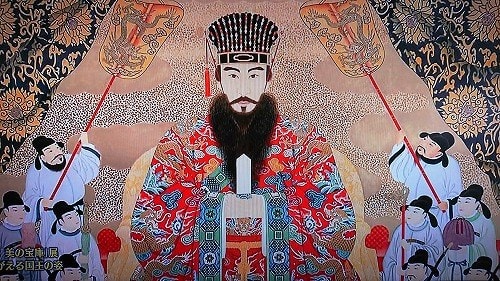

江戸時代初め、大聖寺藩の山奥(九谷)に良質の陶石が発見されたこと。藩士を有田に

派遣して技術を習得させたこと。加賀藩三代藩主・前田利常の三男前田利治が文化・産業が

栄えるもとを築いたから・・・なんだそうです。

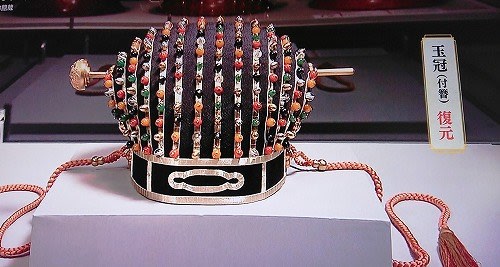

展示品は、「青手」「色絵(五彩手・緑・黄・紫・青・赤)」「赤絵(金襴手)という3つの絵付け

スタイルごとに展示室を設けた部屋割りになっていて、見やすく、納得しやすいです。

企画展 「東北・北海道に渡った九谷焼」 玄関横のホールで

殿さまより裕福とささやかれた豪商・本間家が所蔵している

北前船華やかなりしころ、九谷焼も北へ運ばれて、銘品が所蔵されている。

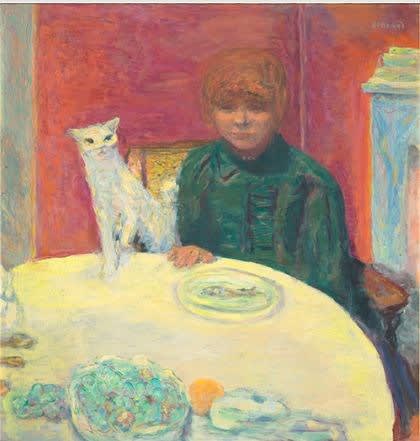

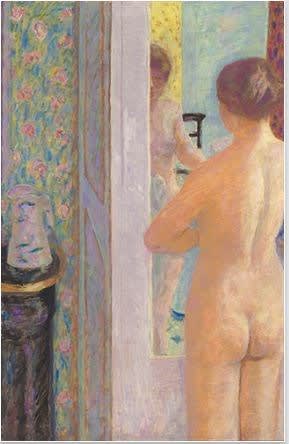

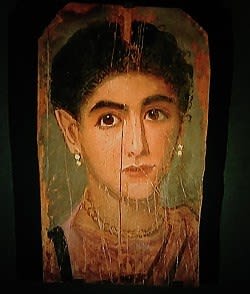

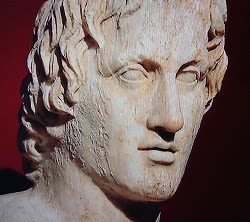

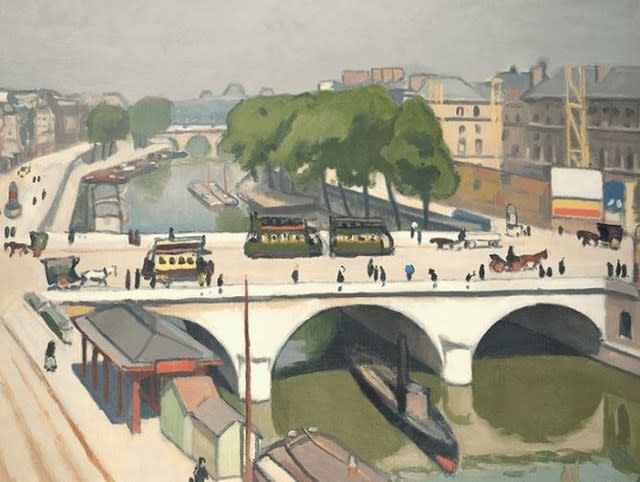

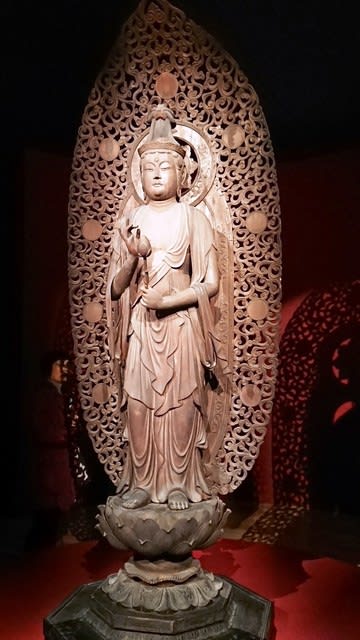

写真は、NHK日曜美術館で偶然、タイミングよく放映されたものです

正門まえの紅葉も色づいています

前日には、小松へ行って「宮本三郎美術館」の後、「小松市立錦釜展示館」をたづねました。

ここは、三代・徳田八十吉さんの生家で、初代から三代までが九谷上絵付けをした陶房跡です。

初代から四代にわたる徳田八十吉の作品を鑑賞できました。

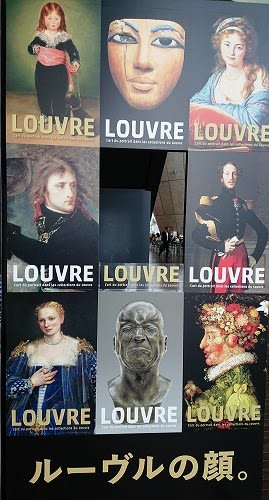

国立新美術館入口

国立新美術館入口