4月28日(日)の掃苔記に「公益財団法人「日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団」(ホスピス財団)は5月12日、一般向けシンポジウムを昭和女子大(東京都世田谷区)で開催する。毎日新聞社との共催で、タイトルは「『自分らしい死』とは ~リアルな『最後のプロセス』を学ぶ~」

「終活ブーム」とやらで、自分の葬儀や墓について考えている人は多い。ただ、自分の命がどう終わるのかをイメージできる人は少ない。がんかもしれないし、ほかの病気かもしれない。あるいは老衰で。病院なのか、自宅なのか。そもそも意識はどの時期まであるのだろう。

家族に囲まれ、手をやさしく握られて――。そんなみとりはまれなのだという。近親者の話ではない。ほかならぬ「自分の最期」がどんなプロセスを経て訪れるのかを学んでおきたいと、主催者の会議で話し合った。そうすることで「自分らしく生きる」ことが実践できる、と。

死を迎える日まで患者が心豊かに生きていけるように支えるのが「ホスピス」。その考え方が日本にもたらされて半世紀たつ。同財団はこれまで、専門職のための調査・研究、技術的支援をしてきた。今回が初めての一般向けのシンポジウムとなる。」とあり、気持ちが動いた。後日、広告欄にも掲載があった。

コロナ禍の中で、オンラインでのイベントが急速に増えたが、苦手意識もあり避けてきた。広告の一番下に「※毎日新聞をご購読いただいている方は、『宅配購読者無料プラン』にご登録いただければ、無料でオンライン視聴できます。ご登録に追加料金は一切かかりません」とあるのを見つけた。すでに『宅配購読者無料プラン』に登録していたので申し込むことにした。小さな一歩を踏み出すチャンスは逃してはいけない。

コロナ禍の中で、オンラインでのイベントが急速に増えたが、苦手意識もあり避けてきた。広告の一番下に「※毎日新聞をご購読いただいている方は、『宅配購読者無料プラン』にご登録いただければ、無料でオンライン視聴できます。ご登録に追加料金は一切かかりません」とあるのを見つけた。すでに『宅配購読者無料プラン』に登録していたので申し込むことにした。小さな一歩を踏み出すチャンスは逃してはいけない。

14時少し前に、うまくつながった時にはホッと」した。

司会は掃苔記でお馴染みの滝野隆浩さん。

国立がん研究センター東病院精神腫瘍科長の小川朝生さんが、

同研究センターが実施した大規模な「がん患者遺族調査」をもとに、人生の最終段階のプロセスについて解説。

最終段階では”せん妄”によって意思疎通が困難になる。事前の話し合い「人生会議」が大切さだとの話を聞きながら、父の最後の3ヶ月のことをふと思い起こした。

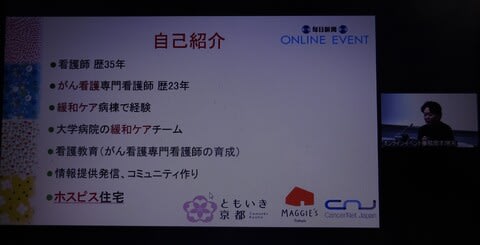

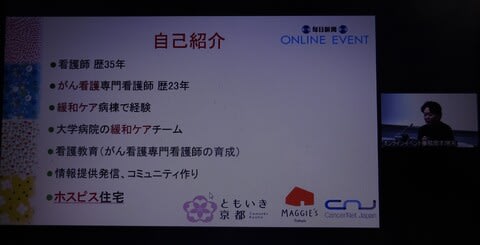

「ファミリー・ホスピス」副社長の梅田恵さんは、患者や家族と直接向き合ってきた看護師の立場からの話。

介護サービスに関する情報を事前によく知っておくこと、自分の思いを伝えることの大切さがわかった。

死生学を専門とするシニア生活文化研究所代表理事の小谷みどりさんは「日本人の死生観」にふれ、「生きる」と「死」の境目の定義の難しさ、自分らしく生きることとは?を考えさせられた。

なかなか刺激的な2時間であった。ひと味違う日曜日の午後を過ごした。

なかなか刺激的な2時間であった。ひと味違う日曜日の午後を過ごした。

「終活ブーム」とやらで、自分の葬儀や墓について考えている人は多い。ただ、自分の命がどう終わるのかをイメージできる人は少ない。がんかもしれないし、ほかの病気かもしれない。あるいは老衰で。病院なのか、自宅なのか。そもそも意識はどの時期まであるのだろう。

家族に囲まれ、手をやさしく握られて――。そんなみとりはまれなのだという。近親者の話ではない。ほかならぬ「自分の最期」がどんなプロセスを経て訪れるのかを学んでおきたいと、主催者の会議で話し合った。そうすることで「自分らしく生きる」ことが実践できる、と。

死を迎える日まで患者が心豊かに生きていけるように支えるのが「ホスピス」。その考え方が日本にもたらされて半世紀たつ。同財団はこれまで、専門職のための調査・研究、技術的支援をしてきた。今回が初めての一般向けのシンポジウムとなる。」とあり、気持ちが動いた。後日、広告欄にも掲載があった。

コロナ禍の中で、オンラインでのイベントが急速に増えたが、苦手意識もあり避けてきた。広告の一番下に「※毎日新聞をご購読いただいている方は、『宅配購読者無料プラン』にご登録いただければ、無料でオンライン視聴できます。ご登録に追加料金は一切かかりません」とあるのを見つけた。すでに『宅配購読者無料プラン』に登録していたので申し込むことにした。小さな一歩を踏み出すチャンスは逃してはいけない。

コロナ禍の中で、オンラインでのイベントが急速に増えたが、苦手意識もあり避けてきた。広告の一番下に「※毎日新聞をご購読いただいている方は、『宅配購読者無料プラン』にご登録いただければ、無料でオンライン視聴できます。ご登録に追加料金は一切かかりません」とあるのを見つけた。すでに『宅配購読者無料プラン』に登録していたので申し込むことにした。小さな一歩を踏み出すチャンスは逃してはいけない。14時少し前に、うまくつながった時にはホッと」した。

司会は掃苔記でお馴染みの滝野隆浩さん。

国立がん研究センター東病院精神腫瘍科長の小川朝生さんが、

同研究センターが実施した大規模な「がん患者遺族調査」をもとに、人生の最終段階のプロセスについて解説。

最終段階では”せん妄”によって意思疎通が困難になる。事前の話し合い「人生会議」が大切さだとの話を聞きながら、父の最後の3ヶ月のことをふと思い起こした。

「ファミリー・ホスピス」副社長の梅田恵さんは、患者や家族と直接向き合ってきた看護師の立場からの話。

介護サービスに関する情報を事前によく知っておくこと、自分の思いを伝えることの大切さがわかった。

死生学を専門とするシニア生活文化研究所代表理事の小谷みどりさんは「日本人の死生観」にふれ、「生きる」と「死」の境目の定義の難しさ、自分らしく生きることとは?を考えさせられた。

なかなか刺激的な2時間であった。ひと味違う日曜日の午後を過ごした。

なかなか刺激的な2時間であった。ひと味違う日曜日の午後を過ごした。