この著者、岡本裕一朗の書を読むのはこれで二冊目である。前回のそれは、『いま世界の哲学者が考えていること』で、ポストモダン思想以降の哲学の問題というのはなにかということを、いま流行りのガブリエル・マルクスなどを紹介しながら展開するものだった。

そのなかで、私がある意味、衝撃的に受け止めたのは人類そのものが終焉を迎えているのではないかということだった。

それらのうちには、BT=バイオテクノロジーによる生物としての「人」そのものの変革管理があったが、同時に、デジタル技術の最先端としての人工頭脳=AI の進化による人智そのものの凌駕とそれによる人間への支配の可能性であった。

こうしたAI による人類の追い越しと人類への管理はシンギュラリティ(=特異点)といわれ、早ければ2045年には起きるとされている。

その折、人間はAI の目指すところ(それ自身が何かはわからない)に有用な部分と、無用な部分(無用者階級)とに分断されるとする。

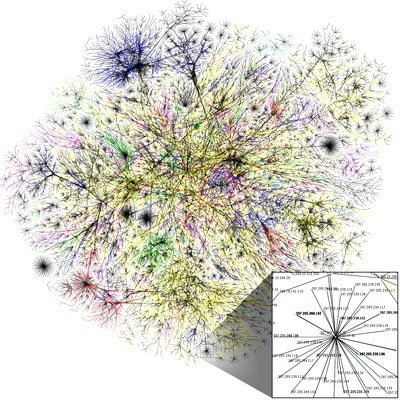

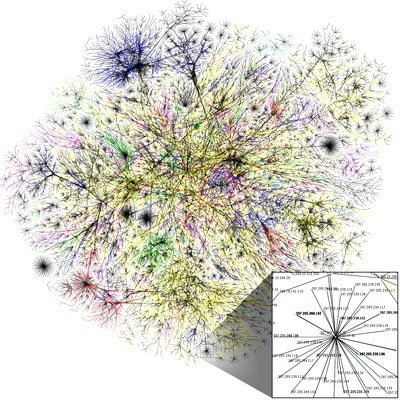

このSFのような推測はまんざら根拠がないわけではない。私たちはすでにして意識するとしないとに関わらず、デジタル監視社会に属しているのであって、これは視られるのみではなく、その監視の結果、それによりセレクトされた情報が与えられ、私たちの欲望そのものがコントロールされるに至っている。

たとえば、何かを検索すると、それに即した情報や商品などがどんどん紹介される仕組みはすでにして日常のものである。

私が今回読んだのは、彼の次なる書、『哲学と人類』なのだが、この書が、『哲学と人間』ではなく「人類」であるところにこの書のコンセプトがある。

というのは、この書が、人間が哲学をはじめた文字言語以降の、いわゆる「哲学史」を問題にしているのではなく、人類発生以来の「メディア」の変遷に注目しながら「人類」の行方を考察しているからである。

メディアというのはいわゆる「媒体」であり、「伝達手段」である。したがって、かつては、そうした手段はともかく、それによって伝えられるものこそが重要だと考えられていた。

それを覆したのがハーバート・マーシャル・マクルーハンであった。彼の思想を簡潔に表す言葉、それは「メディアはメッセージである」である。

彼は、メディア=媒体は、手段にとどまらず、それ自体が人間にとって有意味な何者かであると主張したのであった。

音声言語の時代、文字の時代、印刷技術によるその大衆化の時代、写真、録音、その集大成の映画などによる感覚的対象の再現の時代(ベンヤミンの『複製技術時代の芸術』。ベンヤミンは実はマクルーハンに先立ってメディアのもつ「手段」にとどまらない役割を論じていた)、そして、テレビによる映像氾濫の時代、これが二〇世紀前半までのメディアの歴史であった。

それぞれのメディアは、単に伝達手段の進化にとどまらず、それ固有の歴史的現象を生み出した。

文字は思想や芸術作品、歴史的事実の後世への伝達を可能にし、印刷術は情報の大衆化、とりわけ西欧では聖書の普及による宗教革命の推進を実現した。

その他のメディアの出現もそれ固有の状況を生み出してきた。例えば写真や録音、ラジオといったメディアは、文字に還元されていた情報をダイレクトに感覚に訴えて伝えることになったし、映画やテレビの動画は、状況の映像と同時に時間的経由をも共有させることとなった。

これにより促進されたのは、大衆社会そのものである。

それにも増して革命的なのは、20世紀後半に端を発するデジタル技術であった。あらゆる情報の0・1という数字への還元は、途方も無い情報の量とあらゆる分野を埋め尽くし、計算は愚か、それ自体の自己言及化的進化により、いまや人工頭脳=AI を産み出すに至った。

これが、2045年頃に想定されるシンギュラリティにより、人智を上回り、人類を支配下に置くか、あるいは人のありようを劇的に変えるであろうと考えられていることは初めの方で観たとおりだ。

この書は、それらが具体的に述べられているのだが、その時代、時代のメディアのあり方と、哲学そのものの相互関係が主要な哲学的動向、キーとなる哲学者やその思想とともに述べられている。

そこには、とても面白い考察もある。

周知のように、ソクラテスは自分の書というものは残さなかった。文字として固定化されることによる知の形骸化、それによって失われるものを恐れたからだといわれている。だから、ソクラテスの思想というものは、今日、その弟子のプラトンの書によって間接的に知られるのみである。

要するに、文字による知を否定したソクラテスの知を、プラトンは文字で表すのだからそれ自身が矛盾を孕んでいるが、ダイレクトな音声メディアが文字メディアへと変遷するその時点の推移をも反映している。

加えて面白いのは、そうした時期にあって、ソクラテスは「書かなかった」のではなく「書けなかった」、すなわち文字を使えなかったのではないかという推察も成り立つということだ。

その他、主要な哲学者をメディアとの関連で論じていて面白い。

この書が、「哲学」と「人間」ではなく、『哲学と人類』であることがおわかりいただけたであろうか。

そして、そこには、「人類の終焉」というか、少なくとも人類はここ数千年の歴史とは異なる段階を迎えようとしている近未来が見通せるのである。

若い人たちはその辺のところを真剣に考えなければならないだろうと思うのだが、一方、80歳過ぎた私は、その頃にはとっくにオサラバしているのだが、生来のおせっかい癖で、「さあ、若い人たちよ、いったいどうするんだい?」と尋ねてみたいのだ。

この書は、あまり哲学の素養がなくとも読めるのではないだろうか。

そのなかで、私がある意味、衝撃的に受け止めたのは人類そのものが終焉を迎えているのではないかということだった。

それらのうちには、BT=バイオテクノロジーによる生物としての「人」そのものの変革管理があったが、同時に、デジタル技術の最先端としての人工頭脳=AI の進化による人智そのものの凌駕とそれによる人間への支配の可能性であった。

こうしたAI による人類の追い越しと人類への管理はシンギュラリティ(=特異点)といわれ、早ければ2045年には起きるとされている。

その折、人間はAI の目指すところ(それ自身が何かはわからない)に有用な部分と、無用な部分(無用者階級)とに分断されるとする。

このSFのような推測はまんざら根拠がないわけではない。私たちはすでにして意識するとしないとに関わらず、デジタル監視社会に属しているのであって、これは視られるのみではなく、その監視の結果、それによりセレクトされた情報が与えられ、私たちの欲望そのものがコントロールされるに至っている。

たとえば、何かを検索すると、それに即した情報や商品などがどんどん紹介される仕組みはすでにして日常のものである。

私が今回読んだのは、彼の次なる書、『哲学と人類』なのだが、この書が、『哲学と人間』ではなく「人類」であるところにこの書のコンセプトがある。

というのは、この書が、人間が哲学をはじめた文字言語以降の、いわゆる「哲学史」を問題にしているのではなく、人類発生以来の「メディア」の変遷に注目しながら「人類」の行方を考察しているからである。

メディアというのはいわゆる「媒体」であり、「伝達手段」である。したがって、かつては、そうした手段はともかく、それによって伝えられるものこそが重要だと考えられていた。

それを覆したのがハーバート・マーシャル・マクルーハンであった。彼の思想を簡潔に表す言葉、それは「メディアはメッセージである」である。

彼は、メディア=媒体は、手段にとどまらず、それ自体が人間にとって有意味な何者かであると主張したのであった。

音声言語の時代、文字の時代、印刷技術によるその大衆化の時代、写真、録音、その集大成の映画などによる感覚的対象の再現の時代(ベンヤミンの『複製技術時代の芸術』。ベンヤミンは実はマクルーハンに先立ってメディアのもつ「手段」にとどまらない役割を論じていた)、そして、テレビによる映像氾濫の時代、これが二〇世紀前半までのメディアの歴史であった。

それぞれのメディアは、単に伝達手段の進化にとどまらず、それ固有の歴史的現象を生み出した。

文字は思想や芸術作品、歴史的事実の後世への伝達を可能にし、印刷術は情報の大衆化、とりわけ西欧では聖書の普及による宗教革命の推進を実現した。

その他のメディアの出現もそれ固有の状況を生み出してきた。例えば写真や録音、ラジオといったメディアは、文字に還元されていた情報をダイレクトに感覚に訴えて伝えることになったし、映画やテレビの動画は、状況の映像と同時に時間的経由をも共有させることとなった。

これにより促進されたのは、大衆社会そのものである。

それにも増して革命的なのは、20世紀後半に端を発するデジタル技術であった。あらゆる情報の0・1という数字への還元は、途方も無い情報の量とあらゆる分野を埋め尽くし、計算は愚か、それ自体の自己言及化的進化により、いまや人工頭脳=AI を産み出すに至った。

これが、2045年頃に想定されるシンギュラリティにより、人智を上回り、人類を支配下に置くか、あるいは人のありようを劇的に変えるであろうと考えられていることは初めの方で観たとおりだ。

この書は、それらが具体的に述べられているのだが、その時代、時代のメディアのあり方と、哲学そのものの相互関係が主要な哲学的動向、キーとなる哲学者やその思想とともに述べられている。

そこには、とても面白い考察もある。

周知のように、ソクラテスは自分の書というものは残さなかった。文字として固定化されることによる知の形骸化、それによって失われるものを恐れたからだといわれている。だから、ソクラテスの思想というものは、今日、その弟子のプラトンの書によって間接的に知られるのみである。

要するに、文字による知を否定したソクラテスの知を、プラトンは文字で表すのだからそれ自身が矛盾を孕んでいるが、ダイレクトな音声メディアが文字メディアへと変遷するその時点の推移をも反映している。

加えて面白いのは、そうした時期にあって、ソクラテスは「書かなかった」のではなく「書けなかった」、すなわち文字を使えなかったのではないかという推察も成り立つということだ。

その他、主要な哲学者をメディアとの関連で論じていて面白い。

この書が、「哲学」と「人間」ではなく、『哲学と人類』であることがおわかりいただけたであろうか。

そして、そこには、「人類の終焉」というか、少なくとも人類はここ数千年の歴史とは異なる段階を迎えようとしている近未来が見通せるのである。

若い人たちはその辺のところを真剣に考えなければならないだろうと思うのだが、一方、80歳過ぎた私は、その頃にはとっくにオサラバしているのだが、生来のおせっかい癖で、「さあ、若い人たちよ、いったいどうするんだい?」と尋ねてみたいのだ。

この書は、あまり哲学の素養がなくとも読めるのではないだろうか。