*写真は本文と関係ありません。名古屋初冬の模様。

安倍さんという親切な人がいて、低所得の年金受給者に対し、1人あたり3万円の給付金を配るという方針らしい。その詳細は分からないが、私などもその対象になる可能性はある。

この方針は、「新3本の矢」のひとつ、「名目GDP(国内総生産)600兆円」の実現のために実施される緊急経済対策の一環とかいうもので、ようするに、「金をやるからどんどん使いなさい」ということらしい。

そうしたいわゆるバラマキが所定の効果をもたらすかどうかはともかく、私としてはそんなにいうならもらってやってもという気もする。

しかしである、そのお金はどこから出るのだろうか。

安倍さん個人ではないし、そのお仲間の自民党や公明党からでもない。政府が出すわけだ。ということはようするに、私たちが払った税金からの支出ということだ。

ところでこのバラマキ、もう一つの批判にもさらされている。

それは、来年の参議院議員選挙を睨んで、安倍さんたちが、先ごろの安保法案でいささか無理をして一部の国民から顰蹙をかっているのを和らげようとする策ではないかということである。もしこの批判が当たっているとしたら、税金を使って選挙のための買収工作をしていることになる。

選挙の裏で金が動くことは常識中の常識だが、それをするなら税金を使ってではなく自分たちの資金でやってほしい。私のところへ税金からではなく、ある程度まとまったお金を持って来る候補者や政党がいたら、決して告発したりすることはなく歓迎してあげよう。ただし、そこへ一票を投じるかどうかはまた別の問題だ。

もう一つ、この3万円のバラマキは、安倍さんたちがいうところの「一億総活躍」に繋がるというのだが、そこんところがよくわからない。

私なんか、3万円をもらったらすぐ使い果たしてしまうだろうが、それがなぜ「活躍」になるのだろうか。

消費というのは私たちの生命維持の過程において必要不可欠ではあるが、それ自身は「活躍」といわれるようなどんな創造性も持たず、ただ、生産と消費という無機的な過程の一要素として組み込まれるに過ぎない。

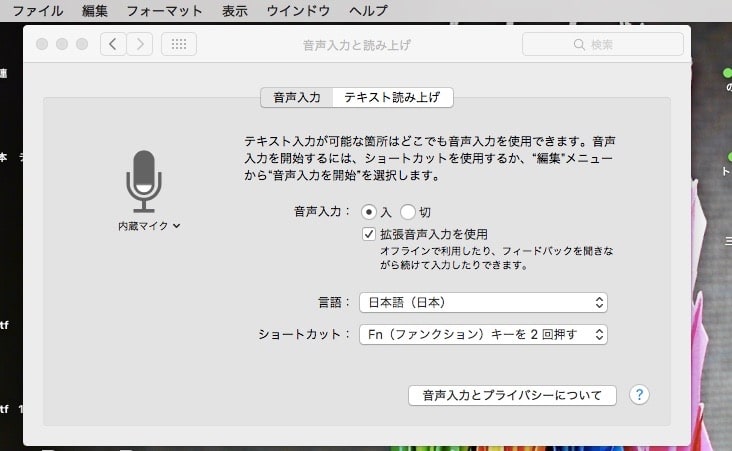

この名古屋駅前のランドマーク、近々、どこかへ移転されるらしい

これからしても、安倍さんたちの「総活躍」のイメージは、私たち一人ひとりがその個性を持って立ち現れることではなくて、ただ、生産ー消費の単調な過程でのモノ言わぬ消費者として機能しなさいということなのだということがわかる。

極論すれば、一億が一糸乱れず、この生産ー消費の循環過程に従属しなさいということなのだ。

ようするに「一億総活躍」は、私たちの個性や単独性を重視するというよりは、その真逆の、経済過程のひとつのコマとして機能しなさいというメッセージが込められているように思うのだ。

なんやかやいってきたが、くれるという3万円を突き返すつもりはない。ありがたく頂戴する。

ただ一つ、提言がある。安倍さんたちがそうして国民にお金をばらまくことがこの社会の活性化に繋がると本当に考えているなら、ベーシック・インカムについて真剣に検討してみてはどうだろうか。

まあ、これはないものねだりだとは思うが、究極のバラマキはベーシック・インカムであり、それは現状の格差社会の解消にも繋がるものだ。

もちろん、ベーシック・インカムが万能薬だと主張するつもりはない。しかし、もっとも考えうる次世代の分配様式の可能性として、真剣に検討すべきだろう。

ベーシック・インカムについての概略は以下。来年からオランダで地域限定で実験的な措置が始まるようだ。

https://www.google.co.jp/webhp?hl=ja#hl=ja&q=%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%A0

次回は、やはり安倍さんの提言に触発されて「一億◯◯◯」について考えてみたい。

安倍さんという親切な人がいて、低所得の年金受給者に対し、1人あたり3万円の給付金を配るという方針らしい。その詳細は分からないが、私などもその対象になる可能性はある。

この方針は、「新3本の矢」のひとつ、「名目GDP(国内総生産)600兆円」の実現のために実施される緊急経済対策の一環とかいうもので、ようするに、「金をやるからどんどん使いなさい」ということらしい。

そうしたいわゆるバラマキが所定の効果をもたらすかどうかはともかく、私としてはそんなにいうならもらってやってもという気もする。

しかしである、そのお金はどこから出るのだろうか。

安倍さん個人ではないし、そのお仲間の自民党や公明党からでもない。政府が出すわけだ。ということはようするに、私たちが払った税金からの支出ということだ。

ところでこのバラマキ、もう一つの批判にもさらされている。

それは、来年の参議院議員選挙を睨んで、安倍さんたちが、先ごろの安保法案でいささか無理をして一部の国民から顰蹙をかっているのを和らげようとする策ではないかということである。もしこの批判が当たっているとしたら、税金を使って選挙のための買収工作をしていることになる。

選挙の裏で金が動くことは常識中の常識だが、それをするなら税金を使ってではなく自分たちの資金でやってほしい。私のところへ税金からではなく、ある程度まとまったお金を持って来る候補者や政党がいたら、決して告発したりすることはなく歓迎してあげよう。ただし、そこへ一票を投じるかどうかはまた別の問題だ。

もう一つ、この3万円のバラマキは、安倍さんたちがいうところの「一億総活躍」に繋がるというのだが、そこんところがよくわからない。

私なんか、3万円をもらったらすぐ使い果たしてしまうだろうが、それがなぜ「活躍」になるのだろうか。

消費というのは私たちの生命維持の過程において必要不可欠ではあるが、それ自身は「活躍」といわれるようなどんな創造性も持たず、ただ、生産と消費という無機的な過程の一要素として組み込まれるに過ぎない。

この名古屋駅前のランドマーク、近々、どこかへ移転されるらしい

これからしても、安倍さんたちの「総活躍」のイメージは、私たち一人ひとりがその個性を持って立ち現れることではなくて、ただ、生産ー消費の単調な過程でのモノ言わぬ消費者として機能しなさいということなのだということがわかる。

極論すれば、一億が一糸乱れず、この生産ー消費の循環過程に従属しなさいということなのだ。

ようするに「一億総活躍」は、私たちの個性や単独性を重視するというよりは、その真逆の、経済過程のひとつのコマとして機能しなさいというメッセージが込められているように思うのだ。

なんやかやいってきたが、くれるという3万円を突き返すつもりはない。ありがたく頂戴する。

ただ一つ、提言がある。安倍さんたちがそうして国民にお金をばらまくことがこの社会の活性化に繋がると本当に考えているなら、ベーシック・インカムについて真剣に検討してみてはどうだろうか。

まあ、これはないものねだりだとは思うが、究極のバラマキはベーシック・インカムであり、それは現状の格差社会の解消にも繋がるものだ。

もちろん、ベーシック・インカムが万能薬だと主張するつもりはない。しかし、もっとも考えうる次世代の分配様式の可能性として、真剣に検討すべきだろう。

ベーシック・インカムについての概略は以下。来年からオランダで地域限定で実験的な措置が始まるようだ。

https://www.google.co.jp/webhp?hl=ja#hl=ja&q=%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%A0

次回は、やはり安倍さんの提言に触発されて「一億◯◯◯」について考えてみたい。