このブログの更新も1月10日以来ということだからずいぶんサボったものである。

これは用心すべきだろう。私の歳になると一體週間もご無沙汰するとあいつもとうとうくたばったのかということになりかねないからだ。

今回、長い空白ができてしまったのは、所属している同人誌 の締め切りとその校正、さらにはそれと並行して、ちょっといたずらごとのようなことをしていたからである。いずれにしてもかつてはそうしたようなこともしながらも、まぁまぁこまめにブログを更新できたのだから、その点では年齢による私自身の能力の劣化といわれても 致し方あるまい。

ただし、この間何もしてこなかったわけではない。それなりに書も読んだし勉強会などの集まりにも参加した。とりわけこの勉強会では、 フェミニズムの最近の動向とりわけ雑誌「情況」昨秋号が特集したトランスジェンダー問題などに関して、私の理解の範囲が狭いこと 思い知らされ、付け焼き刃で勉強などもしていた。

今も、キャスリン・ストックの『マテリアルガール』を読み問題の整理をしつつある。

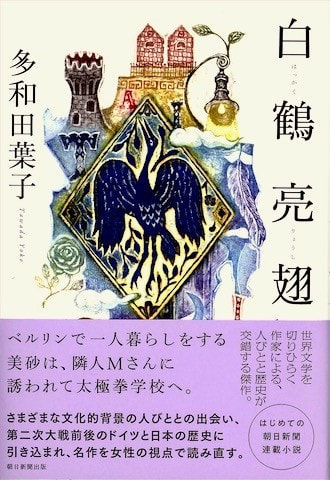

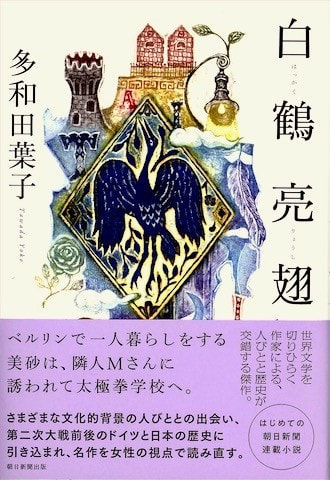

その前には久々に 多和田葉子の小説『白鶴亮翅(はっかくりょうし)』を読んだ。ひところ、多和田葉子のの追っかけのようにして読み続けた時期があったが、今回は久々である。

なぜこの人に興味を持ったかと言うと彼女自身が 言語に対してとても自覚的というかそれに関するある立場をもっていて、それを小説の中でも実験的に用いたりしていたからである。で、それが小説としてどうなんだろうかということについては、 いささか見当違いかもしれないが以前にこのブログに載せたことがあるのでそれを参照されたい。

https://blog.goo.ne.jp/rokumonsendesu/d/20210310

あ、そうそう、今回のものは、現今の国際環境に根ざしていて、具体性があったと思う。ドイツの変遷の歴史の中で、東プロイセンやプロシアの話がでてきて、その話はドイツは無論、昨年夏、私自身がドイツとともに出かけたポーランドとも関連するので、もう少し掘り下げてほしかった。

なお、この小説は、上記の問題と並行して、ヨガ教室で展開される技の進行、そしてそこに集う多民族の人たちのありようが柱となっている。タイトルの『白鶴亮翅』もヨガの技のひとつで、小説のラスト近く、意外な活躍を見せる。

今年に入って、名古屋へは2回出かけた。一度は今池方面でこれはなじみの場所であるからほとんど問題なかったのだが、久々に行った名古屋駅の西側はなんだか凄いことになっていた。通行止めがいっぱいあって本来通行できた道路も柵で遮られるなど、行く先へたどり着くための道そのものがいたるところで寸断されそのうちに自分がどちらを向いて歩いているのか方向性すらわからなくなってくる。

なんでそんなことになっているかと言いうと、いつ開通するかもわからないリニア新幹線の駅のための工事なのである。駅の桜口通り近辺にも多少の工事の現場があるが駅西も まぁそのくらいかなと思っていたらとんでもない話で、その何倍もの面積が閉ざされている。

どうせ私が生きてるうちには乗ることができない、あるいは乗ることができてもあまり乗る気がしないリニア新幹線のために私の当面の通行はかくも無惨に妨げられているということが腹立たしい。

まぁそれはそれとして、勉強会の帰りに二次会で初めてインド料理店に入った。勉強会にはイスラム系の人が2人いていわゆるハラルフードの店ということでここになったようだ。 田舎料理と和食しか知らない私にとってははじめての体験であった。あのでかい雑巾のようなナンというものをスパイスに浸して食べるというのは初めてのことであった。

イスラム系の首都はともかく、私のような新校舎 夕食にはアルコールを伴う悪癖があってしかしその店には当然のこととしてアルコールは置いてない。インド人らしい店主は「アルコールは隣のコンビニで自由に買ってきて持ち込んでも結構です」ということなの 私もその言葉に甘えてなんとインド料理に日本酒を持ち込むという奇天烈な関係が成立した。

ところでその店はとても親切で、そうした持ち込みを許すばかりか、持ち込んだ酒のために十分に冷やしたグラスを提供してくれるのである。いずれにしても食事そのものそしてその食べ方を含め、はじめての体験なのでとても面白かったやはり長生きはしたほうがいいのかもしれない。

この文章はあちこち変なのは口述で記入をしそれを手直ししたためである。まぁそのせいばかりではなく、文章を構成する私自身の論理的な能力の欠如は口述筆記にも出てしまっているというのが実情であろう。

久々のブログであまり写真はない。書籍以外の写真は岐阜から名古屋に出かけた際に気まぐれ撮ったものである。

今日はこんなところでお茶を濁してしまうがいつもこのブログを覗いてくれる方にはご無沙汰をお詫びし、今後は短いものでももう少しこまめに載せることをお約束いたします。ゴメンナサイ。