恥ずかしながらこの歳まで能狂言をちゃんと鑑賞したことがない。したがって、それらについて知るところも少ない。

それがこの度、ちょっと変則的ではあったが、それらの片鱗に触れることができた。

岐阜にサラマンカホールという主としてクラシック演奏用のホールがある。キャパシティは700人程度だが、音響がとてもいいと演奏者にも好評を得ている。

私はサラマンカメイトといって、そのホールの会員になっている。

昨秋、このホールが、4回の公演を通しで申し込むと同じS席で20%オフぐらいの格安のチケットを売り出したのでそれを購入した。

その組み合わせはバラエティに富んでいて、第一回は4台のピアノによる「ピアノパーティ」、第三回は藤村実穂子のメゾソプラノリサイタル、そして第四回が大阪フィルの岐阜公演といった具合だ。

で、その第二回だが、それが今回の「サラマンカ能」であった。

先にちょっと変則的と述べたがそれは能舞台の仕様についてである。

普通能舞台は、四本の柱に囲まれた六メートル四方の本舞台、そして本舞台と楽屋(鏡の間)をやや斜めにつなぐ橋掛り(歌舞伎の花道に似ている)とでなってるのだが、今回は柱も舞台も改めて設置せず、舞台上に照明で六メートル四方の本舞台、それに続く橋掛かりを浮かび上がらせる仕掛けで、したがって本格的な能舞台に比べ、開放感がある空間での演技となった。

さらにいちばん大きな違いは芝居のホリゾントとともいうべき舞台背後の鏡板に、普通は老松の絵が描かれているのだが、今回その役割を果たしたのは舞台後方に設置されているパイプオルガンであった。

後述するように、このパイプオルガンは老松の代わり以上の役割を果たすこととなる。

さて、肝心のプログラムだが、最初に極めて実験的な演目が登場した。それは、創作能舞「サラマンカ SALAMANCA」と題されたこのホールのための本邦初演のもので、なんと、パイプオルガンの演奏と能舞いのコラボであった。

能舞は辰巳満次郎、そしてオルガン演奏はあのバッハ・コレギウム・ジャパンの鈴木優人。

曲目は、バッハやメシアンの宗教曲をアレンジしたものだが、その荘厳な響きと、能舞独特の腰をどっしり落とした舞いとが東西の文化をまたいだ幽玄な世界を繰り広げる。

ついで、仕舞「江口」キリ で、これは能面や能装束も付けず、袴姿で地唄のコーラスのみをバックに舞うもので、とても地味なのだが能のエッセンスともいうべきものだという。(江口の君 玉井博祜)

前半最後は狂言で「仏師」。

仏像を求めるため田舎から来た男を騙し、自らを仏師だと偽り、仏像のふりをする「すっぱ(詐欺師)」との掛け合いのドラマ。

すっぱを野村又三郎、田舎者を野村信朗。そのやり取りや掛け合いの間合いが面白い。そのやり取りのテンポが次第に早くなり終曲を迎えるという構成も見事な喜劇。

休憩を挟んでメインのプログラム、「能 船弁慶」。(静御前&平知盛= 辰巳満次郎 武蔵坊弁慶=福王和幸 源義経=片桐遼 船頭=野村又三郎 etc)

もちろん名前はしっているし部分的にその映像を観たこともある。ただ、こうして落ち着いて通しで見るのははじめtだ。音曲も入り、これまで第一部で観てきたものの集大成といった感じだ。

ストーリーの前半は、頼朝に忌避された義経がその追っ手を逃れるのに、静御前を同伴しないことを決意しその別れの場面である。泣き別れであるが、それを隠して宴の宴となり、静御前の舞いをもってして前半のピークとなる。

<photo src="v2:2277824491:l">

<photo src="v2:2277824491:l">

後半は、船で逃れる義経一行を、義経に滅ぼされた平家の猛将・平知盛の怨霊が襲いかかる場面となる。太刀を抜いて応戦する義経、これを護る弁慶、その息が合った対応で知盛の亡霊はついに退けられるという活劇である。

このクライマックスは、目も耳も存分に楽しめる。音曲は太鼓も混じえてここぞとばかりに演じられるし、様式美に満ちているとはいえ、その立ち回りはじゅうぶんに迫力がある。

当初、前半のプログラムにある舞いなどで、そのスローテンポにいささかの違和感を感じながら観ていたのであるが、ここに至って、やはり決してテンポが早くない活劇場面が、次第にとても迫力があるように感じられるのは、かえってそれが様式化された動きの交換によるものではと改めて思う。

以上が私の能狂言の初体験であるが、それを熟知していらっしゃる方からすれば何を今更寝ぼけたことをということになるだろう。

しかし、私にしてみればこの齢にして未知の領域と出会えるということは、自分の生の幅が広がったかのようにうれしいことなのである。何も伝統芸能の権威にすがろうというのではない。ただただ、このような表現形式を生み出した人間の文化の多様性と恣意性に触れた思いがしてそれが嬉しいのだ。

文化に必然性などはない。さまざまな時代、さまざまな場所でさまざまなものが生じる。そしてさまざまなものが歴史のうちに消え、あるものたちが残る。だからそれらに触れ合うということは、それを生み出した壮大なバックグラウンド、それらが生き残った反面、跡形もなく消えていった幾多のものたち、その生成と消滅のドラマの場そのものに触れるということだ。

かくして私は、人間たちが生み出した壮大なドラマの一端に万感の思いでしがみつきながら余命を送るのである。

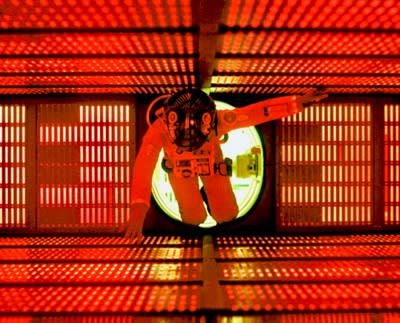

*能の装束は、当日、サラマンカホールのロビーで展示されていたもの。

それがこの度、ちょっと変則的ではあったが、それらの片鱗に触れることができた。

岐阜にサラマンカホールという主としてクラシック演奏用のホールがある。キャパシティは700人程度だが、音響がとてもいいと演奏者にも好評を得ている。

私はサラマンカメイトといって、そのホールの会員になっている。

昨秋、このホールが、4回の公演を通しで申し込むと同じS席で20%オフぐらいの格安のチケットを売り出したのでそれを購入した。

その組み合わせはバラエティに富んでいて、第一回は4台のピアノによる「ピアノパーティ」、第三回は藤村実穂子のメゾソプラノリサイタル、そして第四回が大阪フィルの岐阜公演といった具合だ。

で、その第二回だが、それが今回の「サラマンカ能」であった。

先にちょっと変則的と述べたがそれは能舞台の仕様についてである。

普通能舞台は、四本の柱に囲まれた六メートル四方の本舞台、そして本舞台と楽屋(鏡の間)をやや斜めにつなぐ橋掛り(歌舞伎の花道に似ている)とでなってるのだが、今回は柱も舞台も改めて設置せず、舞台上に照明で六メートル四方の本舞台、それに続く橋掛かりを浮かび上がらせる仕掛けで、したがって本格的な能舞台に比べ、開放感がある空間での演技となった。

さらにいちばん大きな違いは芝居のホリゾントとともいうべき舞台背後の鏡板に、普通は老松の絵が描かれているのだが、今回その役割を果たしたのは舞台後方に設置されているパイプオルガンであった。

後述するように、このパイプオルガンは老松の代わり以上の役割を果たすこととなる。

さて、肝心のプログラムだが、最初に極めて実験的な演目が登場した。それは、創作能舞「サラマンカ SALAMANCA」と題されたこのホールのための本邦初演のもので、なんと、パイプオルガンの演奏と能舞いのコラボであった。

能舞は辰巳満次郎、そしてオルガン演奏はあのバッハ・コレギウム・ジャパンの鈴木優人。

曲目は、バッハやメシアンの宗教曲をアレンジしたものだが、その荘厳な響きと、能舞独特の腰をどっしり落とした舞いとが東西の文化をまたいだ幽玄な世界を繰り広げる。

ついで、仕舞「江口」キリ で、これは能面や能装束も付けず、袴姿で地唄のコーラスのみをバックに舞うもので、とても地味なのだが能のエッセンスともいうべきものだという。(江口の君 玉井博祜)

前半最後は狂言で「仏師」。

仏像を求めるため田舎から来た男を騙し、自らを仏師だと偽り、仏像のふりをする「すっぱ(詐欺師)」との掛け合いのドラマ。

すっぱを野村又三郎、田舎者を野村信朗。そのやり取りや掛け合いの間合いが面白い。そのやり取りのテンポが次第に早くなり終曲を迎えるという構成も見事な喜劇。

休憩を挟んでメインのプログラム、「能 船弁慶」。(静御前&平知盛= 辰巳満次郎 武蔵坊弁慶=福王和幸 源義経=片桐遼 船頭=野村又三郎 etc)

もちろん名前はしっているし部分的にその映像を観たこともある。ただ、こうして落ち着いて通しで見るのははじめtだ。音曲も入り、これまで第一部で観てきたものの集大成といった感じだ。

ストーリーの前半は、頼朝に忌避された義経がその追っ手を逃れるのに、静御前を同伴しないことを決意しその別れの場面である。泣き別れであるが、それを隠して宴の宴となり、静御前の舞いをもってして前半のピークとなる。

<photo src="v2:2277824491:l">

<photo src="v2:2277824491:l">後半は、船で逃れる義経一行を、義経に滅ぼされた平家の猛将・平知盛の怨霊が襲いかかる場面となる。太刀を抜いて応戦する義経、これを護る弁慶、その息が合った対応で知盛の亡霊はついに退けられるという活劇である。

このクライマックスは、目も耳も存分に楽しめる。音曲は太鼓も混じえてここぞとばかりに演じられるし、様式美に満ちているとはいえ、その立ち回りはじゅうぶんに迫力がある。

当初、前半のプログラムにある舞いなどで、そのスローテンポにいささかの違和感を感じながら観ていたのであるが、ここに至って、やはり決してテンポが早くない活劇場面が、次第にとても迫力があるように感じられるのは、かえってそれが様式化された動きの交換によるものではと改めて思う。

以上が私の能狂言の初体験であるが、それを熟知していらっしゃる方からすれば何を今更寝ぼけたことをということになるだろう。

しかし、私にしてみればこの齢にして未知の領域と出会えるということは、自分の生の幅が広がったかのようにうれしいことなのである。何も伝統芸能の権威にすがろうというのではない。ただただ、このような表現形式を生み出した人間の文化の多様性と恣意性に触れた思いがしてそれが嬉しいのだ。

文化に必然性などはない。さまざまな時代、さまざまな場所でさまざまなものが生じる。そしてさまざまなものが歴史のうちに消え、あるものたちが残る。だからそれらに触れ合うということは、それを生み出した壮大なバックグラウンド、それらが生き残った反面、跡形もなく消えていった幾多のものたち、その生成と消滅のドラマの場そのものに触れるということだ。

かくして私は、人間たちが生み出した壮大なドラマの一端に万感の思いでしがみつきながら余命を送るのである。

*能の装束は、当日、サラマンカホールのロビーで展示されていたもの。