衆議院選挙はいよいよ明日が投票日です。

衆議院選挙は「政権選択選挙」と言われており、今後4年間の日本の舵取りをどの政党に委ねるのか、とても重要な選挙となります。

明日の選挙で選ばれた議員と党による政権は長ければ4年続くことになりますが、この4年間には難題がたくさんあります。

NHKの世論調査によると、投票先を選ぶ際に最も重視することを6つの政策課題を挙げて尋ねたところ、

「経済政策」が19%、「社会保障」が29%、「外交・安全保障」が15%、「財政再建」が10%、「憲法改正」が11%、「原子力政策」が7%でした。

そこで、上位3項目について問題点を簡記します。

「経済面」

まず経済面では、デフレからの脱却がまだ道半ばです。

20日の日経平均株価の終値は2万1457円64銭で、14日連続の値上がりとなり、高度成長期の1960年(昭和35年)12月21日から1月11日以来、56年9カ月ぶりで歴代最長記録に並びました。

終値も約21年ぶりの高値水準となっていますが、これは衆議院選挙で与党が優勢との見方から大規模な金融緩和などの経済政策「アベノミクス」が継続するとの期待感からと、企業業績が好調な事もその背景にあるようです。

株価は半年先の景気を先取りすると言われています。株価面からは景気の回復は実現しているように見えます。

しかしながら、その恩恵は一部の大企業や高所得者の人たちが受けているだけであり、大部分の一般市民はその実感に乏しいものとなっています。

経済は拡大し雇用も格段によくなったと言う与党に対し、野党は実質賃金は下がり、経済格差が広がったと批判しています。

アベノミクスによって日本経済を成長軌道に乗せ、全国津々浦々にまで景気回復をもたらすことができるのか正念場を迎えます。

「社会保障と財政」

約800万人と言われる団塊の世代が75歳以上の超高齢化社会に突入する「2025年問題」は目前となっています。

超高齢化が更に進むこれからの年金や医療、介護を賄う社会保障費の財源として消費税の引き上げから逃げることはできません。

しかしながら、与党以外の政党は消費税を凍結とか引き下げなど、国民受けすることを公約としていますが、社会保障の財源はどのうようにするのでしょうか。

福祉が充実しているといわれるヨーロッパ諸国は20%前後からそれ以上の消費税を導入している国が殆どです。

高福祉を求めながら高負担を容認しないとなれば、その財源をどこに求めるのでしょうか?

難しい状況が続きそうです。

「安全保障」

北朝鮮が日本の上空を通過する弾道ミサイルの発射を繰り返し、6回目の核実験を強行しました。

戦後、日本の平和と安全がここまで脅かされて迎える衆議院選は今回が初めてです。

4年のうちに朝鮮半島有事が起こる可能性も否定できません。

2020年には東京オリンピックが開催され、海外からも多くの人がやってくるだけに万全のテロ対策が必要になります。

それでも安保法制やテロ等準備罪は不要と言うのでしょうか?

危機に直面して慌てて法整備しても間に合いません。

江戸中期の学者、荻生徂徠は8代将軍徳川吉宗に献策した「政談」の中で、「七年の病に三年のもぐさ」という孟子の言葉を引き、飢饉(ききん)に備える為政者の心得を説いています。

『薬草のもぐさは長く乾燥させたものほど良いとされるが、大病には早くから準備をしておくべきで、良いもぐさを急に求めても間に合わない。危機に備え、事前に準備することが大切である。』と言うものです。

良いもぐさを求めるには早くから準備が必要です。平和と安全を守るためでも、早くからの準備が必要です。

明日の衆議院選挙では、日本の将来を見据え、向こう4年間をどの党に託すか、どの候補者に投票するのか、よ~く見極めて投票したいものです。

問題のある議員を選んだツケは、結局は私たち有権者が払わされることになります。

旅館でも、よその家でも、ご飯のおかわりを勧められることがありますよね。

私たちはつい、それに応じることを図々しいと考えてしまって遠慮してしまうことがあります。

しかし、本当にお腹がいっぱいで満足しているのであれば仕方ありませんが、まだ食べられるのに遠慮してしまうことは、実は、失礼にあたるようです。

今日はご飯をおかわりする時のマナーについて調べました。

日本料理では、基本的にご飯のおかわりは自由です。好きなだけ食べられます。

ただし、おかわりをするとき、守りたいマナーがあります。

それは、茶碗の底に一口分だけ残した状態で、おかわりをお願いすることです。これが正式な和食のマナーです。

ご飯を少し残すのは、和食作法では「つなぎ」の意味があり、「まだ食事は終わっていない」という意味が込められているのだそうです。

人によっては「おかわりをください」という合図を恥ずかしく思ったり、面倒と思ったりする人もいます。

茶碗の底に一口分のご飯を残している状態は「おかわりをお願いしたい」という合図になるので、自分の意思を伝えることができ、わざわざ話しかける手間もなくなるのです。

ただし、食事を終えたときには、茶碗のご飯をきちんとすべて食べきるようにしてください。

すべて食べきることで「食事が終わりました」という合図になります。

「おかわり積極的にすべき理由」

よその家でおかわり勧められた時は、お腹がいっぱいでなければ遠慮せずにお願いするようにしましょう。

その理由は、おかわりをしないと縁起が悪いという考え方から来ているそうです。

ご飯をおかわりしないということは「一膳めし」といって、通夜の枕飾りの山盛り飯を連想させるもので縁起が悪いのだそうです。

縁起の悪いふるまいは、よその家で行うべきではないということから、よその家でご飯を勧められた場合、おかわりをしなければいけないと言うことのようです。

寧ろ、よその家では遠慮せず、積極的にご飯のおかわりをお願いして2杯目を頂くのが正しい作法のようです。

「正しいおかわりの方法 」

正しい「おかわり」の方法は次の通りとなります。

① 一度、箸を箸置きに置きます

② 一口分のご飯を茶碗の底に残して茶碗を両手で差し出します

③ 他のおかずなどは食べずにご飯を待ちます

④ 「ありがとうございます」とお礼を言って受け取ります

⑤ ご飯を受け取ったらいったんテーブルに置いてからいただくようにします。

ここで注意したいのは、②の茶わんに一口分のご飯を残した状態でおかわりをすることです。

意外に思われるかも知れませんが、これが正式な和食のマナーなのです。

しかし、実際のところでは、この「正しいおかわりの方法」を知っている人は少ないようであり、知らない人が多い場面ではちょっと違和感を抱かれたり、通じない場合もあるかもしれません。

しかし、少なくとも、相手の年齢が高い場合や、改まった席の場合は、正しいマナーでおかわりをしたいものですね。

株式市況が好調のようです。

18日の日経平均株価は、終値が前日比26円93銭高の2万1363円05銭で、12日続伸しました。

12日続伸は2015年5~6月にかけて以来の連続上昇であり、今日19日も上昇が続けば1988年2月以来29年ぶりの長期上昇となって、「バブル期」の記録に迫るようです。

報道では、18日の相場は、東証1部では値下がり銘柄数が全体の6割を超え、これまで堅調だった中小型株が息切れし、個人の利益確定売りに押されているようですが、それでも日経平均が上昇基調をつないだのは、主力銘柄が勢いを保っているのだそうです。

この背景には、海外勢からの買い注文が安定して入っているからのようです。

その多くは日経平均先物などを利用した買いや、大型の好業績銘柄をまとめて買う動きで、日本株相場全体が上昇する恩恵を得ようとする海外勢による「日本買い」が続伸記録の原動力になっているということです。

ところで、株式を売買する所は証券取引所ですが、世界最古の本格的な証券取引所はオランダに設立されたのだそうですね。

世界の金融の中心地、イギリスやアメリカではないようです。

調べてみると、世界最古の本格的な証券取引所は1602年にオランダのアムステルダムに設立されました。

17世紀初頭と言えば日本では1600年の関ヶ原の後、1603年に徳川家康が江戸幕府を開きますが、その頃、オランダは既に金融の先進国だったようです。

背景には、当時、アジアと貿易を行うオランダ東インド会社が世界で初めての株式会社になった事から、株式の取引が活発になり、この事がきっかけで取引所が設立されたのだそうです。

一方、現在、世界3大金融街の一つであるイギリスでは、オランダより170年も遅れて取引所が設立されます。

ロンドン中心部のコーヒーハウスに商人らが集まって取引していたようであり、この店が1773年に会員制の証券取引所になったと言うことです。

後に、このエリアは世界3大金融街の一つ「シティー」に発展したのです。

日本ではさらに100年遅れ、明治になってから設立されます。

1878年に近代化を目指して実業家の渋沢栄一らが尽力し、東京・兜町に東京株式取引所(現・東京証券取引所)を創立しました。

現在、東証の上場企業は3500社を超えていますが、初年度は第一国立銀行(現・みずほ銀行)などわずか4社だったそうです。

最初は株式より、明治維新後に大量発行された公債の取引の方が多かったようです。

株式市場の活況は経済界の活況の証でもあります。

民主党時代には日経平均7000円台の最低を記録しました。

色々な背景があるとは言え、あの時代には戻りたくありませんね。

衆議院選挙の投票日まで今日を含めて5日となりました。

立候補している方や選挙運動を手伝っている方は毎日ご苦労さまです。

今回の選挙では民進党が告示の直前になって解体され、希望の党に入党した人たちや排除された人たちがいます。

排除された人たちの中には新党を立ち上げ、或いは無所属で立候補し、或いは政界から引退した人たちもおられます。

解散風が吹き始めてからは、民進党の前議員や元議員の人たちは民進党からの立候補を前提に配布用の選挙ポスターを作成していたようですが、それが無駄になった人も多いと聞きます。

お気の毒だとは思いますが、政治は議員のためにあるのではなく国民のためにあるのです。

立候補をされている与党、野党の皆さんは、政策論争で支持を得る選挙戦を展開していただき、あと4日間を頑張っていただきたいと思います。

さて、ポスターなどを配る時に使用する「はいふ」と言う漢字には「配布」と「配付」がありますが、この違いをご存知でしょうか?

今日は「配布」と「配付」の違いについて調べました。

いつものように広辞苑を調べると、

・配布・・・広く配り渡すこと。「チラシを配布する」

・配付・・・配り渡すこと。配りつけること。「資料を配付する」

と説明しています。

辞書が示すように、「配布」とは、広く配ること。そして、配付とは、個々に配ることです。

・配布の「布」は大きく広げるイメージです。従って、ビラや印刷物などをたくさんの人に配るときは「配布」を使います。

「配布」の「布」は、「広い範囲に行き渡る」ことを意味する言葉です。

これに「配」をつけた「配布」は、「広く配って行き渡らせる」「あまねく一般に行き渡るように配る」ことを意味します。

・一方、配付とは個々、ひとりひとりに渡すようなイメージです。例えば、テストのときに先生が問題用紙や答案用紙を配る時は「配付」を使います。

配付の「付」という字には「手渡しをする」「そこまで持っていく」という意味があります。「付け届け」などの表現も、その意味合いから来ています。

「配布」と「配付」、その結論は、あるモノを「(不特定の)おおぜいに渡す」場合には「配布」を、「各人に配り渡す」場合は「配付」を使用します。

「布」は広げる、「付」は手渡しをする。と覚えておくと間違わないと思います。

漢字の持つイメージや意味を知っておくと、使い分けに困ったときに思い出すヒントになりそうですね。

広い万博記念公園をくまなく見て回るには、1日では無理かもしれません。

今回はクラス会の翌日の午前中だけが散策の時間にあてられたことから、主だった所を散策し、その一部をご紹介しています。

今日は日本庭園です。

「日本庭園」

この庭園は1970年に開催された日本万国博覧会の際に政府の出展施設として作庭されたものです。

・この建物が日本庭園の入口です。

庭園の敷地は26ha(26万㎡)で、東西1300m、南北200mの細長い地形で西から東に傾斜しています。

この地形を利用して西端に源泉を設け、そこから東に流れる水流を配した「流れ」を主題として構成されています。

庭園のこの地区は日本庭園の成熟期である江戸時代初期の池泉回遊式大庭園に範をとっており、合流した流れは正面の「心字池」に注ぎます。

この雄大な規模の池(11000㎡)の北側は小高い芝山でその緩やかな稜線は左右の林へとのび、この庭園をいっそう雄大で奥行きのあるものとしています。

「クロマツ」

休憩所から眺めたクロマツです。

この名木は福岡県久留米市から移植されました。

この休憩所の階段前からのアングルは、背景の築山と名木の松が大きな額縁に入った名画として鑑賞することができまるそうです。

日本庭園の休憩所を出て、千里庵方面に進むと「枯山水」が造られていました。

この枯山水を横切るように見学路が作られているので、その雄大さ素晴らしさが堪能出来ます。

日本庭園の休憩所方面から太陽の塔(裏側)とお祭り広場跡を見ることができます。

万博記念公園の散策シリーズは今日で終わります。

ご紹介したスポット以外にも、記念公園内には、大阪日本民芸館、国立民族学博物館、夏の花八景など、見どころがいっぱいあるので、時間があればゆっくり楽しめます。

お近くの方は訪れてみては如何でしょうか。

万博記念公園をご紹介しています。

「森の足湯」から5~6分進むと「ソラード(森の空中観察路)」の入口に到達しますが、その手前には石で造られた谷川があります。

ここは自然の谷川を模した造りになっており、谷川のせせらぎが心地よい響きとなって疲れた体を癒してくれます。

「ソラード(森の空中観察路)」

造成から40年以上を経て豊かに成長した森の表情を、平面からだけではなく空中観察路や展望タワーを通して、立体的に空間を活用することにより、森の大きさ、生態などを観察することができます。

森の空中観察路のオラードは、木々を縫うように木製の通路が敷かれています。

その通路の所々に植物や昆虫などの解説板や森の万華鏡、森の集音器、花のトンネルなどが設置されていて、それらを体験できるようになっています。

「遠見の丘」

空高くそびえる四階建ての展望台から眺める万博記念公園の森です。

・ソラード終点にある標高82mの展望タワーからの眺めです。

「花の丘」

春は菜の花とポピーそしてカモミールが、秋にはコスモスが咲き誇り、さまざまな催し物が繰り広げられます。

当日はピンクや白、黄色などのコスモスが5~6分咲きでした。

秋を感じさせる花の丘でした。

「西大路通り」

ソラードを過ぎて、日本庭園に向かう道筋に「西大路通り」と表示されている通りがありました。

通りの両サイドには20~30mの高さのプラタナスの木が立ち並び、まるで断崖の谷底を歩いているような素晴らしい眺めの場所です。

プラタナスは和名では「モミジバ スズカケノキ」と言い、スズカケとは山伏が肩からぶら下げている『鈴掛け』のことで、実の形が似ていることからこの名前が付きました。

秋には紅葉が美しいと言うことです。

「エチオピア館跡」

万博の期間中には、ここにエチオピア館がありました。

ここではエチオピアの美しい風物、伝統と遺産、エチオピアの人々などが紹介され、近代的な農工業国家の建設と取組む国民の努力を強調した展示がされていました。

展示は絵画、カーペット、武具、肖像画、毛皮製品、パノラマ観光写真、金属工芸品、民俗衣装などと多彩でした。

更に、現代の展示では、工業製品その他各種の産物のほか、映像によって近代化の進むエチオピアが紹介されました。

「エチオピア館跡」

これが当時のエチオピア館の写真です。

テーマは「大陸間を結ぶ友情」でした。

近代建築の主展示館と、「ツクール」と呼ばれる大小2棟の竹で編んだ小屋を配し、エチオピアの雰囲気をただよわせた展示館でした。

ツクールというのは、エチオピアの南部地方にある民家の造りのことで、側壁から屋根まで、竹を丸く編みあげて造る独特な工法の建物です。

このため、工事にあたっては、エチオピアから11人の技術者が派遣され、みごとな技術を披露しました。

先日、大阪・吹田市の万博記念公園に隣接するホテル阪急で高校時代の同窓会(クラス会)が催されたので参加してきました。

当日の参加者は東京地区から1名、岡山・広島地区から9名、そして大阪地区から9名の計19名が参加しました。

3年ぶりに顔を合わせたクラスメートは見かけは老けていますが、後期高齢者とは思えないくらい健康面や口が達者であり、元気そのものでした。

さて、大阪万博と言えば、今から47年前の昭和45年に開かれた日本万国博覧会のことですが、万博記念公園はその会場跡地が公園化されているところです。

広大な敷地には人工的な森林が造られており、まるでハイキングに来ているような感じで園内を歩くことができます。

日本万国博覧会についてはご記憶されていると思います。

昭和39年の東京オリンピックに続いて、昭和45年に大阪で開催しました。

戦後25年で驚異的な高度経済成長を遂げた日本は世界を驚かせたましたが、その成長ぶりを示したのがここ千里で開催された日本万国博覧会でした。

日本万国博覧会のテーマは「人類の進歩と調和」でした。

進歩と調和という共存の困難なこの主題に人類の高い理想を追求した多くの展示。そして「太陽の塔」は“原点”の“起点”として万国博の輝かしいシンボルでした。

テーマの精神を集約的に表現するシンボルゾーンのほぼ中央、お祭り広場の大屋根をつらぬいて、高さ65メートルの太陽の塔がそびえていたのですが、現在も当時のまま太陽の塔が公園の入口にそびえていて、訪れる人たちを出迎えてくれています。

嘗ての日本万国博覧会会場は、現在ではこの案内図のように全面が公園化しています。

高速道路をまたいで万博記念公園の入口へ向かう通路には陸橋が架けられています。

中央が中国自動車道、それを挟んで左右に走る道路は中央環状線です。

「太陽の塔」

太陽の塔は、芸術家の岡本太郎がデザインし、1970年に開催された日本万国博覧会のシンボルゾーンにテーマ展示館として、母の塔・青春の塔・大屋根(長さ292メートル、幅108メートル、高さ約40メートル)とともにつくられました。

塔の頂部には金色に輝き未来を象徴する「黄金の顔」、現在を象徴する正面の「太陽の顔」、過去を象徴する背面の「黒い太陽」という3つの顔を持っています。

・入場門を入ると太陽の塔が出迎えてくれます。

「太陽の塔・背面」

太陽の塔の構造は、鉄骨、鉄筋コンクリート造りで一部軽量化のため吹き付けのコンクリートが使われています。

また、内部は空洞になっており、博覧会当時は展示空間でしたが、現在は公開していません。

「太陽の塔」は過去・現在・未来を貫いて生成する万物のエネルギーの象徴であると同時に、生命の中心、祭りの中心を示したもので、博覧会開催期間中、テーマ館の来館者に多くの感動を与えました。

・過去を象徴する背面の「黒い太陽」です。

「水車」

太陽の塔から西方面へ少し歩くと水車茶屋があります。

ここに立てられている説明によれば、

この水車は箕面市上止々呂美上ノ所地区の村の共有物として昭和28年に作られ(初代の木製水車は文政年間(1820年代)に設置)余野川べりに米搗(こめつ)きの音を立てて回っていたのが、時代の変遷にともない使用されなくなり、昭和48年に万博記念公園に地区より寄贈されたものです。

「森の足場」

森の足湯」では、万博記念公園内の間伐木を薪にしてボイラーで燃焼し、その熱エネルギーで地下水を温水にして、足湯に利用しています。

熱から電気をつくる発電機「スターリングエンジン」も併設されています。

一度に6人までご利用できる内湯「欅の湯」(けやきのゆ)と、一度に10人までご利用できる外湯「華の湯」(はなのゆ)があります。

広大な自然に囲まれた自然文化園を散策されたのち、ひと時の癒しの時間として利用される人もいるようです。

明日も万博記念公園をご紹介します。

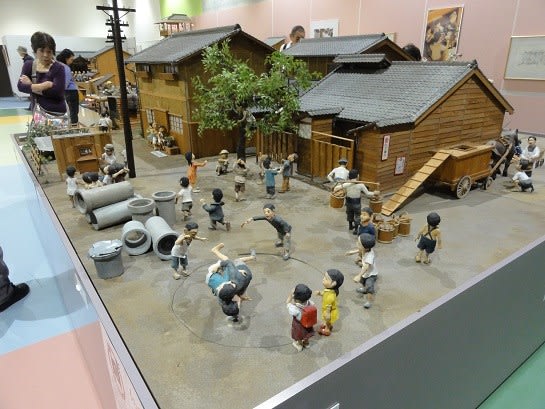

「ジオラマで見る懐かしの昭和」シリーズは今日の4回目が最後です。

大阪府泉佐野市の「いこらもーる泉佐野」で開催されているこの展示会は、当初、開催期間が10月1日までとなっていましたが、1ヶ月延長されて11月5日までとなっており、更に12月1日からは常設展示となる予定だそうです。

「井戸水汲み上げポンプ」

展示台前のボタンを押すと、ポンプから水(白い布)が出るようになっています。

すると、すかさず窓から持ち主のおじさんが顔を出して「だれや! うちのポンプを勝手に使うんは!」というような仕掛けになっています。

・昔は井戸からは釣瓶(つるべ)で水を汲みあげていましたが、このポンプが設置されると、物珍しさのため、子供たちがよく漕いで遊んだものです。

「ベーゴマなど昭和30年頃の遊びと行商」

子供たちはペッタン、パチンコ、日光写真などで遊びました。

ペッタンのヒーローは丹下左膳、鞍馬天狗、お相撲さんや野球選手で、みんなお気に入りのペッタンに秘術を尽くした加工をして技を競い合った。

相手をふわりとひっくり返す時、或いは遠くへ飛ばす時、目的に応じて使うペッタンは異なった。

・パチンコ遊びとは、二股になった木の枝を切ってV型の先端にゴムひもを固定し、中間を皮などでとめます。 それに小石をあてて弓のように引いて小鳥をねらい撃ちする遊びです。

・日光写真とは、太陽光で数分露光させて作る写真で、駄菓子屋さんで売られていた玩具の一つです。

「縁台将棋」

昔はエアコンや扇風機がなかったので夏の夕方には縁台を出して夕涼みをしていました。

将棋好きの人はそこでへぼ将棋をするのが何よりの楽しみでした。

近所の人たちが集まってきて、「そこは違う、ここに打て」とか「いや、そうではない、こちらに打て」などと、要らぬお節介で賑わいだものです。

「戦後の町」

焼け野原の町には人々が溢れていた。食べ物を求めてさまよう人々にはそれでも安堵の表情があった。親や家を失った子供たちは行き場を失った浮浪児となってがれきの街に放り出されたが泣き言をいう間もなく、再び生きるための熾烈な戦いが待っていた。

・食べ物を求める人々で溢れている様を再現しています。

「炊き出し」

町のあちこちに近郊の田舎から炊き出しにやってくる人たちがいた。

スイトン(野菜と小麦粉などのダンゴ汁)などが主な食べ物だったが、イモの蔓も、空き地の雑草も、食べられるものはみんな食べて空腹を凌いだ。

私の実家は農家だったので食べる物には不自由はなかったような気がします。しかし、米を食べるのは正月やお盆など年に数回です。朝はサツマイモ、昼と夜は麦飯、スイトンもよく食べました。

なお、「ジオラマで見る懐かしの昭和」展は、11月5日まで開催されており、12月1日からは常設展示される予定です。

関心のある方は立ち寄ってみては如何でしょうか?

・展示期間・・11月5日まで (12月1日からは常設展示予定)

・場所・・・・・・ いこらもーる泉佐野 2階特設会場 宮脇書店奥 (南海本線 井原の里駅から徒歩5分)

・時間・・・・・・午前10時~午後9時

・観覧料金・・無料

「ジオラマで見る懐かしの昭和」シリーズは今日が3回目です。

ここに展示されているジオラマ人形は900体ほどあることから、その全てを取り上げることはできませんが、出来るだけご紹介しようと思っています。

“ちちんぷいぷい”の取材に応じていたジオラマ人形作家・南條 亮(あきら)は、今回の展示について次のように話していました。

「去年ガンになった。気が付いたらステージ4の真ん中です。それって死ぬんじゃないの。」

これから未だ仕事がしたいと思って、これ(ジオラマ)も含めて、「僕はあと何年生きられるんですか?」と医者に聞いたら、「2年持つかどうか」と言われた。

その時には「エッー」と思って・・・。

「そしたらもう時間がないじゃないか」と思って、「倉庫にこの人形たちを眠らせたままほったらかして死ぬわけにはいかないから、とにかく生きている間に作品をもう一度見ていただける場所を作りたい」と思ったということです。

更に続けて、

「これは自分の構想の中では一部なんだ。明治時代から100年を表現しようと思って始めたので、それの3分の1くらいしかできていない。だからこれからジオラマを作れるかどうかは体力的にも自信がない。ジオラマ以外にも表現方法はいっぱいある。自分が亡くなった後でも違う形でもいいから作り足して誰か別の人が共感してくれる好きな人に引き継いで発展してもらえたら嬉しい。」と。

「長屋の風景」

・井戸の傍で盥(たらい)と洗濯板で洗濯する風景です。昔懐かしい長屋の一面ですね。

「にわとり小屋」

町では庭や空き地で鶏をよく飼っていた。鶏の世話をするのは大概子供の役だった。気の強い鶏に子供が追いかけられて泣き出す事もしばしばだった。と説明しています。

鶏と言えば、私が子供の頃の私の実家では、この鶏が大切なタンパク源で、御馳走でした。

正月やお祭りなどの時には、卵を産まなくなった一羽が犠牲になり、私たちの口に入ることになっていたのです。

子供の時は、その残酷な様をよく目にしていました。

「畑と肥たんご」

畑の傍には便所から汲み取った下肥を溜めておく通称「肥たんご」があった。天日干しでカチカチになったところへ石を投げて割ってしずくがかからないように走って逃げる遊びがあった。その後「肥たんごの」縁に立って、割れた穴の処をめがけて、みんなで思いきり小便をとばしてその勢いを競い合った。

ジオラマの案内にはこのように書かれていましたが、私が子供の頃は、便所から汲みだした下肥を父親が畑まで天秤に担いで運んでいたのを覚えています。

勿論、畑の肥料として施されるのです。

・ジオラマでは家の傍に畑や「肥たんご」を置いますが、これは展示スペースの関係だと思います。

「明治の道頓堀」

当時の道頓堀は現在と変わらないほどの賑わいでした。橋は戎橋で大きな建物は中座です。建築基準法などなかった当時、木造二階建ての家の上に更に家を建て増しして積み重ねると言う大胆な事が行われていました。左端の舟は「牡蠣船」です。

・戎橋と言えば、以前は若い女性を引っかける場所として「引っかけ橋」と言う別名がありましたが、グリコの看板がすぐ傍にあることから、近年では外国人旅行者に人気の観光スポットとなっています。

「明治の小学校」

子供たちはみんな着物姿です。このジオラマでは男の子、女の子が一緒に並んでいますが、当時は男女別々が普通でした。

「料亭」

大店の旦さんたちは道頓堀の料亭で取引先を持て成しました。

道頓堀の料亭風景です。

「ジオラマで見る懐かしの昭和」の2回目です。

私がこのジオラマの見学をしていた時、民放のテレビカメラが取材に来ました。

テレビ局は毎日放送で、“ちちんぷいぷい”と言う番組の取材で来ていること、放送は翌日の9月29日と言う事を知りました。

そして、翌日の、“ちちんぷいぷい”を観たところ、このジオラマを制作した岸和田市在住の人形作家・南條 亮(あきら)さん(74歳)が登場していました。

番組の中で、南條さんはこのジオラマについての想いを次のように話していました。

『戦後の町が好きなんだ。あの時の浮浪児みたいな子供たちが成長して、後の昭和に生きている。あの状態からどういう風に立ち直って、ほんわかした昭和30年代に生き延びてきたか』と、しみじみと語っていたのです。

「演芸会」

ジオラマの前に置かれている説明では、「下町の空き地や公園では「のど自慢大会」「演芸会」などが行われるようになった。ほんの少しお腹が満たされてきた人々には、やっと笑う余裕が出てきたのだろうか」と、書かれていました。

・このジオラマはエンタツ・アチャコの漫才を再現しています。

「胴馬」

前に立った子供の股ぐらに頭を突っ込み胴馬を作ると別のチームは馬の背中に飛び乗って押しつぶすと勝ちです。必ず一番弱い奴が狙われ、二重、三重に乗っかられて、押しつぶされる。

たくさんの子供が一緒に、一円のお金も道具も持たず体力とチームワークをかけて攻防戦が展開される。

同時にこんなことで怪我をする奴はいなかった。擦り傷、切り傷などは怪我の内には入らなかったのである。

今の子供に取り戻して欲しい逞しさの一つでもある。

と書かれています。

・胴馬の風景です。

「小川の魚とり」

町の中にもあちこちに畑があった。灌漑用水の水路や池にはメダカ、フナ、モロコやエビなどの生き物がいたるところにいた。

子供たちは毎日、家に帰る頃は泥んこになっていた。

「駄菓子屋と八百屋」

横丁の駄菓子屋は子供たちの社交場。悪ガキも泣き虫も男の子も女の子も小さな子、大きな子、皆の大切な遊びの基地だった。

子供は大八車で買い出しに行き、せっせと店の仕事をし、大人はへぼ将棋に興じている。

この頃ラジオでは「テネシーワルツ」がよく流れていた。世の中では今のような凄惨な事件は少なかったかもしれない。

「嬉しい給食」

救援物資のお陰で給食に食べたことがないおかずが出てきた。

子供たちは大喜び。

先生「それでは皆さんいただきます」

・学校における給食の風景です。

空き地があれば円を書いてすぐに相撲を取っていました。

私が子供の頃には横綱の照国や前田山、東富士、千代の山、鏡里などが活躍しており、相撲人気は絶大でした。

子供たちはラジオから流れる実況を聞いて、顔も見た事もない横綱の名前を名乗りながら相撲を取っていたのです。

・子供相撲は勝ち抜き戦でした。

子供たちが生き生きと遊んでいる姿が再現されています。