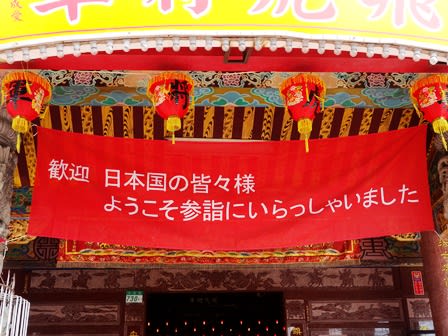

いま一度、台湾で訪れた飛虎将軍廟での話をします。

ここを訪ねると、廟守の方が迎えてくれます。

わたしたちが訪れたとき、おじさんはお昼ご飯をお堂の机に広げていました。

ここでお湯を沸かし、お茶も入れるのでしょう。

中国式のお茶がいれられる台があります。

どうもこれは折り畳み式で、こちらの将棋盤と、向こうのダイヤモンドゲームの部分が

コンロとお茶台の蓋となって収納できる仕組みのようです。

・・・・・アイデア商品?

コンロにやかんがかかっている状態でダイヤモンドゲームをした場合、

とくに赤の人などはやかんに手が当たって火傷するおそれはないのかといった

うっすらとした不安を感じさせずにはいられない、

なんというか、いまひとつよくわからないコンセプトのコンロなのですが、

それはともかく、毎日使っているのに手入れが行き届いてピカピカです。

このせまい廟は、どこもきちんと掃除がされていて整頓も行き届いていました。

このおじさんが廟守りさん。

この方が毎日お掃除もされるのでしょう。

毎日日本人が尋ねてくる場所で働いているのですが、日本語がわかりません。

日本人が来たら身振り手振りでお線香の上げ方を教えてくれます。

叔父さんの執務デスクも、きちんと整理されていることに注意。

そしておじさんの背後のカレンダーを見てください。

おおお、天皇皇后両陛下の「皇室カレンダー」。

このようなものをいったいどうやって。

天皇陛下御製の句が書かれた靖国神社カレンダーまで。

もしかしたらこれらのカレンダーは、ゼロ戦の模型や士官帽のように、

日本からしょっちゅう送られてくるのかもしれません。

元日本軍人がまだみな壮年であったころには、このように軍帽を被って、

ここに慰霊に訪れたのでしょう。

戦争従事者が皆80代以上になっている昨今では、このような慰霊訪問も

激減しつつあるのであろうと思われますが・・。

ちなみに、蔡焜燦さんは日本に来るたびに靖国参拝を欠かさないそうです。

日本語で説明してくれた同じ名前の蔡さんに、蔡焜燦さんの話をすると、

「知っていますよ。この人は台湾で有名です」と言っていました。

お線香をあげると、廟守さんはお守りをくれました。

日本の旗と台湾の旗が、神像の両脇に掲げられています。

中華圏のお寺でお祈りをするときは、日本と違ってひざまづくため、

御神体正面にはそれ用のクッションが置いてあります。

実にきらびやかなのが台湾式。

よく見ると実に凝った彫刻がなされています。

中国のお寺でこのような太鼓が使われるのかどうかはわかりませんが、

どうやらこれは朝夕「君が代」と「海ゆかば」が鳴らされるとき、

お寺の鐘を突くように叩かれるのではないかと思いました。

どういう仕組みかわかりませんが、(おそらく電気ではない)

狭いので床ではなく天井に太鼓を吊って、下から叩けるようにしてあります。

飛虎将軍の前に置いてあるホンダの車は、廟守さんが呼んでくれた

日本語のわかる解説員の蔡さんの車。

奥に立っているのが蔡さんご本人です。

廟守さんは

「時間があるので日本語の説明が必要です」

「時間が無いので説明はいりません」

と書いてある紙を見せ、どちらか指を指すと、

必要なときには蔡さんを電話で呼ぶという仕組みなのです。

電話をして5分以内に蔡さんは到着しましたので、おそらくこの人は

この近所に住んでお店か何かをやっているのではないかと思われました。

この蔡さんから日本語で説明を聞き、杉浦少尉の好きな煙草に火を点け、

質問などさせていただいたのですが、その中でわたしが

「こういう説明はボランティアでなさっているのですか」

と聞くと、「いえ、ちゃんとお金をいただいています」

なんと、ここに来た人々の「お布施」が、その謝礼なのだそうです。

なるほど、それでこんな金庫があるんですね。

それを聞いて、わたしたちはお賽銭を思いっきり(笑)はずみました。

きっと、ここに来る日本人は、皆そうするのだと思います。

ところで、この金庫の横に、

こんな焼け焦げがありました。

これは非常に残念なことですが、おそらく「反日」であるところの外省人が・・、

蔡さんいわく「基地外が」、ある日放火したのだそうです。

先日お話ししたように、戦後国民党は徹底した反日教育を台湾人に施しました。

統治前の「抗日運動」の実態は、夜盗もどきの「シマを荒らされちゃおまんま食い上げだ」

という生活上の理由でなされた抵抗運動でもあったわけですが、戦後の反日教育では、

この蜂起で日本政府に制圧された犠牲者は「英雄」とされました。

彼ら暴徒が小学校の運動会を襲い、子供を中心に和服を着ている者だけを選んで殺し、

その時着物を着ていた台湾人も二人犠牲になった、などと言う話は秘匿されました。

今日、日本のガイドブックなどにも、この部分に触れてあるものは非常に少なく、

書かれている「台湾人が日本政府によって多数殺戮された」という部分だけを読んで、

「日本はやっぱり一方的に酷いことをしたのだ」と目を伏せる人を増やす結果になっています。

(何を隠そう、TOも当初そのクチでした)

そして、現在台湾では大陸中国から来た人間も元々の台湾人と同じ国に暮らしているのですから、

一口で「台湾人」といっても、この、日本人が神様になっている廟を

「面白くない」「消してしまいたい」と思う人間は中にはいるでしょう。

そもそも出自が違えば家族から聞いてきた話も人によりさまざまでしょうし。

台湾全土で、蒋介石像のある場所はピーク時で150か所近くであったそうです。

蒋介石がそんなに台湾人に慕われているはずはないんだけどなあ、と、

大小様々の蒋介石像(故宮博物院にもあった)を見るにつけ不思議だったのですが、

これで謎が解けました。

蒋介石はまるで犬のマーキングのように、とにかく自分の像を作らせたのです。

それもこれも自分の徹底した神格化が目的でした。

かつて台北に先日お話しした台湾総督の児玉源太郎の威風堂々とした

騎馬姿の銅像があったのだそうです。

蒋介石はその像がすっかり気に入ったので、なんと首から上だけを取って、

自分の首に付け替えさせました。

児玉源太郎の銅像が着ていたのは陸軍の制服だったので、

その変えようのない首から下は日本に留学して陸軍の予備校に行っていたころ

そのままの蒋介石だったのですが、本人は恥じる様子もなかったようです。

それはともかく、蔡さんは、台湾の民主化前は何度もこの廟が、

当局から文句を付けられて潰されそうになったということを淡々と語りました。

しかし、この地域の人たちはその圧力に負けなかった、とも。

日本軍人だろうがなんだろうが、われわれの住む地を守ってくれた神様だ。

国民党に潰せと言われる筋合いなどない。

そのように住民は団結して、この廟を守ってくれたのだそうです。

守ると言えば、この八田與一の銅像もそうです。

この銅像は、まだ八田が生存しているとき、ダムの完成記念に造られました。

本人は当初自分の像を建てることに抵抗したそうですが(笑)、

「フロックを着て立っているようなものではなく、作業着を着た像を造るなら」

という条件で承諾したのだそうです。

この像が何から守られたかと言うと、実は最初は日本政府でした。

戦争に突入し金属不足になったとき、国内はもとよりここ台湾でも金属は供出させられました。

お寺の鐘までがその対象になったのですから、銅像もまたそれを逃れられなかったのです。

しかし、その動きがでたとき、関係者はこの「華南の父」の像を隠しました。

隆田という、このダムの最寄駅の駅舎に隠されたのです。

戦後はそして蒋介石の「日本パージ」から隠され・・・、つまり、

ずっとこの像は隆田駅の駅舎の中にひっそりと守られていたのでした。

この銅像が前の場所とは少し違う、丘を見下ろす現在の場所に設置されたのは、

1981年、蒋介石が亡くなり、その息子の蒋経国が政治的求心力を失い、

陳水扁の台湾内での民主化運動(党外運動)が高まりを見せていたころのことです。

飛虎将軍、杉浦海軍少尉、そして八田與一。

どちらの日本人もその命を台湾に捧げ、台湾人から敬愛されました。

それだからこそ、台湾の人々は、その絆を守り続けてくれたのです。

台湾にはこのような「日本人との精神的絆」である場所がいまだに遺されており、

頭蓋骨となって漁網にかかった日本軍人を祀るため、軍艦の模型が飾られている神社や、

「教育をするものは寸鉄も帯びてはならぬ」と言う意思のもとに、何の守りもなく

原住民の襲撃の元に命を絶たれた日本人教育者を顕彰する神社もあります。

台湾総督府の明石元二郎は

「余は死して台湾の護国の鬼となり、台湾の鎮護たらざるべからず」と、

自分の体を台湾に埋葬させるように言い遺しました。

実際明石は郷里の福岡で亡くなったのですが、その遺志は重んじられ、

明石の遺体はわざわざ台湾に運ばれ、埋葬されたのです。

その後、大東亜戦争後の国共内戦に敗れて台湾に逃げてきた国民党の中国兵、

そして難民がこともあろうにこの日本人墓地にバラックを建てて住み始めました。

明石総督の墓も、付属していた鳥居はバラック家屋の柱として利用され、

さらに墓の近くにわざわざ公衆便所まで作るという念の入れようです。

しかし、1994年になって陳水扁台湾市長はそこに住んでいた人々を退去させ、

台北市役所の手によって明石総督の墓が掘り起こされました。

このときも、「日本人を弔うとはなにごとか」と外省人たちはいきりたち、

依然明石総督の偉業をたたえる本省人との間に激しい争いが起こりました。

大陸から来た外省人にとっては「憎い敵国人」である日本人も、

台湾人、つまり本省人にとっては尊敬してやまない恩人であり、

なんといっても同じ国民だったのです。

彼らが「日本人の痕跡」を守ってくれたのも、彼らの心情を思えば当然なのでしょうが、

我々日本人としてはただそのことに「ありがとう」と首を垂れずにはいられません。