昨年12月に、あの「サグラダファミリア」の「マリアの塔」が完成したそうで、特集番組でその点灯式を皮切りに、「日本の彫刻家」の製作中の姿や、「ガウディのこの教会建設にかける思い」等、見ごたえたっぷりの番組でしたが、なんといっても超アップで数々の「彫刻」と、説明を見聞きできて、訪れることが不可能な私には有難い番組でした。

ピックアップでご紹介しますね。

資金不足や、近年のコロナ等で建設が進まない中やっと昨年12月8日に「マリアの塔」の点灯式が行われて人々の歓声が響いてました。

資金不足や、近年のコロナ等で建設が進まない中やっと昨年12月8日に「マリアの塔」の点灯式が行われて人々の歓声が響いてました。

この「マリアの塔」の「ガウディ」の完成予想図も出てきますのでP2でUPしますね。

この「マリアの塔」の「ガウディ」の完成予想図も出てきますのでP2でUPしますね。

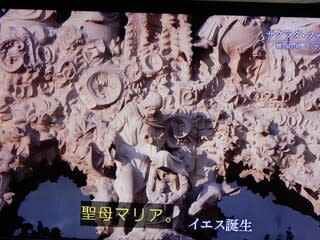

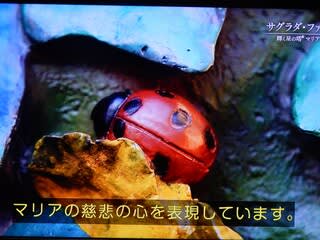

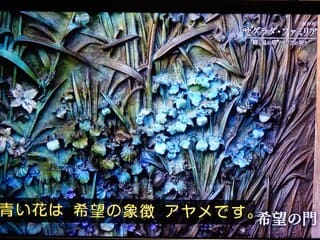

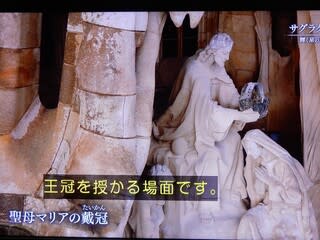

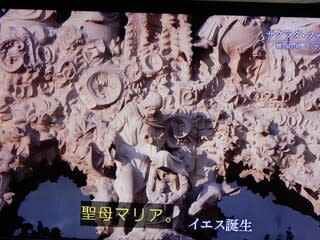

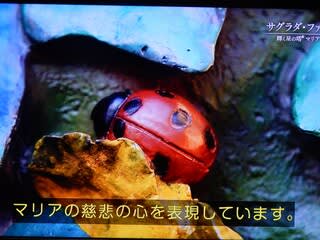

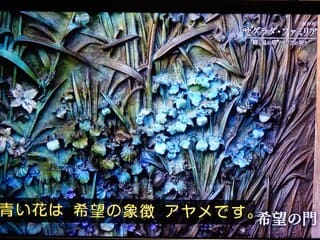

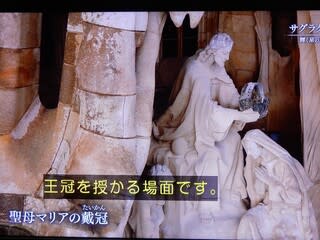

ここからは「彫刻」の数々を撮った順にご紹介します。

いよいよ「キリスト」の処刑ばめんですね。

いよいよ「キリスト」の処刑ばめんですね。

感嘆しきりの「細微な彫刻」を、こんなアップで観れて現地に行けないものにとってはほんとに貴重でした。

感嘆しきりの「細微な彫刻」を、こんなアップで観れて現地に行けないものにとってはほんとに貴重でした。

P2に続く・・

ピックアップでご紹介しますね。

資金不足や、近年のコロナ等で建設が進まない中やっと昨年12月8日に「マリアの塔」の点灯式が行われて人々の歓声が響いてました。

資金不足や、近年のコロナ等で建設が進まない中やっと昨年12月8日に「マリアの塔」の点灯式が行われて人々の歓声が響いてました。

この「マリアの塔」の「ガウディ」の完成予想図も出てきますのでP2でUPしますね。

この「マリアの塔」の「ガウディ」の完成予想図も出てきますのでP2でUPしますね。ここからは「彫刻」の数々を撮った順にご紹介します。

いよいよ「キリスト」の処刑ばめんですね。

いよいよ「キリスト」の処刑ばめんですね。

感嘆しきりの「細微な彫刻」を、こんなアップで観れて現地に行けないものにとってはほんとに貴重でした。

感嘆しきりの「細微な彫刻」を、こんなアップで観れて現地に行けないものにとってはほんとに貴重でした。P2に続く・・

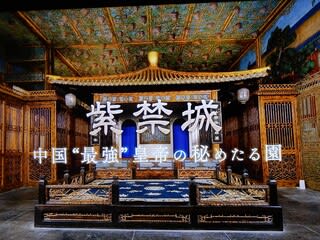

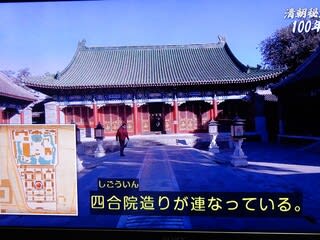

「紫禁城」です。

「紫禁城」です。

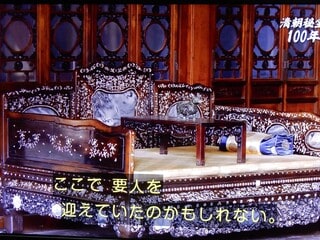

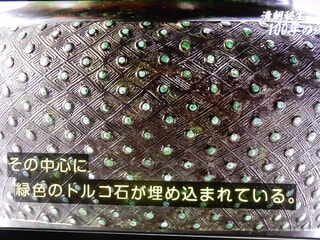

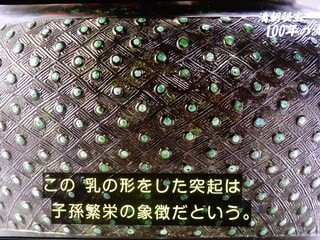

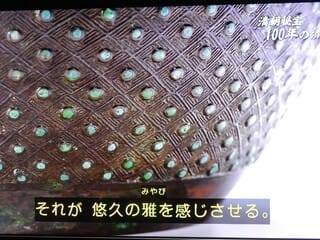

すごい装飾ですよね。

すごい装飾ですよね。

いよいよ「乾隆花園」へ

いよいよ「乾隆花園」へ

内部の装飾もすごいです。

内部の装飾もすごいです。

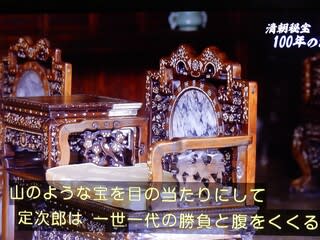

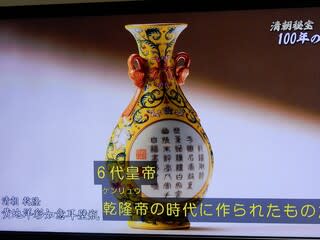

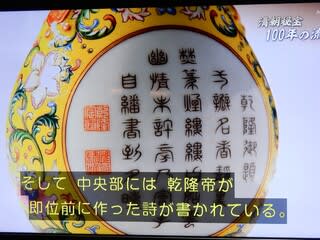

「秘宝」もたくさん飾られてます。

「秘宝」もたくさん飾られてます。

「乾隆帝」が作った秘められた「園」だそうです。

「乾隆帝」が作った秘められた「園」だそうです。

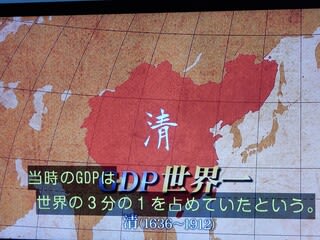

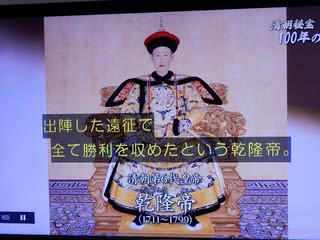

この皇帝は「清王朝」の領土を最大に拡張「最盛期」の皇帝となったのです。

この皇帝は「清王朝」の領土を最大に拡張「最盛期」の皇帝となったのです。

豪華絢爛

豪華絢爛

地球上のありとあらゆる宝石がちりばめられているそうです。感嘆しかないですね。

地球上のありとあらゆる宝石がちりばめられているそうです。感嘆しかないですね。

紫禁城に戻ります。

紫禁城に戻ります。

建物の装飾も細微ですね。

建物の装飾も細微ですね。

7haあるそうです。広すぎ観光するのに何日もかかりそうですね。

7haあるそうです。広すぎ観光するのに何日もかかりそうですね。

でもこうして映像で細部まで観れて有難いです。

でもこうして映像で細部まで観れて有難いです。

世界の中心を地上に具現化した領域で、「天帝に代わって地上を治める皇帝の住む宮殿」として建設されたそうです。

世界の中心を地上に具現化した領域で、「天帝に代わって地上を治める皇帝の住む宮殿」として建設されたそうです。

今回のUPは前半部分のピックアップでした。

今回のUPは前半部分のピックアップでした。

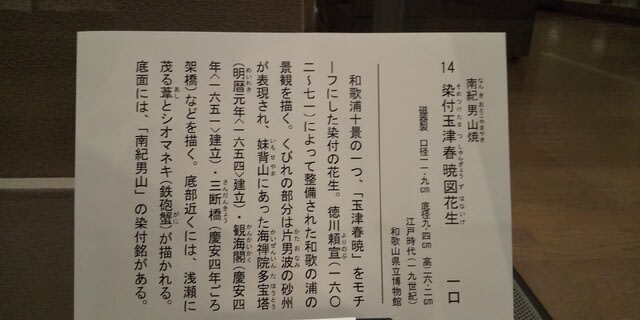

これが見つかった絵師合作作品の「北斎」が描いた絵だそうです。

これが見つかった絵師合作作品の「北斎」が描いた絵だそうです。

北斎が習った「勝川派」の方3名の方含めて6名の合作だそうです。

北斎が習った「勝川派」の方3名の方含めて6名の合作だそうです。

「北斎」の独特の描き方なんですね。

「北斎」の独特の描き方なんですね。

「勝川春章」さんの弟子(19歳)時代、1年ほどで早々と、デビューされたようです

「勝川春章」さんの弟子(19歳)時代、1年ほどで早々と、デビューされたようです

師匠の目を盗んで、狩野派で習ったり、中国の作風に感化されて描いたそうです。

師匠の目を盗んで、狩野派で習ったり、中国の作風に感化されて描いたそうです。

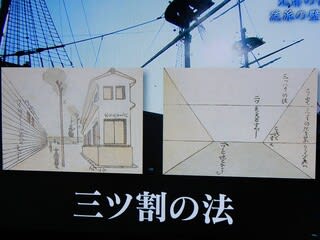

自身でコンパスなどを使った画法を編みだして開花させていくんですね。

自身でコンパスなどを使った画法を編みだして開花させていくんですね。

39歳で描かれたものですね。意欲みなぎっているのが解ります。

39歳で描かれたものですね。意欲みなぎっているのが解ります。

「曲亭馬琴」に出会ってから「挿絵」でさらに飛躍していくのです

「曲亭馬琴」に出会ってから「挿絵」でさらに飛躍していくのです

すごい迫力ですよね。

すごい迫力ですよね。

「北斎漫画」が大人気になって有名になるんですね。

「北斎漫画」が大人気になって有名になるんですね。

大英博物館が入手したという「万物絵本大全図」本来版刷りできなかったものは処分されるようですが、みつかったんですね。

大英博物館が入手したという「万物絵本大全図」本来版刷りできなかったものは処分されるようですが、みつかったんですね。

江戸で「版元」の火事があったようで・・刷ることができなかったから・・それが原因かもしれないということでした。

江戸で「版元」の火事があったようで・・刷ることができなかったから・・それが原因かもしれないということでした。

緻密に描かれた(風物詩までも)「百科事典」、こうしてみることができて私たちはラッキーです。

緻密に描かれた(風物詩までも)「百科事典」、こうしてみることができて私たちはラッキーです。

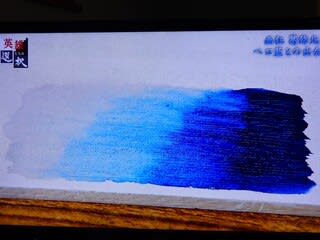

刷れなかったり、病気になったり、奥様をなくしたりで失意の頃に出会った「ベロ藍」という顔料が、「北斎」の創作意欲を刺激します。

刷れなかったり、病気になったり、奥様をなくしたりで失意の頃に出会った「ベロ藍」という顔料が、「北斎」の創作意欲を刺激します。

当時は「ベロ藍」で描くことがはやります。「英泉」は「ベロ藍」のみで描いているそうです。

当時は「ベロ藍」で描くことがはやります。「英泉」は「ベロ藍」のみで描いているそうです。

「北斎」の「構図」が秀逸な「富嶽三十六景」ですが、「ベロ藍」の使い方を工夫して描いた作品が多いです。やっぱり目を引きますよね。

「北斎」の「構図」が秀逸な「富嶽三十六景」ですが、「ベロ藍」の使い方を工夫して描いた作品が多いです。やっぱり目を引きますよね。

何度見てもいいですよね。

何度見てもいいですよね。

晩年に描かれた「祭屋台」の天井部分です。

晩年に描かれた「祭屋台」の天井部分です。

初めて見ましたが、亡くなる前の作品とは思えないほど意気込みを感じます。

初めて見ましたが、亡くなる前の作品とは思えないほど意気込みを感じます。

まだ描き足りないといわれて亡くなる前に書かれた「龍」の絵は自身を表しているといわれていますね。

まだ描き足りないといわれて亡くなる前に書かれた「龍」の絵は自身を表しているといわれていますね。

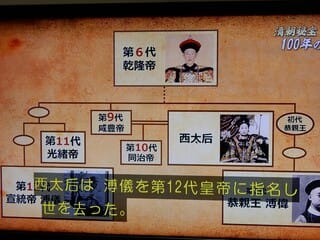

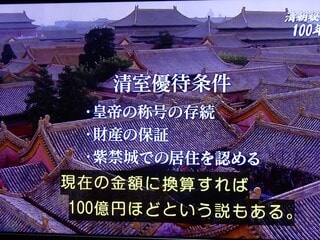

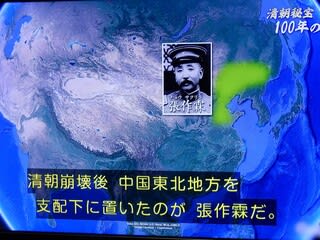

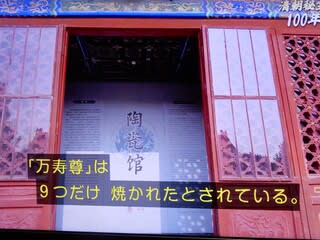

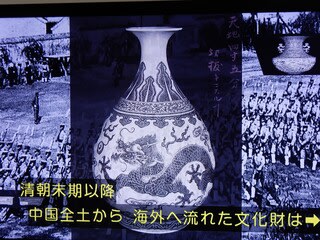

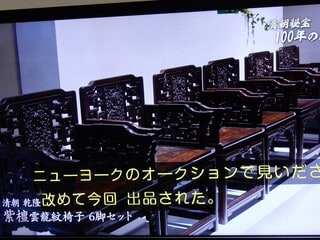

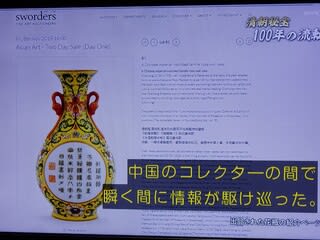

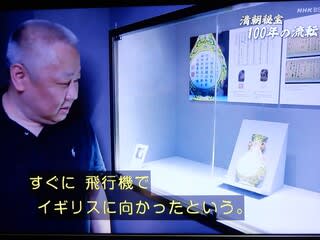

「紫禁城」のこの時代、「溥儀」が幼かったため「溥偉」が内務をまかされていたようなのですが・・

「紫禁城」のこの時代、「溥儀」が幼かったため「溥偉」が内務をまかされていたようなのですが・・

「玉座」までの敷物等も贅を尽くしたものばかり・・王宮の生活費も最初のうちは決められた支給があったようですが、何年か後から支給が少なくなってきて貧窮してきたようです。

「玉座」までの敷物等も贅を尽くしたものばかり・・王宮の生活費も最初のうちは決められた支給があったようですが、何年か後から支給が少なくなってきて貧窮してきたようです。

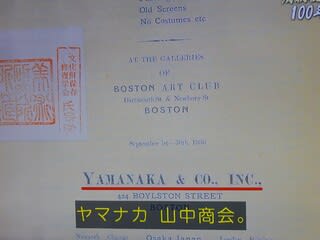

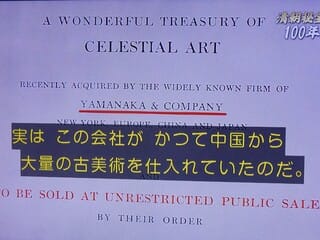

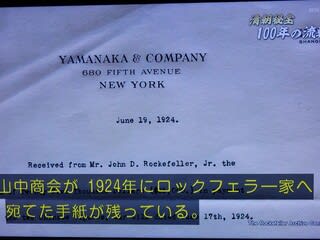

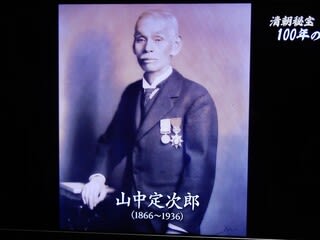

その財宝も手放さないといけない状況に追い込まれたようです(山中商会の社長さんが紫禁城に買い付けにいらしたようです)

その財宝も手放さないといけない状況に追い込まれたようです(山中商会の社長さんが紫禁城に買い付けにいらしたようです)

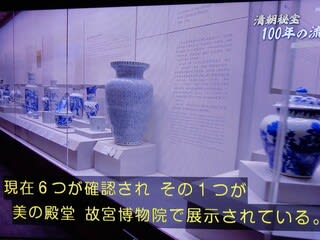

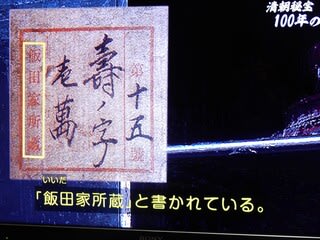

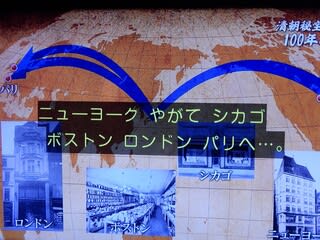

「山中氏」等、世界中のコレクターにもわたったようです。(デビッド氏のコレクション1700点は大英博物館に展示されています)

「山中氏」等、世界中のコレクターにもわたったようです。(デビッド氏のコレクション1700点は大英博物館に展示されています) そんな中「溥偉」がなくなったようですね。

そんな中「溥偉」がなくなったようですね。

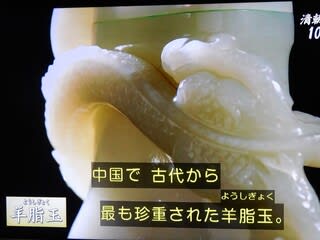

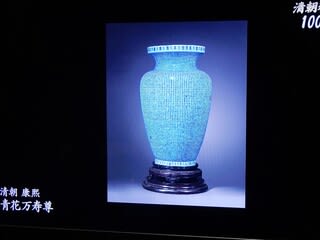

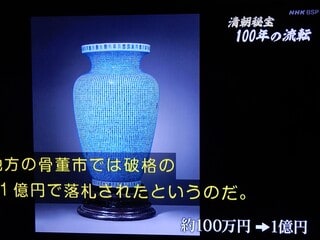

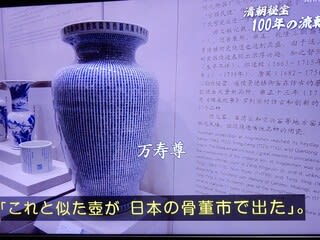

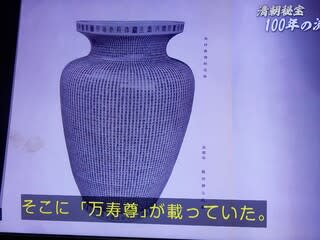

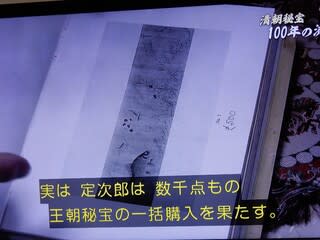

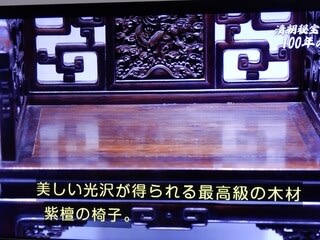

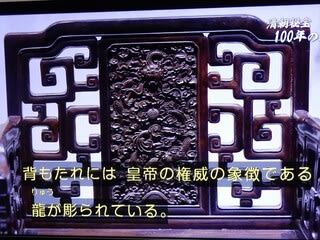

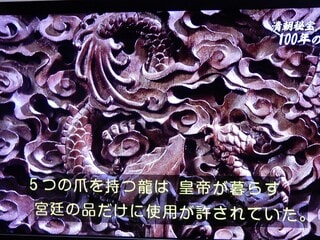

これはすごい価値があるもののようです。

これはすごい価値があるもののようです。

「溥儀」の代になっても貧窮していたようです。

「溥儀」の代になっても貧窮していたようです。

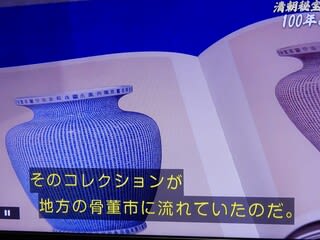

こんな貧窮した状況下で秘宝は世界に散ったようですね。

こんな貧窮した状況下で秘宝は世界に散ったようですね。

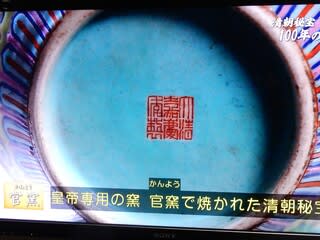

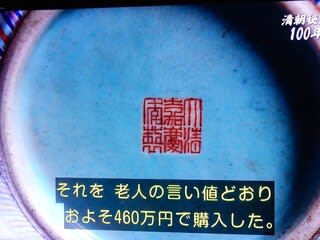

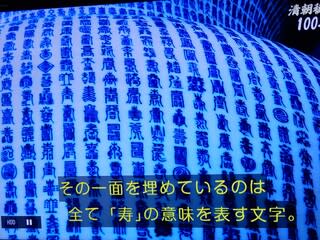

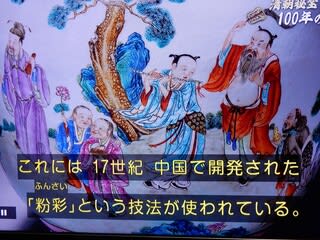

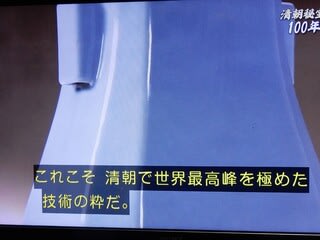

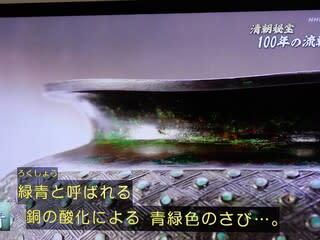

「窯変」というのですね。窯の中で炎の揺らぎ方で変わるということですね。まさに奇跡!! 印象的でした。

「窯変」というのですね。窯の中で炎の揺らぎ方で変わるということですね。まさに奇跡!! 印象的でした。

この番組のおかげで見たことがなかった清朝の秘宝の数々を、驚愕の値段のオークション、感嘆しきりの創作品の流転と、素晴らしい造形美を見ることができて、いいカルチャーできました。

この番組のおかげで見たことがなかった清朝の秘宝の数々を、驚愕の値段のオークション、感嘆しきりの創作品の流転と、素晴らしい造形美を見ることができて、いいカルチャーできました。

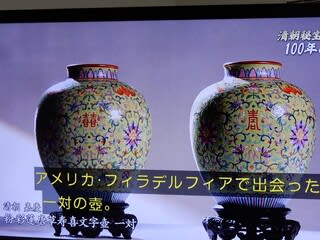

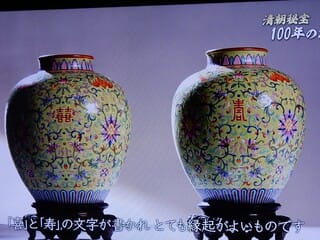

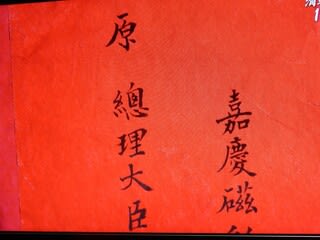

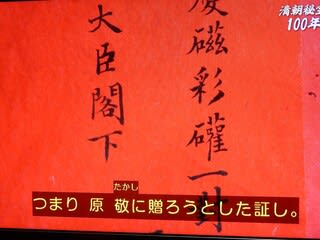

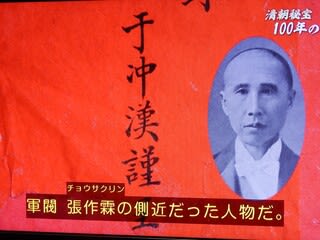

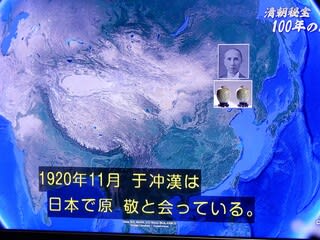

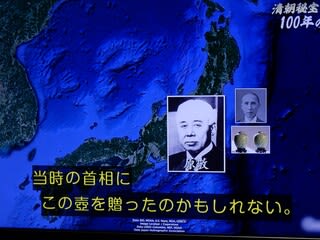

張作霖の側近の型の名前で 当時の「原総理」に贈られたのかもしれないという秘宝です。フィラデルフィアで見つかったようですが・・今回里帰りしたようです。(落札価格撮れてません

張作霖の側近の型の名前で 当時の「原総理」に贈られたのかもしれないという秘宝です。フィラデルフィアで見つかったようですが・・今回里帰りしたようです。(落札価格撮れてません

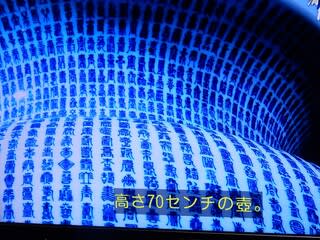

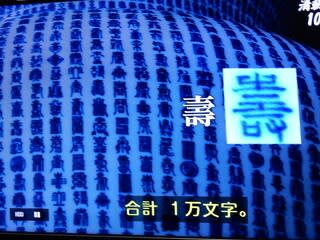

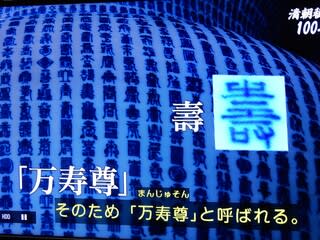

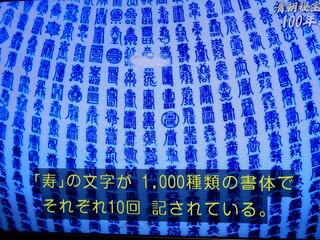

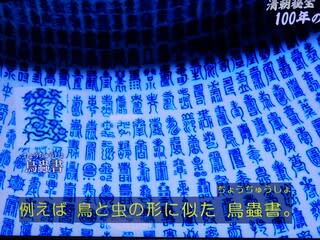

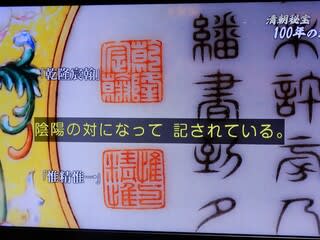

「ちょうちゅうしょ」や、「かとぶん」なる書体があるということですね。

「ちょうちゅうしょ」や、「かとぶん」なる書体があるということですね。

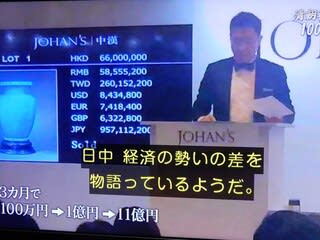

100万だったのが11憶です!!

100万だったのが11憶です!!

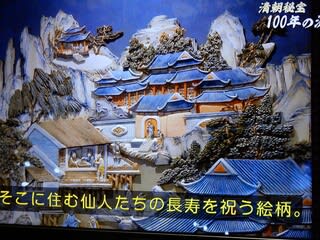

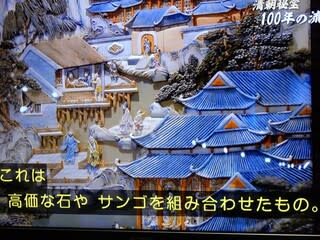

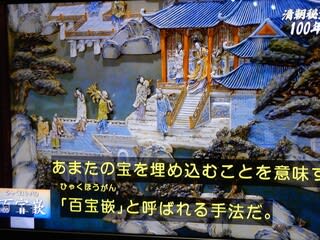

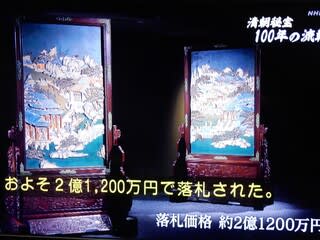

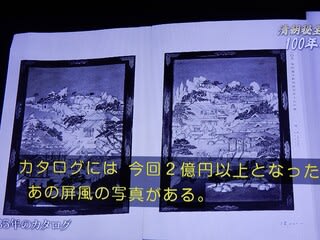

こちらの絵は、あまたの宝石を埋め込む手法「百宝巖」で描かれた絵です。

こちらの絵は、あまたの宝石を埋め込む手法「百宝巖」で描かれた絵です。

その絵が描かれてる屏風一対が2億超の値段で今回落札されたようです。

その絵が描かれてる屏風一対が2億超の値段で今回落札されたようです。

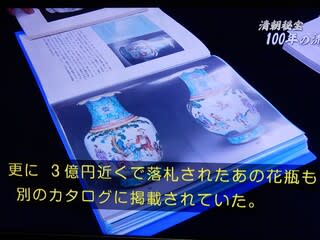

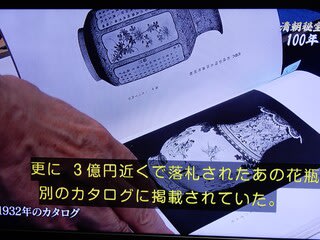

この日のオークションで一番の高値2億9000万でした。

この日のオークションで一番の高値2億9000万でした。

←(ロックフェラー旧宅だそうです)あのロックフェラー氏も「山中商会」の大口顧客だったようですね。

←(ロックフェラー旧宅だそうです)あのロックフェラー氏も「山中商会」の大口顧客だったようですね。

今回はここまでにします。

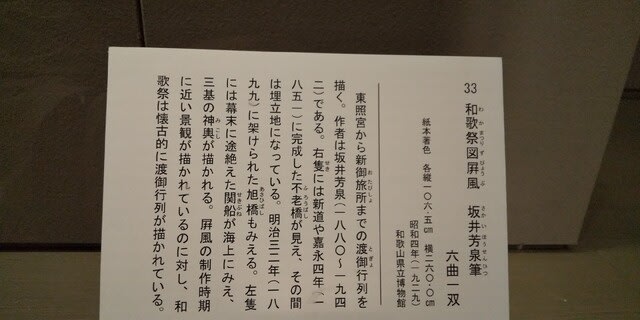

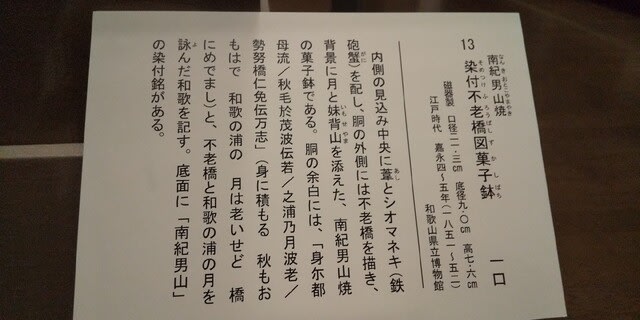

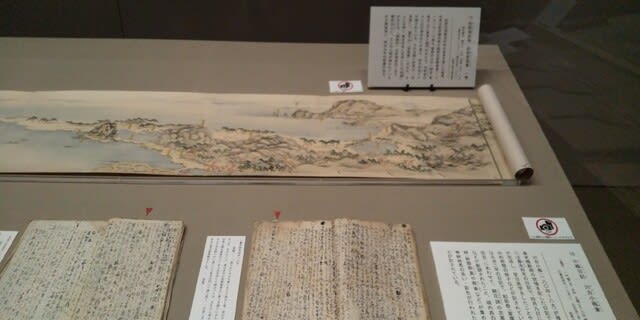

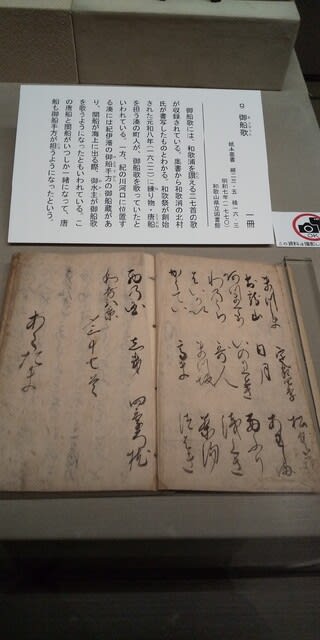

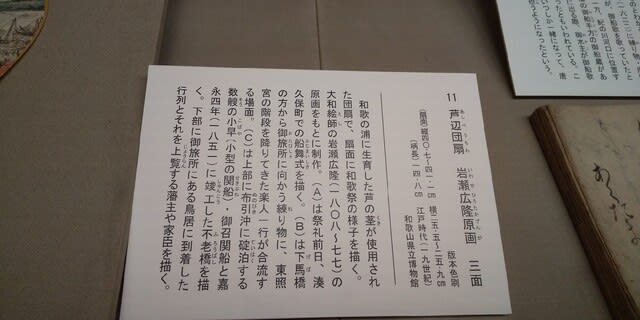

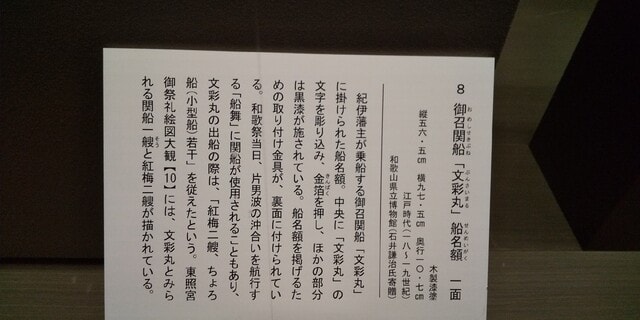

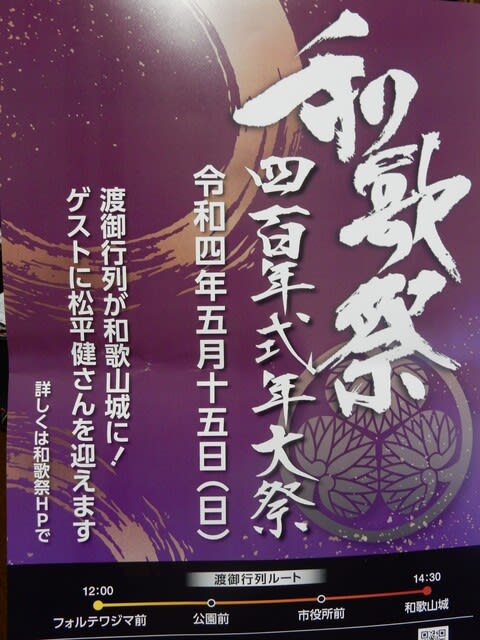

今回はここまでにします。 「和歌祭り・・・」の方の前に「常設展」「きのくにの歩みー人々の生活と文化」の展示も見れるようになってまして、「古墳出土品」や、「熊野」他の「曼荼羅」の数々を足早にピックアップで観て回って(時間があったらじっくり見れたのですが・・常設なのでまた機会を持てたら行って観たいと思いました)・・

「和歌祭り・・・」の方の前に「常設展」「きのくにの歩みー人々の生活と文化」の展示も見れるようになってまして、「古墳出土品」や、「熊野」他の「曼荼羅」の数々を足早にピックアップで観て回って(時間があったらじっくり見れたのですが・・常設なのでまた機会を持てたら行って観たいと思いました)・・

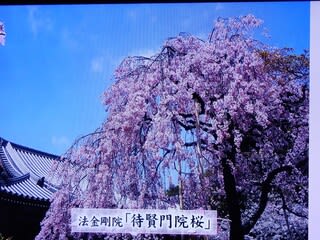

まずは「聖徳太子」が創建したといわれ、「池坊流発祥の地」でも知られる「六角堂」から・・

まずは「聖徳太子」が創建したといわれ、「池坊流発祥の地」でも知られる「六角堂」から・・ 境内にと呼ばれているそうで名づけられてるそうです。

境内にと呼ばれているそうで名づけられてるそうです。

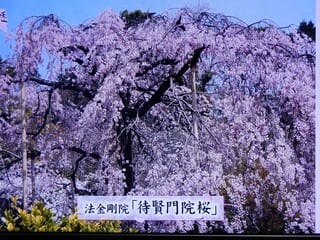

京都ではこちらの早咲きの「御幸桜」が春を告げるように一番に咲くそうです。

京都ではこちらの早咲きの「御幸桜」が春を告げるように一番に咲くそうです。 大石神社の「大石桜」のライトUP と、

大石神社の「大石桜」のライトUP と、 「十輪寺」のライトUPがお話の合間に映されtまして・・

「十輪寺」のライトUPがお話の合間に映されtまして・・

初めて知った「桜」が目白押しです。 観光ガイド「京都旅屋」の代表「吉村さん」が解説を交えてご紹介くださった寺社の桜を随時UPしますね。

初めて知った「桜」が目白押しです。 観光ガイド「京都旅屋」の代表「吉村さん」が解説を交えてご紹介くださった寺社の桜を随時UPしますね。

4代目の成長が楽しみですね。

4代目の成長が楽しみですね。

「新選組」でおなじみの「壬生寺」の桜、傍を通ったことあるのですが、桜の季節ではなかったし、中心部で「バスツアー」ではなかなか組まれていないので、初めてです。

「新選組」でおなじみの「壬生寺」の桜、傍を通ったことあるのですが、桜の季節ではなかったし、中心部で「バスツアー」ではなかなか組まれていないので、初めてです。

こちらは見たことがあった「上賀茂神社」の「斎王桜」ですね。

こちらは見たことがあった「上賀茂神社」の「斎王桜」ですね。

此方は人気の「仁和寺」の「御室桜」です。「泣き桜」は「御室桜」が散った後に咲く遅咲きの桜だそうで、あまり盛りに訪れた皆さんには見てもらえないことが多いようで、「泣き桜」と名付けられたそうです。

此方は人気の「仁和寺」の「御室桜」です。「泣き桜」は「御室桜」が散った後に咲く遅咲きの桜だそうで、あまり盛りに訪れた皆さんには見てもらえないことが多いようで、「泣き桜」と名付けられたそうです。

こちらも初めて見ます「大原野神社」の「幻の桜(千眼桜)」です。満開から二日ほどで終わってしまうということでした。

こちらも初めて見ます「大原野神社」の「幻の桜(千眼桜)」です。満開から二日ほどで終わってしまうということでした。

こちらは平家所縁の「寂光院」、紅葉の頃に訪れることが多いですが、桜と池の風景が素敵ですね。

こちらは平家所縁の「寂光院」、紅葉の頃に訪れることが多いですが、桜と池の風景が素敵ですね。

何度か歩いたことがありますが、こちらの「哲学の道」の桜は、近くの記念館がある日本画家「橋本関雪夫妻」が疎水沿いに・・と、100年前、360本の桜を寄贈されたものだったのをこの番組の解説で知った次第です。(関雪桜といわれています)現在は450本ほどの桜で、疎水沿いが華やかになっているとのことでした。

何度か歩いたことがありますが、こちらの「哲学の道」の桜は、近くの記念館がある日本画家「橋本関雪夫妻」が疎水沿いに・・と、100年前、360本の桜を寄贈されたものだったのをこの番組の解説で知った次第です。(関雪桜といわれています)現在は450本ほどの桜で、疎水沿いが華やかになっているとのことでした。

この番組で特別に生中継でライトアップされていました。

この番組で特別に生中継でライトアップされていました。

「なりひら寺」(十輪寺)です。これはVTRで昼間のものですが、「なりひら桜」と呼ばれていて、藤原氏が晩年此方で過ごされた「業平」の供養に植えられたそうです。一本の桜の木が「天蓋の桜」ともいわれるとおり、お庭に覆いかぶさるように、「三方普感の庭」(たってもよし、座ってもよし、寝てもよし)といわれるお庭で見事な花姿を見せてくれています。

「なりひら寺」(十輪寺)です。これはVTRで昼間のものですが、「なりひら桜」と呼ばれていて、藤原氏が晩年此方で過ごされた「業平」の供養に植えられたそうです。一本の桜の木が「天蓋の桜」ともいわれるとおり、お庭に覆いかぶさるように、「三方普感の庭」(たってもよし、座ってもよし、寝てもよし)といわれるお庭で見事な花姿を見せてくれています。

ライトアップ生中継時の「なりひら桜」です。

ライトアップ生中継時の「なりひら桜」です。

「ジュピター」の演奏と共に流れた桜の映像がより幻想的に感じられて見入ってしまってました。

「ジュピター」の演奏と共に流れた桜の映像がより幻想的に感じられて見入ってしまってました。

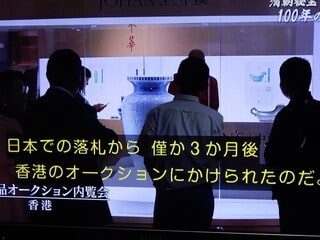

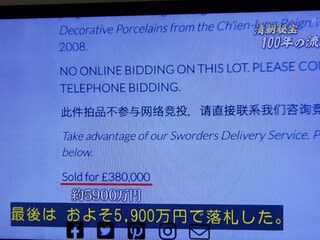

「乾隆帝時代」の秘宝はすごくたくさんあって、これは今回のオークションで「7200万」で落札されました。確か20世紀初期に日本に渡って、買い戻されたようです。

「乾隆帝時代」の秘宝はすごくたくさんあって、これは今回のオークションで「7200万」で落札されました。確か20世紀初期に日本に渡って、買い戻されたようです。

これは1300万で落札されました。

これは1300万で落札されました。

すごい価格ですよ「2億2千万円」

すごい価格ですよ「2億2千万円」

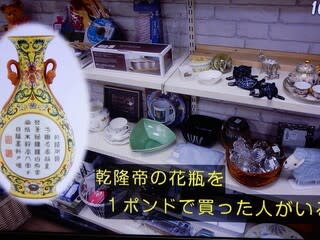

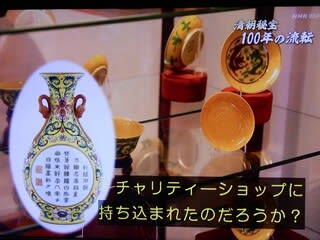

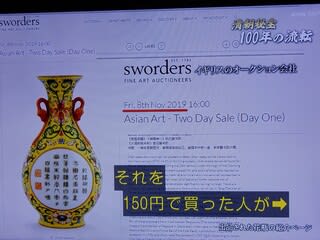

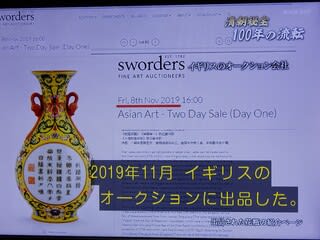

この小さな花瓶(といっても半分の壁掛け用ですよ)イギリスでのオークションで150円だったものが中国のコレクターを経て、1億8千万円で落札されました。

この小さな花瓶(といっても半分の壁掛け用ですよ)イギリスでのオークションで150円だったものが中国のコレクターを経て、1億8千万円で落札されました。

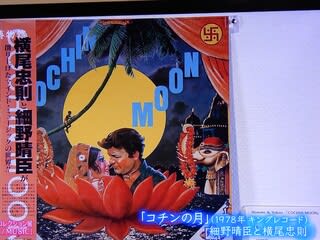

イラストレーターで有名な「横尾忠則氏」が実はあの「YMO」の結成に関わっていたということなんですが、「自称4人目のYMOだ」と言われたほどだったとか・・

イラストレーターで有名な「横尾忠則氏」が実はあの「YMO」の結成に関わっていたということなんですが、「自称4人目のYMOだ」と言われたほどだったとか・・

レコードジャケットも勿論「横尾氏」で、アルバムには声も入っているそうです。(聞いてみたいですね)

レコードジャケットも勿論「横尾氏」で、アルバムには声も入っているそうです。(聞いてみたいですね)

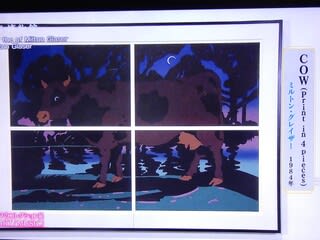

「ミルトン・グレイザーさん」がある企業の年末年始用のカレンダー等のイラスト (昔から贈呈物品っていうのありましたよね)に提供された(牛)というアート作品だそうです。

「ミルトン・グレイザーさん」がある企業の年末年始用のカレンダー等のイラスト (昔から贈呈物品っていうのありましたよね)に提供された(牛)というアート作品だそうです。

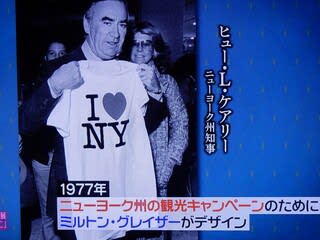

行ったことのない私でも知っているこのTシャツのデザインです。

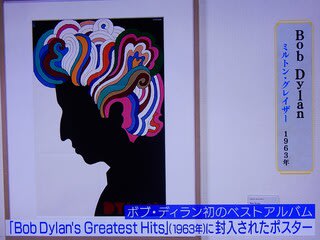

行ったことのない私でも知っているこのTシャツのデザインです。 「ボブディラン」のLPに入っていた「ポスター」だそうです(すごく素敵です~~

「ボブディラン」のLPに入っていた「ポスター」だそうです(すごく素敵です~~ )

)

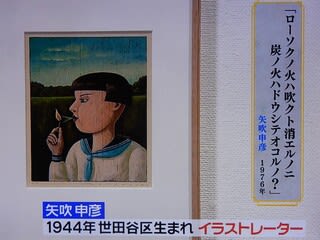

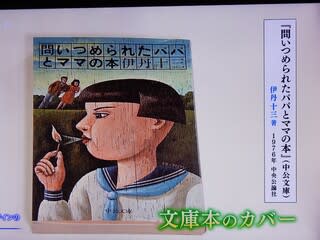

存じませんでしたが、イラストレーター「矢吹申彦氏」の作品を・・「伊丹十三さん」の文庫本のカバーだそうです。すごくインパクトありますよね。

存じませんでしたが、イラストレーター「矢吹申彦氏」の作品を・・「伊丹十三さん」の文庫本のカバーだそうです。すごくインパクトありますよね。

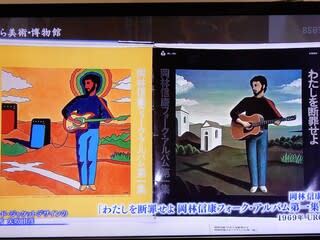

「岡林信康さん」「松任谷由実さん」「森山直太朗さん」のレコジャケですが、これもインパクトありますね。素敵ですよね~

「岡林信康さん」「松任谷由実さん」「森山直太朗さん」のレコジャケですが、これもインパクトありますね。素敵ですよね~

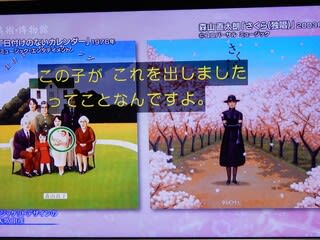

「森山良子さん」のアルバムジャケットには「森山家」の皆さんが描かれてます。

「森山良子さん」のアルバムジャケットには「森山家」の皆さんが描かれてます。

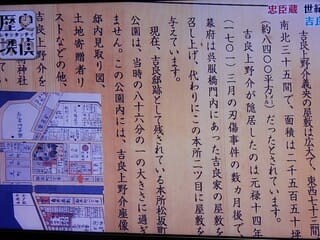

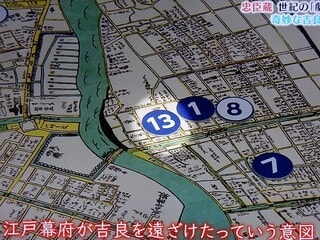

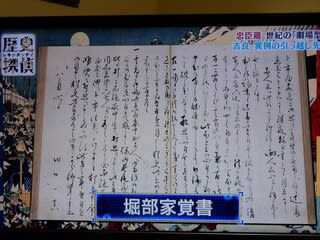

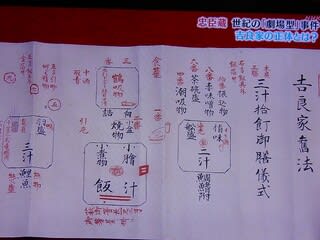

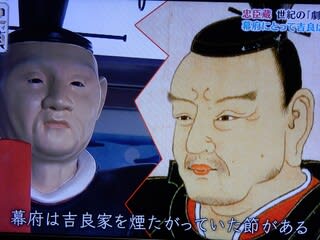

驚いたのが「吉良邸」です現在の地図との比較ですが80倍(今の地図は86分の1と書かれてますね)の大きさだったんですって、サッカー場より広いようです。

驚いたのが「吉良邸」です現在の地図との比較ですが80倍(今の地図は86分の1と書かれてますね)の大きさだったんですって、サッカー場より広いようです。

「血荒い井戸」も残ってるようですねそれと、このお屋敷が、「幕府」の命令で転居させられたというのです。(この転居が討ち入りには好都合だったようです)

「血荒い井戸」も残ってるようですねそれと、このお屋敷が、「幕府」の命令で転居させられたというのです。(この転居が討ち入りには好都合だったようです)

「高家」だった吉良邸は「江戸城」近くからドラマなどでよく出てくる転居先(城から遠い下級の武家が住むようなところ)へ幕府の命で転居さされるんですね

「高家」だった吉良邸は「江戸城」近くからドラマなどでよく出てくる転居先(城から遠い下級の武家が住むようなところ)へ幕府の命で転居さされるんですね

当時のこの辺りは番所が一つという開発途上の地だったそうです。

当時のこの辺りは番所が一つという開発途上の地だったそうです。

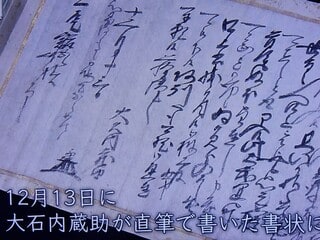

江戸じゅうが討ち入りを期待している中で、邸宅の引っ越し先の状況を考えて、「討ち入りするべき時」が来たと、「大石」の意を決するまでの心中がつづられた手紙は「高揚」した状態で書かれた、右肩上がりの「大石」そのものを感じられる筆跡だったということでした。

江戸じゅうが討ち入りを期待している中で、邸宅の引っ越し先の状況を考えて、「討ち入りするべき時」が来たと、「大石」の意を決するまでの心中がつづられた手紙は「高揚」した状態で書かれた、右肩上がりの「大石」そのものを感じられる筆跡だったということでした。 途中のお役人たちは、「ねぎらいの言葉」をかけて「お茶」も振るまったそうです。

途中のお役人たちは、「ねぎらいの言葉」をかけて「お茶」も振るまったそうです。

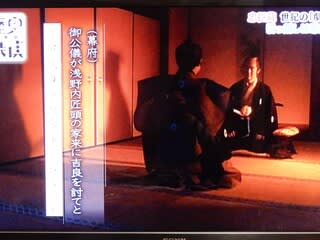

「綱吉政権」は「若い旗本登用」のために「高家 吉良」を排除したいという意向もあったようです。

「綱吉政権」は「若い旗本登用」のために「高家 吉良」を排除したいという意向もあったようです。

「討ち入り後」は、「泉岳寺」に近いがわの江戸城への入口をこちらに移動させたほどで、民衆たちに「忠臣蔵」を広げていったようですね。

「討ち入り後」は、「泉岳寺」に近いがわの江戸城への入口をこちらに移動させたほどで、民衆たちに「忠臣蔵」を広げていったようですね。

「幕府」がプロデューサーだったといわれたときは「そうかもしれない」と思いましたが・・

「幕府」がプロデューサーだったといわれたときは「そうかもしれない」と思いましたが・・

「佐藤次郎さん」は「吉良がかわいそうだ、もし忠臣蔵遣るなら(吉良)を演じたい」なって、おっしゃってましたね。

「佐藤次郎さん」は「吉良がかわいそうだ、もし忠臣蔵遣るなら(吉良)を演じたい」なって、おっしゃってましたね。

「和歌山城ホールオープニング記念」での、「仲代達也さん」役者生活70周年を記念しての舞台でした。

「和歌山城ホールオープニング記念」での、「仲代達也さん」役者生活70周年を記念しての舞台でした。

「日本と西洋」の絵を比べたら可愛いのと可愛くないとなてしまいます。西洋のはリアルすぎ(狩りの後の姿が描かれてることが多かったよう)です。

「日本と西洋」の絵を比べたら可愛いのと可愛くないとなてしまいます。西洋のはリアルすぎ(狩りの後の姿が描かれてることが多かったよう)です。 宗教的なこともあったようです。

宗教的なこともあったようです。

「若冲」がこんな動物の絵を描いていたのには驚きました。

「若冲」がこんな動物の絵を描いていたのには驚きました。

「禅僧」達が「禅問答」の題材に描いたようですが・・意外に可愛さもあります。涅槃図にもたくさんの動物を描いています。

「禅僧」達が「禅問答」の題材に描いたようですが・・意外に可愛さもあります。涅槃図にもたくさんの動物を描いています。 この絵もほのぼのしていますよね。

この絵もほのぼのしていますよね。 「神話」の絵の対比ですね。後期に登場する絵だったそうです。(この展覧会は28日に終わってしまいましたが・・)

「神話」の絵の対比ですね。後期に登場する絵だったそうです。(この展覧会は28日に終わってしまいましたが・・)

「家光」の絵です。独自の描き方でほんのりしますよね。

「家光」の絵です。独自の描き方でほんのりしますよね。

「画人伝」では、6人の中に「家光と家綱」が「奇画」を描く画人として選ばれてるそうです。

「画人伝」では、6人の中に「家光と家綱」が「奇画」を描く画人として選ばれてるそうです。

「西洋」のきれいな油絵が現れる頃には「へた」だといわれていたようですが・・

「西洋」のきれいな油絵が現れる頃には「へた」だといわれていたようですが・・

あの「風神雷神図」の「俵屋宗達」ですよ。可愛い犬の絵です。禅僧の方達の「禅問答」関連の絵は面白いです。

あの「風神雷神図」の「俵屋宗達」ですよ。可愛い犬の絵です。禅僧の方達の「禅問答」関連の絵は面白いです。

「襖絵」には鳥等の動物が描かれてますが、こんなに可愛い犬の絵も

「襖絵」には鳥等の動物が描かれてますが、こんなに可愛い犬の絵も 。「円山応挙」の犬の絵は一匹だけの絵がなくて、複数描くことで可愛い子犬の動きを表しているとのことでした。(可愛い~~

。「円山応挙」の犬の絵は一匹だけの絵がなくて、複数描くことで可愛い子犬の動きを表しているとのことでした。(可愛い~~ )

)

ミュージアムショップのグッズ、素敵な欲しくなるものばかり・・(東京の人が羨ましい~~

ミュージアムショップのグッズ、素敵な欲しくなるものばかり・・(東京の人が羨ましい~~ 左上の「渚会」が私たちが出演したものです。(パンフは夏に、浴衣を着て発表会をした時の写真です)

左上の「渚会」が私たちが出演したものです。(パンフは夏に、浴衣を着て発表会をした時の写真です) 18日に上演された「花咲く乙女の子守歌」は、「ナレーション教室」の方達と観に行ってきました。「演劇ユニット」で長いセリフを2人芝居で、演じられて、皆で「凄いよね~~」って、感嘆してました。

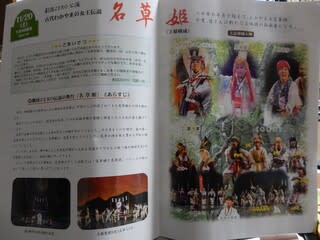

18日に上演された「花咲く乙女の子守歌」は、「ナレーション教室」の方達と観に行ってきました。「演劇ユニット」で長いセリフを2人芝居で、演じられて、皆で「凄いよね~~」って、感嘆してました。 そして今日20日は、私の「教室仲間」の友人3人も出演の「劇団ZERO」(先生は勿論所属されてますので出演されてます)の伝説の舞台「名草姫」が上演されました。

そして今日20日は、私の「教室仲間」の友人3人も出演の「劇団ZERO」(先生は勿論所属されてますので出演されてます)の伝説の舞台「名草姫」が上演されました。 始まる前だったのでぎりぎり撮れました。初めまして・・「大ホール」ですよ~。

始まる前だったのでぎりぎり撮れました。初めまして・・「大ホール」ですよ~。

友人達を撮りたかったのですが、体が常に動いているのと、後ろにいることが多くてなかなか撮れません。

友人達を撮りたかったのですが、体が常に動いているのと、後ろにいることが多くてなかなか撮れません。 スタッフとしての仕事のうち合わせを終えて少し時間があいたので、逆光ですが、ホールの窓越しに、「和歌山城」を撮ってみました。(カメラ持て行けばよかった~~)

スタッフとしての仕事のうち合わせを終えて少し時間があいたので、逆光ですが、ホールの窓越しに、「和歌山城」を撮ってみました。(カメラ持て行けばよかった~~) 帰途に向かう時ライトupの「和歌山城」を撮ったのですが・・(すいませんスマホ写真になれてなくて・・)

帰途に向かう時ライトupの「和歌山城」を撮ったのですが・・(すいませんスマホ写真になれてなくて・・) 今日は一人だったので、こちらも新しくなった「和歌山市駅」です。右側には「市民図書館」が移転してきています。

今日は一人だったので、こちらも新しくなった「和歌山市駅」です。右側には「市民図書館」が移転してきています。

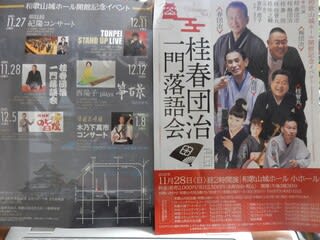

「桂春団治一門会」や、TONPEIさん」

「桂春団治一門会」や、TONPEIさん」

「西 陽子さん」「木乃下真市さん」達の開館記念イベントが開催されます。

「西 陽子さん」「木乃下真市さん」達の開館記念イベントが開催されます。

先日、「ナレーション 朗読教室」で、新しく「赤毛のアン」の台本を頂き、ずいぶん昔にTVでドラマ等を、観てたな~~って、懐かしくて、でも内容は朧気で・・・その当時のドラマでは「アン」が可愛かったという記憶しかないもので・・

先日、「ナレーション 朗読教室」で、新しく「赤毛のアン」の台本を頂き、ずいぶん昔にTVでドラマ等を、観てたな~~って、懐かしくて、でも内容は朧気で・・・その当時のドラマでは「アン」が可愛かったという記憶しかないもので・・ 、それももう来週最終回のようですが・・)」というドラマ放映されてるよと友人が教えてくれたので、吹き替えということだったので先の日曜日に、声優さんの話方を参考に出来ればと、視初めまして・・登場人物それぞれの特徴の話方を少しですが、学べたので、毎週視てどんな登場人物が回ってきても、特徴出せるように・・と思っています。

、それももう来週最終回のようですが・・)」というドラマ放映されてるよと友人が教えてくれたので、吹き替えということだったので先の日曜日に、声優さんの話方を参考に出来ればと、視初めまして・・登場人物それぞれの特徴の話方を少しですが、学べたので、毎週視てどんな登場人物が回ってきても、特徴出せるように・・と思っています。 北原白秋の「五十音」という詩を、2度目はスピードアップで皆で声をそろえて読みました。(読んだ後は皆「あ~~大変~」でした)

北原白秋の「五十音」という詩を、2度目はスピードアップで皆で声をそろえて読みました。(読んだ後は皆「あ~~大変~」でした) こちらは「谷川俊太郎の「生きる」です。グループに分かれて上段と下段一緒に・・という読み方です。

こちらは「谷川俊太郎の「生きる」です。グループに分かれて上段と下段一緒に・・という読み方です。