きのうは、岡崎市にあるカルチャーセンター・暮らしの学校での染め講習会「きさくにくさき染めの会」でした。昨年秋から3か月に2回開催の定期講座となり、昨日は2回目の講座。今期は13名の方が参加してくださいました。

昨日使った材料はヨモギ。前回4月の講座の折には、「5月には若い草で緑葉染めをします」と予告したのですが、今年は例年よりも草の伸びが早すぎて、緑葉染めをするには遅すぎる気がして急遽、通常の染めにしました。

ヨモギは10月頃までほぼずっと黄色が染められる草なのですが、季節によって染まる黄色はいろいろ。5月のヨモギ染めは、私にはたぶんはじめての経験です。

前日、敷地内の数か所で採れるだけ採ったヨモギ。普段は刻んだらすぐ鍋に入れて煮出すのですが、暮らしの学校の講座の時間は短いので、採取してすぐ押し切りで刻み、ビニール袋に入れて持参しました。

そのせいかどうか、夏以降のヨモギに比べたらなかなか濃い色が出てこなくて、心配になったほど。

アルミ媒染液にいったん入れた布類を急遽銅媒染液に入れ替えたり、3番液のなかにカリヤスの乾燥葉をくわえて色を濃くする工夫をしたりして、なんとか思わしい色になりました。

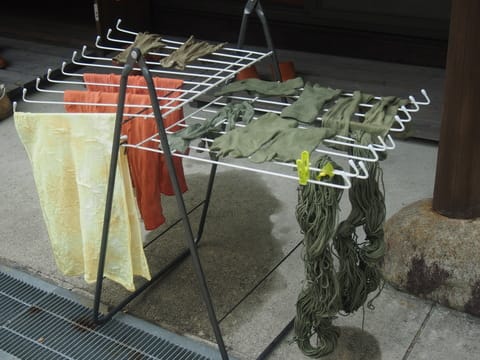

銅媒染で草っぽい黄色。鉄媒染でオリーブい色に。

参加者のお一人が、ご自身で有松絞りをほどこしたハンカチ。花と葉の模様です。

こちらは織りをなさっている方が織り糸の残りでちくちく縫った布。元は白でした。

講習会には、いろんな方がおみえです。みなさん、さまざまの布をお持ちになったり、選んだりなさって、模様の工夫もアイデアに富んでいるので、見ていて面白い。勉強になります。

暮らしの学校の次の講座は、7月16日と8月20日。真夏なので、どちらかの会で、インド藍の染めも致します。暮らしの学校の講座、お問い合わせ、お申し込みはこちらまでどうぞ。

おなじく暮らしの学校の講座「アンティマキの優しく易しい焼き菓子とパンの会」、来期の講座は、7月6日と9月7日です。お問い合わせ、お申し込みはこちらに。

昨日使った材料はヨモギ。前回4月の講座の折には、「5月には若い草で緑葉染めをします」と予告したのですが、今年は例年よりも草の伸びが早すぎて、緑葉染めをするには遅すぎる気がして急遽、通常の染めにしました。

ヨモギは10月頃までほぼずっと黄色が染められる草なのですが、季節によって染まる黄色はいろいろ。5月のヨモギ染めは、私にはたぶんはじめての経験です。

前日、敷地内の数か所で採れるだけ採ったヨモギ。普段は刻んだらすぐ鍋に入れて煮出すのですが、暮らしの学校の講座の時間は短いので、採取してすぐ押し切りで刻み、ビニール袋に入れて持参しました。

そのせいかどうか、夏以降のヨモギに比べたらなかなか濃い色が出てこなくて、心配になったほど。

アルミ媒染液にいったん入れた布類を急遽銅媒染液に入れ替えたり、3番液のなかにカリヤスの乾燥葉をくわえて色を濃くする工夫をしたりして、なんとか思わしい色になりました。

銅媒染で草っぽい黄色。鉄媒染でオリーブい色に。

参加者のお一人が、ご自身で有松絞りをほどこしたハンカチ。花と葉の模様です。

こちらは織りをなさっている方が織り糸の残りでちくちく縫った布。元は白でした。

講習会には、いろんな方がおみえです。みなさん、さまざまの布をお持ちになったり、選んだりなさって、模様の工夫もアイデアに富んでいるので、見ていて面白い。勉強になります。

暮らしの学校の次の講座は、7月16日と8月20日。真夏なので、どちらかの会で、インド藍の染めも致します。暮らしの学校の講座、お問い合わせ、お申し込みはこちらまでどうぞ。

おなじく暮らしの学校の講座「アンティマキの優しく易しい焼き菓子とパンの会」、来期の講座は、7月6日と9月7日です。お問い合わせ、お申し込みはこちらに。