大学で民俗学に興味を持った姪が稲武を訪れた時、「この辺に鬼にかかわるおまつりとか伝統芸能とか残っているところはないか」ときいたので、即座に教えたのが、北設楽郡東栄町や豊根村など天竜川水系に伝わる花祭りです。

昨年の夏に彼女が稲武を訪れた時には、東栄町にある花祭り会館に連れていき、今年は、11月3日に行われた東栄フェスティバルに同行しました。

花祭りは鎌倉時代末期から室町時代にかけて、修験者から伝わったのがはじまりで、以来700年、脈々と今に続き、国指定重要無形文化財になっています。

わたしは、10数年前、このおまつりを、北設楽郡からはるか離れた豊橋市で見学したことがあります。

戦後まもなくのころ、花祭りの伝承地域のひとつである豊根村のいくつかの集落の人たちが、もと陸軍の演習場だった豊橋の高師が原に開拓に入り、地元にある御幸神社であたらしく花祭りをはじめました。私が見学したのは、その花祭りです。1999年の1月4日のこと。

こちらの花祭りは、あちこちの集落の人たちの花祭りが合体した形なので、その夜であった男性によると、「ここの祭りはちゃんぽんで雑種の花祭り。ほんとの花祭りはこんなんじゃない」。でも、はじめて見た私には、興味深いおまつりでした。それで、当夜撮った写真と見聞きした話を一冊のノートにまとめました。

花祭りが開催されている神社は御幸神社。小さな場所に結構な見物客が詰めかけていましたが、お互い知り合いばかりのようで、和気あいあいとした雰囲気でした。

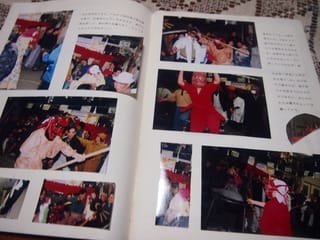

祭の後半、翁と媼の面をかぶった二人がおぼつかない足取りで出てきました。

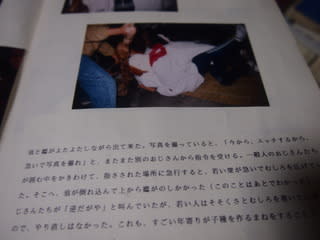

わたしの見聞記には、「写真を撮っていると、「今からエッチするから急いで写真を撮れ」と、またまた別のおじさんから指令を受ける。(中略)若い衆が急いで蓆を広げていた。そこへ翁が倒れ込んで上から媼がのしかかった。おじさんたちが「逆だがや」と叫んでいたが(後略)」とあります。

このシーン、おかしかった。年寄りの夫婦が子種を作る真似をすることが、豊穣への祈りにつながるらしい。

この夜は、豊橋市の条例に従い、祭りは10時過ぎに終了。「ちゃんぽんの花まつり」と評した男性から、「本物をぜひ見にこい」と言われましたが、その後、奥三河に移住しながら、花祭りに触れる機会のないまま過ごしました。今回やっと、姪の希望で東栄町に赴き、3つの集落の花祭りのいくつかの部分を見学できました。

こちらは河内保存会の朝鬼。赤鬼と青鬼、白鬼のしぐさがこっけい。

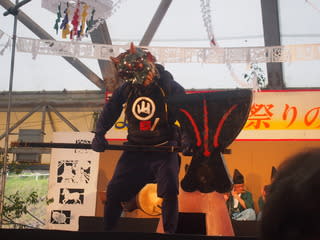

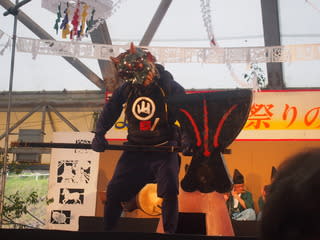

「山」と胸に書いてあるのは、足込保存会の山見鬼。「山を割り、生命の再生を図り、生まれ清まりの重要な役割を担う鬼」と、チラシにあります。

ところで、河内集落の鬼と、足込集落の鬼には、決定的な違いがあります。それは、角があるかないか。河内にはなく、足込にはあるのです。

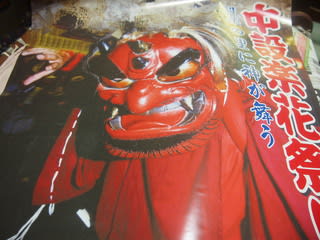

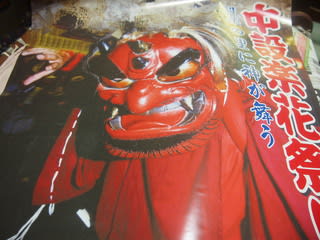

こちらは、東栄町中設楽に住む友人にもらった観光用の袋。11集落の鬼の写真が載っていますが、このなかのいくつかの鬼は、角がありません。

これも友人にもらった中設楽の花祭りのカレンダー。中設楽の鬼も角がないのです。これらの角のない鬼、もともとはあったのに、なんと村人たちが切ってしまったのだと、昨年の夏、花祭り会館を訪れた時に知りました。

明治時代、廃仏毀釈の運動がさかんなおり、仏教系の行事として伝わった花祭りの存続が危ぶまれるほどの事態に陥ったのだそうです。その時村人がとった行動がすごい。先祖から伝わった鬼の面の角を切り取り、名前まで変えたのです。榊鬼、山見鬼といった名称のかわりにつけたのは、記紀に記載されている素戔嗚尊や猿田彦。神の名前に変えてしまいました。要するに、神道の祭りにかえたのです。この日見た河内保存会の角のない鬼は素戔嗚尊になっていて、なんとヤマタノオロチ退治を演じて見せました。

もっともこの花まつり、起源は修験道に由来するのだそうですが、長い年月の間に田楽やお神楽など種々の芸能が入り混じって、多分信仰も神仏習合。だから、仏教本来の信仰が純粋に伝承されてきたということでもなさそう。

それにしても、仏教から神道に乗り換えてでも、鬼という名前を変えてまでも存続したかったおまつり。信仰よりもまつりをすること自体に意味を見出していた、ということなのでしょうか? 豊橋のお祭りの時も、この日垣間見たいくつかの集落の断片的な祭りにも、神や仏への信仰というより、長い間伝わってきた祭りを行うことによって生まれる一体感を大事にしている、という印象を強く持ちました。

東栄町の集落の花祭りの始まる前に行われた、設楽町貝津田というところの棒の手。棒の手は豊田市のあちこちにものこっていて、何十年も前に一度、見たことがあります。こちらも中世に始まった伝統芸能なのですが、もともとは武装した農民の技をみせるものでもあったようで、こちらではなんと、剣もなぎなたも鎌も真剣だそう。大けがをして救急車に運ばれたことも何度かあったとか。

長野県飯田市遠山の霜月まつり。このおまつりも、国の重要無形民俗文化財で、宮廷で行われた祭の形をそのまま模した「湯立ての神事」がほぼ原形のままの形で残されているのだそうです。神主の衣装を着た男の人たちのおどりが、はじめはゆっくり、途中から早くなり、複雑な足さばきになるところがおもしろかった。一番偉いとおもわれる年配の男性の着ている白い衣に「神」とかかれているのも珍しくおもいました。

静岡県浜松市の寺尾のひよんどり。こちらも国指定重要無形民俗文化財。火踊りがなまったものだそうです。こちらも鬼が出てきて、勝手に暴れ出すのを、人間がなんとかおちつかせようと?しているしぐさおかしかった。

最後は、東栄町中在家保存会の湯ばやし。まつりのクライマックスの一つのようです。それまで舞台で演じていたのを、観客と同じ位置に湯を張った大鍋をしつらえて、若い人たちが湯たぶさというわら束を持って舞います。この時の掛け声が、花祭り独特の「テ~ホヘ、テホヘ」。片足飛びのしぐさは、昔の農民独特の足さばきのよう。地元の人らしい、数人の年配の人たちは、満面に笑みを浮かべて、拍子をとりながら舞手に合わせて踊っていました。

同じ動作をくりかえしくりかえしするうちに、ほかの舞い同様、しだいに動作が早くなり、最後は釜の湯を観客にふりかけてまわります。この湯を浴びると、一年間無病息災に暮らせるといわれているそうで、観客は奇声を発して遠巻きにしながらもさして遠くにも逃げず、笑いあいながら見守っています。

ほんのさわりだけといった感のある花祭りでしたが、地元の人たちはうれしそうでした。小さい時からなじんだまつりは、彼らにとってとても大事なものなのだろうな、と思えました。

でも、子供のころから転校と転居を繰り返してきた私には、祭りを大事に思う、ということがどういうことなのか、実をいうと理解することは難しい。

昔のように、一つの村の中でほぼ同じ仕事をし、暮らし方も一緒で、同じ宗教を信じ、同じ風習を変えないでいるのであれば、祭りは大きな意義があると思えます。

でも、今のように、村と言えど都会とさして変わらず、仕事も暮らし方も生き方も違う人の集まりになっている時代に、こういう祭りを続けるというのは、どういうことなのだろう、とおもわないでいられません。続けることが楽しい間はいいけれど、無理が生じた時はたいへんだろうな、とおもいました。

ともあれ、和太鼓集団志多楽の演奏も含めて、伝統芸能鑑賞の一日は楽しかった。