↑ 右がイエス、その足を持っているのがマリアだとすぐわかります。左前がラザロ、その後ろがユダ、その右後ろに立っているのがマルタか?イエスの視線はユダに向けられているようです。

〒981-3302宮城県富谷市三ノ関坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380 FAX:022-358-1403

日本福音教団 富 谷 教 会 週 報

受難節第4主日 2024年3月10日(日)午後2時~2時50分

礼 拝 順 序

前 奏 辺見トモ子姉

司 会 邉見 順子姉

讃美歌(21) 543(キリストの前に)

交読詩篇 2(なにゆえ、国々は騒ぎ立ち)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、A

司会者の祈り

聖 書(新共同訳)ヨハネによる福音書12章1~8節(新p.191)

説 教 「香油を注がれた主」 辺見宗邦牧師

祈 祷

讃美歌(21) 567(ナルドの香油)

献 金

感謝祈祷

頌 栄(21) 27(父・子・聖霊の)

次週礼拝 3月17日(日)午後2時~2時50分

聖 書 ヨハネによる福音書12章20~36節

説教題 「十字架の勝利」

讃美歌(21) 442 27 交読詩篇 22:23-32

本日の聖書 ヨハネによる福音書12章1~8

1過越祭の六日前に、イエスはベタニアに行かれた。そこには、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。2イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロは、イエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。3そのとき、マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を一リトラ持って来て、イエスの足に塗り、自分の髪でその足をぬぐった。家は香油の香りでいっぱいになった。4弟子の一人で、後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。5「なぜ、この香油を三百デナリオンで売って、貧しい人々に施さなかったのか。」6彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって、金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。 7イエスは言われた。「この人のするままにさせておきなさい。わたしの葬りの日のために、それを取って置いたのだから。8貧しい人々はいつもあなたがたと一緒にいるが、わたしはいつも一緒にいるわけではない。」

本日の説教

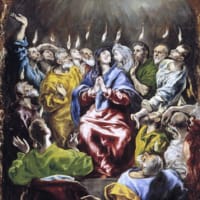

今日の聖書の箇所は、11章との関連で書かれています。11章には、ベタニア村に住むマリアとその姉妹マルタの兄弟ラザロが病気になり死んだとき、このラザロをイエスがよみがえせた事が記されています。ラザロのよみがえりの出来事は、主イエスが復活であり、命であることを示された最後のしるしでした。イエスがラザロをよみがえらせたことは大きな波紋を巻き起こしました。このままでは皆がこの男を信じてしまう。そう思った大祭司と祭司長たちはイエスを殺そうとたくらみました。そこでイエスと弟子たちは、一時ベタニアを去り、荒れ野に近い地方のエフライムの町に滞在していました。

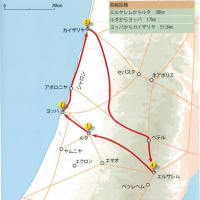

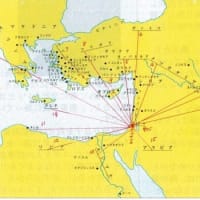

イエスの移動

1エルサレム 2ヨハネがバプテスマを授けていた場所あたり 3ベタニヤ(ラザロが病気になった) 4イエスは出発を遅らせる 5弟子たちとベタニヤに行く。ラザロは死んで四日たっていた。イエスは彼をよみがえらせた 6目撃者が、その出来事を議会に報告した。彼らはイエスを殺す計画を立てた。7イエスは弟子たちとひそかにエフライム に旅をされた。 出来事の順序は、ヨハネ10:22-11:57による。

過越祭が近づいた頃、イエスはエルサレムに行くことを決意され、またベタニアに行かれました。ベタニアは、エルサレム近郊の村で、オリーブ山の東南の麓にあり、エルサレムまでは3㎞の距離にあります。ベタニアにはイエスが愛したラザロとその姉妹マルタとマリアの他に、イエスが癒した重い皮膚病だったシモンの家がありました(マルコ14:3)。ベタニアはイエスが地上での最後の日々を過ごした村でした(マルコ14:17)。

イエスがベタニアに行かれたのは過越祭の6日前です。イエスにとって最後の過越祭です。<過越祭>はかつてエジプトにおいて奴隷状態であったイスラエルが、神の導きによって脱出したことを記念する祭りです。神がエジプト人の初子を殺したとき,仔羊の血を鴨居と入口の2本の柱に塗ったユダヤ人の家だけは過ぎ越したという出来事にちなむ祭です。新約時代には過越祭の行事はユダヤ歴ニサン月(3月~4月)の14日の午後、神殿での羊の屠りで始まります。この日は、エルサレムの住民が各家庭で過越祭を祝って食する羊をほふるため、神殿に羊を連れて来るので、神殿境内は人と羊であふれます。当時エルサレムの人口は約3万人ですが、神殿内にはおよそ6400人が神殿につめかけたと推定されています。夕方までに祭司とレビ人による屠りと奉献の儀式があり、祭司の手によって羊の血が祭壇に注がれます。その儀式を終えてから、日没後各家庭でこの肉を食します。例年、過越祭には外地から10万人を超える巡礼者が訪れたと言われています。

イエスは6日後の過越祭の初日、神殿で羊の屠りが行われる時に十字架の死を遂げることになるのです。そのような差し迫った状況の中で、イエスはベタニアに行かれました。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいました。イエスのために夕食が用意され、マルタは給仕をしていました。ラザロはイエスと共に食事の席についた人々に中にいました。

そのとき、マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持って来て、イエスの足に塗り、自分の髪でその足をぬぐいました。<1リトラ>は約326gです。缶ジュース1本ぐらいの量です。<ナルドの香油>とは、インドやネパールが原産で、ヒマラヤの高地に自生する高さ15~30㎝位の植物の根茎から抽出する精油で、英名はスパイクナード、別名ナルドと言い、主に鎮静作用があり、皮膚の保湿効果もがあります。当時は、ギリシア、ローマ世界で珍重された高価な香油です。ソロモン王の栄華を伝えるために雅歌にも出てきます(4:13)。

ナルド、オミナエシカの植物 アラバスターの壺 【15-30㎝の小形の多年草で、ヒマラヤやネパールの高地の原産。 葉も短い茎も毛で覆われている。花は淡紅色で花茎の頂きに多数集まる。 どの部分も芳香のある精油を含むが、それを絞って油にとかしたものを アラバスターの壺に入れて取り引きされた。ナルドを使う時にはアラバ スタ-の壺を割らなければならなかった。イスラエルではインドから 輸入された、大変高価なものであった。】

同じような香油注ぎの話(並行記事)が、マルコ福音書14:3~9、 マタイ福音書26:6~13にあります。また似た話がルカ福音書7:36~49にあります。ルカ福音書では、イエスのガリラヤ伝道の時に、ファリサイ派の人 の家で「一人の罪深い女」がイエスの足を涙でぬらし、髪の毛でぬぐい、接吻して香油を塗った話になっています。この女がマグダラのマリア(ルカ8:2)と同一視されるようになったのは、後世の教会伝承によるもので、聖書にはその根拠はありません。

マリアはイエスの足に香油を塗っていますが、それは当時饗応の食事の場合は、身を横にして、左手で頬杖をつき、右手で食事をするという姿勢だったので、足が後ろの方にあるので、容易に足に塗ることができたのです。

マリアが高価な香油を惜しみなくイエスの足に塗り、<自分の髪でその足をぬぐった>行為は、普通では誰も思いつかない奇抜な行為でした。香油の香りで家はいっぱいになりました。

その場にいた人たちは、マリアの振舞いを理解できなかったと思います。イエスの弟子の一人で、後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが「なぜ、この香油を三百デナリオンで売って、貧しい人々に施さなかったのか」と彼女の無駄と思える浪費をとがめました。

<三百デナリオン>とは、労働者のおよそ三百日分の収入に相当します。それだけの費用があれば、貧しい多くの人を助けることが出来ると、ユダは言ったのです。しかし、ユダがこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではありません。「彼は盗人であって、金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである」と、説明があります。ユダは金銭への執着がありました。ユダは人間的な欲望のために、やがて悪魔の誘惑に陥りました。人はしばしばもっともらしい理屈をつけて、自分の冷たい心や、自己本位の心を覆い隠そうとします。過越しの食事の後、ユダは祭司長たちから銀貨三十枚をもらってイエスを売り渡し、裏切りました(マタイ27:3、4)。

人は皆、信者のなすべきことは貧者に施し、病者弱者を助け、社会を善くすることなどの愛であると考えます。しかしキリストは、キリストを愛し、キリストに仕えることこそクリスチャンの第一の義務であり、つとめであると教えるのです。これは多くの人をつまずかせるに足る教えです。だがまずキリストを愛せよ。あなたの持ってるものその財産のみならず、身体、霊魂、心、信仰の全部をささげてキリストを愛せよ。これが救いの第一歩です。

ユダのマリアに対する非難を聞いたイエスは言われました。「この人のするままにさせておきなさい。わたしの葬りの日のために、それを取って置いたのだから。貧しい人々はいつもあなたがたと一緒にいるが、わたしはいつも一緒にいるわけではない。」マリアのイエスに対する振舞いは、兄弟のラザロをよみがえらせてくださったイエスへの深い感謝と、自分たち家族を愛してくださるイエスへの尊敬と愛を表す素直な思い切った行動でした。イエスはそれをお認めになり、お喜びになられたのです。

マリアがイエスの死を予感し、その準備のために香油を貯えていたのかどうかはわかりません。また、イエスの死の備えをするために香油を注いだのかどうかも分かりません。しかし、主イエスはその日のマリアの振舞いをご自分の死への準備とし、死体への塗油の先取りとして受けとられたのです。ユダヤでは遺体を埋葬するとき、遺体に香油を塗り、布で包んで墓に納めました。それが「葬りの備え」です。イエスはマリアの香油の塗油をご自分の埋葬の準備としてお受けになったのです。

イエスは言われます。「貧しい人々はいつもあなたがたと一緒にいるが、わたしはいつも一緒にいるわけではない。」ここで主イエスが言っていることは、いつでもできる事と、今しか出来ない事というものがあるということです。「わたしはいつも一緒にいるわけでなはない」と言われて、人々の罪の贖いとなって十字架の死に向かわれる方に、マリアはおそらく意識しないまま、その時彼女ができる最善のことをしたのだと思います。彼女の振る舞いは、この六日後には十字架上で死に、ゴルゴダの墓に葬られる死者イエスの塗油の先取りであり、一回限りの最終的表現でした。

日本には、「一期一会」という言葉があります。人と人との出会いは、常に人生で一度きりのものと心得て、相手に対して精一杯の誠意を尽くさなければならない、という意味で用いられる茶道の教えの言葉です。マリアは意識していたわけではなかったと思いますが、これから自分にかわって十字架にかかってくださるイエス様に、私の救いのために命を捨ててくださるイエス様に、せめて自分の大切な宝、出来る限りの最高の贈り物をしようとした香油注ぎは、時に適う一期一会の行為でした。貧しい者を助け、隣人を愛することも大切ですが神を愛することはさらに大切です。この愛がベタニヤのマリアによって、ささげられたのです。彼女はもてる宝を捧げ、献身のしるしとしたのです。家中にいっぱいになったナルドの香油の香りは、彼女のかぐわしい信仰の香りでした。イエス様は「世界中どこでも、福音が宣べ伝えられる所では、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろう(マルコ14:8~9)」と言って称賛されました。イエスに対するマリアのこの香油注ぎを、わたしたちも称賛しようではありませんか。いや、称賛するだけではなく、マリアの主イエスを愛する信仰を学び、「増させたまえ、主を愛する愛を」(讃美歌21,483番)と、わたしたちもひたすら祈り求めたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます