↑ 「ミケランジェロの最後の審判」中央では再臨したイエス・キリストが死者に裁きを下しており、向かって左側には天国へと昇天していく人々が、右側には地獄へと堕ちていく人々が描写されている。右下の水面に浮かんだ舟の上で、亡者に向かって櫂を振りかざしているのは冥府の渡し守カロンであり、この舟に乗せられた死者は、アケロ―ン川を渡って地獄の各階層へと振り分けられていく。

〒981-3302宮城県富谷市三ノ関坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380・FAX:022-358-1403

日本福音教団 富 谷 教 会 週 報

聖霊降臨節第八主日 2020年7月19日(日) 午後5時~5時50分

礼 拝 順 序

司会 斎藤 美保姉

前 奏 奏楽 辺見トモ子姉

讃美歌(21) 327(すべての民よ、よろこべ)

交読詩編 86(主よ、わたしに耳を傾け、答えてください。)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、A

司会者の祈り

聖 書(新共同訳)使徒言行録24章10-21節(p.262)

説 教 「復活の希望」

祈 祷 辺見宗邦牧師

讃美歌(21) 545(まことの神)

献 金

感謝祈祷

頌 栄(21) 27(父・子・聖霊の)

祝 祷

後 奏

次週礼拝 7月26(日) 午後5時~5時50分

聖 書 使徒言行録27章33-44節

説教題 「破局からの救い」

讃美歌(21) 462 536 27 交読詩篇 54

本日の聖書 使徒言行録24章10-21節

24:10総督が、発言するように合図したので、パウロは答弁した。「私は、閣下が多年この国民の裁判をつかさどる方であることを、存じ上げておりますので、私自身のことを喜んで弁明いたします。11確かめていただけば分かることですが、私が礼拝のためエルサレムに上ってから、まだ十二日しかたっていません。12神殿でも会堂でも町の中でも、この私がだれかと論争したり、群衆を扇動したりするのを、だれも見た者はおりません。13そして彼らは、私を告発している件に関し、閣下に対して何の証拠も挙げることができません。14しかしここで、はっきり申し上げます。私は、彼らが『分派』と呼んでいるこの道に従って、先祖の神を礼拝し、また、律法に則したことと預言者の書に書いてあることを、ことごとく信じています。15更に、正しい者も正しくない者もやがて復活するという希望を、神に対して抱いています。この希望は、この人たち自身も同じように抱いております。16こういうわけで私は、神に対しても人に対しても、責められることのない良心を絶えず保つように努めています。17さて、私は、同胞に救援金を渡すため、また、供え物を献げるために、何年ぶりかで戻って来ました。18私が清めの式にあずかってから、神殿で供え物を献げているところを、人に見られたのですが、別に群衆もいませんし、騒動もありませんでした。19ただ、アジア州から来た数人のユダヤ人はいました。もし、私を訴えるべき理由があるというのであれば、この人たちこそ閣下のところに出頭して告発すべきだったのです。20さもなければ、ここにいる人たち自身が、最高法院に出頭していた私にどんな不正を見つけたか、今言うべきです。21彼らの中に立って、『死者の復活のことで、私は今日あなたがたの前で裁判にかけられているのだ』と叫んだだけなのです。」

本日の説教

パウロの名が使徒言行録に最初に登場するのは、ステファノ殉教の死の時です。ステファのを目がけて石を投げた偽証人たは、サウロ(後のパウロ)という若者の足もとに着ている物を置きました(7:58)。サウロは、ステファノの殺害に賛成していました。サウロはステハノの死を目撃しました。

次に、パウロが登場するのは、シリア州のダマスコにいるキリスト教徒を迫害するために向かっていたときです。ダマスコに近づいたとき、天から語りかける主イエスの声を聞き、回心して主イエスを信じました。それは使徒としての召命でした。(9:1-19)。

パウロが、キリスト教に回心したのは、紀元33年頃でした。主イエスの十字架の死の三年後のことです。パウロの誕生が紀元10年頃とすると、回心は、彼が23歳前後の頃になります。

回心後、ダマスコで福音を告げた後、エルサレムを訪問し、主の兄弟ヤコブに会ったのはその二年後、紀元35年(ガラテヤ1:18には三年後とある)でした。その後、生まれ故郷のキリキア地方のタルソスに行きました。エルサレム教会からシリア州のアンティオキアへ派遣されたバルナバは、タルソスに行き、パウロをアンティオキアに連れ帰りました。二人は丸一年教会に一緒にいて、多くの人を教えました。アンティオキアの信徒が初めて「キリスト者(クリスチャン)」と呼ばれるようになりました(11:26)。

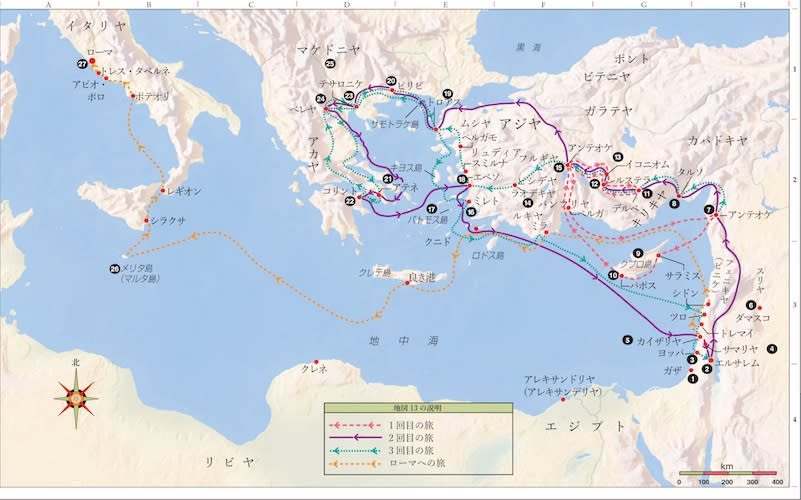

パウロは、先のエルサレム訪問後14年たってから(紀元48年)、バルナバと一緒にエルサレムに上り、異邦人伝道をめぐっての使徒会議に参加しました。その後、パウロはアンティオキアの教会から送り出されて、紀元48年に第一回伝道旅行(13:1-14:28)にでかけます。

パウロによる第二回伝道旅行は、49年~52年にかけて行われました(15:36-18:22)。この旅行で福音がオリエント世界(アジア)からギリシャ世界(ヨーロッパ)へと伝えられます。パウロはアテネやコリントで伝道しました。

第三回伝道旅行は、53年~56年に行われました(18:23~21:26)。アジア州の首都エフェソ(ローマの植民都市)で二年間伝道した後、ヨーロッパのマケドニア州とアカイア州(ギリシャ)に行きました。紀元56年、ギリシャのコリントに三か月滞在したあと、異邦人教会からの献金を持ってエルサレム教会を訪問することにしました。しかし、このパウロのエルサレム訪問はどんなに危険なことかを、途中小アジア州のミレトスの港町でエフェソの教会の長老たちを呼び寄せて別れを告げた遺言説教で語っています。

「今、わたしは、霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか、何も分かりません。ただ、投獄と苦難とがわたしを待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし、自分の決められた道を走りとおし、また主イエスからいただいた、神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。そして今、あなたがたが皆もう二度とわたしの顔を見ることがないとわたしは分かっています。」(20:22-25) このように、パウロのエルサレムへ行く決意は固く、苦難や死をも覚悟したものでした。

使徒言行録21章17節~26節は、エルサレムに戻ったパウロのことが書かれています。エルサレムで七日過ぎようとしていたときパウロはエルサレム神殿境内でアジア州から来たユダヤ人に捕らえられたのです。パウロが、ユダヤ人しか入れない所に異邦人を連れ込んで神殿をけがしたと誤解され、危うく殺されそうになったとき、ローマから派遣されている守備隊の千人隊長が駆けつけパウロを逮捕して保護したのです。彼は神殿側にあるアントニア城塞の兵営に連行されるとき、民衆に向かって話すことを許され、兵営の階段から民衆に弁明しました(21:27-22:21)。しかし、かえって人々の反感を煽るような結果いなってしまいました。パウロはローマ帝国の市民権を持っていることを主張したので、鞭打ちの刑は免れました。千人隊長は、翌日祭司長たちと最高法院の議員を招集して、パウロの弁明を聞きました。

23章1節から6節には、最高法院でのパウロの弁明が記されています。パウロは議場で声を高めて言いました。「兄弟たち、わたしは生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで、わたしは裁判にかけられているのです。」<死者の復活の望み>とは、イエスの復活で成就した死人の復活の望みです。この弁明の意図はパウロが騒乱を引き起こすようなユダヤ人ではなく善良な人間として認めさせることでした。しかし、パウロがこう言ったので、<復活も天使も霊も否定する>と言われているサドカイ派とこれを認めるファリサイ派との間に論争が生じ、最高法院の議場は騒然となりました。パウロは再び兵営に連れて行かれました。

その夜、主イエスはパウロのそばに立たれて、「勇気を出せ。エルサレムでわたしのことを力強く証ししたように。ローマでも証しをしなければならない。」と言われたのです。

その翌日、四十人以上のユダヤ人たちが、パウロを殺すまでは飲み食いしないという暗殺の陰謀を企てていることを知った千人隊長は、パウロをエルサレムからカイサリアの総督フェリクスのもとに護送しました。フェリクスは、ヘロデの官邸にパウロを留置しました。

フェリクスの前に立つパウロ。パウロの左で、訴えているのはテルティロ。パウロの左肩の所に見える顔がアナニヤと思われます。

今日の箇所は、最高法院の議場が騒然となったので、パウロが兵営に連れて行かれた日から五日後のことです。さっそくユダヤ人の大祭司アナニアが、長老と弁護士テルティロを連れて、総督フェリクスにパウロを訴えたことが書かれています。ユダヤ人たちは、邪魔者のパウロを何とかして一刻も早く排除したかったのです。

パウロの告発の理由は三つです。 1.パウロは疫病のような人間で、ローマの平和の騒乱者である。 2.<ナザレ人の分派>(キリスト者の異端)の首謀者である。 3.神殿の冒涜者である。

今日の聖書の箇所は、この告発に対するパウロの弁明です。

1.世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているという訴えに対して、パウロは、自分がエルサレムに上ったのは礼拝のためで、暴動を起こすためではないと反論します。礼拝のためエルサレムに着いてからまだ十二日しかたっていません。そんな騒ぎを起こす余裕もないし、それにだれ一人パウロが騒ぎを起こしたのを見たという目撃者が出ないのがその証拠だと主張します。

2. 次に彼は、彼らが<分派>と呼ぶ<この道>(キリスト教)に従っていることを認めます。けれども、ユダヤ人に「異端」と見做されている自分たちの方が、かえって完全に旧約聖書の教えと一致した教えを守り、特に死人の復活の事柄にも正しくかかわていることを述べて、その正当性を主張します。そしてパウロは、義人も悪人も必ず復活し、神のさばきの前に立たなければならないという復活の信仰を持っていること、またそれだからこそ自分は「いつも、神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように、最善を尽くしていることを陳述します。

3.第三の「神殿の冒涜者である」という告発に対しては、自分は神殿を汚すどころか、自分のエルサレム上京の目的は<同胞に救援金を渡すため、また供え物を献げるため>であり、何年ぶりかで帰って来たこと、その供え物のために清めを受けて神殿の中にいたこと、別に群衆の騒動もなかったこと。騒動の原因はすべて、アジア州から来た数人のユダヤの誤解、曲解によるもので、もし告発があるなら、彼らが告発すべきである。問題になった点と言えば最高法院で述べた<死者の復活のこと>で議場が荒れたのであって、これはもとより訴訟の対象になるようなことではない。従ってこの告訴は無効ですと弁明しました。

15節で彼は「正しい者も正しくない者もやがて復活するという希望を、神に対して抱いています」と言っています。それは、最後の審判を受けるための復活です。その裁きにおいて、永遠の救いと滅びが決まるのです。神様の前で正しい者ではない罪ある者が、来るべき裁きにおいて、本来なら滅ぼされるしかない者が、主イエス・キリストの十字架と復活によって、罪を赦されて、新しい命、永遠の命の約束を与えられているという救いをパウロは確信しているのです。それゆえ、正しい者も正しくない者もやがて復活し、来るべき裁きを受ける。その復活を希望をもって待ち望むことができるのです。やがて神様の御前に立つことになる、それを知っている者として、パウロは彼と共にある神の恵み、聖霊の働きによって与えられる「責められることのない良心」を絶えず保つように努めています、と言ったのです。

総督フェリクスは、この告訴が政治問題ではなく、ユダヤ教内部の宗教問題であったことを知っていたので、判決を出さず、千人隊長が来るまで、裁判を延期することを宣言し、パウロの監禁については、寛大な処置を百人隊長に命じました。この後、パウロはカイサリアで二年間監禁されることになるのです。

二年後、フェリクスは総督を罷免され、フェストゥス総督が着任し、パウロを裁判いかけると、パウロはローマ皇帝の法廷で裁判を受けたいと上訴しました。パウロはアグリッパ王の前で弁明したのち、ローマへ向かって船出することになります。

パウロのローマでの殉教は、紀元60年頃と推定されています。回心からの四十年近い人生は、神からの召命に応えるために用いられました。パウロは、主イエス・キリストを知ることのあまりのすばらしさに、キリストのゆえに失ったすべてを塵あくたとみなしています(フィリピ3・8)。生ける復活のイエスとの出会いの体験とその後の主イエスによる恵みが、パウロの使徒としての献身を支えました。

「わたしは他のすべての使徒よりずっと多く働きました。しかし、働いたのは、実はわたしではなく、わたしと共にある神の恵みなのです」(コリント一15:10)、パウロは述べています。わたしたちも、パウロの生き方に学び、与えられている大きな恵みに応える生き方をしたいと思います。