昨日の土曜日の夕方、久方ぶりのカーネギーホールに行ってきました。

空にも久方ぶりの青さが戻り、初夏のような雲がぽかりぽかりと浮かんでいます。

空にも久方ぶりの青さが戻り、初夏のような雲がぽかりぽかりと浮かんでいます。

左端に見えるエンパイアステートビルディングより高いビルがずらりと並ぶマンハッタン。

今と昔が混在するマンハッタンの街。

この日は来週の結婚記念日のお祝いを兼ねてというデートだったので、まずはお気に入りのギリシャ料理のお店に行きました。

お祝いだからと気分が大きくなって、ついつい頼んでしまったスズキの尾頭付き。

2人分だと言うから頼んだのですが、どこが二2人よ、4人でも食べ切れないサイズです😭。

もちろん食べきれずに、かといってカーネギーホールに持ち込むわけにはいかないのでお持ち帰りもできず、もったいないことをしてしまいました。

この日のメインホールではキーシンの演奏会があったのですが、我々は地下のザンケルホールで行われるこちらの演奏会を選びました。

指揮者がいないチェンバロオーケストラとして有名な、オルフェス・チェンバロ・オーケストラとアン・アキコ・マイヤースの共演です。

プログラムを調べてみると、サラと一緒に4月のリサイタルで演奏した、『The Lark Ascending』が入っていて、これはもう絶対に聴かねばと思ったのでした。

さらに、グラミー賞受賞者の作曲家&指揮者、エリック・ウィテカーによる、ロスの大火事で家や暮らしや思い出を失った人々に捧げる歌『The Pacific Has No Memory』の初演と、ベートーヴェンの月光ソナタをオルフェス用に編曲したものを演奏するというので、ぜひ聴いてみたかったのです。

まるで夏の夜。19時前だというのに明るいし暑い!

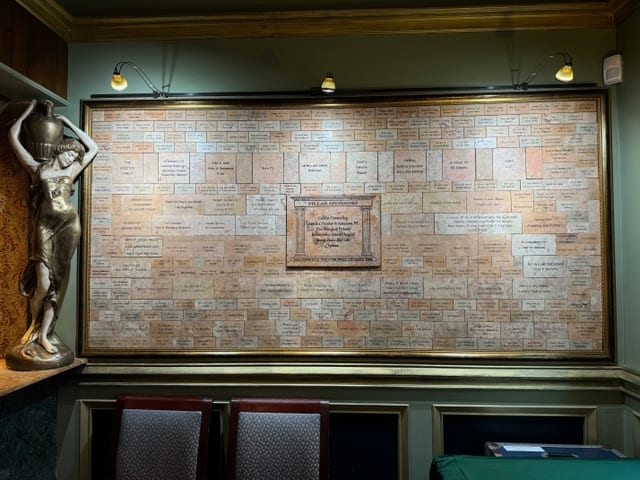

地下にどんどん降りていくと、冷んやりとしたロビーに着きます。

メインのスターン・オーディトリウムと一番小さくてアットホームなウェイル・リサイタルホールとは趣がかなり違います。

このホールは演奏中に、すぐ隣を走る地下鉄の、電車の走る音が聞こえてくることでも有名です😅。

このホールは演奏中に、すぐ隣を走る地下鉄の、電車の走る音が聞こえてくることでも有名です😅。

演奏が終わった瞬間を狙って🤭。

指揮者不在のオーケストラ。

オルフェウス室内管弦楽団は“オーケストラの響きの豊かさ”と“室内楽の持つ親密さと温かみ”の融合を目的として1972年に設立された。

指揮者なしの独創的な演奏スタイルは、ソリストとしても活躍しているメンバーたちの音楽的志向が見事に集約し、高いエネルギーに満ち溢れた極めて豊かな音楽を生み出す。

その“革新性”と“高い芸術性”から他の追随を見ない世界トップレベルのオーケストラとして高い人気を博しており、これまでに、50ヶ国の300を超える都市で公演をし、43曲の新作委嘱、グラミー受賞作を含む70枚以上のアルバム録音を行っている。

https://avex.jp/classics/artists/detail.php?cd=ORPHE

https://avex.jp/classics/artists/detail.php?cd=ORPHE

わたしがこのオケが好きな理由は、上記の1行目と2行目に書かれています。

彼らの演奏が始まると、目も耳も一瞬たりとも離せません。

彼らの演奏が始まると、目も耳も一瞬たりとも離せません。

どの演奏者も首席で、どの演奏者も重責を担っていて、そのことを心の底から楽しんでいて、そういう一人一人の清々しいエネルギーが一つの空間に音となって放たれるからです。

『The Lark Ascending』は、弱音の和音を何小節にも渡って延ばし続けるところが何箇所もあるのですが、ピアノはいくらペダルで延ばしても10小節以上なんて絶対に不可能です。

そしてオーケストラの楽譜上では、様々な管楽器がメロディーを奏でますが、いくらイメージを深めても、どれほどそういう響きを求めても、やはり本物にはかないません。

半年もの間練習していた毎日が、オルフェウスとアン・アキコの演奏によって蘇ってきて、よーし、もっともっと磨きをかけてみようという意欲がふつふつと湧いてきました。

エリック・ウィテカーの新曲は、深い哀しみが曲の始まりからずっと続きます。

アン・アキコのヴァイオリンの旋律に、それぞれの楽器が奏でる音線が四方八方から絡み、解けたかと思うとまた絡みして、ふと気がついたら胸が痛くなるほどの空虚が現れます。

救われないような救われるような、その狭間で漂うかすかな希望を感じた時、涙ぐんでいる自分に気がつきました。

最後の月光ソナタは、弦楽器はもちろん、管楽器の演奏者たちの演奏能力の高さに驚くばかり。

それはそれは聞きごたえのある、エキサイティングで楽しい演奏でした。

ありがとうオルフェス、ありがとうアン・アキコ・マイヤース、ありがとうエリック・ウィテカー♪

とても素晴らしい記念になりました。

とても素晴らしい記念になりました。