長らくお付き合いいただきましたUAMCレポートの最終回になります。

最終回は記録機、歴史に残る飛行機、架空の飛行機などです。

これも私の大好きな分野ですが、残念ながら出品数は少なく、ちょっと残念でした。

もっとこの分野のキットが出てくれれば嬉しいのですが・・・、勿論フィギュア付ですよ。

最初は、実機についての知識が無いので、この分野に入れるのが適切かどうか判りませんが、エレール1/72のアルカンシェル71型です。

とにかく銀塗装が素晴らしく美しいです。 エンジンナセルはアルミ箔を貼られているそうですが、この部分も鏡のような素晴らしい出来栄えです。

デカールは自作されたそうです。

アポロ宇宙船です。(メーカー、スケールは記録し忘れました。_(._.)_

オールクリアパーツのスケルトンですが、かなり手を加えられた作品で、搭乗員のフィギュアも乗っています。

サブマリン707に登場したハープーンの72号機をスペシャルホビー1/72で再現された作品です。こういうのもいいです。

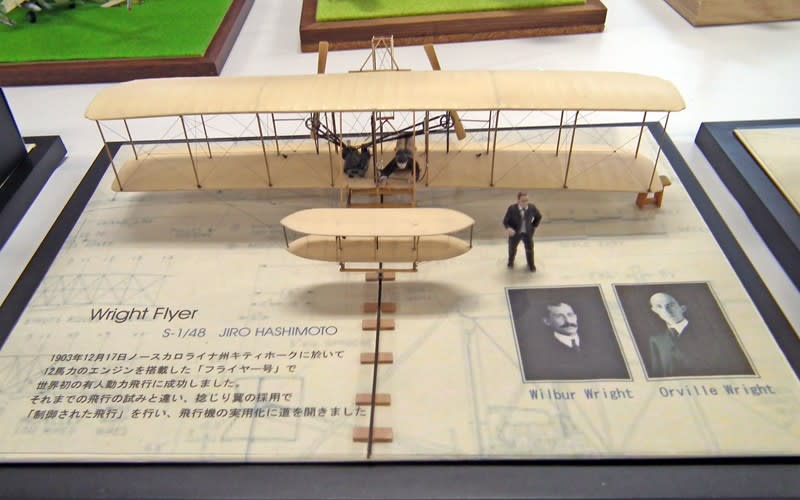

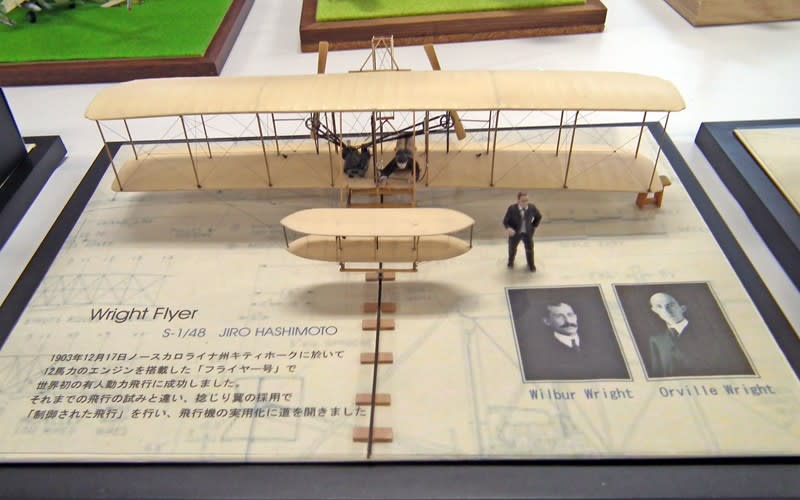

飛行機黎明期の3機種です。

どれも目を見張るような素晴らしい作品です。

これは珍しい! 模型では初めて見ました。 実験機スティパ・カプロニです。

後ろに写っているタブレットで実機の飛行試験の記録映像が流れていました。

ご覧の通り、美しい作品です。

1/48のレーサー2機です。カーモデルのような研ぎ出しされた美しい作品です。

セマー1/48のマッキ72です。 私が製作途中で放置しているキットですが、見事に完成されています。

MPM1/72のロッキードベガ2機です。

1機はウィニー・メイ、もう1機赤い機体はアメリア・イヤハートの大西洋横断機です。

私も是非とも作りたい2機です。

高速偵察爆撃機として開発されながら、特殊な構造故の問題点により、採用されなかったHe119です。いかにもハインケルって感じのスマートさです。

バロムの1/72です。

最後に、模型ではありませんが「緑十字機 決死の飛行」の著者、岡部英一氏の講演も拝聴いたしました。

緑十字機が不時着した原因を中心に、昭和20年8月15日から9月2日までに何があったのかを克明に語って下さいました。(詳細は割愛)

約2時間の講演を最前列かぶりつきです。

初めて参加させて頂いたUAMCは、想像以上に盛り沢山、充実した内容で会場の雰囲気も良く、あっという間の二日間でした。

私にとって貴重な経験になりました。

次回は2021年、開催場所はまだ判りませんが、都合のつく限り参加させていただきたいと思います。

これにてUAMC2018のレポートを終わります。

稚拙なレポートにお付き合い頂きありがとうございました。

このレポートを少しでも楽しんで頂ければ、何かのお役に立てれば幸いです。

最終回は記録機、歴史に残る飛行機、架空の飛行機などです。

これも私の大好きな分野ですが、残念ながら出品数は少なく、ちょっと残念でした。

もっとこの分野のキットが出てくれれば嬉しいのですが・・・、勿論フィギュア付ですよ。

最初は、実機についての知識が無いので、この分野に入れるのが適切かどうか判りませんが、エレール1/72のアルカンシェル71型です。

とにかく銀塗装が素晴らしく美しいです。 エンジンナセルはアルミ箔を貼られているそうですが、この部分も鏡のような素晴らしい出来栄えです。

デカールは自作されたそうです。

アポロ宇宙船です。(メーカー、スケールは記録し忘れました。_(._.)_

オールクリアパーツのスケルトンですが、かなり手を加えられた作品で、搭乗員のフィギュアも乗っています。

サブマリン707に登場したハープーンの72号機をスペシャルホビー1/72で再現された作品です。こういうのもいいです。

飛行機黎明期の3機種です。

どれも目を見張るような素晴らしい作品です。

これは珍しい! 模型では初めて見ました。 実験機スティパ・カプロニです。

後ろに写っているタブレットで実機の飛行試験の記録映像が流れていました。

ご覧の通り、美しい作品です。

1/48のレーサー2機です。カーモデルのような研ぎ出しされた美しい作品です。

セマー1/48のマッキ72です。 私が製作途中で放置しているキットですが、見事に完成されています。

MPM1/72のロッキードベガ2機です。

1機はウィニー・メイ、もう1機赤い機体はアメリア・イヤハートの大西洋横断機です。

私も是非とも作りたい2機です。

高速偵察爆撃機として開発されながら、特殊な構造故の問題点により、採用されなかったHe119です。いかにもハインケルって感じのスマートさです。

バロムの1/72です。

最後に、模型ではありませんが「緑十字機 決死の飛行」の著者、岡部英一氏の講演も拝聴いたしました。

緑十字機が不時着した原因を中心に、昭和20年8月15日から9月2日までに何があったのかを克明に語って下さいました。(詳細は割愛)

約2時間の講演を最前列かぶりつきです。

初めて参加させて頂いたUAMCは、想像以上に盛り沢山、充実した内容で会場の雰囲気も良く、あっという間の二日間でした。

私にとって貴重な経験になりました。

次回は2021年、開催場所はまだ判りませんが、都合のつく限り参加させていただきたいと思います。

これにてUAMC2018のレポートを終わります。

稚拙なレポートにお付き合い頂きありがとうございました。

このレポートを少しでも楽しんで頂ければ、何かのお役に立てれば幸いです。

前回のジオラマもそうですが、見せ方が皆さん凄い!技術で見せる、展示方法で見せる等々、キットを上手く作るだけでも大変なのに…。

とにかく「すっげー!」連発でした。ありがとうございます。では。

ちょっと長くなり過ぎましたね。

本当に皆さんの模型に掛ける情熱の凄さに驚きました。

自分はまだまだです。

プラモデルという工業製品を自分だけの作品に昇華させる技術と情熱ですね。

見落した機体もあり、あらためて機体の数にビックリです。

私は次の機体候補、二機の内どちらにするか悩み中です(^_^;)

行ってもないのに、クラキン様がお写真披露して下さったおかげで、いっぱい作品を拝見できてとても楽しかったです。ありがとうございました。

横浜で開催されたときは、じっくり見てきたつもりでしたが、写真を撮っていなかったので、あとで思い出そうとしても、結局細かいところは覚えていなくて、ただ数をこなしていただけでした。見て印象づければ大丈夫かと思っていましたが、人間の注意力などそんな大したことないのですね(←ということもなく、ただ私がバカなだけかも。)。

クラキン様、何割くらい撮影なさったのでしょうか?全国から集まっているので、すごい数なのでしょう。しかも皆、ハイレベルで、言うなれば、ひこーき模型のオリンピックみたいなものでしょうか。ホント、世の中、名人みたいな方、いっぱいいらっしゃるものですね。

今回の「記録機」も興味深いものばかりでした。普通の展示会では見られない種類のものもUAMCにはあるのですね。

1枚目のクジーネ・アルカンシェルなんて、キットを何年みていないでしょうか。もとのキットはこんなにきっちり成型されていなかったように思います。

2枚目は、モノグラム1/32のアポロ司令船です。バンダイ版でも当時4800円もしました。内部もそれなりにできていますが、今だとニューウエアの別売りエッチングが必要と思います。一緒に発売した月着陸船イーグル号は1/32ではなく、1/48なので、残念ながら両方買ってもドッキングできません。

6~8枚目のヒコーキのパイオニア、スクラッチすごいですね。この時代のキット、欲しいですね。

9枚目は、1/72ならば、フランスのレジンキットメーカーのドゥジャンかな?ダグッテットファン機ですが、確かに展示会にも出す人いないですねぇ。

10枚目のアトリエ・ノアのレジンキット、シュナイダー・トロフィの参加機ばかりで、欲しかったですが、ちょっと高くて手が出せませんでした。それにレジンの翼は重力に負けて下がるという噂があったので買えませんでした。でも、軍用機にない優雅さありますね。

11枚目のマッキは、すごい形ですねぇ。V12を2個つなげるなんて、聞いただけで焼きつく音が聞こえそうです。プロペラ回転軸は振動すごそうですし、そんな長いクランクよく作ろうと思ったものですね。長すぎるエンジンのために前方下が見えないでしょうから、着陸も怖かったでしょうねぇ。

あっ!また余計な話してしまいました。御免なさい。ヒコーキプラモは見ているだけで躁状態になります。

クラキン様の次の目標は、ダッソー一族でしたね。フランス軍マークで行くのかな?それとも、イスラエルほか、輸出国の機体にするのでしょうか? もしかして、ジオラマかしら??

オーソドックスなものから、レアものまでブログアップが大変でしたね。ご苦労様でした。

模型人口が衰退している中、スケールもんの飛行機の魅力をこういった展示会で発信し、あとに続く若い人達にもアピールしていけたらいいですね。

良いものを観せていただきました。

ありがとうございました。

拙いレポートですが、最後まで観て頂けて光栄です。

次回作、楽しみにしながら貴殿のブログも拝見させて頂きます。

勉強不足で貴殿のご期待に沿えないことばかりだったと思いますが、お許し下さい。_(._.)_

アポロはモノグラム32でしたか・・・48の着陸船は積んでます。

記録機や歴史上の重要な飛行機など、もっとキット化されると楽しいのですが、この分野って何故か低調なんですよね。

マッキ72は作りかけで放置しているので、何とか完成させようという意欲が出てきました。

ダッソー一族の前に寄り道しそうです・・・(笑)

こういう作品展ならモデラー以外の方々にも楽しんで頂けそうです。

仰る通り、若い模型ファンを増やすきっかけになるといいですね。