本書は著者が昭和44年(1969年)から平成9年(1997年)までに書いた小品文や随筆を集めたもの。

論じられている題材は広範だが、印象に残ったのは、円山応挙、伊藤若冲、小出楢重、地主悌助、熊谷守一、シャガールについての考察。円山応挙に関しては、巻頭に「山水画」「難福図巻(牛裂の刑)」「江口君騎象図」が色刷りで掲げられている。他に岩佐又兵衛「山中常盤物語絵巻」、伊藤若冲「仙人掌群鶏図」、小出楢重「Nの家族」、地主悌助「ブリキ版」「筵」、熊谷守一「いろは歌」が、これらも色刷りで掲載されている。

本文で、これらの著者による説明があって、なかなか面白い。かなり詳しく掘り下げて分析している。とくに、応挙の「牛裂の刑」について述べた次の文章に着目した、「『牛裂の刑』の場合、下絵は単に成画にない<暢達な描線の躍動がみられる>ばかりでない。図柄まで成画とは完全に違うのである。・・・成画は、むしろ類型的な残虐趣味に陥って、稿本にみられる冷厳なリアリティはないのである」と(p.38)。

文学については、森鴎外、永井荷風、志賀直哉、太宰治、井伏鱒二、小林秀雄、梶井基次郎が出てくる。「私には、太宰治と井伏鱒二は、とくに警戒を要する作家であった」(p.333)と言っているのが面白い。太宰の文章の調子のよさが影響して、「これ(「リズムと肉声」というエッセイ)を書きながら、もう句読点の打ち方など、いくらか太宰調になりかかっていはしまいかと、不安にかられる」(p.296)とある。

本書の表題については、こう書いてある、「熊谷守一の書『心月孤○』に私が深い感銘を受けたのも、そこに直截の自我を貫きとおす熊谷氏の強さと澄明さがあるからだが、同時にそれが『でこぼこの名月』としての輝きを覚えさせるのは、その書に何か複雑なシタタカさがあって、それが私の心に強く訴えかけてくるからではあるまいか」(p.350)。

「モダンリビング」という雑誌があるのだろうか。それに掲載された、著者のエッセイ。テーマは家、住宅で、このテーマのエッセイ集というのは珍しい。

著者は、作家の檀一雄の娘(女優)。本書では、父親だった檀一雄のことがたくさん書かれている。「火宅の人」だった檀一雄は自宅を普請することに熱心で、書斎もあちこちにもった。坂口安吾の家族がが一カ月ほど居たときには書斎を譲ったとか、俳優の中村伸郎さんの持ち家を檀一雄がある日突然、丸ごと買ったとか、とにかく行動的なだったようである。

檀一雄が東京を嫌って終の棲家になった野古島の家、石神井の家の間取りが手書きで挿入されている。子煩悩で、家族の団欒を大切にし、料理が好きだった他、表札や竹馬などの子どもの玩具もつくってしまう想い出の檀一雄がそこにいる。同時に、怖い存在でもあったらしい。そうした父のことを書きながら、著者は家、住宅、家財などとの関わりを、ユーモアまじりで書いている。

分析は細かやか。家のなかの屋根裏、離れ、縁側、土間、段差、テーブル、本棚、炬燵、絨毯、トイレの構造、飾り棚、イヌ小屋、床の間、風呂、別荘なのだろうか山の家のことなど、女性らしい細やかな目だ。かたずけが下手だとか、料理が下手とか、著者は自分のことをそう言っているが、このエッセイを読む限り、魅力的な、今でも可愛い女性と感じた。

ものの本によると、安岡章太郎は小説とともに、エッセイの名手との評価があったらしい。自らを卑小にみ、それをコッケイ化して描く性癖もあったという。実際に、そのエッセイを読んでみると、その評価は確かだ。このエッセイ集でもその性癖は垣間見られるし、芸術批評で筆は冴えわたっている。

とくに、「離俗の生涯」「笑いと涙-十返舎一九」「パリで開かれる鉄斎展」でそれを感じ、「水の流れ-永井荷風文学紀行」「井伏鱒二」では健筆ぶりが発揮されている。

「離俗の生涯」は、与謝蕪村の芸風について論じたものである。池大雅との共作「十便十宜帖」に臨んだ蕪村の心境への安岡の透徹した眼が印象的だ。「笑いと涙-十返舎一九」では、「膝栗毛」がセルバンテスの「ドン・キホーテ」と対比されている。後者には「≪低劣な現実≫との≪いたましい協和≫」がみられるのに対し、前者にはむきだしの「低劣な現実」が支配している、しかし「膝栗毛」にはユニークな美しさウマさがあり、ながもちする「笑い」が感じられという。

井伏鱒二の「山椒魚」を安岡は次のように評している、「井伏氏によれば、この作品はチェーホフの『賭』-一人の男が絶望から悟りをひらくという話-から発想を得たとのことだが、なかにこめられた寓意はともあれ、一匹の両生類を描いたこの小説は、その鍛え上げられた文章によって、むしろ象徴詩にたかめられている。翻訳調の文体は、方言をファンタジックなものに変え、山椒魚という醜怪な外見の生物を、おどけた武骨な真性なものに感じさせて、たとえばアンリ・ルソーの絵に見られるような雰囲気をたたえている」と(p.260)。

他に作家とのつきあいを。安岡章太郎から見た、井伏鱒二、志賀直哉、阿川弘之、吉行淳之介などがそこに居る。

著者の幼少時代、青年時代の思い出をフィクションで仕立て上げ、作品化したもの。

「橄欖の梢」は、一高時代の中国人留学生との思想的交流。背後に日本の中国への帝国主義的侵略があり、ストーリーに時代の緊張感が漲る。

「たらちねの」は、少年時代の著者と母との関わりを綴ったもの。脚色されているとあるが、ある年の暮から新年にかけて熱海に出かけたことと、そこから小田原や梅園に出かけたことなどの経験は実際にあったことと想像できる。母親への強い思慕の念が窺える。

なお、「橄欖(かんらん)」は一高の別名である向陵のシンボル、そして、「橄欖」はオリーブの木のこと。

勉強会や研究会などの後に、懇親会、飲み会などがもたれることがある。この懇親会、飲み会がなかなか捨てがたい。というのも勉強会でしっかり学んだあとに、懇親会、飲み会でのリラックスして打ち解けた話のなかに、勉強会では絶対に出てこない思わぬいい話を、ヒントになるこぼれ話を聞くことができるからである。

本書はエッセイ集であり、エッセイ集にはちょうどこの飲み会のような、楽しいとっておきの話がしばしば提供されるので、好もしい。この種の本は肩ひじはらないで読むことができるだけでなく、拾いもののような発見があったりする。

安岡章太郎の小説は、若いころにいくつか読んだが、中身はあらかたわすれてしまった。今回、このエッセイ集を読んで、また機会があれば、小説を手にとってみたいと思ったが、それとともに、いろいろ刺激になる話題があって、収穫があった。

著者は本書のなかで、井伏鱒二、中里介山のことについて、かなりのページを割いている。わたしは、井伏鱒二、中里介山のことをあまりしらなかったので面白かった。中里介山には『大菩薩峠』という大河小説があり、著者はそのことに触れている。あまりにも長い小説なので、わたしが今後とも読むことはないだろうが、およその内容はわかった。

著者は中里介山がまだ十代の後半にようやくさしかかった頃、赤羽道灌山の静勝寺に寄宿したり、王子の扇屋にいたたことがあり、その辺の事情を一生懸命つきとめようと努力している。その話のついでに介山が幸徳秋水と交流があり、ある時期から疎遠になったこと、また「平民新聞」に寄稿したり、文芸誌「火鞭」の創刊号が介山の居室が発行所であったことなどが記されていた。

井伏鱒二については、『仕事部屋』という短編集を紹介しながら、井伏文学の神髄に触れていて、興味がわいた。他に、坂口安吾に関する逸話も捨てがたい(「安吾二題」)。

著者には身近な文学仲間がいて、その交遊録(?)は楽しい。吉行淳之介、遠藤周作(「文化勲章と遠藤」「遠藤周作『夫婦の一日』について」「縁について」「遠藤を送る」「遠藤周作と交友半世紀」)、近藤啓太郎、北杜夫(「マニーとマネー」)などなど。

映画(「『巴里祭』の娘 アナベラ」「チャップリン・戦争・アメリカ人」など)、絵画(「近藤啓太郎『菱田春草』」「『モネ展』への招待など)の話題が豊富ということもつけくわえておきたい。

大変な話題になっているようなので、通読する。

インタビューの豊富な経験をいかして、35のヒントが並んでいる。全部をここに書くわけにはいかないが、例をあげると、「面白そうに聞く」「「相手の気持ちを推し測る」「素朴な質問を大切に」「相づちの極意」「知ったかぶりをしない」「喋りすぎは禁物?」「相手にあわせて服を選ぶ」などなど。苦手だったインタビューの仕事がなかば本職になり、『週刊文春』の該当欄では何と1000人以上の人と対談している(+30回以上のお見合い)。

本書ではその経験が書かれているのだが、対談の相手がみな一流の人、有名人が多く、羨ましいほどである。野村克也夫妻、橋本元首相夫人、松井選手、遠藤周作さん、ビートタケシさんなどなど。

苦手だったインタビューからスタートして「アガワらしいインタビュー」ができるようになったのは作家の城山三郎さんが示唆してくれた、聞き上手を目指すようになってから、という。

失敗談もたくさん書き込まれている。素直に、自分をだして語っているところに好感がもたれ、受けているのだろうか。

アガワさんは最後に次のように書いている、「人の話はそれぞれです。無口であろうと多弁であろうと、語り方が下手でも上手でも、ほんの些細な一言のなかに、聞く者の心に響く言葉が必ず潜んでいるものです。でもそれが、決して「立派な話」である必要はない。声の出し方、ちょっとした反応、表情、仕草、躊躇、照れ、熱意・・・。オチもないような下らない話の隙間にも、その人らしさや人格が表れていて、そこに共感したくなるような、なにか小さな魅力があれば、自ら語ることにより、自分自身の心をもう一度見直し、何か発見するきっかけになったとしたら、それだけで語る意味が生まれてきます」と(p.253)。

本書は「聞く力」となっているが、人と人とのコミュニケーションの取り方が丁寧に書かれた本であることがわかった。人間関係がとみにザラついてきている今日、また人との関係をわずらわしく思う若者が増えている今日、こうしたアドバイスは気持ちよく響くのだろうと思う。

それにしてもどうして、この本が売れに売れているのだろうか(推定150万部)。全体を読んでも、この謎は深まるばかりであった。(どなたか、その理由を教えてください)

経済小説の草分けだった城山三郎さんが、妻との生前の想い出、夫婦生活を語った書。

著者は大学を卒業後、愛知学芸大学で教鞭をとりながら、小説も書くという二足の草鞋の時期を経て、筆一本で身をたてる小説家となった。「総会屋錦城」で直木賞受賞。文学の世界でのその後の活躍は、よく知られている。

巻末に、娘(次女)でっあった井上紀子さんの「父が遺してくれたもの-最後の「黄金の日々」によると(この「あとがき」のような文章がよい)、この本の原稿はバラバラに残されていた原稿を編集者がまとめたもの、とのこと。城山さんが妻になった容子さんとの名古屋の図書館での偶然の出会いから、彼女が癌でなくなるまでのことが、思いつくままに語られている。容子さんは2000年2月24日に亡くなった。著者は書く、「4歳年上の夫としては、まさか容子が先に逝くなどとは、思いもしなかった。/もちろん、容子の死を受け入れるしかない、とは思うものの、彼女はもういないのかと、ときおり不思議な気分に襲われる。容子がいなくなってしまった状態に、私はうまく慣れることができない。ふと、容子に話しかけようとして、われに返り、『そうか、もう君はいないのか』と、なおも容子に話かけようとする」(p.134)。

この夫婦も(先日読んだ「いまも、君を想う」の川本三郎夫妻同様)仲がよい。上記、次女の紀子さんの想い出によると、妻の容子さんが亡くなった後の城山さんの生活は痛々しく同情を禁じ得ないが、共感ももてる。いい人生だったな、と。

城山さんの好きだった言葉は経済学者のパレートの次のフレーズだったいう、「静かに行くものは健やかに行く、健やかに行くものは遠くまで行く」。

夫婦の片方が亡くなって、その死を見送った一方が相手の思い出をまとめたり、想いを綴る本が出版されるようになったのはいつごろのことからだろうか。そうしたジャンルの出版物のことをよく調べたわけではないが、現在抱いている感じからすると、この種のものは妻に先立たれた夫によるものが多いようだ。理由は分からない。一般に男の書き手の方が多いからか、あるいは男のほうが死後も寂しさのなかで相手を想い続けることが多いのか、逆に夫に先立たれた妻は夫の死後、想いを綴るほどのことを夫にもたないのだろうか。

なにはともあれ、本書は映画評論家としてつとに有名な著者が、妻である恵子さんが食道癌でなくなった後に、彼女への想いをまとめたものである。厳密に言うと、著者が自ら一念発起してこの本を作ったのではなく、「yom yom」という雑誌の編集者が奥さんの追想記を書かないかと勧められ、それに応えて連載した記事を中心に編集されたものである。したがって、編集者がその種の企画が読者受けする昨今の事情をよく知っていて、そこから生まれたアイデアから成った本ということである。

著者の妻であった川本恵子さんは2008年6月17日に亡くなった。食道癌による悲しい結末だった。捨て猫を飼うはめになった逸話で始まる本書で著者はその恵子さんとの出会い、結婚生活、闘病生活の思い出、葬儀の事情などを誠実に書き連ねている。著者は7歳下だった彼女に溺愛だったことがうかがえるが、生活面ではたよりきっていたようである。日常の些細なことがいまでは懐かしく思い出され、そのひとつひとつを大切にひろって、紡いでいるかのようだ。

恵子さんは、この本を読む限りでは、芯はしっかりしていて可愛らしく、スキューバダイビングをしたり、ひとりで海外旅行にでかけたり、なかなか行動的だったようす。ファッションメーカーに勤め、デザイナーの仕事をしていた関係で、お洒落にはいつも一言あり(『魅惑という名の衣装』という本を書いている)、詳しかったとか。料理好きでもあった。

昔から日本にあったガクアジサイがのちに西洋に伝えられ、いま普通にアジサイと呼ばれるアジサイになった、映画「ベニスに死す」に出てくるアジサイは、当時のヨーロッパでアジサイが新しい、珍しい花だったから、というのはいい話だ(p.73)。

ふたりは、本当に仲のよい友達のようでもあった。

むかしから本は好きだし、編集者を職業としている人も何人か知っている。自分の本を上梓したこともあるので、出版社のことはある程度知っている。と思っていたが、その実、上辺のことしか理解していなかったことを思い知らされた。出版社のおかれた困難な状況、編集者という仕事の難しさ、本書を読んでそれらがいままでよりは分かった。

著者は日本経済評論社の編集者。売れる本を出さなければ出版社はやっていけないのだが、それを目的にしたら出版社は終わりである。だから売れにくいとはわかっていても、いい本、内容のある本を世におくる。出版社の社会的価値をそこにみ、そこにおいている。

専門書の書き手は「近時、出版事情が厳しいおり・・・」と「あとがき」などに書くが、著者は出版事情が厳しくなかったことなどないので、そのようなことは書かないでもらいたい、と言っている(p.123)。違和感があるのだろう。

編集者は書き手を信頼しなければならないのだが、なかには信頼をそこねることをしていて平気な輩がいて、著者はその例をいくつかあげている。よほど腹がたったのだろう。もちろん、著者のまわりにはすぐれた同業者、書き手、また社員がたくさんいて、そういう人たちの紹介がある。そのあたりの叙述は具体的で、人間くさく、気持ちよく読める。目立つのはそういう方々が次々に他界し、離別し、著者はそれをたいそういとおしんでいる。ひとつひとつここに名前をあげるのはさしひかえるが、著者がいい出会いをもっていたことを羨ましくもあり、またそういう人間関係に共感できた。

日本経済評論社は、著者のような志の高さがあったがゆえに、いい仕事をしている。『銀行通信録』(210巻)、田口卯吉主幹『東京経済雑誌』記事総索引を19人のライブラリアンで完結させたこと、『ポストケインジアン叢書』『近代経済学古典選集』の出版。貴重な史料である『国民所得倍増計画資料』(全23巻)、『経済安定本部・戦後経済政策資料』(全41巻)の出版、採算を度外視した偉業の紹介がある。

本書は日本経済評論社のPR誌のコラム欄に著者は書いてきた文章をまとめたもの。上記の出版、編集に関するエッセイの他にも、憲法、人権、言論の自由の擁護、教科書問題、原発問題への鋭い問題提起などについて中身のこい文章、話がたくさん載っている(「隣の芝生は青いか[1990年以前]」「出版は体力勝負だ[1990年-1995年]」「万年ヒラでどこが悪いか[1996年-2000年]」「情報はわれらをバカにする[2001年-2005年]」「振り返るにはまだ早い[2006年-2010年]」「右手(メテ)に『フクシマ』、左手(ユンデ)にいのち[201年以後]」でまとめられたグループに多数のエッセイがくくられている)。

出版は資本主義に似合わない、これがひとつの大きなテーゼ、バックボーンになっている。長く編集者であった著者の良心の声に他ならない。

著者はフォトジャーナリスト。97歳。この仕事は写真をとり、撮影した人から話を聞いて、それをまとめて写真にコメントをつけて発表する仕事。戦前、1940年に財団法人写真協会に入社、日本人初の女性報道写真家になる。

それは全く偶然の出来事だった。当時、自宅の離れに居住していた東京日日新聞の社会部長だった小坂新夫さんが元社会部記者の林謙一さんが始めた写真協会を紹介したので、好奇心半分で覗きにいったおり、その林さんから報道写真家を勧められ、飛び込んだのがその世界だった。以後、体当たりの取材をしながら、仕事の内容を覚えていった。

戦後はフリージャーナリストとして活躍。評論家の大宅壮一、徳富蘇峰、エリザベス・サンダースホーム園長の沢田美喜、歌舞伎役者の八代目松本幸四郎、女優の夏川静枝、政治家の浅沼稲次郎、三段跳びの金メダリスト織田幹雄、俳人の中村汀女などを撮り続ける。

その後一時、写真の世界から身をひくが、1985年の写真展でカムバック。2010年9月に開催された個展「恒子の昭和」が大反響を呼んだが、これも偶然から出たまこと。2010年4月11日にたまたまでかけた「小西康夫展」で康夫さんの妻ケイトさんに会い、その折りに話題になったのが恒子さんの写真展の企画だった。とんとん拍子に企画が進み、画期的な写真展として成功した。

なんにでも興味をもち、もちかけられた仕事に積極的に応じる、それが彼女の人生の機動力だった。三岸節子さんなどいい人との出会いに恵まれたのも彼女が生まれながらにもっていた人柄のおかげであろう。

写真には被写体をとおして、写し手の人柄がでるのである。巻頭にこの本の内容に関連した写真が多く掲げられているが、それらを眺めていると、このことをつくずく感じる。著者は本書で女性報道写真家としての約一世紀の長い道のり、パリでの生活、野尻湖でのひととき、家族のこと、戦時中の辛かった経験をケレン味なく、のびのびと、語っている。彼女が歩いた昭和の世界が甦る。

著者はかつて総合商社に勤務していた。在職中から小説を書き二足のわらじの時期がしばらくあり、50歳になった時点で依願退職。その自身の経験の話からスタート。続いて、山一証券が自主廃業(1997年11月22日)したことを契機に、転職に直面した山一マンの本音がまとめられている。

終身雇用制は過去のことであり、著者はいまを「職業多段階時代」と特徴づけ、その時代を生きる人々の姿を山一マンに見ている。会社勤めのサラリーマンの悲哀を描いた本は、少なからずある。しかし、会社を辞めた後のことについて書かれたものは、それほど多くはない。

「第三章:会社を辞めるための準備運動」「第四章:家族との平和条約」「第五章:会社を辞めることを怖れるな」では、この退職後の過ごし方を真摯に具体的に考察している。会社を辞めてから何をすればよいのか、どう過ごしたらよいのか、「地域社会」への溶け込み方、転職後の友人の確保の仕方、妻との車間距離の取り方、「半隠居」の勧め、など参考になる提言がいくつかあるので、一読に値する。

余生が長くなった今日、ありあまる時間をいかに使うかは、社会全体にとっても、個々人にとっても深刻な問題になりつつある。

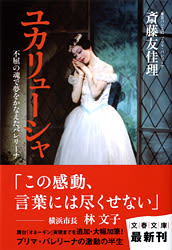

6歳からバレエを始め、世界的なプリマとなった著者のエッセイ的自伝。

最初にいきなり、舞台「くるみ割人形」での事故に触れている。96年のこと。靭帯断絶。再起不能との診断がくだったが、苦しい手術にたえ、奇跡的にカムバック。多くの人たちが彼女を支えた。

バレエのメッカ、ロシア(旧ソ連)で基礎から学び、厳しい訓練と著名な芸術家との遭遇。伝統を重んじ、芸術を大切にしたこの国で、薫陶を受ける(アザーリン、セミョーーノワ、ワルラーモフなどの各先生)。90年2月にフョードロフ氏(ボリショイ・バレエ団のプリマ)と結婚。流産という不幸に一度、直面するも、息子セルゲイに恵まれる。

旧ソ連での窮屈な生活、ハードなトレーニング、異国での孤立感など、当時の生活事情が素直に語られている。

この世界ではプーシキン原作の「オネーギン」のタチアーナ役を演ずることが悲願らしく、そのためには実力はもちろん、運も相当あるらしい。優れた作品であるとともに、著作権などの関係で、なかなかその役はまわってこないのだそうだ。年齢も重ね躊躇していた著者に対し、バレエではもちろん人生の恩師でもあったマクシーモワ先生(夫のマクシ-モフはボリショイ劇場の元プリンシパルで芸術総監督で、ふたりは20世紀を代表する世界のダンサー)の強い勧めで挑戦し続けるなか、モスクワからの長い励ましと出演催促の電話があった翌日、先生が亡くなり、葬儀に間に合うように大慌てで(ビザの日付変更)、成田で飛行機に乗り込むあたりの記述は、手に汗を握る現実感があった。

舞台での大けがのあとは、この「オネーギン」に出演したこと以外にも、「東京バレエ団」での仕事、芸術選奨文部科学大臣賞受賞(2005年)、ロシア国立モスクワ舞踏大学院バレエマスターおよび教師科を卒業(2009年)など、順調な芸術人生を送っているが、そこに至るには人に知れない苦難と努力、周囲の励ましがあったようで、著者はそのことを懐かしむように振り返り、感謝の気持ちを綴っている。

特定の場所、時代が背景になく(日本海側、江戸時代?)、寓話のようだが、歴史上、実際にあった話らしい。

ある貧しい漁村。人々が生きていくのに必要な食糧の確保さえあやうい。わずかの山菜、烏賊、たこ、サンマ、イワシなどの海の産物をようやく食べて生活している。それらを干したり、塩漬けにし、近隣の村にいっては、雑穀、雑貨と交換し食いつなぐ。

あまりに貧しいので、家族の構成員は口入れと称して近隣の村に人身を売り、そのみかえりの前金で命をつないでいる。娘が売られることが多いが、大黒柱の男が自らを売ることもまれではない。実入りがいいからである。

村は「お船様」を大歓迎した。「お船様」というのは難破した船である。数年に一度あるかないか。しかし、「お船様」の漂着があると、積んである食糧、荷物を「収穫」し、一時、生きる糧が得られ、生活のしのぎとなる。船そのものも解体して、利用できる。

村では塩焼きといって、大きな釜で海水を煮詰め、塩を得る。薪で釜を焚くのであるが、この時の火が難破船の視界に入ると、それがおとりとなり、船を引き寄せ、結果的に船を座礁させる。それで人々は難破船をもとめて塩焼きをするのである。

主人公は、伊作という9歳の男の子。父親が口入れに出て、家族を背負うことになる。父親代わりとなって、男として一家を支えなければならない。塩焼き、サンマ漁、伊作は生きていくため、家族を養うため、成長していく。何年かぶりの「お船様」にも遭遇する。しかし、生活が貧しいことは変わらず、家族はひとり、またひとりと死んでいく。吹き出ものと高熱の疫病もがさ[痘瘡]の流行。母親も罹患し、病で死ぬ。

口入れから漸く村に戻ってきた父親。しかし、家族はすでに消滅していた。伊作は帰ってきた父の姿をみて、どのように行動したか。一切の無駄をはぶき、粉飾を排した硬筆の文章。

厳しい自然のなかで、生存ギリギリのところで行きる人々を描いた異色の作品。

表題の「勇気凛凛ルリの色」はかつて流行した江戸川乱歩原作のラジオ探偵ドラマの主題歌からとったよう。余程印象に残っていたのだろうか。著者の子どもの頃にであったドラマ作品だという。

このエッセイ集は、先日読み終えた同じ著者の「ま、いっか」とはだいぶ異なった読後感をもった。ホントに同じ著者なのかと思うほどだった。

著者は特異な人生経験をふんでいて、それが前面にでている。子どもの頃の不幸な家庭生活、自衛隊入隊(第32普通科連隊)、そこをやめて怪しい投機的な仕事に手を出し、その後、作家に。紆余曲折はあったが作家には、なりたくてたまらなかったらしい。競馬、たばこの愛好者なのでその経験も披歴されている。

そして、著者が作家としてデビューした頃(40歳)からあまり時間はたっていない、のでやや気負い、照れ隠しもある。時代は、神戸の大地震があり、直後にオウム事件があり、そのあたりへの率直な意見表明もある。

内容は特異な人生と世相が前提なので、はちゃやめちゃ。男色もあれば、若い娘とのホテル恋愛(?)もある。面白すぎるが、「ホントの話か?」というものが次々と出てくる。わたしだけでなく、誰もがそう思うらしいが、著者によれば「ホント」なのだそうだ。もっとも、この作家一流の諧謔、ユーモアのオブラートはあるだろうし、それは個性として捨てがたい。

自衛隊での経験は誰もができるわけではないので、そこで経験したこと、思ったこと、また兵器の扱いや自衛隊に関わる世間の誤解の指摘、などには耳を傾けた。

「はんなり、ほっこり」は京ことば。はんなりは、花からきた言葉。花が匂いでるような美しさ、愛らしくどこかちょっと押さえて、うすあかりがさすようなきれいさ、のこと。

ほっこりは、こころよい疲れを表現することば。はんなりも、ほっこりも女のことばではないかと、著者は書いている(pp.20-21)。

このエッセイ集は、新聞の「はんなり、ほっこり」という欄に連載された文章に、他のいくつかとあわせて編集されている。

女性の力強さ、したたかさ、しかし半面、ものを言ってはいけない、学ぶ必要はないと育てられ、黙らされてきた過去があり、それをひきずっていることを直視し、理不尽さにことにはもっと声をあげよう、と励ましている。

時代は1990年前後で、トマホーク配備、国家機密法がたくらまれた頃、そうした政治状況に警鐘をならしている。かと思えば、父、母への思いやり、ぬか床の作り方、家族団欒への郷愁など家庭的なエッセイもいくつかあり、女らしい文章が続く。

著者は国語学者だったので、ことばには敏感。遠藤織枝さんの「女の目でみた『広辞苑』」の紹介をみつけ、何か得をした感じ(p.208)。

京都の秋のもみじの美しさを讃えた文章の末尾に、少し山の奥になるけれども、常照皇寺を是非、訪うてほしいとあり(p.132)、わたしは昨年、ここに行ったので、嬉しかった。