がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

409)カフェインはがん関連線維芽細胞をターゲットにして抗がん作用を示す

図:がん組織ではがん細胞から分泌されるTGF-βなどによって線維芽細胞は活性化されて筋線維芽細胞に変換される。がん組織から分泌されるケモカインは骨髄から間葉系幹細胞を動員してこれも筋線維芽細胞に分化する。筋線維芽細胞はがん関連線維芽細胞とも呼ばれ、増殖因子やケモカインや血管内皮増殖因子(VEGF)、SDF-1(stroma-derived factor-1:ケモカインのCXCL12と同じ)、MMPs(マトリックス・メタロプロテアーゼ)などの因子を産生して、がん細胞の増殖や浸潤や転移を促進し、さらに血管の新生や増生を促進する。増殖因子やケモカインはがん細胞の抗がん剤耐性を高めることも知られている。コーヒーなどに含まれるカフェインがこの筋線維芽細胞の活性化を抑制して、その結果、がん細胞の増殖を阻止することが報告されている。

409)カフェインはがん関連線維芽細胞をターゲットにして抗がん作用を示す

【がん関連線維芽細胞とは】

線維芽細胞(fibroblasts)は、上皮性細胞でもなく、血管やリンパ管の細胞でもなく、炎症細胞でもない細胞で、コラーゲン線維などの結合組織を作って、組織構造の維持に関与している細胞です。

創傷治癒過程や上皮細胞の分化の制御や炎症反応にも関与しています。

創傷や炎症のない正常な組織では、線維芽細胞は増殖活性も代謝活性も低い状態にあります。

しかし、創傷治癒過程や炎症やがん組織では、線維芽細胞は活性化して増殖し、細胞外マトリックス成分の産生を増やし、収縮能を持つような細胞に変化します。

このように活性化した線維芽細胞を、「反応性線維芽細胞(reactive fibroblasts)」、「腫瘍関連線維芽細胞(tumor-associated fibroblasts)」、「がん関連線維芽細胞(cancer-associated fibroblasts)」、「筋線維芽細胞(myofibroblasts)」などと呼ばれています。

筋線維芽細胞と呼ばれるのは、炎症やがん組織で活性化された線維芽細胞はα-平滑筋アクチン(α-SMA)を発現し平滑筋細胞のように収縮能を持つようになるからです。

創傷治癒過程では、線維芽細胞がα-平滑筋アクチンを発現する強い収縮能をもつ筋線維芽細胞へと変化することによって肉芽組織を収縮させ、傷口を小さくする働きをします。

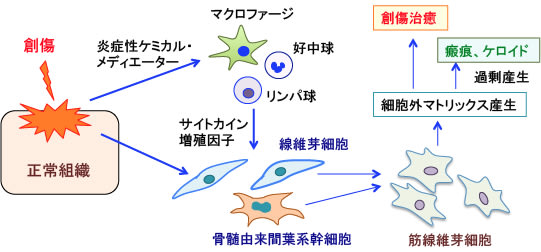

線維芽細胞から筋線維芽細胞の変化や増殖には、サイトカイン、ケモカイン、増殖因子、プロスタグランジンなど多数の生理活性物質が関与します。しかし、これらの反応が過剰におこると瘢痕やケロイドなど皮膚創傷治癒異常の発症につながります。(下図)

図:正常組織が創傷を受けると、炎症性ケミカル・メディエーターを産生して炎症細胞(マクロファージ、好中球、リンパ球など)を動員する。これらの炎症細胞や免疫細胞はケモカインやサイトカインや増殖因子を産生してもともと組織に存在する線維芽細胞を筋線維芽細胞に分化させて数を増やす。筋線維芽細胞の一部は骨髄から動員された骨髄由来の間葉系幹細胞(Mesenchymal stem cell)からも分化する。筋線維芽細胞は細胞外マトリックスを産生して結合組織を作って創傷部位を修復する。また、筋線維芽細胞はα-平滑筋アクチンを発現して収縮能を持つので肉芽組織を縮小させる作用もある。傷が治癒すれば筋線維芽細胞は消失する。筋線維芽細胞の働きが過剰になって結合組織の産生が多すぎるとケロイドや瘢痕の原因となる。

がんと創傷治癒と炎症は類似しています。いずれも、線維芽細胞や炎症細胞などの間質細胞が活性化して反応が進みます。創傷や炎症は治癒すれば自然に消退し、筋線維芽細胞も炎症細胞はいなくなります。

がん組織はがん細胞と間質細胞がお互いを活性化しているため、自然に消退することができなくなっています。つまり、がんは「治ることのない創傷」(Tumors are “wounds that do not heal.”)という状況です。

がん組織においては、がん細胞から分泌されるTGF-βなどの増殖因子によって線維芽細胞は筋線維芽細胞に変化し、筋線維芽細胞は増殖因子やケモカインや血管内皮増殖因子などを産生し、がん細胞の増殖や生存を支持する働きを担っています。

また、がん組織の筋線維芽細胞が、がん細胞の浸潤や転移を促進し、抗がん剤に対する抵抗性(耐性)を高める作用も報告されています。

図:がん組織ではがん細胞から分泌されるTGF-βなどによって線維芽細胞は活性化されて筋線維芽細胞に変換される。この筋線維芽細胞はがん関連線維芽細胞とも呼ばれ、増殖因子やケモカインや血管内皮増殖因子(VEGF)、SDF-1(stroma-derived factor-1:ケモカインのCXCL12と同じ)、MMPs(マトリックス・メタロプロテアーゼ)などの因子を産生して、がん細胞の増殖や浸潤や転移を促進し、さらに血管の新生や増生を促進する。増殖因子やケモカインはがん細胞の抗がん剤耐性を高めることも知られている。

創傷治癒過程では、筋線維芽細胞の働きは一過性で、創傷が治癒すれば消失します。

一方、がん組織では、筋線維芽細胞が持続的に活性化し、がん細胞の増殖や生存を刺激するケモカインや増殖因子などを産生し続けます。これががん細胞の増殖や転移を促進しています。

がん組織にはがん細胞に加えて、マクロファージやT細胞をはじめとした炎症細胞や免疫細胞、血管やリンパ管を構成している細胞、線維芽細胞や骨髄以来の前駆細胞などが存在し、「がん微小環境」を構築しています。

これらがん微小環境を構成する細胞は、様々な増殖因子やサイトカイン、ケモカインを産生することで、がん幹細胞の維持やがん細胞の増殖、浸潤・転移などを制御していることが明らかになっています。

筋線維芽細胞あるいはがん関連線維芽細胞と呼ばれる細胞集団は、がん微小環境を構成する主要な細胞集団の1つです。この筋線維芽細胞は、がんの進展を多面的に促進することが知られています。抗がん剤治療に対する抵抗性を高める作用も報告されています。

したがって、線維芽細胞から筋線維芽細胞への活性化過程や、筋線維芽細胞の働きを阻害することはがん細胞の増殖を抑制し、抗がん剤治療の効き目を高めることができます。

【カフェインは間質の筋線維芽細胞をターゲットにして抗がん作用を示す】

がん組織の間質細胞に作用してがん細胞の増殖を間接的に抑制する方法が検討されています。コーヒーなどに含まれるカフェインの抗腫瘍効果が報告されていますが、そのメカニズムの一つとして間質細胞への作用が報告されています。次のような報告があります。

Caffeine Mediates Sustained Inactivation of Breast Cancer-Associated Myofibroblasts via Up-Regulation of Tumor Suppressor Genes.(カフェインはがん抑制遺伝子の発現亢進のメカニズムによって乳がん関連筋線維芽細胞を持続的に不活性化する)PLoS One. 2014; 9(3): e90907.Published online Mar 3, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0090907

【要旨】

研究の背景:活性化したがん関連線維芽細胞あるいは筋線維芽細胞は、乳がんの発生や進行に重要は働きを行うだけでなく、がんの治療効果や予後にも関連していることが明らかになっている。これらの細胞はパラクリンの機序でがん細胞の増殖を支持しているので、がん関連の線維芽細胞や筋線維芽細胞の働きを抑制することは、がん細胞を主なターゲットとしている現行のがん治療の効果を高めることになる。この研究では、薬理学的に安全性の高い天然成分であるカフェインが、がん関連線維芽細胞によるがん促進作用に対してどのような作用を示すかを検討した。

方法と主な結果:カフェインはがん抑制遺伝子のp16、p21、p53、Cav-1の発現を亢進し、種々のサイトカイン(IL-6, TGF-β, SDF-1, MMP-2)の産生と分泌を減少させ、α平滑筋アクチン(αSMA)の発現量を低下させた。

さらに、カフェインはPTEN依存性のAkt/Erk1/2の不活性化によってがん関連線維芽細胞の遊走能と浸潤能を抑制した。さらに、カフェインはがん関連線維芽細胞によるパラクリン機序での乳がん細胞の浸潤や移動を刺激する効果を減少させた。これらの結果は、カフェインは乳がん組織の間質における筋線維芽細胞を不活性化する作用があることを示している。

カフェインは、低酸素誘導因子-1(HIF-1α)とそのシグナル伝達の下流に位置する血管内皮増殖因子-A(VEGF-A)の発現を抑制する機序で、がん関連線維芽細胞のパラクリン機序による血管新生促進作用を抑制した。興味深いことに、これらの作用はカフェインで刺激したあとカフェインを省いても持続した。

結論:この研究の結果は、乳がん細胞の筋線維芽細胞を不活性かできること、そして活性化したがん関連線維芽細胞の乳がん細胞の増殖や浸潤を促進する作用をカフェインが阻害することによって、乳がんの増殖や再発を効果的に予防する効果があることが示された。

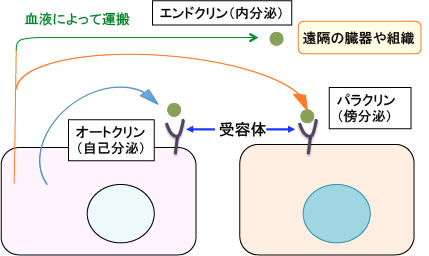

生体内での細胞間のシグナル伝達の方法には、オートクリン(autocrine)、パラクリン(paracrine)、エンドクリン(endocrine)があります。

オートクリン(自己分泌)は、細胞から分泌された物質が、同じ細胞に作用を及ぼすことで、パラクリン(傍分泌)は分泌する細胞と効果を受ける細胞とがごく近くにある場合の作用です。エンドクリン(内分泌)は血流を介して、体の中の遠くの臓器に効果を及ぼす場合を言います(下図)。

図:ある細胞から分泌された因子の作用の仕方には、自分の細胞を刺激するオートクリン(自己分泌)と近くの細胞に作用するパラクリン(傍分泌)と血液によって運ばれて遠隔の組織や臓器の細胞に作用するエンドクリン(内分泌)の3つの様式がある。

がん細胞の場合は、がん抑制遺伝子が変異を起こして作用しなくなっているので、がん抑制遺伝子の発現量を増やしても、がん細胞の増殖を抑制することはできないことが多くあります。

しかし、がん間質に存在する線維芽細胞もその活性化した筋線維芽細胞も正常細胞由来であるためがん抑制遺伝子の変異はありません。つまり、間質細胞のがん抑制遺伝子の発現量を増やして間質細胞の増殖や働きを抑えれば、がん細胞の増殖や働きを抑えることができるという話です。

前述のようにカフェインは p16INK4Aの発現を亢進する作用によってがん細胞やがん間質の線維芽細胞の増殖を抑える作用が報告されています。

したがって、カフェインはがん抑制遺伝子のp16INK4Aの発現を促進し、Akt / mTORシグナル伝達系を阻害することによって抗腫瘍効果を示す作用機序が示唆されます。

| « 408)間質細胞... | 410)医療大麻... » |