がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

512)植物ポリフェノールは酸化剤として抗がん作用を発揮する

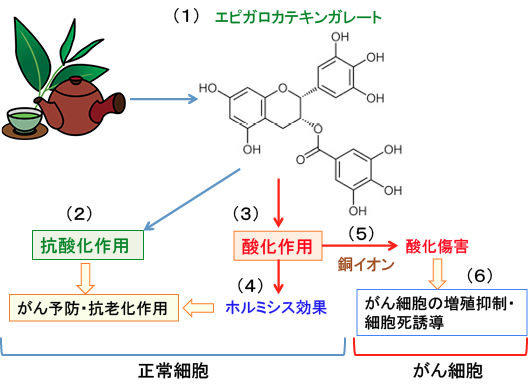

図:お茶の健康作用は、エピガロカテキンなどのポリフェノールによると考えられている(1)。ポリフェノールは抗酸化作用(活性酸素の消去)によってがん予防や抗老化の作用を発揮すると一般に考えられている(2)。しかし、ポリフェノールが酸化剤として作用して細胞に酸化ストレスを与え(3)、適度な酸化ストレスは細胞の抗酸化システムを亢進するというホルミシス効果によって抗酸化力を高め、健康作用を発揮している可能性が報告されている(4)。さらに、がん細胞やがん組織では銅イオンが多いため、銅イオンとポリフェノールが反応して活性酸素の産生を増やし、がん細胞に選択的に酸化傷害を引き起こす機序が報告されている(5)。すなわち、ポリフェノールはがん細胞に対して酸化剤として作用して増殖抑制や細胞死誘導の作用を発揮するという考えが最近は主流になりつつある(6)。

512)植物ポリフェノールは酸化剤として抗がん作用を発揮する

【抗酸化剤のサプリメントは健康に悪い】

「活性酸素は生体成分を酸化してダメージを与え、がんや動脈硬化性疾患や神経変性疾患の発症原因となっている」というのは、現時点では正しいと思います。「現時点」と断っているのは、将来的にその考えが覆る可能性が残されているからです。

そこで、「体の抗酸化システムを活性化すると老化や病気を予防し、寿命を延ばすことができる」というのも現時点では理論的に正しいと言えます。

転写因子のFOXOを活性化すると、スーパーオキシドジスムターゼやカタラーゼの発現を誘導し、酸化ストレスに対する耐性が増強し、寿命延長作用や抗がん作用を発揮することが明らかになっています(322話参照)。

少なくとも、細胞に備わった抗酸化システムの働きを高めることは健康や抗老化や寿命延長や発がん予防にプラスになります。

問題は、抗酸化剤をサプリメントとして外来性に補充する場合です。

多くの人は、「抗酸化作用のある食品やサプリメントを多く摂取すると、老化や病気の予防につながる」ということは理論的に正しいと考えます。

抗酸化作用を唱った健康食品やサプリメントが多数販売されていますが、その宣伝文句は、「抗酸化剤は体の活性酸素を消去して、活性酸素の害を減らす」という点を強調しています。

しかし、外来性の抗酸化剤の補充が健康に悪い影響を及ぼすことは最近の多くの研究で証明されています。抗酸化性のサプリメントが寿命を短くし、がんの発生を促進することが報告されています。

運動した後に抗酸化剤を摂取すると、運動の健康作用(インスリン抵抗性の低下など)がキャンセルされることも報告されています。

これは、抗酸化剤の摂取によって、体内に本来備わっている抗酸化システムの働きを弱めるためです。

適度な酸化ストレスはミトホルミシス効果の作用によって体の抗酸化力や解毒力を高め、老化を遅くし、がんの発生を予防し、寿命を延ばす効果が期待できます。

適度な酸化ストレスがある方が、体の抵抗力は強くなります。過保護にすると、体の抵抗力は弱くなるということです。

これに関しては、504話と505話で詳しく考察しています。

【植物ポリフェノールは酸化剤として健康作用や抗がん作用を発揮する】

がんを促進したり、健康に悪い抗酸化性のサプリメントとしてやり玉に上がっているのは、グルタチオンやN-アセチルシステインやビタミンEやカロテノイドなど、抗酸化作用が主体のサプリメントです。

抗酸化剤ががんの発生を促進し、寿命を短くするという記事をブログで書いたあと、「食事で野菜を多く摂取するのも良くないのか?」という質問がいくつか来ました。

「野菜に含まれるカテキンやフラボノイドなどのポリフェノール類は抗酸化作用によって健康作用を発揮する」と、一般的に理解されているからです。

野菜や薬草などからがん予防効果のある成分が数多く見つかっており、その代表がポリフェノールです。

ポリフェノール類はがんや循環器疾患など多くの病気を予防する効果が知られていて、その作用メカニズムとして抗酸化作用が第一に挙げられています。

ポリフェノールとは分子内に複数のフェノール性ヒドロキシ基を持つ植物成分の総称です。

フェノール(phenol)とは、芳香族化合物(ベンゼンを代表とする環状不飽和有機化合物の一群)にヒドロキシ基(OH基)を持つ有機化合物です。

フェノール類のうち最も単純なものがフェノール(C6H5OH)で、複数のヒドロキシ基を有する化合物をポリフェノールと呼びます。

ポリフェノールは植物に多く含まれます。多くの野菜や果物に含まれるEllagic acid(エラグ酸)、お茶に含まれるEpigallocatechin gallate(エピガロカテキンガレート)、紅茶に含まれるTheaflavin-3-gallate(テアフラビン-3-ガレート)など、その数は5000種以上に及ぶを言われています。

ほとんどの植物に含まれ、光合成によってできる植物の色素や苦味の成分であり、植物にとって様々な働きを持っています。

図:ポリフェノールはフェノールが多数重合した構造で、多くのヒドロキシ基(OH基)を有する。

ヒドロキシ基(OH基)は水素(H)がフリーラジカルに電子を与えることによって活性酸素やフリーラジカルを消去する抗酸化作用を持つと考えられています。

試験管内で活性酸素やフリーラジカルを発生させるような実験で植物ポリフェノールを添加すると、活性酸素やフリーラジカルを消去し、その細胞傷害作用を軽減することが示されています。

しかし、生体内では、純粋に活性酸素を消去する抗酸化作用より、むしろ活性酸素を産生して酸化ストレスを高める作用を指摘する報告が最近は増えています。

ポリフェノールのがん細胞の増殖抑制や細胞死誘導作用を抗酸化作用で説明するには無理があり、酸化剤と考えると、ミトホルミシス機序を介したがん予防効果と酸化ストレスによるがん細胞の増殖抑制や細胞死誘導の両方が説明できるからです。

外来性の抗酸化剤はがん予防や抗老化や健康にマイナスになるのですが、野菜に含まれるポリフェノールは抗酸化作用ではなく、酸化作用を示すので、野菜を多く摂取しても問題ないと解釈できます。

お茶に含まれるカテキン類はがん予防効果が知られています。その作用機序として、カテキンの抗酸化作用が指摘されてきました。しかし、その仮説には、今までにも多くの議論があり結論が出ていません。

以下のような論文があります。

Green tea extract and (-)-epigallocatechin-3-gallate, the major tea catechin, exert oxidant but lack antioxidant activities.(緑茶抽出物と主要な茶カテキンであるエピガロカテキン-3-ガレートは酸化剤として作用し、抗酸化活性は有しない) FASEB J. 2005 May;19(7):807-9.

【要旨の抜粋】

緑茶は世界中で最も広く飲用されている飲み物である。その健康作用は、主要なポリフェノール性成分であるエピガロカテキン-3-ガレート[(-)-epigallocatechin-3-gallate :EGCGと略される]の抗酸化作用によるものと考えられている。

しかしながら、お茶の成分が酸化剤として作用し細胞にダメージを与えるという証拠(エビデンス)が増えている。

この作用は溶液の中でポリフェノールが自発的(自然発生的)な過酸化水素(H2O2)を発生させるためと考えられている。

本研究においては、マウスのマクロファージ細胞株RAW264.7細胞とヒトの前骨髄球細胞株HL60細胞を使った実験系で緑茶抽出物とEGCGの酸化作用と抗酸化作用を検討した。

実験の結果、細胞の存在下と細胞が存在しない条件の両方の実験系において、緑茶抽出物をEGCGの酸化活性は、自然発生的な過酸化水素の酸化活性を超えていた。

細胞内の酸化ストレスの亢進やDNA傷害や細胞死誘導について評価した。

我々のin vitro(試験管内)の実験では、EGCGは過酸化水素を消去したり抗酸化作用を示すことはなく、むしろ過酸化水素による酸化ストレスとDNAのダメージを亢進した。

結論として、我々の実験結果は、緑茶抽出物とEGCGをサプリメントや塗布薬として健常人や病気の人に投与する前に、その詳細な作用機序の検討が必要であることを示唆している。

茶ポリフェノールは乾燥茶葉中に約15%含まれ、通常の喫茶一杯で100 mg摂取されるといわれています。したがって一日10杯以上のお茶は、一日1g以上の抗酸化性のポリフェノールを摂取していることになります。

『緑茶に含まれるカテキン類(エピガロカテキンガレートなど)は抗酸化作用やラジカル補捉作用を持つ成分を多く含んでいます。カテキン類はポリフェノールという抗酸化剤の仲間であり、水溶性であることから体液中での抗酸化作用に大きな役割を果たします。活性酸素やフリーラジカルの害を弱めることはがんの発生や進展の予防につながります。』というのが、今までの常識的な説明でした。

しかし、この解釈は全く逆かもしれないというのが最近の考えです。

カテキン含量の多さを宣伝している緑茶飲料が販売され始めた当時、カテキンの酸化傷害による肝臓毒性などが指摘されたことがあります。カテキンの適度な摂取はホルミシス効果を誘導するので問題ありませんが、大量の摂取は問題があるかもしれません。

【植物ポリフェノールは酸化作用によって抗がん作用を発揮する】

漢方薬に使われる生薬には、ポリフェノールが多く含まれています。漢方薬のがん予防効果や抗がん作用は、生薬に含まれるポリフェノールやアルカロイドが、がん細胞の増殖抑制や細胞死誘導作用を示すからです。

ポリフェノールのがん予防効果は今までは抗酸化作用との関連で考察されていますが、むしろ酸化剤としてのメカニズムの方が正しい可能性があります。

以下のような総説論文があります。

A prooxidant mechanism for the anticancer and chemopreventive properties of plant polyphenols.(植物ポリフェノールの抗がん活性と化学予防作用のメカニズムとしての酸化作用) Curr Drug Targets. 2012 Dec;13(14):1738-49.

【要旨】

植物由来のポリフェノール類は、極めて有用な植物成分の一種であり、人間の食事の重要な栄養成分となっている。植物ポリフェノールの中にはがんを含めて様々な病気の予防や治療に有効な作用を持っているものが多く見つかっている。

培養がん細胞を用いた実験系や動物の発がん実験モデルを使った実験で、多くのポリフェノールが抗がん作用と細胞死(アポトーシス)誘導作用を持つことが示されている。

注目すべき点は、ポリフェノール類の化学予防作用は、正常細胞には悪影響を及ぼさず、がん細胞のみを選択的にターゲットにするという点である。

しかしながら、ポリフェノールがなぜがん細胞に選択的に抗がん作用を示すのか、その作用機序は十分に解明されていない。

このポリフェノールによる抗がん作用のメカニズムを解明することは、新規の抗がん剤の開発に役立つ。

ポリフェノール類は一般的には抗酸化剤と理解されているが、ポリフェノールは銅イオンなどの金属イオンが存在する条件ではDNA分解を引き起こすような酸化剤(prooxidants)として作用する。

我々の研究結果および他の研究者の研究結果に基づいて考察すると、ポリフェノール類の抗がん作用のメカニズムとして、クロマチンに結合した銅と反応することによって活性酸素を発生して酸化剤として作用し、細胞死を誘導する機序が関与していることが示された。

正常細胞に比べて、多くのがん組織とがん細胞では銅の量が顕著に増加しているので、銅イオンとポリフェノールの反応による活性酸素種の発生はがん組織で起こりやすく、その結果DNA切断による細胞死を引き起こす。

この総説では、ポリフェノールの銅イオン依存性の酸化作用のメカニズムと、その酸化作用が、がんの化学予防作用とがん細胞選択的な細胞傷害活性に関与していることを考察する。

がん細胞やがん組織には鉄や銅などの金属イオンの量が増えています。このような金属イオンとポリフェノールが反応すると活性酸素が産生され、がん細胞に選択的に酸化傷害によって増殖抑制や細胞死を誘導するという機序です。

鉄イオンとアルテスネイトが作用してフリーラジカルを産生させ、フェロトーシスという細胞死を引き起こすことができます。(459話、463話参照)

がん細胞やがん組織に多く含まれる鉄や銅などの金属イオンを利用したがん治療はがん細胞に選択性の高い抗がん治療になります。

漢方薬が抗がん作用を示すことは、あまり理解されていませんが、ポリフェノールだけでも、抗腫瘍活性を説明できます。

植物は動物から食い尽くされないように、細胞毒を持っています。ポリフェノールは紫外線の害を防ぐ抗酸化作用のために存在するという考えが優先し、生体に対する健康作用も抗酸化作用によるものと長く信じられていましたが、酸化剤や細胞毒としての作用機序も検討する必要があるようです。

最近の論文に以下のような総説があります。

Polyphenols as Modulator of Oxidative Stress in Cancer Disease: New Therapeutic Strategies(がんにおける酸化ストレスの制御剤としてのポリフェノール:新しい治療戦略)Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016: 6475624.

【要旨】

がん細胞の発生と進展が酸化ストレスと関連することは知られている。それは、酸化ストレスがDNA変異やDNAダメージ、ゲノム不安定性、細胞増殖を促進するためである。したがって、抗酸化性物質が発がん過程を阻止する可能性がある。

放射線治療や抗がん剤治療は、活性酸素種を発生することによって抗腫瘍効果を発揮することは良く知られている。

このような抗がん治療は重大な副作用を発生するので、有効性がより高く副作用の少ない新しい治療法の開発が必要である。

この目的において、多くの天然ポリフェノールは、非常に有望な抗がん生理活性成分と言える。

天然ポリフェノールは抗酸化作用がよく知られているが、いくつかのポリフェノールは、酸化ストレスの制御を通して、がんの発生に関係するエピジェネティックなプロセスをターゲットとしている。

細胞傷害性治療(cytotoxic treatment)の代わりの戦略として、治療によって誘導された細胞老化(therapy-induced senescence)を引き起こすことによって細胞分裂停止を誘導しようという治療法が考えられる。

多くの抗がん作用のあるポリフェノールは、活性酸素種の発生を亢進して、細胞老化を進行させ、細胞増殖を停止させることができる。そして、この治療法はがん治療の戦略として有望であると考えられている。

さらにまた、最も革新的で興味深い話題の1つは、がん幹細胞(cancer stem cells)に対する酸化治療(prooxidant therapies)の有効性が示されていることである。

いくつかの活性酸素種産生亢進作用のあるポリフェノール(ROS inducers-polyphenols)は、がん幹細胞の代謝系と、自己複製(self-renewal)の経路に作用する。

本論文では、天然ポリフェノールの、主にがんの化学予防と治療における役割を、文献データをまとめて考察し議論する。

植物に含まれるポリフェノールが抗がん作用が報告されていますが、その作用機序として、活性酸素の産生を増やす酸化剤としての機序が重要だということです。

がん細胞が過剰な酸化ストレスを受けると、がん細胞にとって負担となり、細胞増殖を停止し、細胞老化が促進され、場合によっては細胞死が誘導されます。

がん治療においては、抗酸化作用はマイナスであり、がん細胞の酸化ストレスを積極的に高める作用を目標にすべきです。

植物ポリフェノールも酸化剤として理解すると、野菜や漢方薬に含まれるポリフェノールの抗がん作用が矛盾なく理解できます。

植物ポリフェノールを抗酸化剤とすると、「抗酸化剤のサプリメントは寿命を短くする、がんの発生や進行を促進する」 という最近のエビデンスから、野菜の健康作用が説明できなくなります。

がん組織中のがん細胞の性状は不均一です。抗がん剤に抵抗性のがん細胞もいれば、抗がん剤治療に弱い細胞もいます。悪性度の強いがん細胞も、他の弱い細胞がいるために、場所と栄養を独り占めできないので、増殖が抑えられています。

しかし、抗がん剤治療を行うと、弱い細胞が死滅し、強い細胞は生き残り、その結果、一時的に腫瘍は縮小しても、悪性度の強い細胞が空いた場所に増殖して増えるため、次第にがん組織全体の悪性度と増殖速度は増強するようになります。(134話参照)

したがって、がん細胞を死滅させる治療より、老化させて増殖能を無くすような治療が勝っていることが指摘されています。

植物ポリフェノールで、がん細胞の酸化ストレスを高めることは、がん細胞の増殖や転移を抑制し、抗がん剤治療よりも延命効果はあるように思います。

| « 511)代謝をタ... | 513)放射線誘... » |