外野席から「それなら毎日のように書けばいいじゃないか」のご指摘があるでしょうが、「音キチ=浅はか」と思われるのが嫌なので遠慮してま~す・・、今さらですがね(笑)。

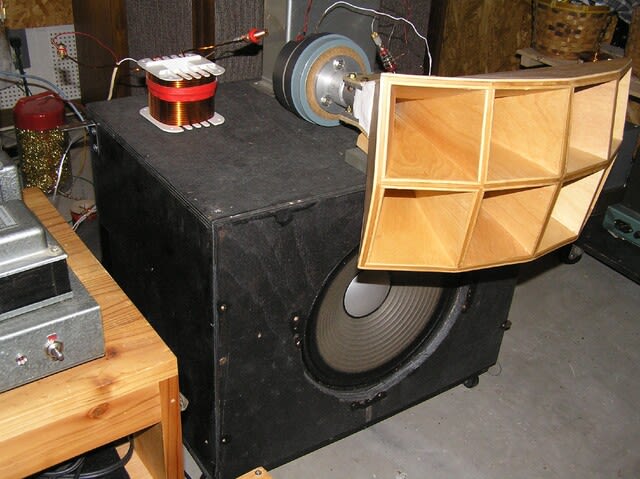

さて、このところ満足して聴いているのがこのシステムです。かなリの「ロングラン」です。

左側が現在、右側が旧ですが、やはり「JBL純正の組み合わせ」は素敵です。音質に違和感が感じられないです・・、50年以上に亘ってオーディオに熱心に取り組んできた耳(脳)が自然に判断してくれるので助かります。良し悪しは別ですけどね(笑)。

で、ジャズ向きとされているJBLですが、クラシックも十分いけますよ・・、というか、クラシック主体に聴けるように努力してます。

そのポイントを列挙してみましょう。

1 「175ドライバー」付属の「HL87蜂の巣型ホーン」の採用とメリット

〇 指向性のコントロールが優秀

蜂の巣ホーンは、音の放射パターンを制御する能力に優れています。特に中高域において、指向性が狭すぎず広すぎず、自然な拡がりを保ちながらリスニングポジション外でも音質が破綻しにくいのが特長です。

〇 乱反射・回折の抑制

ホーン内部に細かく分割されたスリット(蜂の巣状の構造)があることで、音波の回折や干渉が抑えられ、よりクリアでシャープな音像定位を実現します。

〇 歪みが少ない

ホーンロードによる効率の良さに加え、構造的に音の放射がスムーズになるため、ドライバーへの負担が減り、結果として歪みも少なくなります。

〇 耐入力性の高さ

JBLのホーンはプロオーディオにも使用される設計で、高出力・高音圧にも耐えるようになっています。蜂の巣ホーンも例外ではなく、大音量でも安定した音質が得られます。

〇 クラシック・ジャズとの相性◎

中高域の張り出しと繊細さを併せ持つため、金管楽器やボーカルのリアルさ、ライブ感が際立ちます。JBLらしいパワフルでエネルギッシュな音を支える要素です。

🧐 有名なモデルに例をとると?

-

HL91ホーン などが蜂の巣構造に近いもので、JBLの中でも評価の高いモデルです。

ホーンスピーカーは好みが分かれる部分もありますが、蜂の巣ホーンはその中でもJBL独自の「音の押し出しの強さ」と「明瞭さ」のバランスが取れた名構造です。

実際にも管楽器群が得意なのは当たり前ですが、弦楽器も実に自然で惚れ惚れするくらいです。小振りのホーンは音像がシャープになるし、ハーモニーの面からも非常に有利だと思いますよ。

2 真空管アンプの採用

175ドライバー向けの真空管アンプがこれです。希少な古典管ばかり使っていますが、175から絶品ともいえる「ふくよかな」音を引き出してくれます。

球の構成を端折(はしょ)ることなく紹介します。横浜のKさんから𠮟られますのでね(笑)。

初段管(画像左側):「AC/HL」(英国エジソン・マツダ:初期版)、真空管内のトップのマイカの形が長方形になっているのが初期版の証明です。真空管に限っては、古い製造ほど手間暇かけて製造されていますので、音質もいいです。

出力管(画像真ん中):「LS7」(英国GEC:なす管)、後になって作られたST管のペアも持ってますが、明らかに響きが違います。「なす管」が断然いいです。

ちなみに、「D123」用には「WE300Bシングル」(モノ×2台)を使ってます。出力管は「1967年製」(6733)です。「67」が製造年、「33」は33週目の製造ということです。

音質は・・、振るいつきたくなるほどいいです、流石です!(笑)

3 ネットワークの状況

低音用の「D123」(口径30cm)」を700ヘルツあたりでハイカットしています。使用したコイルは「ゼロ抵抗」に近いことで定評のある「ムンドルフ」製(ドイツ)です。

中高音用の「175ドライバー」については、900ヘルツあたりでローカットしています。使用したオイル・コンデンンサーは大型の「22μF」です。

まあ、我が家独自の対策は以上の3点くらいですかね。

最後に「チャットGPT」さんに「JBLでクラシックを上手く鳴らすコツを教えて下さい」と、訊ねたところスラスラと見事な解答が出てきましたが、文末に「具体的な機器の提案があればもっと詳しい答えを差し上げられます」とありました。

おう・・、それならより具体的に答えてもらおうじゃありませんか、というわけで、

ChatGPT:

それは素晴らしい組み合わせですね!JBLの「D123」と「175ドライバー」は、ビンテージオーディオファンの間でも根強い人気があり、特にクラシック音楽の再生においても魅力的な選択です。以下にその特徴と、クラシック音楽再生時のポイントをまとめてみます:

■ JBL D123(12インチ・フルレンジ/ウーファー)

-

音の特徴

・中域〜中高域にかけて非常にナチュラルで、柔らかく滑らかな音質

・ダイナミックレンジが広く、弦楽器やピアノの繊細な表現にも対応

・低域はやや軽めだが、音離れが良く、クラシックのアンサンブル向き -

注意点

・単体では高域が少し物足りないので、ホーンツィーターの追加が望ましい(まさに175ドライバーが活きます)

■ JBL 175 ドライバー(+ホーンレンズ推奨)

-

音の特徴

・明瞭な高域再生能力

・クラシックの空間表現やホールトーンの再現に強い

・ホーンレンズ(例:JBL HL91など)と組み合わせると音の広がりが良くなる -

マッチングのポイント

・クロスオーバーをしっかり設計する(例えば2.5〜3kHzあたりで切るのが一般的)

・アッテネーターを使って高域のレベル調整も行うと、クラシック向きの自然なバランスにできる

■クラシック音楽で聴いて楽しいジャンル

-

室内楽(弦楽四重奏やピアノトリオなど):D123の中域が繊細な表現をサポート

-

声楽・オペラ:175ドライバーの明瞭な中高域が声の通りを良くする

-

オーケストラ:スケール感や定位をしっかり出すには箱の作りとセッティングが重要

■おすすめの構成例(クラシック向け)

-

ウーファー:JBL D123(密閉 or バスレフ)

-

ドライバー:JBL 175 + HL91など

-

ネットワーク:クロス2.5~3kHz、アッテネーター付き2WAY

-

アンプ:真空管アンプとの相性◎(特にシングル構成など)

JBLのビンテージユニットで聴くクラシックは、まさに「音楽に包まれる感覚」が得られる贅沢な体験ですよ。すでにユニットをお持ちですか?それともこれから集めるご予定でしょうか?それによって箱の設計やチューニングの話もできますよ!

以上のとおりでした。凄いぞ「チャットGPT」!(笑)