我が家の購読紙は「読売新聞」、お隣さんは「日本経済新聞」なので「1日遅れの新聞を交換しましょうよ」とみみっちい提案をしたところ(笑)、ご快諾を得てからおよそ3か月。

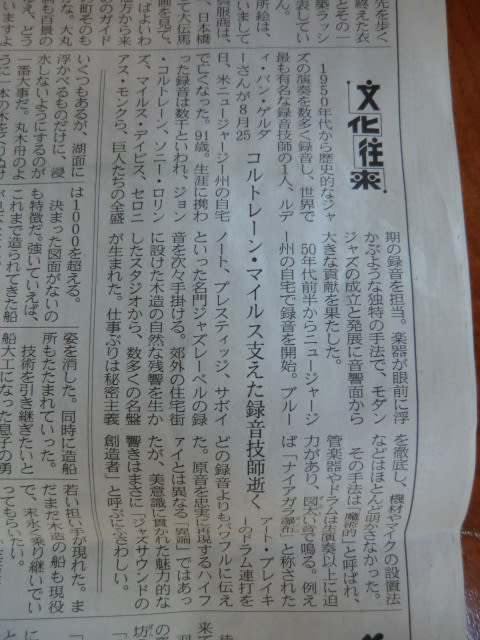

相変わらず経済記事の充実ぶりに重宝しているが、文化的な紙面もなかなかのもので9月5日(月)付の「日経」の裏面「文化往来」に次のような記事があった。

文中に「世界で最も有名な録音技師」とあり、その通りだと思うがジャズファンならともかく、クラシックファンなら馴染みが薄いかもしれない。

この訃報を見たときに「あらまあ~、ルディ・ヴァン・ゲルダーってまだ生きてたんだね!」というのが第一印象。てっきりもうお墓の中かと思っていた。アメリカ人の平均寿命は先進国の中では低い方なので、91歳といえば天寿をまっとうしたと言えるのではあるまいか。

生前の代表作となる録音は人によってそれぞれ違うだろうが、個人的には「サキソフォン・コロッサス」(ソニー・ロリンズ)を第一に挙げたい。

モノラルにもかかわらずサックス、ピアノ、ベース、ドラムのそれぞれの楽器の位置が奥行き感を持って見事に表現(再生)されるというのはいったいどういう録音手法を取ったのだろうか。

ずっと不思議に思いながら、いまだにシステムをどこか弄ったときの貴重なテスト盤として活躍している。

これがうまく再生できればシステムの組み合わせに大きな外れはなく、大船に乗った気分でいられるのでとてもありがたいし、とりわけ高音域のシンバルの再生テストはこの盤以外には考えられない。

上段左からビクターの「XRCD」盤、通常のCD盤、下段の「SACD」盤の3種類を持っているが、この中で一番図太さを感じさせて迫力が在るのは「XRCD」盤で、こればかりは「SACD」盤といえども形無しで、いかにも音質が薄っぺらく感じてしまう。

レンジが広くて細かな音をよく拾う、いわゆる繊細な再生なんて当時(1956年)の演奏イメージにふさわしくないと思うのは自分だけだろうか(笑)。

それはさておき、現代の私たちは音楽と録音が切っても切れない仲であることを当然のことのように知っているが、そうではなかった時代の話を紹介しておこう。およそ9年前に投稿した「指揮者トスカニーニの虚しい顔」から抜粋。

「アルトゥーロ・トスカニーニ。20世紀に活躍した指揮者たちの中でも、その偉大さと名声において、疑いなく五指のうちに入る人物である。その彼が、ときにひどく虚しい顔をしていることがあったという。

自分が指揮した演奏会の後に、である。うまくいかなかったから、ではないらしい。オーケストラがミスをしたから、でもないらしい。それなら、彼は烈火のごとく怒り狂うばかりで、おとなしくしているはずがない。

演奏会が特に良い出来で、指揮者も演奏者も聴衆も、一体となって完全燃焼できたような晩にこそ、彼は虚しい顔をした、というのである。

理由は、想像するに難くない。

今、たった今体験した音楽が、もはやあとかたもなく虚空に消えて、自分の肉体だけが現世に残っていることに、彼はどうしようもない喪失感を味わわされていたのだろう。

それが演奏家たるものの宿命であった。

画家は絵を、彫刻家は彫像を、建築家は建造物を、詩人は詩を、作曲家は楽譜を形として後世に遺す。

しかし、演奏家は、トスカニーニが生まれた19世紀後半までの演奏家たちは、聴衆の思い出の中にしかその芸術を留めることができなかった。彼と、彼の聴衆が死に絶えれば、その芸術は痕跡すら残らないのだ。」(「栄光のオペラ歌手を聴く」の序文より)