毎年、4月が近づくと「球音」がひときわ高くなってくる。

「春の選抜高校野球」に続いて、いよいよプロ野球の開幕。今年のペナントレースの行方は、パリーグは群雄割拠だろうが、セリーグは投打の補強に成功した巨人のブッチぎりレースで間違いなしと断言しておこう。

海の向こうに目を転じてアメリカ大リーグ(MLB)だが、今年も日本人選手の活躍が楽しみ。何といっても、鳴り物入りでテキサス・レンジャーズに入団したダルビッシュが焦点だが、厳しいMLB関係者の評価でも「15勝は間違いなし」との声があるが、もっと欲を出して18勝程度は期待したいものだ。

また松坂(レッドソックス)が肘の手術を乗り越えて5月からマウンドに復帰する予定だし、今年はかなりやれそう。お気の毒なのが次の二人の選手。

先ず松井秀樹だがいまだに入団先が決まらない。もはや1年ごとに所属球団が変わるという引退間近の末期症状だが、もうこのまま終わってしまうのだろうか。ちょっともったいない気もするので、恥を忍んで日本に帰ってきたらどうかな。

もう一人がツィンズの西岡選手。昨年がダメだったので今年は「捲土重来」といったところだったが、何と早々とこの段階(3月中旬)で二軍落ち。「日本で首位打者のタイトルを取ったほどの選手がこの程度では」と、日本人野手の評価を一気に下げてしまった。

たとえば屈辱の入団実技テストまで強いられた青木外野手(ブリュワーズ)、名門ヤンキースから最初から補欠扱いを提示されて入団できなかった中島内野手(西武)たちは、その影響をもろに被ってしまった。契約金にまで響く大問題。

川に落ちた犬をさらに鞭打つようで酷かもしれないが、西岡選手から「自分のせいで、後に続く野手たちに迷惑をかけて申し訳ない」との謝罪の言葉を一度聞きたいものだ。

この事例は日本人野手はよほどの気構えと実力に裏打ちされた状態でないと、軽々しくMLB挑戦はしないでほしいという一つの教訓になる。

とまあ、野球となると話題は尽きないわけだが、アメリカや日本でこれだけ盛んな野球がどうしてヨーロッパでは広まらないのだろうか。

以前、この話題をブログに登載したことがあるが、社会学的にみてなかなか興味深いテーマなので再度掲載させてもらおう。まだ記憶にある方には申し訳ない。

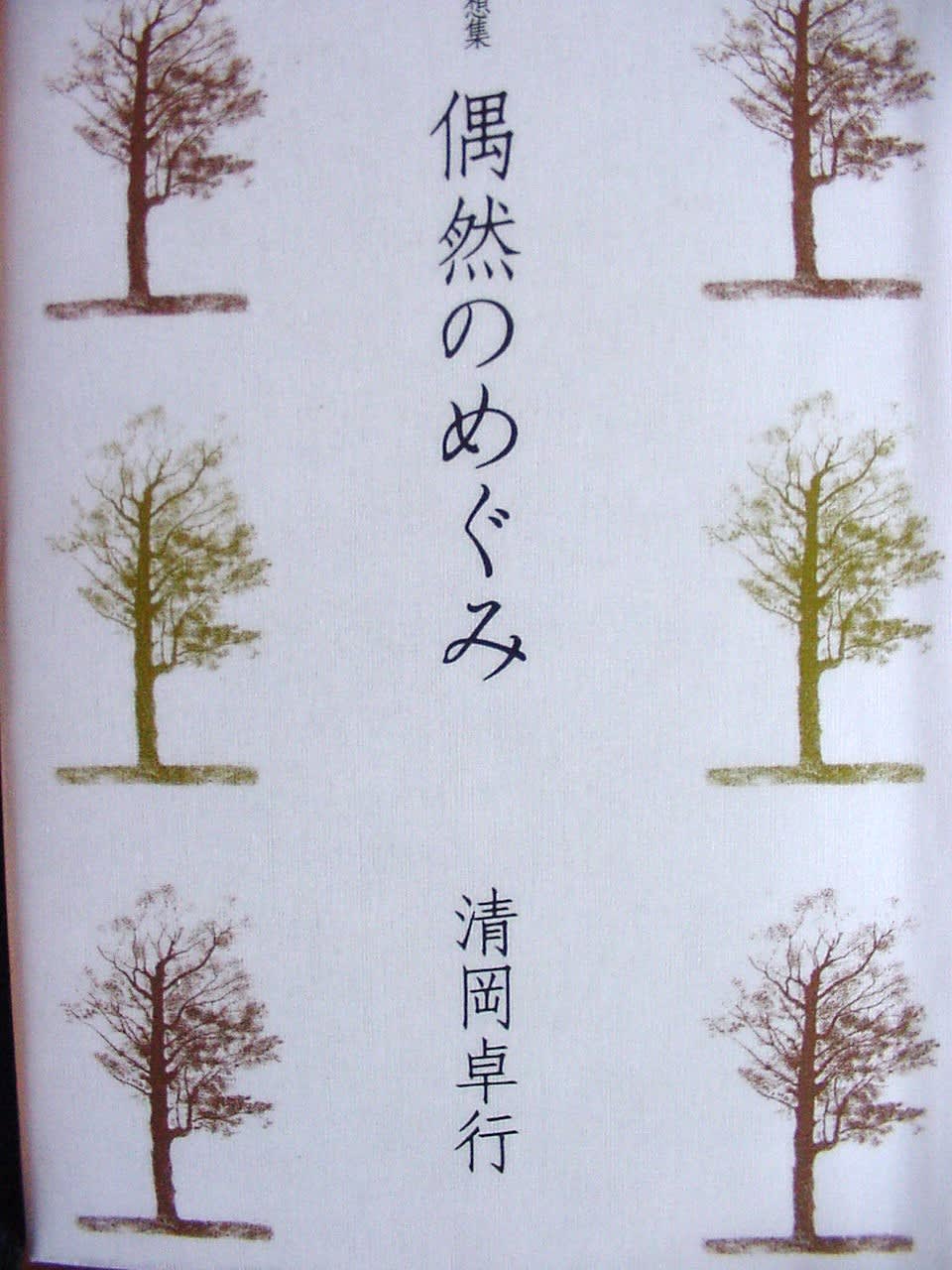

「随想集:偶然のめぐみ」(2007年、日本経済新聞社)

本書の207頁~241頁にかけて鼎談(ていだん:清岡卓行、清水哲男、平出隆)により、この辺の理由が述べられている。

1 野球の特殊性

サッカー、ラグビーは双方に陣地があってお互いに攻め合うか、いつ攻め返されるか分からないという対称性が常にある。一方、野球の場合は攻守ところを変えてという面はルールできちんと縛っておりある時間帯を区切って守るだけ、攻めるだけとなっている。

ヨーロッパの感覚では国境を越えたり、超えられたりという侵略意識といったものがうまく国民的なスポーツになっている。

一方、アメリカ、オーストラリア、日本など野球が盛んなところは歴史的にも国境という意識が希薄なところがあり、その部分に野球が根付いているという側面がある。

2 知的で人工的な野球

ヨーロッパは歴史的にみて哲学的ないし科学的な知性による仕事の蓄積と疲労が一番著しいところ。したがって、スポーツが知性とは対照的な位置づけにあり本能への遊び、慰め、楽しみである側面が大きく、ルールが単純明快、ポジションもそれほど個性的ではない気安いスポーツが受け入れられ普及している。

これに対して野球はルールがとても複雑で知的かつ人工的。ヨーロッパ人にとって知的にわずらわしくて不自然で面白くないといった感覚がある。さらに一方では「ホームラン」というまるで試合の知的な要素すべてを一挙に吹き飛ばすような摩訶不思議なものがあり、ある意味不自然な印象を受ける。

概略、以上のとおり。

ヨーロッパ戦史の研究の第一人者で「陸軍大学校創設以来、かってない優秀な頭脳の持ち主」と評され、陸大兵学教官まで務められた軍事思想家の「石原莞爾」氏(故人)によると「ヨーロッパは三度の飯より戦争が好きな連中の集まり」だそうで、昔のヨーロッパでは「戦争」が「スポーツ感覚」で日常的に行われていたようだ。やはり肉食人種は元気がいい!

「狩猟民族」と「農耕民族」の違いなど、いろいろと彼我の違いは根が深いが、「野球の普及」はその象徴なのかもしれない。