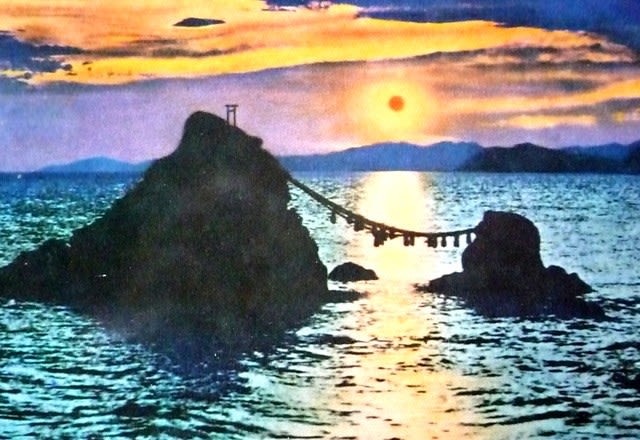

伊勢市二見町の立石崎には、海神「猿田彦大神」を祀る二見興玉神社があり、その海岸には全国的に著名な「夫婦岩」(立石)がある。 当地は古来、日の出遥拝の名所でもあり、夏至の頃には大注連縄のかかるこの夫婦岩の間から太陽が昇る。

この夫婦岩は、夫婦の絆を象徴しているが、現在はその北東の沖合い 600m~700m の海中に暗礁となって海没している、御神体の「興玉石」(興玉神石)崇拝の門石であり、古昔より共に神聖視されている。

地形的には、中央構造線外帯直近の三波川変成帯の広域変成岩から成る、背後の音無山(119.8m)山地の北端が岬を成し、夫婦岩は海食作用によって生じた、海岸突端の「離れ岩」(Stack)である。

大岩(雄岩)は高さ約9m、周囲が約40mで、緑色片岩で出来ている。 周囲を台座石に固定された小岩(雌岩)の方は高さが約4mで、概ね石英片岩である。

但し、現在の小岩は、大岩との片理の方向性の不一致を見ても解る通り、昔のままの天然状態の離れ岩ではない。

この小岩は、今の方がずっと端正で安定感があるが、大正7年9月24日に来襲した大暴風雨により折れて流転するまでは、海底の岩盤から突出した付け根の部分がノッチ状にくびれ、外観が「海食茸岩」(かいしょくきのこいわ)のような形状の、ごく小規模な離れ岩の一つであった。

それを、3年後の大正10年10月20日に大修復工事を行ない、周囲を鳥羽市の坂手島から運んだ岩塊等で囲い固めて、現状の姿となった次第である。

大正初期の頃に発行された古い絵葉書や、それ以前の写真・版画などには、端正では無いが、大岩の片理にぴったりと一致した傾きの縞筋模様(片理)が、元の小岩には認められる。

ちなみに、大岩には海食の保護対策として、エポキシ樹脂の注入による強化措置が施されている。

余談ではあるが、二見町のこの立石は、古文書によると男性器のシンボル(陽石・男神)でもあり、立石崎の東方2km程の神前岬(こうざき)には、「潜島」(くぐりしま)と呼称する、女性器のシンボル(陰窟・女神)にあたる海食洞門がある。

現地には、「荒崎日女」(アラサキヒメ)を祀る祠(ほこら)が据えられ、洞口には注連縄がかかり、夫婦岩同様に神聖視されている。

まさに、海神(わだつみ=海食作用)の成せる二つの海岸微地形が、古代における「性神崇拝」の伝説にふさわしい取り合わせ(セット)を呈し、興玉神社境内の天の岩屋(海食洞)と共に、伊勢神宮に程近い聖地ならではの神話を物語っている。