五十鈴川上流の 「鏡石」 は、古来、景勝を成す五十鈴川渓流の名所のひとつとして、広く知られて来た巨大な露岩の鏡肌 ( かがみはだ ~ 断層によって生じたスリッケンサイド ) です。

当地は、内宮前から五十鈴川の左岸を遡る県道12号線 ( かつての五ヶ所街道 ) を約 3.2 km 進んだ所にある、 「仙人下橋」 ( せんにんしたばし ) の少し先の五十鈴川右岸で、伊勢市今在家町高麗広の入口付近になります。

鏡面は、川岸にそそり立つ巨大な露岩、巌 ( いわお ) の西向きの背面になるので、川を隔てた対岸からは直接見る事は出来ません。

現地の五十鈴川に合流する、倉口谷川に架かる 「仙人下橋」 の手前には、竜ヶ峠を経て矢持町 ( 平家谷 ) に至る分岐路があり、道路際に道標があるのでこれが目印になりますが、辺りには民家もあるのですぐにわかります。

左岸の県道からは、 「鏡石」 の露岩は見下ろせますが、五十鈴川の渓流に降りるには、急斜面の草分け径を辿るしかありません。

但し、五十鈴川の対岸は神宮宮域林なので、 「鏡石」 の案内表示はどこにもありません。

かつては、江戸時代から多くの参詣客や文人墨客らが探訪しており、筆者の中学時代には遠足の景勝地でもあって、川を渡ってスベスベだった岩肌を見物する事も出来ましたが、現在は神宮宮域林の管理が厳しくなり、対岸には全く入れなくなっています。

もっとも、昨今は訪れる人など滅多になく、地元民を除けば、 「鏡石」 の所在を知る人は数少なくなってしまいました。

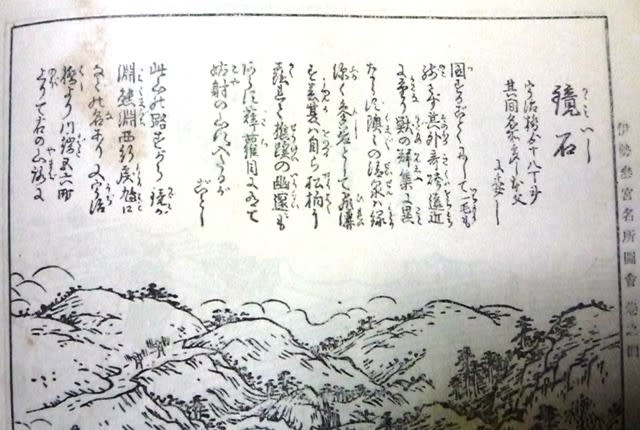

参考までに、 「鏡石」 関係の古文書等を記すと、 明治期の 「度会河内明細図」 をはじめ、江戸時代に描かれた 「伊勢参宮名所圖會」 や 「神都名勝誌」 ( 明治28年10月30日発行、版権所有 神宮司廳 ) などがあげられます。

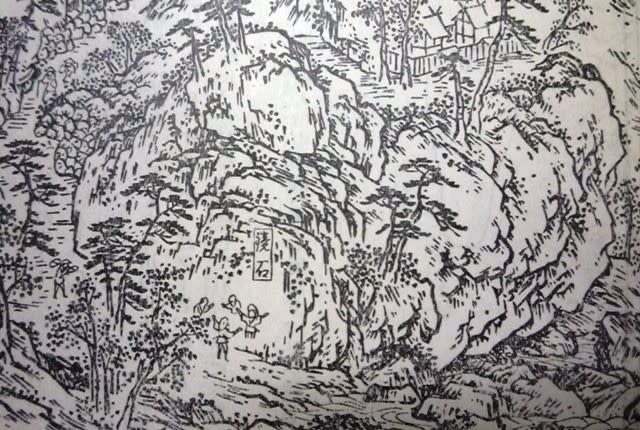

特に、伊勢参宮名所図会 ( 巻之四 ) には、木版画の詳細な風景図版の掲載と共に、 「鏡石」 について、次のような説明文が記されています。

〔 割注 〕 御裳濯 ( みもすそ ) 川の水上にあり。」 高さ貳丈、横五丈許の大石にて、谷 ( たに ) 川の方より西面 ( さいめん ) を見れば清浄明白 ( せいじゃうめいはく ) 誠 ( まこと ) に磨ける鏡 ( か ゞ み ) のごとし、故に山鏡 ( やまか ゞ み ) といふ。 … 後略 …

この夏に、久しぶりに川遊びがてら、忍びで見物して来た限りでは、横縞模様によって 「鏡石」 が巨大なスリッケンサイドである事は、目視で解りますが、かつてのような鏡面ではなく、一面苔むして薄汚くなっています。

江戸時代から明治期にかけては、人の顔が写る程だったそうですが、今は見る影もありません。

露岩を成す巌 ( いわお ) の上面には、 「鏡石神社」 等を祀る祠が一基鎮座しており、自然石の石段で出来た登り路 ( みち ) が付いています。

ちなみに、ずいぶん昔になりますが、かつて筆者は 「鏡石 」 を地学的に調査した事があり、その時のデータを記すと、岩石は秩父層群を構成する珪質岩 ( 白色のチャート ) であり、鏡面はごく僅かに湾曲をして西方に膨らんでいますが、平滑面には断層擦痕のような横縞の筋模様が認められ、走向は N 70°E、傾斜はほぼ垂直でした。