4月に入って、伊勢地方も例年のように桜の季節となったが、今春は雨天の日もまじえ、半ばまでは寒・暖の日々を繰り返した。

先週は、天皇・皇后両陛下が御退位の報告に、伊勢新宮におみえになられ、御幸道路沿いの我が家の前は、17日から19日の三日間はお通りになられる時間帯毎に、警備の警察官や歓迎の人だかりでごったがえした。

いつもの事であるが、お通りになられる時間の3時間程前からは、家の中にいても屋外が騒々しくてたまらない。 17日は雨天だったので、人溜りにまじって拝顔する事もなく、午後は別棟のシャッターを下ろし、戸締りをして室内に閉じこもっていた。

しかし、一夜明けた18日はからりとよく晴れた、穏やかな春爛漫の日和となった。

伊勢市内各地の桜は、既に散ってしまったが、久しぶりにデジカメを持って愛車で郊外に出かけた。 いつも行く奥伊勢の探索コースを辿ってみたが、春らしい風景も川原の転石も、目にとまるものは皆無であったので、午後のひと時、久しぶりに伊勢の山里、桜の新名所(横輪桜で有名) でもある、横輪町の 「共栄橋」下の川原を歩いてみた。

サニー道路から矢持町に通じる分岐路を、数100m程入ると横輪橋があり、ここから先が横輪町の村落である。 橋を渡った右サイドの左岸林道の入り口に、真新しい石碑があり、「 この自然 いつまでも残そう 子孫へ 」 との文字が刻まれている。

そう言えば、ここ横輪町のように周囲の自然環境に対して、人の暮らしの手が必要最小限度しか加えられていない 「里山の風景」 は、伊勢市内では殆ど無くなった。

我輩の知る限りでは、ここ横輪町界隈と小高い丘の上の神園町ぐらいではなかろうか … 。

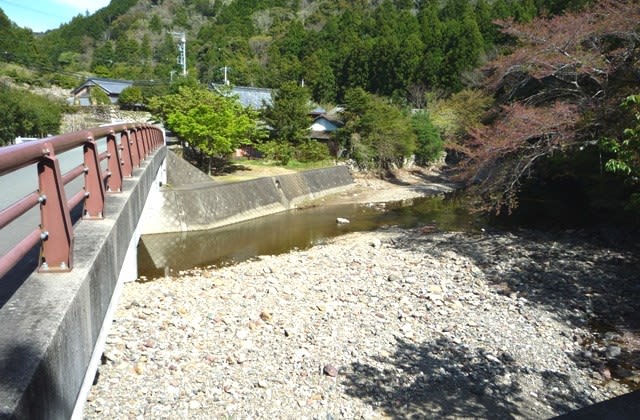

横輪町の共栄橋の袂に、「風輪」(ふうりん) という道の駅風の交流施設がある。 その真横を回り込むように、横輪川が施設裏の駐車スペースの広場の背後にカーブし、蛇行して横輪橋へと流れている。

共栄橋の真下は、こじんまりとした中州のように川原が盛り上がり、絶好の探石場となっている。

岩石の種類も豊富で、西南日本地質区外帯、秩父層群の各種の堆積岩類が転石となって堆積している。 水石で言えば、伊勢赤石や鎧石等の珪質岩(チャート) や紫雲石(輝緑凝灰岩)、伊勢古谷石(泥質石灰岩~珪質石灰岩、等) の他、那智黒石風の泥質岩(頁岩・粘板岩)や砂質岩(砂岩・硬砂岩)、石灰石(石灰岩)、龍眼石(石灰岩と輝緑凝灰岩の混成堆積岩) などである。

この中で、特に多いのは伊勢赤石と赤鎧石である。 もう少し横輪川を遡って矢持町の下村~菖蒲の村落に行くと、石灰岩の転石が増え、北方の山々は鍾乳洞のある石灰岩地帯となっている。 さらに上流の床の木に至ると、転石はまた赤石が増え、赤・白の鎧石が目立つようになる。

昭和30年代の半ば頃から昭和50年代初頭にかけての、いわゆる 「昭和の石ブーム」 の時代には、この横輪川(平家谷一帯) には業者らの盗石が後を絶たず、当地が三重県きっての名石の産地であり、数々の銘石を世に送り出していた経緯がある。

横輪町の殆どの民家の庭には、今も立派な庭石や幾つかの名石があって、中には築山を備えた石庭のある家さえも見られ、まさにその事を如実に物語っている。