~ 安乗岬から波切を経て、御座岬へ ~【 後編 】

片田(大野・麦崎)から布施田へ

深谷水道を越え、少し行くと、正面に信号交叉点とコンビニ(サークルK)があり、ここで国道は旧道と新設のバイパスに分かれる。この紀行文は、志摩の外海の海岸紀行なので、旧道沿いの案内となる。旧道といっても国道(260号線)であり、当地志摩町の幹線道路に変わりがなく、真新しいバイパス国道から眺める志摩の入江の景観に比べれば、いささか古風であり見晴らしはかなり異なるが、見るべき場所などは実にたくさんある。

交叉点から左に入り、少しアップして下ると、目前に遥か先の麦崎の半島まで続く、大変美しい見事な弓なりの湾入「大野浜」が見えてくる。ここでも道路は防波堤と一体化し、大野の村落(片田地区に入る)は左下に見下ろす形となる。湾入と言っても、外海は激しい怒濤の熊野灘の海であり、先志摩の外海岸は、岬角部が海食によって削られ、土砂が沿岸流や潮流によって運ばれ、その土砂が岬角間の湾奥を埋めて、砂礫の堆積した弧状のビーチとなった訳である。この海水の三作用は、地質時代の第四紀を通して繰り返されて来ており、特に海食作用は、岬角部を削り取ったばかりでなく、低地に堆積していた段丘堆積層(鵜方層)までも抉り取り、その後、平衡状態に近づいて行った結果として、外海岸(そとかいがん)の出入りの激しかったリアス式地形は次第に均されて、ほぼ直線化してしまっているのだ。このような一つの半島において、内湾(英虞湾)側と様相を異にする外洋側の海岸線は、「対置海岸」(離水地形であるにもかかわらず、その後の海水の作用によって、沈水海岸のようになってしまった海岸線)の一種とみなす事が出来る。

交叉点から左に入り、少しアップして下ると、目前に遥か先の麦崎の半島まで続く、大変美しい見事な弓なりの湾入「大野浜」が見えてくる。ここでも道路は防波堤と一体化し、大野の村落(片田地区に入る)は左下に見下ろす形となる。湾入と言っても、外海は激しい怒濤の熊野灘の海であり、先志摩の外海岸は、岬角部が海食によって削られ、土砂が沿岸流や潮流によって運ばれ、その土砂が岬角間の湾奥を埋めて、砂礫の堆積した弧状のビーチとなった訳である。この海水の三作用は、地質時代の第四紀を通して繰り返されて来ており、特に海食作用は、岬角部を削り取ったばかりでなく、低地に堆積していた段丘堆積層(鵜方層)までも抉り取り、その後、平衡状態に近づいて行った結果として、外海岸(そとかいがん)の出入りの激しかったリアス式地形は次第に均されて、ほぼ直線化してしまっているのだ。このような一つの半島において、内湾(英虞湾)側と様相を異にする外洋側の海岸線は、「対置海岸」(離水地形であるにもかかわらず、その後の海水の作用によって、沈水海岸のようになってしまった海岸線)の一種とみなす事が出来る。

話が少し専門的になってしまったが、大野の村落は砂州の上に発達したかのように見え、明らかに海抜0m地帯で、元々低湿地帯だった場所柄、少しずつ地盤沈下も起こっているのではないかと思われる。村落の中には海跡湖の残骸のような「中スカ池」(明治期以降、周囲から埋め立てられ面積が縮小している)があり、以上の事を如実に物語っている。あと大野では、道路のすぐ右下に、朱色の鳥居の目立つ由緒ある片田稲荷神社がある。

話が少し専門的になってしまったが、大野の村落は砂州の上に発達したかのように見え、明らかに海抜0m地帯で、元々低湿地帯だった場所柄、少しずつ地盤沈下も起こっているのではないかと思われる。村落の中には海跡湖の残骸のような「中スカ池」(明治期以降、周囲から埋め立てられ面積が縮小している)があり、以上の事を如実に物語っている。あと大野では、道路のすぐ右下に、朱色の鳥居の目立つ由緒ある片田稲荷神社がある。

大野を過ぎると、アップ・ヒルとなって、すぐにバス停のある小広いスペースに出る。この丘陵地の高台から南に突き出した岬をくまなく埋め尽くすように、外海岸にかけて民家の密集する片田の漁村となる。但し、村内には洋風の建物もチラホラ見られ、かつて明治の中頃から昭和の初期にかけて、アメリカへの出稼ぎ移民が続き、外地で成功を収め、裕福な資産家となって里帰りをした人達のいた、言わば史実の名残と言えそうだ。一時は、片田を「アメリカ村」と称した時期もあった。

大野を過ぎると、アップ・ヒルとなって、すぐにバス停のある小広いスペースに出る。この丘陵地の高台から南に突き出した岬をくまなく埋め尽くすように、外海岸にかけて民家の密集する片田の漁村となる。但し、村内には洋風の建物もチラホラ見られ、かつて明治の中頃から昭和の初期にかけて、アメリカへの出稼ぎ移民が続き、外地で成功を収め、裕福な資産家となって里帰りをした人達のいた、言わば史実の名残と言えそうだ。一時は、片田を「アメリカ村」と称した時期もあった。

岬の先端は「麦崎」と言い、先志摩の最南端である。白いきれいな無人灯台が、海食崖の上にポツリと立っている。漁港廻りの舗装された幅広い迂回道路と、路地のような村道があり、ダウン・アップして灯台への細道へと続く。小丘上に立つ灯台の真下は、海食地形のオンパレードである。急傾斜した互層を成す中生代白亜紀の地層(的矢層群)が見事な層理を見せ、下から眺める海食崖は目を見張らせる程素晴らしい。海食崖の下は、日南海岸に見る「鬼の洗濯板」のような海食台や、波食棚、溶食プール、海食ノッチなどの微地形が色々と観察できる。波食棚の泥岩層の中には、真っ黒な二酸化マンガン鉱より成る、大・小のノジュール(団塊)が含まれている。又、狭いながらも、灯台の裾は展望台になっており、熊野灘の海を見渡す絶好の場所と言える。右手には、和具沖合の大島・小島が水平線上に、帽子を伏せたように浮かぶのが眺望出来る。

岬の先端は「麦崎」と言い、先志摩の最南端である。白いきれいな無人灯台が、海食崖の上にポツリと立っている。漁港廻りの舗装された幅広い迂回道路と、路地のような村道があり、ダウン・アップして灯台への細道へと続く。小丘上に立つ灯台の真下は、海食地形のオンパレードである。急傾斜した互層を成す中生代白亜紀の地層(的矢層群)が見事な層理を見せ、下から眺める海食崖は目を見張らせる程素晴らしい。海食崖の下は、日南海岸に見る「鬼の洗濯板」のような海食台や、波食棚、溶食プール、海食ノッチなどの微地形が色々と観察できる。波食棚の泥岩層の中には、真っ黒な二酸化マンガン鉱より成る、大・小のノジュール(団塊)が含まれている。又、狭いながらも、灯台の裾は展望台になっており、熊野灘の海を見渡す絶好の場所と言える。右手には、和具沖合の大島・小島が水平線上に、帽子を伏せたように浮かぶのが眺望出来る。

国道まで村道を戻り、右側にある片田小学校の前を通り、漁港へのアクセス道路の分岐点過ぎて西に1kmほど行くと、布施田の村落に入る。かつては、両村間の沿道には人家が殆ど無くて、畑地だけが広がっていたが、今はごく普通の家々が立ち並んでいて村界がはっきりしない。布施田は、道路が先志摩半島のほぼ中央にあり、丘陵地上面の幹線道路(国道260号線)を挟み、民家が内・外両方の海側にまたがって、南北にベルト状に分布している。見かけ上、外洋側の漁村と内湾(英虞湾)側の高台の農村が合体したような感じである。字名を調べると、面白い事に、「浜村」と「畑(野)」、そして「根中」、「北中」とほぼ三つに分けられるようだ。旧家の屋敷地のとり方や、家屋の間取りなどを見ても、明らかに他の漁村とは違ったものが見られ、人々の気風もかつては農村型が多かったと聞く。布施田の東寄りの外海岸のビーチは、300mほどが近畿自然歩道(麦崎・磯笛の道)となっている。小さな漁港のある海岸へは、普通車が落に通れる村道が下っており、漁港から西方に海岸沿いにアップしながら村落を通り抜けると、和具の広の浜に出る。布施田から西の先志摩の海岸は、表和具漁港の突堤までほぼ真っ直ぐな海浜が続いている。

先志摩最大の繁華街「和具の町」

国道を布施田からさらに西に1kmほど行くと、先志摩地方最大規模の漁港、繁華街を持つ和具の町に入るが、この途中も、今は沿道に民家などが立ち並び、どこからが和具なの解り辛くなっている。先ほどの広の浜へは、繁華街手前の志摩広域消防組合・志摩分署のある信号交叉点から左に入る真新しい舗装道路がついている。 道路際に「志摩総合スポーツ公園」の道路標示があり、左折し、スポーツ公園の前を通り抜けて、500m先まで進むと外海岸に出る。この広の浜には、サッカー場程のスペースの、浜を見渡す「ふれあい公園」がある。公園には、かつてほんの一時期、鳥羽一郎歌手が歌った「志摩半島」の歌碑がある。

我輩が始めて和具に行ったのは、昭和40年、高校2年生の時である。部活仲間だったT氏に連れられて、彼の親戚を訪ねての志摩の旅であった。伊勢の町から賢島に出て、巡航船に乗り英虞湾を横断、途中「間崎」(英虞湾内の離島)に寄港しただけで、船はおよそ30分で着いた。当時、初めて訪れたこの和具の町は、このような志摩の海辺の方田舎に、伊勢の市街地並みのこれ程の町があったのかと、度肝を抜かれたものだ。彼の叔父は、剣道の師範で、整骨院を営みながら「武徳館」という剣道場を開いていた。 昼には、仕出しの寿司をとってくれてご馳走になったが、ネタの魚が新鮮でとても美味しかったのを、いまだによく覚えている。昨今は特に、元は沿岸漁業を営む漁師さんたちの、船上での即席ご飯だった「手こね寿司」が人気を博し、志摩の和具と言えば、即「手こね寿司」と出てくる程、当地の名物料理として全国に広まった。 和具は昔ながらの魚処であり、寿司処なのだ。

我輩が始めて和具に行ったのは、昭和40年、高校2年生の時である。部活仲間だったT氏に連れられて、彼の親戚を訪ねての志摩の旅であった。伊勢の町から賢島に出て、巡航船に乗り英虞湾を横断、途中「間崎」(英虞湾内の離島)に寄港しただけで、船はおよそ30分で着いた。当時、初めて訪れたこの和具の町は、このような志摩の海辺の方田舎に、伊勢の市街地並みのこれ程の町があったのかと、度肝を抜かれたものだ。彼の叔父は、剣道の師範で、整骨院を営みながら「武徳館」という剣道場を開いていた。 昼には、仕出しの寿司をとってくれてご馳走になったが、ネタの魚が新鮮でとても美味しかったのを、いまだによく覚えている。昨今は特に、元は沿岸漁業を営む漁師さんたちの、船上での即席ご飯だった「手こね寿司」が人気を博し、志摩の和具と言えば、即「手こね寿司」と出てくる程、当地の名物料理として全国に広まった。 和具は昔ながらの魚処であり、寿司処なのだ。

昭和の頃の和具の町は、志摩町の中心地として町役場があり、他に銀行や農協、漁協、電信電話局、郵便局、交番、診療所、観光案内所、観光旅館、映画館(劇場)、銭湯、大衆食堂、八百屋、駄菓子屋、パチンコ屋など、何でも揃っていて、随分活気に満ち溢れていた。町に入ると国道筋約500mが商店街であり、この道路の中ほどから英虞湾岸の船着場に向かって、900m程一直線に伸びる「みたま通り」がある。かつては、この通りも300mほどはにぎやかな商店街であった。時を隔てた現在も、かつて繁華街だった頃の面影を残すかのように、電柱には提灯形の街路灯がぶら下っている。そして、程よい入江の英虞湾岸の港まで、ずっと町街地が南北に続くこの町には、外洋側の表和具漁港と、内湾(英虞湾)側の和具漁港の二つの立派な港がある。内港のすぐ前には、早くから実習船(しろちどり・はまゆう)を持つ水産学校(現在の県立水産高校)が開設され、若い船乗りたちの育成にも力を入れて来た。今、この船着場の目前には、入江を跨ぐように視界を横切って、一つアーチの白い志摩大橋(バイパス国道の橋)が架かっている。

和具を語る時、忘れてはいけないのは、外洋の沖合2.5kmほどの所に、大島、小島の二つの小さな離島(無人島)のある事である。特に大島には浜木綿の大群落があり、夏季の「潮かけ祭り」の祭事場ともなっている。ここへは、夏場のみ観光客用の期間限定の船便があり、大島へはその時期を捉えて訪ねる事が出来る。島々の近海は、海女の格好の漁場であり、両島は和具の海女たちの休息地でもある。

和具を語る時、忘れてはいけないのは、外洋の沖合2.5kmほどの所に、大島、小島の二つの小さな離島(無人島)のある事である。特に大島には浜木綿の大群落があり、夏季の「潮かけ祭り」の祭事場ともなっている。ここへは、夏場のみ観光客用の期間限定の船便があり、大島へはその時期を捉えて訪ねる事が出来る。島々の近海は、海女の格好の漁場であり、両島は和具の海女たちの休息地でもある。

越賀から御座へ

和具の町を抜けて、左手の和具漁港過ぎ、岩井戸崎付近のアップ・ダウンを2度繰り返すと、目の前に湾入が見えてくる。この当地の一番東の浜は、社田方(さだほう)の浜(又は神社浜)と言い、越賀漁港となっている。このビーチの西の出鼻は城山と称し、先端には「城山休憩所」と書かれた、コンクリートの突堤のようなちょっとした展望台がある。ここには、城山休憩所を経由してこの出鼻を一周する、全長200mほどの小道(近畿自然歩道)がついている。城山を越えると、すぐ西隣りに似たようなスペースと形状の湾入がもう一つあるが、ここは「西方浜」である。

越賀の漁村は、外洋側に古くからの村落が密集し、次第に丘陵上面から内湾の越賀浦の方向へと拡張していったようである。かつては、漁業中心の漁村形態の村落だったとみえ、越賀港は、古く江戸時代には、鳥羽、安乗、浜島とともに、志摩四津のひとつとして知られた港であったと言う。当地の北西には金比羅山(海抜99m)がそそりたち、北西からの季節風が遮られるので、先志摩地方では冬場も一番暖かく温暖である。当地の畑地で栽培される「越賀茶」は、志摩地方では特に上物とされている。

越賀の幹線道路(国道)は、表海岸に沿って進むので、繰り返すリアス式地形の湾入が見え隠れし、海景は変化に富んでいて、とても良い眺めとなっている。西方浜の西方にもう一つの出鼻「天神山」があり、この丘上の越賀中学校の下を通り、アップ・ダウンを繰り返すと、又、見事な湾入が目前に展開する。ここは海水浴場としての再整備が成され、観光ビーチと化した、著名な越賀の「阿津里浜」(あづりはま)である。護岸も大変きれいに階段風にアレンジされていて、黄色い砂地の浜の真ん前には、離れ島を成す大・小2つの小島がある。左手の大きい島は「城ヶ島」、正面の小さな島は「雀島」(すずめしま)と呼ぶそうだ。漣の寄せ返すビーチの沖には、熊野灘の海が広がり、言うまでも無く、ここは先志摩地方きっての景勝地なのである。阿津里浜海岸には、トイレ付きのモーター・プールを備えた休憩スペースも作られている。

越賀の幹線道路(国道)は、表海岸に沿って進むので、繰り返すリアス式地形の湾入が見え隠れし、海景は変化に富んでいて、とても良い眺めとなっている。西方浜の西方にもう一つの出鼻「天神山」があり、この丘上の越賀中学校の下を通り、アップ・ダウンを繰り返すと、又、見事な湾入が目前に展開する。ここは海水浴場としての再整備が成され、観光ビーチと化した、著名な越賀の「阿津里浜」(あづりはま)である。護岸も大変きれいに階段風にアレンジされていて、黄色い砂地の浜の真ん前には、離れ島を成す大・小2つの小島がある。左手の大きい島は「城ヶ島」、正面の小さな島は「雀島」(すずめしま)と呼ぶそうだ。漣の寄せ返すビーチの沖には、熊野灘の海が広がり、言うまでも無く、ここは先志摩地方きっての景勝地なのである。阿津里浜海岸には、トイレ付きのモーター・プールを備えた休憩スペースも作られている。

道路を隔てた阿津里浜の反対側には、志摩観光協会のモダンな建物があり、「海女資料館」「海女小屋体験」「観光案内所」の立看板が立っている。その裏手は、志摩オート・キャンプ場となっている。ちょっと覗いてみると、「海女資料館」はワン・フロアのみだが、なかなかのものだ。入場無料なので見学するとよい。

阿津里浜の隣に、ノリの浜と呼ぶもう一つ小さな湾入があるが、阿津里を過ぎると、とまん崎から続く雑木林となり、道路は少しアップし、雑木の繁る山越え道となって、この先、海は全く見えなくなる。やがて細長い下り坂にさしかかるが、雑木林の連なる南岸は、地形図上では荒見崎から参宮浜を経て岩井崎に続く、程良い展望地のはずなのだが、この広大な雑木林のスペースは、幾つかの企業の私有地となっていて、地元民も一般人も海岸へは近づけない。手付かずのまま、長い間ずっと荒れ放題になっている。かつて、我輩は、一人この雑木林(私有地)の藪道に迷い込み、苦労して岩井崎まで行った事があるが、見晴らしはブッシュに覆われてまるでダメだった半面、いろんな野鳥がいて、このままの方が良いのかも・・・、とさえ思ったものだ。このエリアは、今にして、言わば「止め山」であり、「入らずの海岸」なのだ。

さらに、道路は少しアップし、右手の金比羅山の麓を迂回して回りこむように、細長い下り坂をカーブしながら進んで行くと、民家がチラホラ見えてくる。道路を下った所に、御座の入口に当たるひと塊の村落があり、「御座白浜」のバス停がある。ここから北方が御座である。御座港へは、ここからさらに右回りの幹線道路(国道)を少しアップし、Sカーブを下り、再度Sカーブの坂道をもう一度アップ・ダウンして1kmほど進むと、間もなく到着する。

御座港は、こじんまりした船溜りに、定期船の桟橋を備えた英虞湾口の漁港で、先志摩半島先端の北海岸に位置している。湾を隔てた対岸には、浜島の町がはっきりと眺められる。以前は、英虞湾を横断して浜島に行き来する奥志摩フェリー(志摩勝浦観光汽船が就航させていた)があったが、今は巡航船が発着しているだけである。港からは、賢島行きと浜島行きの2航路の小型の定期船が出ている。

御座の村落は、沿岸漁業と海女漁中心の漁村であるが、岩場を廻ったすぐ西方に、500mほどの長さの弧状を成す遠浅のビーチを持っている。白砂の大変きれいな寄せ波の静かな「御座白浜」である。夏場は海水浴場となり、海水浴客やキャンパー、観光客らで大変にぎわい、常設の海の家などの設備もよく整っている。季節限定ではあるが、当地のドル箱ビーチなのだ。

御座白浜の西方は、金比羅山同様に、独立高峰を成す黒森(海抜96mの岬山)で、その突端は荒磯を成す御座岬である。この残丘状の小山に繋がるビーチの低地は、元は砂州のようで、どうも黒森は陸繋島らしい。反対側の外洋は、日和浜と言って、海女の稼ぎ場である。御座も又、和具、越賀とともに、先志摩地方における海女漁の本場なのだ。日和浜の荒磯は、御座岬の方へは荒々しい海食地形の岩石海岸が続き、正に絶海の果ての孤島ような印象である。海食崖には互層を成す的矢層群の地層が激しく褶曲し、複数の断層によって断ち切られ、弱帯には海食洞が幾つも出来ている。御座岬の周辺は、海食台や離れ岩だけでなく、沖合にまで暗礁、岩礁が無数にあり、古来、「御座のヤスリ」と称し、船頭たちに恐れられていた。古謡にも、

御座白浜の西方は、金比羅山同様に、独立高峰を成す黒森(海抜96mの岬山)で、その突端は荒磯を成す御座岬である。この残丘状の小山に繋がるビーチの低地は、元は砂州のようで、どうも黒森は陸繋島らしい。反対側の外洋は、日和浜と言って、海女の稼ぎ場である。御座も又、和具、越賀とともに、先志摩地方における海女漁の本場なのだ。日和浜の荒磯は、御座岬の方へは荒々しい海食地形の岩石海岸が続き、正に絶海の果ての孤島ような印象である。海食崖には互層を成す的矢層群の地層が激しく褶曲し、複数の断層によって断ち切られ、弱帯には海食洞が幾つも出来ている。御座岬の周辺は、海食台や離れ岩だけでなく、沖合にまで暗礁、岩礁が無数にあり、古来、「御座のヤスリ」と称し、船頭たちに恐れられていた。古謡にも、

伊勢の神前岬(こうざき) 国崎(くざき)の鎧

御座のヤスリが邪魔になる

とさえ、謡われている。

日和浜の東方は、遥か先の岩井崎まで、砂礫のビーチがきれいな汀線を形成して続いている。このビーチには、一般道路が無くて立ち入れないのは残念だ。黒森上端の御座岬灯台(無人灯台)へは、オート・キャンプ場のはずれから、黒森東斜面の別荘地へ登る九十九折りの簡易舗装の急坂を、300mほど車で途中まで登り、そこから、コンクリートの階段のある尾根伝いの急な山道を登って行く。およそ15分、360mほどの距離である。山頂には御座岬稲荷神社の祠があるので、やや道幅もあって手入れが成されている。但し、山頂の御座岬灯台に行っても、ブッシュに囲まれていて視界が遮られ、見晴らしは全く効かない。黒森は私有地なのか表示板等も無く、別荘があるだけで、観光化は微塵も成されていない。灯台へは、只、山道を登って戻って来るだけである。

日和浜の東方は、遥か先の岩井崎まで、砂礫のビーチがきれいな汀線を形成して続いている。このビーチには、一般道路が無くて立ち入れないのは残念だ。黒森上端の御座岬灯台(無人灯台)へは、オート・キャンプ場のはずれから、黒森東斜面の別荘地へ登る九十九折りの簡易舗装の急坂を、300mほど車で途中まで登り、そこから、コンクリートの階段のある尾根伝いの急な山道を登って行く。およそ15分、360mほどの距離である。山頂には御座岬稲荷神社の祠があるので、やや道幅もあって手入れが成されている。但し、山頂の御座岬灯台に行っても、ブッシュに囲まれていて視界が遮られ、見晴らしは全く効かない。黒森は私有地なのか表示板等も無く、別荘があるだけで、観光化は微塵も成されていない。灯台へは、只、山道を登って戻って来るだけである。

御座港界隈の名所を書き忘れたが、漁港の船溜り左手の岩場の岸(波打ち際)に、潮仏(入り口の道角に「女性の守り仏・石仏地蔵尊」の案内板がある)があって、満ち潮時に訪ねるとすっぽり海水に浸かっている。離れ岩を成す目の前の岩島には、ごく小さな海食洞門もある。もう一つの名所は、金比羅山北麓の谷間にある、由緒ある寺院、「爪切不動院」である。変化に富んだ境内は、アップ・ダウンが激しいが、寺院には、昔、弘法大師が爪で削って作ったと伝えられている、ご本尊の不動明王(秘仏である)が祀られている。この不動堂のそばの岩場からは泉水が湧き出しており、幾つかの見所を擁し、あたりは樹木も鬱蒼と繁っていて、ちょっとした幽秘境の趣がある。現在のここの管理人さんは、かつて上段の構えの名人であった、剣道の達人である。

御座港界隈の名所を書き忘れたが、漁港の船溜り左手の岩場の岸(波打ち際)に、潮仏(入り口の道角に「女性の守り仏・石仏地蔵尊」の案内板がある)があって、満ち潮時に訪ねるとすっぽり海水に浸かっている。離れ岩を成す目の前の岩島には、ごく小さな海食洞門もある。もう一つの名所は、金比羅山北麓の谷間にある、由緒ある寺院、「爪切不動院」である。変化に富んだ境内は、アップ・ダウンが激しいが、寺院には、昔、弘法大師が爪で削って作ったと伝えられている、ご本尊の不動明王(秘仏である)が祀られている。この不動堂のそばの岩場からは泉水が湧き出しており、幾つかの見所を擁し、あたりは樹木も鬱蒼と繁っていて、ちょっとした幽秘境の趣がある。現在のここの管理人さんは、かつて上段の構えの名人であった、剣道の達人である。

日が暮れると、夏から秋にかけての御座漁港は、夕映えが凪いだ英虞湾を染め抜き、茜色の夕空とともに、大変美しい海景を眺めさせてくれ、志摩の果てならではの、素晴らしい旅情をかきたてる ・・・ 。

旅のおわりに

この拙稿では、志摩地方の外洋側の海岸にスポットを当てながら、風景の描写ばかりでなく、志摩の風土や村落の事、それに筆者の回想なども雑えながら、思いつくままに筆を進めてみた。志摩地方は、昭和から平成の時代へと歴史が移行して来た中で、道路網だけは驚くほど整備され、充実したと思う。

半面、消えていったものも少なくない。かつて、英虞湾周辺の未舗装の道路は、数少ないバスの便では所要時間がかかり、オート三輪などが走るぐらいで、マイカーもまばらであった。それに代わり、定期船やフェリーが各港の間を頻繁に行き来し、志摩の海ならではの光景を見せていたものだ。海女漁も、志摩への旅情をそそる白い磯着から、黒いウェット・スーツに代わり、風物詩として見るには、実に風情がなくなった。

しかし、昔も今も、海岸に働く人々の姿は変わらず、そこに豊かな海産物を育むきれいな海の風景・風物があってこそ、伊勢志摩国立公園の中の「志摩」としての魅力なのではないだろうか。

筆者は、地元の人々だけでなく、四季折々に当地を訪れ、この変化に富んだ海の国立公園を旅する多くの人々にも、この「志摩」を大切にして頂きたいと思う一心で、この旅行記を記述した。以上の趣旨を述べて、本稿の終わりとしたい。

( 2010年10月25日・完 )

志摩は、その昔、万葉人が「美し国」(うましくに)、「御食つ国」(みけつくに)と詠んだように、新鮮な海産物の豊富な、お伊勢さんの隣国である。 特に東に突き出した小高い大王崎の付け根の漁港が、波切であり、南北に続く荒磯は、「老崎」や「大里浜」、「須場の浜」、「宝門の浜」、「船頭の浜」、「米子の浜」を始め、地元の海女たちの絶好の漁場となっている。

志摩は、その昔、万葉人が「美し国」(うましくに)、「御食つ国」(みけつくに)と詠んだように、新鮮な海産物の豊富な、お伊勢さんの隣国である。 特に東に突き出した小高い大王崎の付け根の漁港が、波切であり、南北に続く荒磯は、「老崎」や「大里浜」、「須場の浜」、「宝門の浜」、「船頭の浜」、「米子の浜」を始め、地元の海女たちの絶好の漁場となっている。 市後浜の上を走る幹線道路は、志島を抜けるとすぐ右手に国道260号線への分岐路があり、左先の畔名へは下り坂となるが、この道を下ると畔名の村落に入る。ここは、弧状をなす湾奥の防波堤とこの道路に挟まれた、幅数十mほどの低地に細長く家屋が密集しており、次第に南北の丘の上へと居住区が広がっていった様相を見せている。元の地形は、海跡湖的な湿地帯であったのだろうと思われる。

市後浜の上を走る幹線道路は、志島を抜けるとすぐ右手に国道260号線への分岐路があり、左先の畔名へは下り坂となるが、この道を下ると畔名の村落に入る。ここは、弧状をなす湾奥の防波堤とこの道路に挟まれた、幅数十mほどの低地に細長く家屋が密集しており、次第に南北の丘の上へと居住区が広がっていった様相を見せている。元の地形は、海跡湖的な湿地帯であったのだろうと思われる。 この大野浜の低地を越えたすぐ先に、舗装道路から左折して入る、名田の狭苦しい海岸へのバイパス道路が、最近ついた。名田の村落は、沿岸の狭い谷間に家屋が密集し、上方の幹線道路(県道)までへばりつくように建て込んでいる。突堤のすぐ前には、駱駝の背中のような明神島(地形的にはホッグ・バック-豚の背構造-の「離れ岩」的な岩島)が突き出ている。昔は祠を祀っていたようだ。特にこの近海は、海女たちの格好の漁場である。

この大野浜の低地を越えたすぐ先に、舗装道路から左折して入る、名田の狭苦しい海岸へのバイパス道路が、最近ついた。名田の村落は、沿岸の狭い谷間に家屋が密集し、上方の幹線道路(県道)までへばりつくように建て込んでいる。突堤のすぐ前には、駱駝の背中のような明神島(地形的にはホッグ・バック-豚の背構造-の「離れ岩」的な岩島)が突き出ている。昔は祠を祀っていたようだ。特にこの近海は、海女たちの格好の漁場である。 大王町は、当地波切を「絵描きの町」としても広めようと、そのP.Rに力を入れている。著名画伯や文人も数多く訪れ、灯台の見える風景は、写真よりも絵画の方が目栄えがし、地元の画家による名画も少なくない。地元の名人画家と言えば、先年亡くなられた甲賀の南幸男先生が偲ばれる。「波切」をテーマに数々の風景画の大作を描かれているが、どの作品も実に素晴らしい構図とタッチの名画であり、アーティストとしてばかりではなく、教育者としても遺憾なくその才能を発揮された立派な方であった。先生の知遇を得た者の一人として、合掌を禁じえない。

大王町は、当地波切を「絵描きの町」としても広めようと、そのP.Rに力を入れている。著名画伯や文人も数多く訪れ、灯台の見える風景は、写真よりも絵画の方が目栄えがし、地元の画家による名画も少なくない。地元の名人画家と言えば、先年亡くなられた甲賀の南幸男先生が偲ばれる。「波切」をテーマに数々の風景画の大作を描かれているが、どの作品も実に素晴らしい構図とタッチの名画であり、アーティストとしてばかりではなく、教育者としても遺憾なくその才能を発揮された立派な方であった。先生の知遇を得た者の一人として、合掌を禁じえない。 大王町から英虞湾を取り囲む、先志摩半島の先端の御座までは、点在する村落をつなぐ国道260号線が唯一の陸上経路であったが、最近になって、平行して延びる立派なバイパス道路が、英虞湾側に完成した。この先志摩半島に行く付け根の部分が船越(大王町)で、陸けい砂州の低地の真上に立地した漁村である。太平洋側には弧状の前浜がビーチ・カスプを見せて広がり、道路際には、この海湾を眺める「船越前浜小公園」が設置されている。前浜から数百mと離れていない英虞湾側は、湾奥の入り江が天然の良港となっている。但し、外洋に出るには、以前は御座岬を大廻りして行かなければならず、実に不便であった。低い地峡となった陸上を、その昔、男たちが人力で船を引っぱり、担ぐなどして運び出して行ったであろう事が、その地形から容易に伺え、それに基づく地名(船越)の由来がよく理解できる。

大王町から英虞湾を取り囲む、先志摩半島の先端の御座までは、点在する村落をつなぐ国道260号線が唯一の陸上経路であったが、最近になって、平行して延びる立派なバイパス道路が、英虞湾側に完成した。この先志摩半島に行く付け根の部分が船越(大王町)で、陸けい砂州の低地の真上に立地した漁村である。太平洋側には弧状の前浜がビーチ・カスプを見せて広がり、道路際には、この海湾を眺める「船越前浜小公園」が設置されている。前浜から数百mと離れていない英虞湾側は、湾奥の入り江が天然の良港となっている。但し、外洋に出るには、以前は御座岬を大廻りして行かなければならず、実に不便であった。低い地峡となった陸上を、その昔、男たちが人力で船を引っぱり、担ぐなどして運び出して行ったであろう事が、その地形から容易に伺え、それに基づく地名(船越)の由来がよく理解できる。 防波堤と一体化した船越の道路(国道260号線)を通り、村落を過ぎると、左手に葦の生える海跡湖のような「大池」を見る。海に近い池畔には船越温泉の小屋がある。そして、退治崎へと続く丘陵をアップ・ダウンすると、間もなく「深谷大橋」と言う小さな橋に出るが、この下は、志摩地方唯一の運河である「深谷水道」(ふかやすいどう)となっている。この人工の水路は、幅20m程だが、 英虞湾と外洋を行き来する小型漁船専用の通路であり、船越の漁船にとってはこの上なく便利になった。深谷水道を超えると、その先は志摩町となる。

防波堤と一体化した船越の道路(国道260号線)を通り、村落を過ぎると、左手に葦の生える海跡湖のような「大池」を見る。海に近い池畔には船越温泉の小屋がある。そして、退治崎へと続く丘陵をアップ・ダウンすると、間もなく「深谷大橋」と言う小さな橋に出るが、この下は、志摩地方唯一の運河である「深谷水道」(ふかやすいどう)となっている。この人工の水路は、幅20m程だが、 英虞湾と外洋を行き来する小型漁船専用の通路であり、船越の漁船にとってはこの上なく便利になった。深谷水道を超えると、その先は志摩町となる。

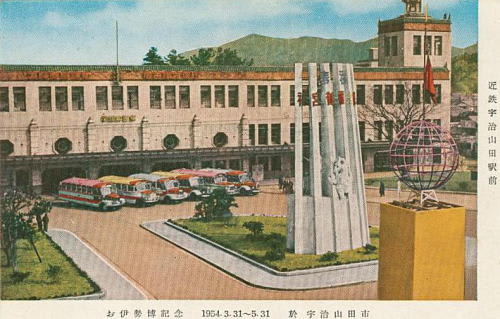

その東の阿児町は、志摩電鉄が鳥羽から賢島へと開通(昭和4年に開通)してからは、 鵜方を中心に志摩地方の中核地となり、鵜方は、駅前を中心に新興都市型の町へと急速に広がり、発展し、志摩地方最大の繁華街となった。特に賢島は、その後、阿児町最大の観光地へと変貌し、海岸線の入り組んだ波静かな南の英虞湾は、真珠筏の浮かぶ風光明媚な海景が展開し、伊勢志摩国立公園最大の観光資源となっている。この陰に隠れたようなもう一つの観光地が、北の突端、「安乗岬」である。さらに、町内の各地に通じる道路網が整備されて以降は、国府の白浜とともに、志島の「市後浜」(いちごのはま)がサーフィンのメッカとなり、シーズンになると県内・外の若者たちで賑わいを見せている。

その東の阿児町は、志摩電鉄が鳥羽から賢島へと開通(昭和4年に開通)してからは、 鵜方を中心に志摩地方の中核地となり、鵜方は、駅前を中心に新興都市型の町へと急速に広がり、発展し、志摩地方最大の繁華街となった。特に賢島は、その後、阿児町最大の観光地へと変貌し、海岸線の入り組んだ波静かな南の英虞湾は、真珠筏の浮かぶ風光明媚な海景が展開し、伊勢志摩国立公園最大の観光資源となっている。この陰に隠れたようなもう一つの観光地が、北の突端、「安乗岬」である。さらに、町内の各地に通じる道路網が整備されて以降は、国府の白浜とともに、志島の「市後浜」(いちごのはま)がサーフィンのメッカとなり、シーズンになると県内・外の若者たちで賑わいを見せている。 安乗から国府へは小高い丘の上を通るが、ブッシュに囲まれていて見晴らしはきかない。途中に、今は高層ホテルの立ち並ぶ温泉歓楽街となった、渡鹿野島(的矢湾内の離島)の村落対岸の船着場に出る、アスファルト舗装の幅広いアクセス道路が出来ている。そこを通り過ぎ、切通しの坂を下ると、国府の手前右手の雑木林の中に、由緒のある古い国分寺(跡)がある。そして、目前に磯波の寄せる広々とした砂浜海岸が開け、遥か先の岬(城の崎付近)まで3kmにわたって弓なりの海浜となる。 夏場はサーファーや海水浴客らでにぎわう「国府白浜」である。臨海地は「志摩パークゴルフ場」となっているが、街村的な村落は海抜0m地帯に密集しており、かつては半農半漁で生計を立てていた。ここは、昔から海からの砂風除けの為、独特な槙垣のある村落として大変有名であり、その槙垣は今も旧道沿いの各家々に残存する。在所の中には国府神社があり、この村落を護っている。又、古くから当地の農家は、風習としてどの家も隠居制を敷き、今も屋敷内に年寄りの為の離れ家(別棟)を持っている家がかなり見られる。

安乗から国府へは小高い丘の上を通るが、ブッシュに囲まれていて見晴らしはきかない。途中に、今は高層ホテルの立ち並ぶ温泉歓楽街となった、渡鹿野島(的矢湾内の離島)の村落対岸の船着場に出る、アスファルト舗装の幅広いアクセス道路が出来ている。そこを通り過ぎ、切通しの坂を下ると、国府の手前右手の雑木林の中に、由緒のある古い国分寺(跡)がある。そして、目前に磯波の寄せる広々とした砂浜海岸が開け、遥か先の岬(城の崎付近)まで3kmにわたって弓なりの海浜となる。 夏場はサーファーや海水浴客らでにぎわう「国府白浜」である。臨海地は「志摩パークゴルフ場」となっているが、街村的な村落は海抜0m地帯に密集しており、かつては半農半漁で生計を立てていた。ここは、昔から海からの砂風除けの為、独特な槙垣のある村落として大変有名であり、その槙垣は今も旧道沿いの各家々に残存する。在所の中には国府神社があり、この村落を護っている。又、古くから当地の農家は、風習としてどの家も隠居制を敷き、今も屋敷内に年寄りの為の離れ家(別棟)を持っている家がかなり見られる。

志島といえば、志摩地方では大・小の古墳群の集中する場所としてよく知られている。古墳は全部で15基あり、このうちの第11号古墳は、一番高い場所にあり、正式な学術調査も行われ、「王女丘古墳」(おじょかこふん。割石積・横穴式・石室古墳)として広く知れわたっている。当地ふのり海岸の渚付近の丘上の塚穴古墳(4号古墳・円墳)と共に、以前は覗いて内部が見学出来るようになっていたが、今は雑草で覆われている。「おじょか古墳」へは、道路沿いに案内板があるが小さくて解りにくい。志島のバス停の少し先にある、「フードショップ 出口食品」横の細い路地を少し入った、民家の入口横の小丘がそうである。志島古墳群は、鉄刀、古鏡、勾玉、管玉、金鈴、金環や蓋杯、埴輪など、豊富な副葬品の出土例から見ても、志摩地方最大級の古墳遺跡である。

志島といえば、志摩地方では大・小の古墳群の集中する場所としてよく知られている。古墳は全部で15基あり、このうちの第11号古墳は、一番高い場所にあり、正式な学術調査も行われ、「王女丘古墳」(おじょかこふん。割石積・横穴式・石室古墳)として広く知れわたっている。当地ふのり海岸の渚付近の丘上の塚穴古墳(4号古墳・円墳)と共に、以前は覗いて内部が見学出来るようになっていたが、今は雑草で覆われている。「おじょか古墳」へは、道路沿いに案内板があるが小さくて解りにくい。志島のバス停の少し先にある、「フードショップ 出口食品」横の細い路地を少し入った、民家の入口横の小丘がそうである。志島古墳群は、鉄刀、古鏡、勾玉、管玉、金鈴、金環や蓋杯、埴輪など、豊富な副葬品の出土例から見ても、志摩地方最大級の古墳遺跡である。 この他、志島は、古来、沿岸漁業を主とし、農業を従として生活を営んで来た村落であるが、海女漁も盛んで、かつては村内婚の多さでも有名であった。稼ぎ頭で働き者の女娘(おなご)は、昔は磯桶ひとつで嫁入りして行ったとさえ言われている。

この他、志島は、古来、沿岸漁業を主とし、農業を従として生活を営んで来た村落であるが、海女漁も盛んで、かつては村内婚の多さでも有名であった。稼ぎ頭で働き者の女娘(おなご)は、昔は磯桶ひとつで嫁入りして行ったとさえ言われている。

江戸時代以前の昔のお伊勢参りは、「おかげ参り」も含めて、庶民には、一生に一度、行けるかどうかの命がけの旅であった。この伊勢の地は、古来、外宮・内宮の両大神宮が鎮座する、わが国最大級の由緒ある聖地であり、古くから参宮の為の表街道(参宮街道)や裏街道が通じ、道中の各所に旅人たちの為の宿駅や陣屋が出来、雲出川や櫛田川、宮川などの大きな河川には、船の渡し場や籠、馬の返し場(返馬・へんば)があった。そして、街道筋には名物食を売る店や、謂れのある名所なども次第に整って行った。かつて栄えた古市のような、立派な遊郭をも備え持った門前町は、地方都市ではそうザラにはない。大正時代までは、伊勢の「古市」と言えば、この地方きっての格式の高い花街であり、まだ幾つかの遊郭も残っていた。当地方きっての歓楽街であった事は、言うまでもない。外宮から内宮に向かう途中の尾部坂は、いつの頃からか、参宮客に「間の山・あいのやま」とも呼ばれるようになり、そこには見世物小屋などもあったようだ。江戸時代の川柳に、

江戸時代以前の昔のお伊勢参りは、「おかげ参り」も含めて、庶民には、一生に一度、行けるかどうかの命がけの旅であった。この伊勢の地は、古来、外宮・内宮の両大神宮が鎮座する、わが国最大級の由緒ある聖地であり、古くから参宮の為の表街道(参宮街道)や裏街道が通じ、道中の各所に旅人たちの為の宿駅や陣屋が出来、雲出川や櫛田川、宮川などの大きな河川には、船の渡し場や籠、馬の返し場(返馬・へんば)があった。そして、街道筋には名物食を売る店や、謂れのある名所なども次第に整って行った。かつて栄えた古市のような、立派な遊郭をも備え持った門前町は、地方都市ではそうザラにはない。大正時代までは、伊勢の「古市」と言えば、この地方きっての格式の高い花街であり、まだ幾つかの遊郭も残っていた。当地方きっての歓楽街であった事は、言うまでもない。外宮から内宮に向かう途中の尾部坂は、いつの頃からか、参宮客に「間の山・あいのやま」とも呼ばれるようになり、そこには見世物小屋などもあったようだ。江戸時代の川柳に、 観光名所と言うのは、著名になればなるに従って、訪れる観光客が増えていくのは当然の事である。付随して宿泊施設や食堂、みやげ物屋も増え、ガイド・ブックなどの案内書が出来る。伊勢の事は、江戸の昔からいろんな書物に書かれているが、最も有名な案内書は、「伊勢参宮名所図絵」(寛政9年)と、「伊勢名勝志」(明治22年)、そして神宮司廳発行の「神都名勝誌」(明治28年)であろう。これらは何回も復刻版が出版されているので、市の図書館に行けば見る事が出来る。他に、「伊勢参宮細見大全」(明和三年)や、「伊勢参宮道中獨案内」(明治22年)のような、一般には知られざる名著(稀覯本)もある。

観光名所と言うのは、著名になればなるに従って、訪れる観光客が増えていくのは当然の事である。付随して宿泊施設や食堂、みやげ物屋も増え、ガイド・ブックなどの案内書が出来る。伊勢の事は、江戸の昔からいろんな書物に書かれているが、最も有名な案内書は、「伊勢参宮名所図絵」(寛政9年)と、「伊勢名勝志」(明治22年)、そして神宮司廳発行の「神都名勝誌」(明治28年)であろう。これらは何回も復刻版が出版されているので、市の図書館に行けば見る事が出来る。他に、「伊勢参宮細見大全」(明和三年)や、「伊勢参宮道中獨案内」(明治22年)のような、一般には知られざる名著(稀覯本)もある。

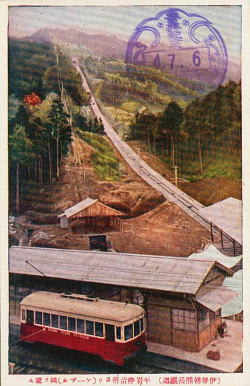

当地、伊勢市には、戦前は朝熊山登山の為のローカル鉄道が整備されていて、北斜面には、東洋一の急勾配を持つケーブル・カーがあった。この様子は、古い絵葉書にたくさんその光景が残っており、当時としても大変珍しく、神都線の市電と共に、伊勢の名所であり、名物であった。その市電も今あれば、貴重な観光資源となっており、市内の各地をゆったりと走る姿は、鉄道写真マニア(俗にいう、「撮り鉄」)の格好のターゲットとなったに違いない。同じように市内を走る路線バスでは、写真にもならない。

当地、伊勢市には、戦前は朝熊山登山の為のローカル鉄道が整備されていて、北斜面には、東洋一の急勾配を持つケーブル・カーがあった。この様子は、古い絵葉書にたくさんその光景が残っており、当時としても大変珍しく、神都線の市電と共に、伊勢の名所であり、名物であった。その市電も今あれば、貴重な観光資源となっており、市内の各地をゆったりと走る姿は、鉄道写真マニア(俗にいう、「撮り鉄」)の格好のターゲットとなったに違いない。同じように市内を走る路線バスでは、写真にもならない。

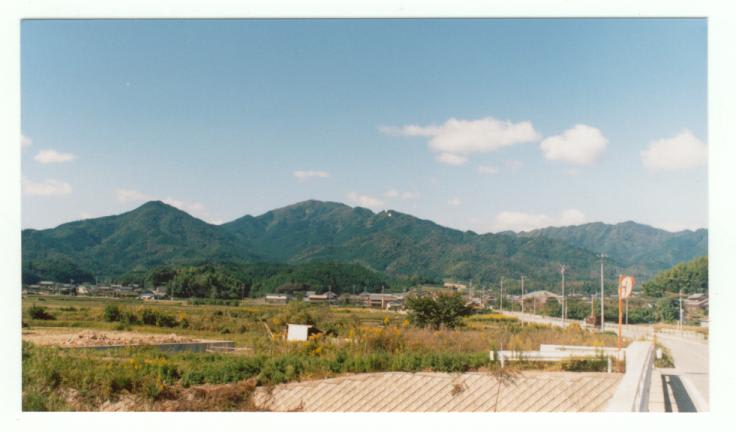

堀坂山には、ペグマタイト鉱脈のほか、アプライトの岩脈や石英脈、含炭酸塩粘土脈などがあり、雲母谷の鉱山跡をはじめ、小谷やガレ場、河床の転石、道路沿いの崖などから、各種の鉱物が産出しています。雲母谷の鉱山跡では、常に石英、カリ長石、白雲母など、数種類の鉱物を採集することができますが、当地の鉱物は、松阪市森林公園と松阪市図書館(1階のロビー)に展示されています。

堀坂山には、ペグマタイト鉱脈のほか、アプライトの岩脈や石英脈、含炭酸塩粘土脈などがあり、雲母谷の鉱山跡をはじめ、小谷やガレ場、河床の転石、道路沿いの崖などから、各種の鉱物が産出しています。雲母谷の鉱山跡では、常に石英、カリ長石、白雲母など、数種類の鉱物を採集することができますが、当地の鉱物は、松阪市森林公園と松阪市図書館(1階のロビー)に展示されています。

九月もいよいよラストとなった29日、朝から好天に恵まれ、山の景色がくっきりと見えるほどシーイングもよかったので、久しぶりに志摩の海辺に行った。場所は道路に近くて、つい最近、車が防波堤の上まで乗り入れられるように整備された、名田の大野浜である。このこじんまりした礫(さざら)のビーチは、真夏でも殆ど誰もいなくて、我輩貸し切りのようなとてもいい遊び場である。ここは波切の少し北で、サーフィンのメッカ市後浜(いちごのはま。阿児町志島)の手前だ。海を隔てて左手前方には安乗の村落をへばりつかせたような安乗岬が眺められる。さらに水平線を右に辿ると、ブルーの海原の彼方に神島や伊良湖岬がかすかに見える。

九月もいよいよラストとなった29日、朝から好天に恵まれ、山の景色がくっきりと見えるほどシーイングもよかったので、久しぶりに志摩の海辺に行った。場所は道路に近くて、つい最近、車が防波堤の上まで乗り入れられるように整備された、名田の大野浜である。このこじんまりした礫(さざら)のビーチは、真夏でも殆ど誰もいなくて、我輩貸し切りのようなとてもいい遊び場である。ここは波切の少し北で、サーフィンのメッカ市後浜(いちごのはま。阿児町志島)の手前だ。海を隔てて左手前方には安乗の村落をへばりつかせたような安乗岬が眺められる。さらに水平線を右に辿ると、ブルーの海原の彼方に神島や伊良湖岬がかすかに見える。