支部長職も一年経過し(ということは情宣も出し続け)2年目のマニフェスト。発行日は2003年4月8日「情宣さかた」裏版です。

支部長職も一年経過し(ということは情宣も出し続け)2年目のマニフェスト。発行日は2003年4月8日「情宣さかた」裏版です。

「机の上の、この黄色い紙はいったい何だぁ?」

この業界が長い人にとっては、疑問にすら思わなくなっているかもしれませんが、こいつは【組合】の【情宣】です。

組合、とは市町村立小中学校の県費負担教職員が主に加盟している労働組合、山形県教職員組合のこと。略して県教組(けんきょうそ)。

県教組は地方公務員法にもとづいて、山形県人事委員会に登録された職員団体で、組合員の声をもとに、賃金や労働条件の改善要求を、雇用者である山形県教育委員会に対等な立場で伝えることができる機関です。

もちろん組合のやることはそれだけではなくて、組合員に、より研修を深める場を提供したり、他の労働組合とも連携し、さまざまな手段を使ってよりよい社会の実現をめざしたりしています。したがって、今回のイラク攻撃には明確に反対しているわけ。

で、情宣とはこの県教組の活動や、そのめざすものを“説明”するものであって……

「……要するにテイのいいアジビラですね?」

そういう側面もあります(笑)。でも、読み続けていただければ、たとえば勤務条件の改善がどのような形で実現していくのか、あるいは改悪を阻むためにどのような行動がとられているか、公的な文書からはうかがい知れない情報が満載なのがわかってもらえるでしょう。

そういう側面もあります(笑)。でも、読み続けていただければ、たとえば勤務条件の改善がどのような形で実現していくのか、あるいは改悪を阻むためにどのような行動がとられているか、公的な文書からはうかがい知れない情報が満載なのがわかってもらえるでしょう。

ひとつの事象に対して、『それでは労働組合はこの問題についてどう考えているか』という“もうひとつの見方”を獲得していただければ、社会人として、職業人として、そして家庭人としての生活に、決してマイナスにはならないと思います。

で、問題なのはこの情宣の裏側に載っている通称「裏版」。かなりマニアックだし、ひょっとしたら青少年の健全育成に有害な(笑)情報がまぎれこんでいることもあります。コンセプトは“何でもあり”。評価の分かれる「組合員へのこの1冊」や「こんなものいらない」シリーズも連載中。

通算100号をめざし、あなたが山形県教職員組合の一員に加わってくれることを願いつつ、今年度もシコシコがんばりますので乞うご期待。ご用とお急ぎのないときに、たっぷり読んでみてください。

※画像は「真夜中の五分前」side-A、side-B 本多孝好 新潮社

あの「Missing」の、といまだに言われてしまう本多の最新作。感情の流れをミステリやホラーの手法を使ってていねいにトレースする、あの先達と同じ方法論をとっている。でもさー、今回の双子のお話って、その先達がもうあの大傑作でやっちゃってるんだから、なにもあんたがやらなくてもいいんじゃないか?

プラス「ふしぎな図書館」村上春樹 佐々木マキ 講談社

プラス「ふしぎな図書館」村上春樹 佐々木マキ 講談社

その先達の初期の作品「図書館奇譚」が今なぜか。おー、羊男!

苦楽をともにしたNくんが書記局から学校へ復帰する際のはなむけのことばです。これは同時に教員という職種へのメッセージでもあったわけ。

苦楽をともにしたNくんが書記局から学校へ復帰する際のはなむけのことばです。これは同時に教員という職種へのメッセージでもあったわけ。 おなじみ、情宣さかたの裏版を。

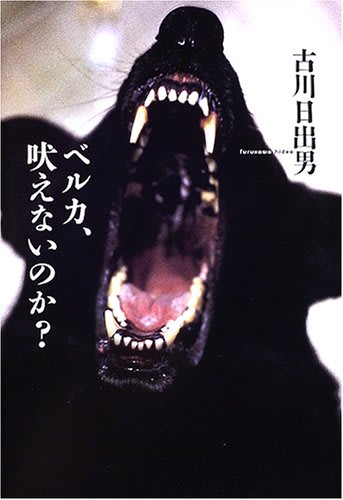

おなじみ、情宣さかたの裏版を。 画像は、このころのわたしのベストワン

画像は、このころのわたしのベストワン 2003年3月24日付「情宣さかた」裏版。

2003年3月24日付「情宣さかた」裏版。 ……もちろん、すべて

……もちろん、すべて 著者のムーアは、今もっともチケットが取りにくい(とにかく毎回満員札止め)映画「

著者のムーアは、今もっともチケットが取りにくい(とにかく毎回満員札止め)映画「 組合関係のどんな会合に参加しても、今年(2003年)はとにかく選挙の年なんだから、という前ふりで始まる。

組合関係のどんな会合に参加しても、今年(2003年)はとにかく選挙の年なんだから、という前ふりで始まる。 そして4年後、山形4区からはなんと33才の青年が国会へ行くことになり(ご協力ありがとうございました)、県議選において現在の流れでは30才の女性候補を支持することになりそうだ。ものすごい変化。

そして4年後、山形4区からはなんと33才の青年が国会へ行くことになり(ご協力ありがとうございました)、県議選において現在の流れでは30才の女性候補を支持することになりそうだ。ものすごい変化。 酒のいきおいで、文科省の役人が暴走する。

酒のいきおいで、文科省の役人が暴走する。 フッ素シリーズ最終回。

フッ素シリーズ最終回。 フッ素シリーズ第三弾。

フッ素シリーズ第三弾。 ※なぜ学校でのフッ素洗口に反対しているの?

※なぜ学校でのフッ素洗口に反対しているの? フッ素シリーズ第二弾。

フッ素シリーズ第二弾。 クミアイ情宣シリーズ。学校事務職員と同様に

クミアイ情宣シリーズ。学校事務職員と同様に