「続・女流棋士の濫造 その1」

「続・女流棋士の濫造 その2」

「続・女流棋士の濫造 その3」

「続・女流棋士の濫造 その4」 の続きです。

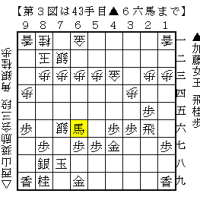

形勢は互角。

しかし、勝負の流れ、指し手(指し方)の難解さを考えると後手に利がありそう。

先手は《容易ならざる局面》と考え、▲8八金と自陣に金を投入。

だが、この手は良くなかった。△7八角成▲同金△7六銀で〔先手・角〕対〔後手・飛+金〕の交換となり、大損。

ここは▲7七金と引いて駒損を避けるべきだ。

△7六銀に▲3二飛(▲8三桂以下の詰めろ+角取り)△5五角と飛び出したのが、第9図。

(以下の変化、緑字の部分はややこしいので、読み飛ばしてもけっこうです)

△5五角は、角取りを避けながら詰めろも受けており(▲8三桂△同香の時、角が8二に利いて詰みを防いでいる)、非常に味の良い手………に見える。

しかし、この手には▲4四角の妙手があった。タダだが、△4四同角は角の利きが逸れてしまい▲8三桂以下詰んでしまう。さらに、この手自体、詰めろ(▲8三桂以下詰み)+ 角取りになっている。

この△4四角を食らうと劣勢になるが、致命的ではない。△1九角成と耐え、▲7一角成には△7二金▲同馬△同銀▲同飛成に△5四角と勝負を挑めば、まだ逆転の可能性はありそう。

第9図の△5五角では△7二飛が最善手で、▲3三飛成と角を取る手には、△6七歩成▲同金寄△同銀成▲同金に△7八金で後手勝勢。先手飛車が2段目から逸れると、後手玉への脅威がなくなり、速度負けしてしまう。なので、▲7二同飛成が最善。しかし、△7二同銀とされた局面は、手順に6三の銀を自陣に引かせたことになっている。

▲3二飛では▲6六金と自陣に手を入れた方が良いようだ。それでも、▲6六金には△5五角という強烈な手があり、▲同金に△6六桂が先手にとっては厄介。ほぼ互角の変化だが、後手が勝ちやすそうだ。

実戦は、第9図で▲5六歩。▲4四角を逃した疑問手で、ついに逆転。(とは言え、▲4四角は気づきにくく、▲5六歩は普通の感覚)

▲5六歩の局面は、これまた難解。

一見、△6七歩成▲5五歩△7八とで良さそうだが、▲8三桂と打たれて飛び上がることになる。ただし、△6七歩成▲5五歩の時に△5二歩▲6七金寄△同銀成▲同金に△7八金と角を犠牲に強引に寄せを目指す手は成立するかもしれない。でも、普通は△1九角成(第9.5図)と指すだろう。(“9.5図”の変な名称は気にしないでください)

ここで、先手にはいろいろ指し手が考えられる。

①▲3七歩……馬筋を遮断。詰めろ。それを受けて後手は△7二金。以下、▲6六金と目障りな歩を払うが、△7七香がけっこううるさい。浮いている金を狙う飛車打ちの筋がある。

②▲6六金……先に目障りな歩を払う。しかし、やはり△7七香がけっこううるさい。

③▲8八金打…とにかく、自陣を補修。この手にも△7七香と打ち、以下▲同桂△同銀成▲同金直に△6五桂が、けっこううるさい。

他にもいろいろ候補手があるが、さて、次の一手は?……

…………続く

「続・女流棋士の濫造 その2」

「続・女流棋士の濫造 その3」

「続・女流棋士の濫造 その4」 の続きです。

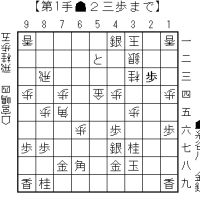

形勢は互角。

しかし、勝負の流れ、指し手(指し方)の難解さを考えると後手に利がありそう。

先手は《容易ならざる局面》と考え、▲8八金と自陣に金を投入。

だが、この手は良くなかった。△7八角成▲同金△7六銀で〔先手・角〕対〔後手・飛+金〕の交換となり、大損。

ここは▲7七金と引いて駒損を避けるべきだ。

△7六銀に▲3二飛(▲8三桂以下の詰めろ+角取り)△5五角と飛び出したのが、第9図。

(以下の変化、緑字の部分はややこしいので、読み飛ばしてもけっこうです)

△5五角は、角取りを避けながら詰めろも受けており(▲8三桂△同香の時、角が8二に利いて詰みを防いでいる)、非常に味の良い手………に見える。

しかし、この手には▲4四角の妙手があった。タダだが、△4四同角は角の利きが逸れてしまい▲8三桂以下詰んでしまう。さらに、この手自体、詰めろ(▲8三桂以下詰み)+ 角取りになっている。

この△4四角を食らうと劣勢になるが、致命的ではない。△1九角成と耐え、▲7一角成には△7二金▲同馬△同銀▲同飛成に△5四角と勝負を挑めば、まだ逆転の可能性はありそう。

第9図の△5五角では△7二飛が最善手で、▲3三飛成と角を取る手には、△6七歩成▲同金寄△同銀成▲同金に△7八金で後手勝勢。先手飛車が2段目から逸れると、後手玉への脅威がなくなり、速度負けしてしまう。なので、▲7二同飛成が最善。しかし、△7二同銀とされた局面は、手順に6三の銀を自陣に引かせたことになっている。

▲3二飛では▲6六金と自陣に手を入れた方が良いようだ。それでも、▲6六金には△5五角という強烈な手があり、▲同金に△6六桂が先手にとっては厄介。ほぼ互角の変化だが、後手が勝ちやすそうだ。

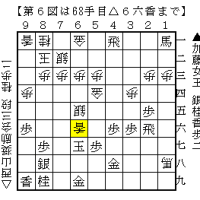

実戦は、第9図で▲5六歩。▲4四角を逃した疑問手で、ついに逆転。(とは言え、▲4四角は気づきにくく、▲5六歩は普通の感覚)

▲5六歩の局面は、これまた難解。

一見、△6七歩成▲5五歩△7八とで良さそうだが、▲8三桂と打たれて飛び上がることになる。ただし、△6七歩成▲5五歩の時に△5二歩▲6七金寄△同銀成▲同金に△7八金と角を犠牲に強引に寄せを目指す手は成立するかもしれない。でも、普通は△1九角成(第9.5図)と指すだろう。(“9.5図”の変な名称は気にしないでください)

ここで、先手にはいろいろ指し手が考えられる。

①▲3七歩……馬筋を遮断。詰めろ。それを受けて後手は△7二金。以下、▲6六金と目障りな歩を払うが、△7七香がけっこううるさい。浮いている金を狙う飛車打ちの筋がある。

②▲6六金……先に目障りな歩を払う。しかし、やはり△7七香がけっこううるさい。

③▲8八金打…とにかく、自陣を補修。この手にも△7七香と打ち、以下▲同桂△同銀成▲同金直に△6五桂が、けっこううるさい。

他にもいろいろ候補手があるが、さて、次の一手は?……

…………続く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます