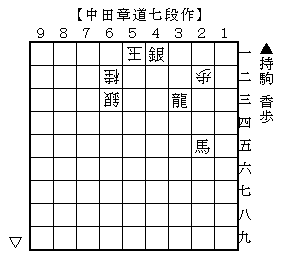

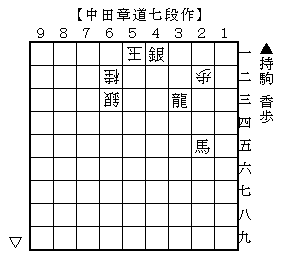

「袈裟固め ……中田七段作詰将棋 『将棋世界』2014年10月号」の解答です。

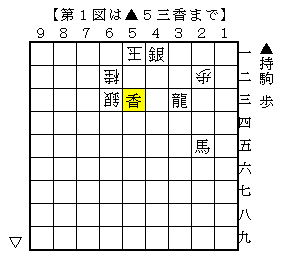

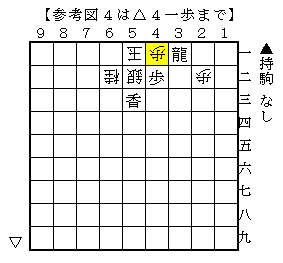

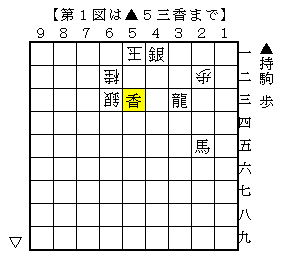

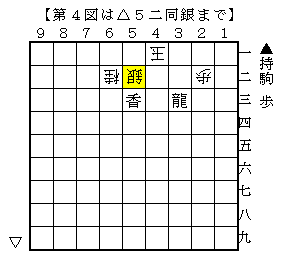

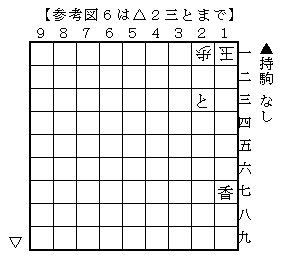

初手は普通に▲5三香と打ってみます。

これに対し、5二に合駒をすると(何を合駒しても同じですが、図では歩を合駒しました)

5二の利きは攻め方の方が多いので、▲5二同○成と取っていけば詰みます(取る順は厭いません)。

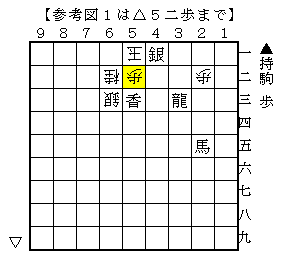

そこで、王手をかわして△4一玉と銀を取ります。

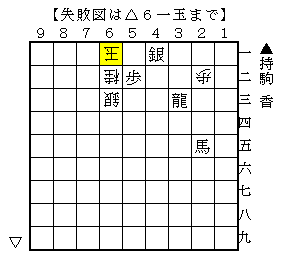

ここで▲4二歩と打ちたいところですが、打ち歩詰になってしまいます。

ん?じゃあ、その前に工夫が必要?

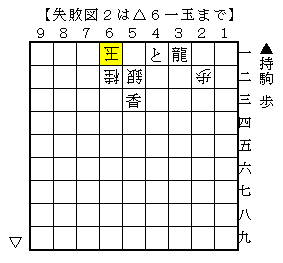

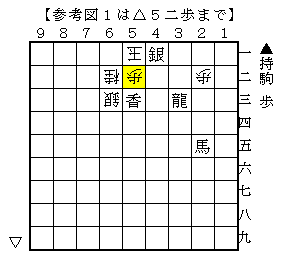

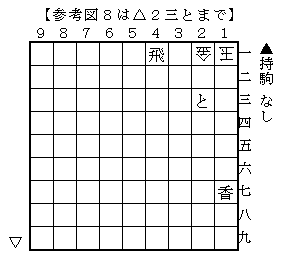

初手に戻って、▲5二歩と打ってみます。

これを△5二同銀とするのは▲同○成として参考図2と同様に詰み、また、▲5二歩に△4一玉なら今度は香が残っているので、▲4二香で詰みます。

しかし、▲5二歩に△6一玉と逃げられて、詰みません。

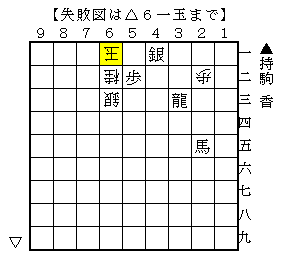

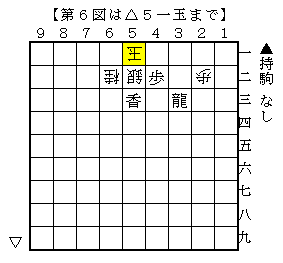

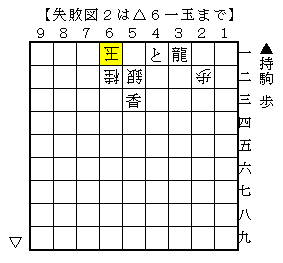

そこで、再び▲5三香△4一玉と進んだ第2図を考えます。

打ち歩詰め打開の手法として主に、①攻め駒を弱くする ②玉の逃げ道を作るがありますが、この場合は………

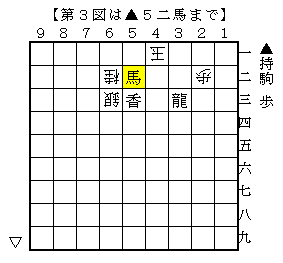

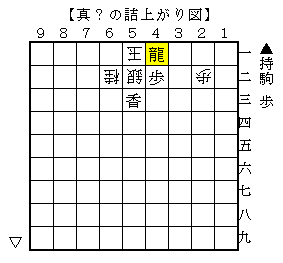

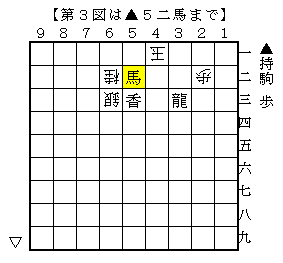

▲5二馬!

攻め駒を捨てるので①にも適合しますが、

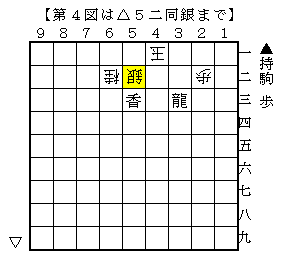

△5二同銀とさせて5三の香の利きを遮断させて、5一への逃げ道を作るのが主眼です。

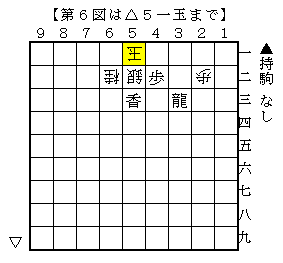

勇躍、▲4二歩と打ち、△5一玉と進みます。

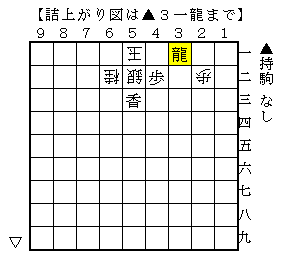

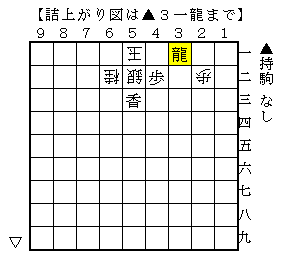

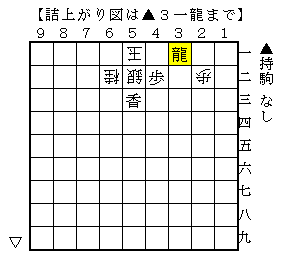

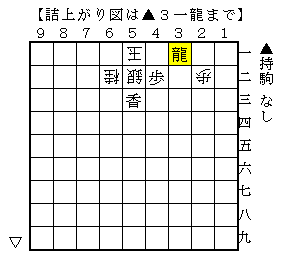

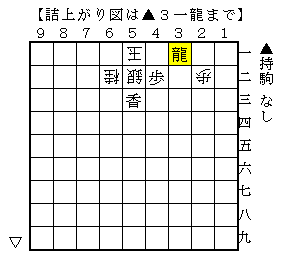

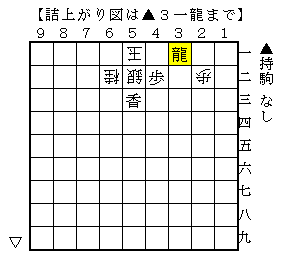

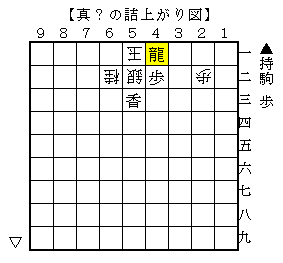

ここで▲3一龍とすれば、何と詰んでいます。

4一に合駒が利きそうですが、5二の銀は5三の香が玉を睨んでいるので、4一の合駒は▲4一龍とされると取られるだけで、無効と見なされます。

攻め方から打ち歩詰の局面に誘導し、馬を捨て△同銀と取らせることによって、初手に打った香者の利きを遮断し、その上、最後に間接的に香車の利きで合駒を無効にするという、見事な作品でした。

詰手順……▲5三香△4一玉▲5二馬△同銀▲4二歩△5一玉▲3一龍まで7手詰

【補足】無駄合について

詰め上がり図で合駒が利きそうな感じがしますし、打つこと自体は反則ではありません。

ここで、「無駄合」について考えてみます。

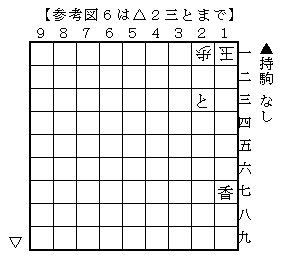

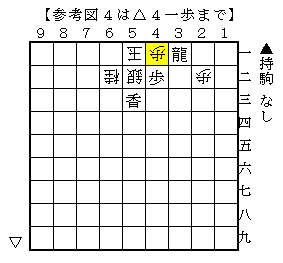

図は1四のと金を2三に入って王手をしたところです。

玉の逃げ場はないので、合駒をして王手を防がなければなりませんが、1筋のどこに合駒しても▲同香とされて詰みます。詰将棋では、「合駒をしても取られて大筋の詰手順は変化しない無意味な合駒」を『無駄合』と見なして、詰手順に入れません。

もちろん、反則ではないので、実戦では指し手もかまいません。悪あがきで“見苦しいやつ”とは思われるでしょう。ただ、「(時間)切れ負け将棋」で、相手の残り時間が数秒なら、実行すれば時間切れの勝利も可能性が大きいです。人格が疑われると思いますが。

個人的には『無駄合』という言葉は完全ではないように思います。王手を掛けられて無意味でない合駒をして、攻め方が正しく攻めれば詰む場合も、“無駄”と考えることができます。

分かりやすい表現を求めるなら『悪あがき合』ですが、直接的過ぎるので、『無意味合』でいかがでしょうか?

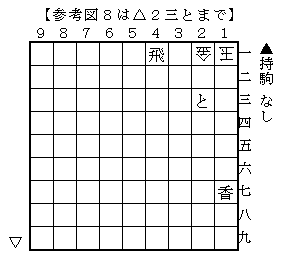

では、次の図の場合はどうでしょう。

△1二合▲同と(香成、桂成)△同金、▲同桂成(香成、と金)で詰みます。

この場合の合駒も無駄(無意味)に思えますが、一般的には有効な合駒と見なされているように思います。

実際には、このように単純な詰みが詰手順になる作品はないので、深く考えたことはありません。

実戦ではよくあり、解説では「以下簡単な○手詰」と表記されている場合、手数に数えられている記憶があります。

これは、本記事の詰上がりと原理は同じで、1二への合駒は『無駄合』です。

さて、再び詰め上がり図に戻ります。

この図まで、あるいは一歩手前まで読んで、合駒が利かないことに気づかず、迷宮に入ってしまった方も多いようです。それだけ、『無駄合』の言葉で完了してしまうのが勿体ないほどの詰上がりの素晴らしさでした。

それに、実戦なら

と合駒され、詰んでいることに気づかない可能性や、▲4一同歩成としてしまう可能性が低くはないように思います。

(実戦なら、飛車成りよりも歩成りの方が本筋です)

△6一玉と逃げられて、大魚を逃がすことになってしまいます。

実戦なら、“無駄”にはならないかもしれませんね。

タイトルの『袈裟固め』ですが

柔道の抑え込みの技のひとつです。

龍が玉を腹部から支配し、香車が龍とは垂直方向から玉を牽制する感じが、袈裟固めを彷彿させないでしょうか?

初手は普通に▲5三香と打ってみます。

これに対し、5二に合駒をすると(何を合駒しても同じですが、図では歩を合駒しました)

5二の利きは攻め方の方が多いので、▲5二同○成と取っていけば詰みます(取る順は厭いません)。

そこで、王手をかわして△4一玉と銀を取ります。

ここで▲4二歩と打ちたいところですが、打ち歩詰になってしまいます。

ん?じゃあ、その前に工夫が必要?

初手に戻って、▲5二歩と打ってみます。

これを△5二同銀とするのは▲同○成として参考図2と同様に詰み、また、▲5二歩に△4一玉なら今度は香が残っているので、▲4二香で詰みます。

しかし、▲5二歩に△6一玉と逃げられて、詰みません。

そこで、再び▲5三香△4一玉と進んだ第2図を考えます。

打ち歩詰め打開の手法として主に、①攻め駒を弱くする ②玉の逃げ道を作るがありますが、この場合は………

▲5二馬!

攻め駒を捨てるので①にも適合しますが、

△5二同銀とさせて5三の香の利きを遮断させて、5一への逃げ道を作るのが主眼です。

勇躍、▲4二歩と打ち、△5一玉と進みます。

ここで▲3一龍とすれば、何と詰んでいます。

4一に合駒が利きそうですが、5二の銀は5三の香が玉を睨んでいるので、4一の合駒は▲4一龍とされると取られるだけで、無効と見なされます。

攻め方から打ち歩詰の局面に誘導し、馬を捨て△同銀と取らせることによって、初手に打った香者の利きを遮断し、その上、最後に間接的に香車の利きで合駒を無効にするという、見事な作品でした。

詰手順……▲5三香△4一玉▲5二馬△同銀▲4二歩△5一玉▲3一龍まで7手詰

【補足】無駄合について

詰め上がり図で合駒が利きそうな感じがしますし、打つこと自体は反則ではありません。

ここで、「無駄合」について考えてみます。

図は1四のと金を2三に入って王手をしたところです。

玉の逃げ場はないので、合駒をして王手を防がなければなりませんが、1筋のどこに合駒しても▲同香とされて詰みます。詰将棋では、「合駒をしても取られて大筋の詰手順は変化しない無意味な合駒」を『無駄合』と見なして、詰手順に入れません。

もちろん、反則ではないので、実戦では指し手もかまいません。悪あがきで“見苦しいやつ”とは思われるでしょう。ただ、「(時間)切れ負け将棋」で、相手の残り時間が数秒なら、実行すれば時間切れの勝利も可能性が大きいです。人格が疑われると思いますが。

個人的には『無駄合』という言葉は完全ではないように思います。王手を掛けられて無意味でない合駒をして、攻め方が正しく攻めれば詰む場合も、“無駄”と考えることができます。

分かりやすい表現を求めるなら『悪あがき合』ですが、直接的過ぎるので、『無意味合』でいかがでしょうか?

では、次の図の場合はどうでしょう。

△1二合▲同と(香成、桂成)△同金、▲同桂成(香成、と金)で詰みます。

この場合の合駒も無駄(無意味)に思えますが、一般的には有効な合駒と見なされているように思います。

実際には、このように単純な詰みが詰手順になる作品はないので、深く考えたことはありません。

実戦ではよくあり、解説では「以下簡単な○手詰」と表記されている場合、手数に数えられている記憶があります。

これは、本記事の詰上がりと原理は同じで、1二への合駒は『無駄合』です。

さて、再び詰め上がり図に戻ります。

この図まで、あるいは一歩手前まで読んで、合駒が利かないことに気づかず、迷宮に入ってしまった方も多いようです。それだけ、『無駄合』の言葉で完了してしまうのが勿体ないほどの詰上がりの素晴らしさでした。

それに、実戦なら

と合駒され、詰んでいることに気づかない可能性や、▲4一同歩成としてしまう可能性が低くはないように思います。

(実戦なら、飛車成りよりも歩成りの方が本筋です)

△6一玉と逃げられて、大魚を逃がすことになってしまいます。

実戦なら、“無駄”にはならないかもしれませんね。

タイトルの『袈裟固め』ですが

柔道の抑え込みの技のひとつです。

龍が玉を腹部から支配し、香車が龍とは垂直方向から玉を牽制する感じが、袈裟固めを彷彿させないでしょうか?