この教会の始まりは、明治22年(1889年)の本町4番地に礼拝堂が建築されましたが、明治26年の川越大火で焼けてしまいました。現在の地にレンガ建ての礼拝堂が建築されたのは大正10年(1921年)4月でした。礼拝堂建築には当時ニューヨーク大学教授だったピーターソン夫妻が資金調達に尽力くださいました。

設計は米国人ウイルソン氏です。礼拝堂はゴシック様式で、煉瓦はところどころ焼きむらのある落ち着いたムードを出しています。

内部は木製の二重合掌づくりで、礼拝堂内部の構造は教会の伝統に従って作られており、礼拝堂全体が『船』の形をとっております。

なお、この礼拝堂は昭和54年4月日本建築学界の「近代主要名建築」の一つに選ばれ、平成12年(2001年)に文部科学省の「登録文化財指定」および『川越市都市景観条例』により、都市景観重要建築物の指定をうけました。川越市には52件の都市景観重要建築物がありますが、その一つになります。

教会ホームページより

外から写真を撮らせていただいていたら、どうぞお入り下さい、中もどうぞ。と、おっしゃっていただきました。ご親切にありがとうございます。

どちらに行っても教会の方はとても親切です。

建築当初の換気口金物が残っていました。

建物は大正10年 当時の社名 合名会社林組 によって建てられました。

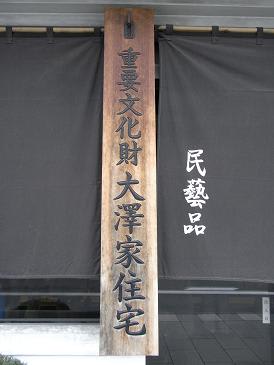

「正面24m 奥行13m規模、寄棟造、桟瓦葺の木造2階建てで、正面中央西寄りに玄関車寄、2階軒に切妻破風を付ける。外装は大オーダー風の柱型を除いて棟瓦タイル張とし、上げ下げ窓を規則的に穿つ。岡谷を代表する製糸会社の本社事務所建築の遺構として貴重」(文化庁)と評価が高く、平成17年2月28日、国の登録有形文化財に選定されました。 と、見学時にただいたものに書いてありました。

中からは、機織りの音がパッタンパッタンと聞こえてきました。

中からは、機織りの音がパッタンパッタンと聞こえてきました。 機織り体験が出来ます。

機織り体験が出来ます。

当時のままの守衛所だそうです。

住所:岡谷市中央町1-13-17

門前町に洋館があります。なかでも際立った洋館に入ってみました。

詳しくはこちらで THE FUJUYA GOHONJIN

THE FUJUYA GOHONJIN

現在はレストランとなっていて、宴会やウェディングなどで使われているそうです。

おやつの時間でもありませんでしたが、 カフェ&バーのザ・ラウンジ で、ワッフルセットをいただいてきました。

セットは2種類でケーキセットとワッフルセット

この建物の中でいただいたワッフルも紅茶もとても美味しく、格別!

中の撮影はご遠慮なくとの事でしたが、このカメラ使いこなせずボケボケで載せられません。

詳しくはこちらで

THE FUJUYA GOHONJIN

THE FUJUYA GOHONJIN

現在はレストランとなっていて、宴会やウェディングなどで使われているそうです。

おやつの時間でもありませんでしたが、 カフェ&バーのザ・ラウンジ で、ワッフルセットをいただいてきました。

セットは2種類でケーキセットとワッフルセット

この建物の中でいただいたワッフルも紅茶もとても美味しく、格別!

中の撮影はご遠慮なくとの事でしたが、このカメラ使いこなせずボケボケで載せられません。

言わずと知れた  善光寺

善光寺  (公式ウェブサイト)

(公式ウェブサイト)

転勤で長野市にいましたが一枚も写真を撮っていませんでした。だから今回ちょっと撮ってみました。

山門(三門)重要文化財

国宝の本殿

境内には歴史的建造物・文化遺産がたくさん・・・すばらしいです! 美しいです!

八百屋お七と聞くと・・・子供の頃習っていた日本舞踊を思い出します。

ずいぶん体格のいい お七 だこと、黒子さんも大変ね!・・・と、言われた事!

善光寺

善光寺  (公式ウェブサイト)

(公式ウェブサイト)転勤で長野市にいましたが一枚も写真を撮っていませんでした。だから今回ちょっと撮ってみました。

山門(三門)重要文化財

国宝の本殿

境内には歴史的建造物・文化遺産がたくさん・・・すばらしいです! 美しいです!

八百屋お七と聞くと・・・子供の頃習っていた日本舞踊を思い出します。

ずいぶん体格のいい お七 だこと、黒子さんも大変ね!・・・と、言われた事!

致仕方なく出かけた高原の家・・・水道のパッキンがへたったので交換しようとしたのですが、部品がな~い!ってことで全とっかえ!話だけではわかりませんので実際にきていただき見積もりを取ってという事になりました。

そこで、無人の家に入っていただくわけには行きませんので・・・

10数年、ベランダ以外何処も何ともなく過ごしてきましたが、そろそろガタが出始めてきたようです。

そんなわけで出かけましたが、それだけで帰ってきてしまうのはもったいないですから日帰り小旅行で長野方面に行ってきました。

虹が出ました。近くに行くとこの虹始まりと終わりが、またはその逆が?はっきり見えました。

今回は なつかしの 小布施 にも

高原の家はこんな急なところに建っています。坂を上りますが栗の葉っぱが進路妨害!タイヤが滑って上れませ~ん。大量の栗の落ち葉を竹箒で掃くことから始めます。

高原の家はこんな急なところに建っています。坂を上りますが栗の葉っぱが進路妨害!タイヤが滑って上れませ~ん。大量の栗の落ち葉を竹箒で掃くことから始めます。

浅間山

浅間山

お昼は 佐久の草笛

佐久の草笛  で とろろそば と 蕎麦米とうふ をいただきました。

で とろろそば と 蕎麦米とうふ をいただきました。

お店は大混雑でも今日はおそばっ!と、決めてきたので 蕎麦打ちワンレッスン 受けてちゃいましたね ガラスの向こうの・・・職人さんをみて待ちました。

ガラスの向こうの・・・職人さんをみて待ちました。

お客様

お客様

お庭に雉の親子が遊びに来ました。 雄 雌 子供×3 まぁ!大勢で・・・美しすぎるお父さんっ!目立っています!

歩いて来ました。ぞろぞろと・・・何処から来たのでしょう?

前の晩は車の前を鹿が横切りました。カメラを探しているうちにワサッワサっと山に帰ってしまいました。

去年はムササビだかモモンガだかが車の前方の高い木から木にスカーフだかハンカチだかをひら~と広げたように飛んでいったのをみました。

おととしはごみ置き場の掲示板に 熊の目撃有り要注意! の張り紙が・・・

今回、家の中にはてんとう虫のてんてんが大量にいました。天井のあたたかい場所の角には塊でいて、暖房をつけるとのろのろと動き回っていましたね。何処から入っているのでしょう。

よ~くみると写っているんです。雉の親子!

よ~くみると写っているんです。雉の親子!

TSUTAYA さん

TSUTAYA さん

今度行くのは・・・取り付け工事のときですね。

そこで、無人の家に入っていただくわけには行きませんので・・・

10数年、ベランダ以外何処も何ともなく過ごしてきましたが、そろそろガタが出始めてきたようです。

そんなわけで出かけましたが、それだけで帰ってきてしまうのはもったいないですから日帰り小旅行で長野方面に行ってきました。

虹が出ました。近くに行くとこの虹始まりと終わりが、またはその逆が?はっきり見えました。

今回は なつかしの 小布施 にも

高原の家はこんな急なところに建っています。坂を上りますが栗の葉っぱが進路妨害!タイヤが滑って上れませ~ん。大量の栗の落ち葉を竹箒で掃くことから始めます。

高原の家はこんな急なところに建っています。坂を上りますが栗の葉っぱが進路妨害!タイヤが滑って上れませ~ん。大量の栗の落ち葉を竹箒で掃くことから始めます。

浅間山

浅間山

お昼は

佐久の草笛

佐久の草笛  で とろろそば と 蕎麦米とうふ をいただきました。

で とろろそば と 蕎麦米とうふ をいただきました。お店は大混雑でも今日はおそばっ!と、決めてきたので 蕎麦打ちワンレッスン 受けてちゃいましたね

ガラスの向こうの・・・職人さんをみて待ちました。

ガラスの向こうの・・・職人さんをみて待ちました。

お客様

お客様

お庭に雉の親子が遊びに来ました。 雄 雌 子供×3 まぁ!大勢で・・・美しすぎるお父さんっ!目立っています!

歩いて来ました。ぞろぞろと・・・何処から来たのでしょう?

前の晩は車の前を鹿が横切りました。カメラを探しているうちにワサッワサっと山に帰ってしまいました。

去年はムササビだかモモンガだかが車の前方の高い木から木にスカーフだかハンカチだかをひら~と広げたように飛んでいったのをみました。

おととしはごみ置き場の掲示板に 熊の目撃有り要注意! の張り紙が・・・

今回、家の中にはてんとう虫のてんてんが大量にいました。天井のあたたかい場所の角には塊でいて、暖房をつけるとのろのろと動き回っていましたね。何処から入っているのでしょう。

よ~くみると写っているんです。雉の親子!

よ~くみると写っているんです。雉の親子!

TSUTAYA さん

TSUTAYA さん

今度行くのは・・・取り付け工事のときですね。

佐久平イルミネーション

佐久平イルミネーション

とってもきれい

老若男女 記念撮影していました。まだ早い時間でしたから、会社はお仕事中・・・窓に電気もついていて、国道沿いだから車のライトがピカピカ!

老若男女 記念撮影していました。まだ早い時間でしたから、会社はお仕事中・・・窓に電気もついていて、国道沿いだから車のライトがピカピカ!  夜遅くなるともっときれいです。

夜遅くなるともっときれいです。  雪が降ったらなおきれい

雪が降ったらなおきれい

去年は・・・

去年は・・・

今年はどんなかなぁ~と通ったら~

同じかな

同じかな

以前の壊れたカメラのほうが使いやすくてよく撮れています。今のカメラ複雑でなんだかよくわかりません。ピンボケ

たいへんきれいなイルミネーションで冬の間ずっとキラキラとしていますので楽しめます。樫山工業さんのおかげで夜のドライブも また 楽しっ!

お近くにお出での際はちょっと足を伸ばして佐久平まで行ってみて下さい。

そして、空も見上げて下さい。

とびきりの きれい を どうぞ

とびきりの きれい を どうぞ

本郷にある 求道会館

浄土真宗大谷派の僧侶であった近角常観(1870~1941)が、武田五一に依頼し、対象4年(1915)11月に建設した建物

昭和16年に常観が没したあとは弟の近角常音がその活動を受け継いだが、常音が昭和28年に亡くなったあと会館は長く閉鎖されることとなりました。

この間、荒れ放題になった会館は近所ではお化け屋敷と呼ばれ、通学途中の子供たちは道の端っこを足早に駆け抜けて行ったそうです。

中には入り放題だったので当時の腕白小僧たちは、六角堂の屋根を飛び越え遊んでいたそうです。

平成6年に東京都の有形文化財に指定され、平成8年から6年間修復工事が行なわれ、平成14年6月にオープンしました。

柱は鉄柱でした。

東京都文化財ウイーク建物公開日に見学して参りました。

ホームページはこちら 求道会館

浄土真宗大谷派の僧侶であった近角常観(1870~1941)が、武田五一に依頼し、対象4年(1915)11月に建設した建物

昭和16年に常観が没したあとは弟の近角常音がその活動を受け継いだが、常音が昭和28年に亡くなったあと会館は長く閉鎖されることとなりました。

この間、荒れ放題になった会館は近所ではお化け屋敷と呼ばれ、通学途中の子供たちは道の端っこを足早に駆け抜けて行ったそうです。

中には入り放題だったので当時の腕白小僧たちは、六角堂の屋根を飛び越え遊んでいたそうです。

平成6年に東京都の有形文化財に指定され、平成8年から6年間修復工事が行なわれ、平成14年6月にオープンしました。

柱は鉄柱でした。

東京都文化財ウイーク建物公開日に見学して参りました。

ホームページはこちら 求道会館

こんな所にいたのね? 楽譜軍団の中にそっと隠れていました。

こんな所にいたのね? 楽譜軍団の中にそっと隠れていました。