お城検索は→

こちら

和歌山・奈良のお城巡り まとめは→

こちら

日本三大山城・国指定史跡・日本100名城

高取城(たかとりじょう)

備中松山城

美濃岩村城(訪問記事は→

こちら)

とともに日本三大山城に数えられる高取城

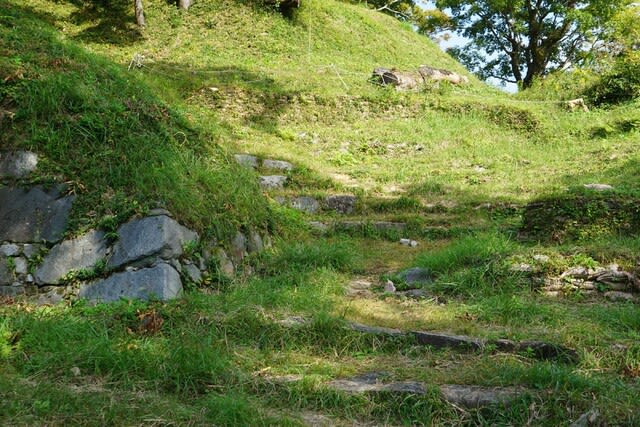

高取城跡は、奈良盆地の南端、標高584mの高取山の山頂を中心に、急峻な山上の地形を巧みに利用して築かれている。何段にも重ねた石垣や喰違虎口、急斜面により守られ、山麓の城下町との比高差は400m以上を測る。

14世紀前半に土豪越智氏が南朝の呼びかけで築城したのが始まりと言われている。織田信長の一国破城により、天正8年(1580)に一旦は廃城となるが、天正12年(1584)の筒井順慶による復興を経て、豊臣秀長の家臣本多氏により天正から慶長の頃近世城郭として完成した。その後江戸時代に入り、寛永14年(1640)に譜代の植村氏が入部して2万5千石の居城とした。以後明治維新まで、植村氏が14代にわたって城主となった。山上に本来の城と家臣の屋敷地を取り込んで、城と城下町の二様相を山城としてまとめた特徴ある形であった。そのため山城としては広大にならざるを得なかった。しかし、平穏な時代には山上の生活が不便なため、藩主をはじめ多くの家臣が山を下り、その結果、城郭と城下町が離れた特異な形態となっている。

二の門・壺阪口門・吉野口門の内側は「城内」と呼ばれ、山中のすべての曲輪を含んだ範囲が「郭内」と呼ばれている。現在は、郭内に建物は残っていないが、広大な縄張りと堅牢な石垣群が残されており、国史跡に指定されている。奈良県教育委員会、、、現地説明板より

場所は;奈良県高市郡高取町高取

登城ルートは、麓の城下町から「遊歩道を徒歩で登る」ルートと、国道169号線清水谷交差点から県道119号線に入り「林道を車で登る」ルートがある。

徒歩では約2時間かかり、車では約4kmの林道を登った先に駐車場がある。

自分はタイトなスケジュールのなか、車での登城を選択したが途中で道を間違えたと思い元に戻ったりして時間のロスをしてしまった(;^ω^)

公式パンフレットより

高取城之図(古絵図面)、、、観光案内所「夢創館」にて配布

壺阪寺を経由して県道119号線の終点、通称八幡口登り口から登り始めました。

(一般車両通行止めの先を登ると「七つ井戸」に至ります)

現地説明板付近にパンフレットも準備されていました。(品切れの場合はご容赦願います)

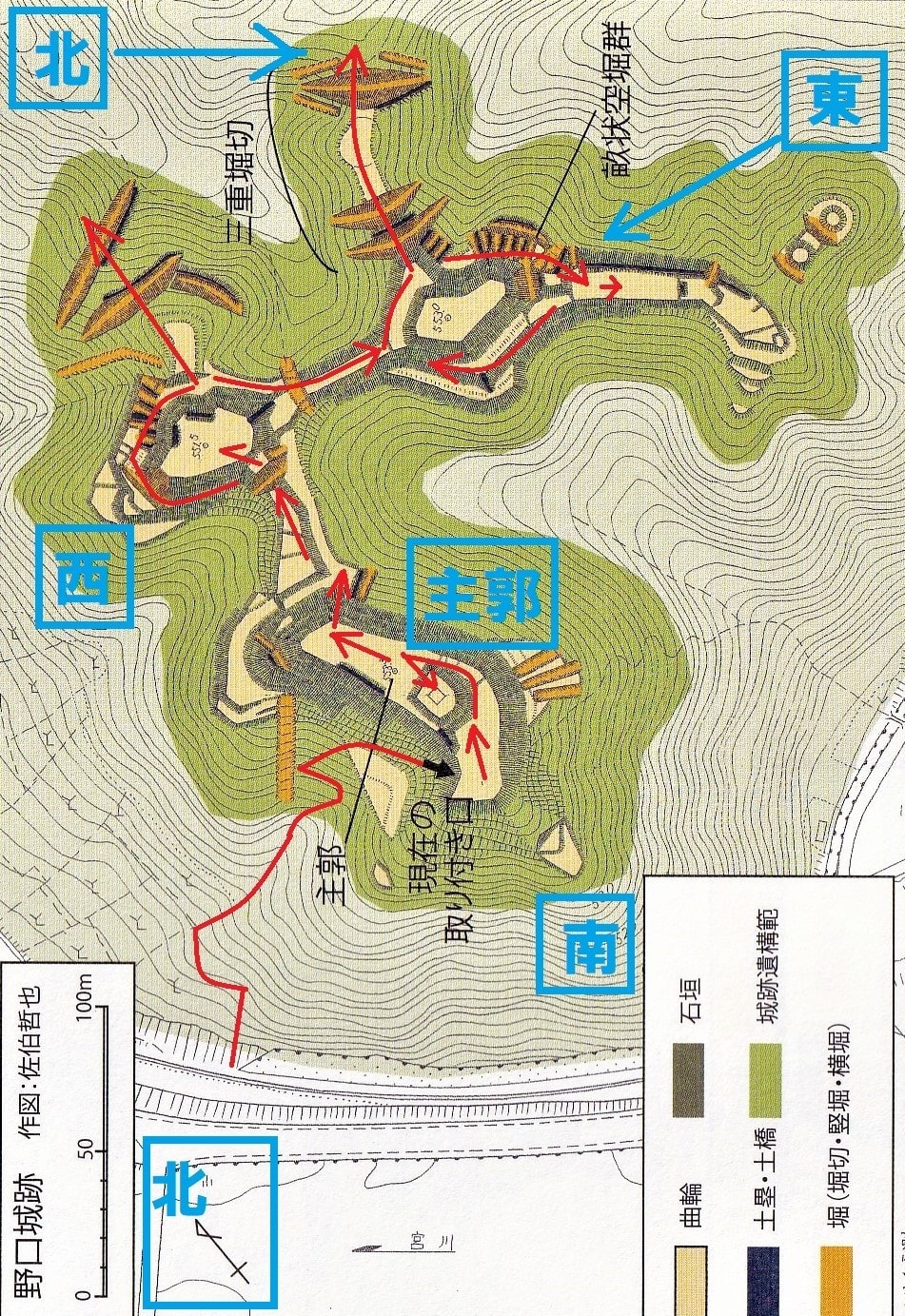

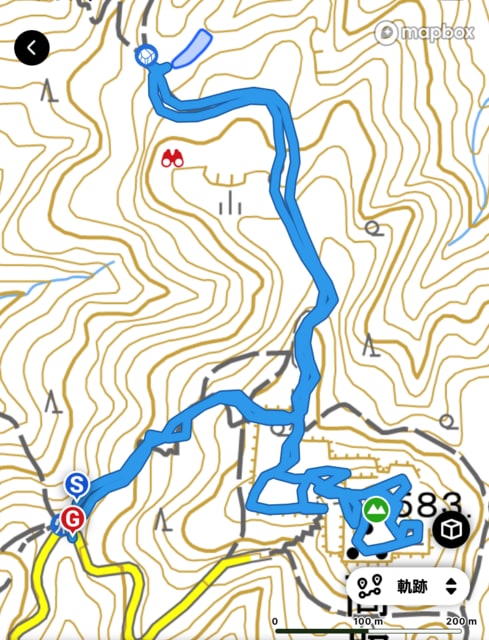

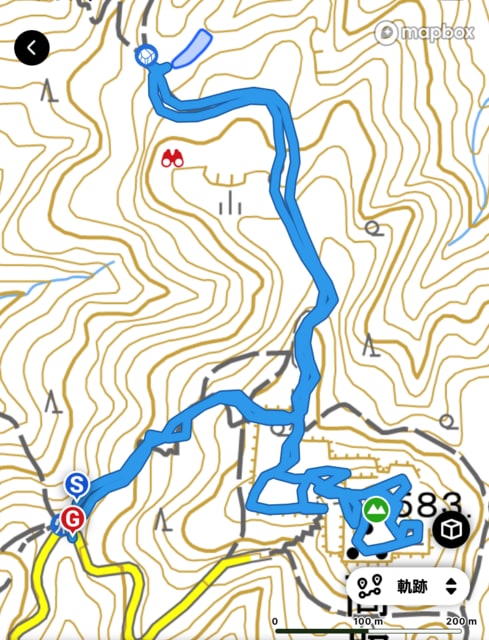

当日の行程です、、、ヤマップより

左下が駐車場方向

左上が城下、水堀・二の門方向

右下が本丸方向となります

本丸周辺の詳細、、、同

分岐から右下の主郭部への行程

遊歩道

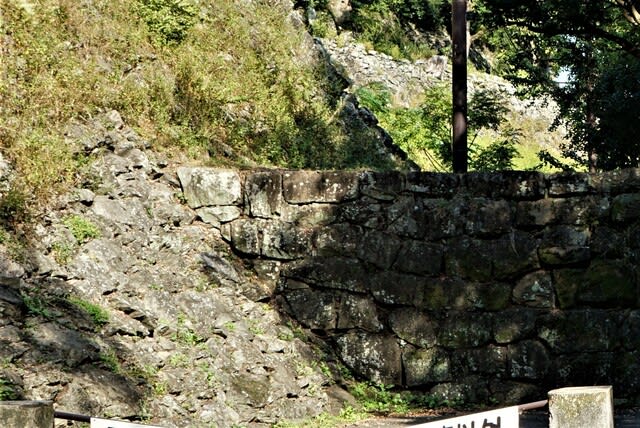

登城道を登ってすぐに石垣が現れテンションが上がる。

武家屋敷跡

「壺阪口門」

「壺阪口門」

両脇に大きな石垣を伴う枡形

櫓が建っていたんでしょうね

「壺阪口郭門」

「壺阪口郭門」

ここから先は大手門に繋がる

ここも枡形が構築されている

本丸方向(上段)と武家屋敷方向(下段)の分岐

「大手門」

「大手門」

大手門枡形

十三間多聞

「二の丸」

「二の丸」

二の丸虎口

二の丸多聞

二の丸高石垣

七つ井戸

この先八幡口登り口に通じている。

高取城の搦手には七つ井戸と呼ばれる石垣造りの井戸が四つ見られます。(水の手は山城の生命線ですね)

七つ井戸側から見上げた太鼓櫓・新櫓の威容

七つ井戸のある斜面には石垣が連なるように築かれています。下から見上げると、新櫓台まで巨大な高石垣のように錯覚します。

「太鼓櫓・新櫓」

「太鼓櫓・新櫓」

大手門→二の丸→太鼓櫓・新櫓→本丸虎口→本丸と並ぶ厳重な守り

本丸の手前に配置された特徴的な石垣です。昭和47年度に修復されました。

太鼓櫓・新櫓全景(天守より)

太鼓櫓・新櫓高石垣

十五間多聞

新櫓石垣

新櫓上部の多聞跡

七つ井戸方向の虎口俯瞰

本丸下帯曲輪からの

高石垣

高取城の本丸は大天守・小天守・三層櫓群を多聞櫓でつなぐ壮大な構えでした。

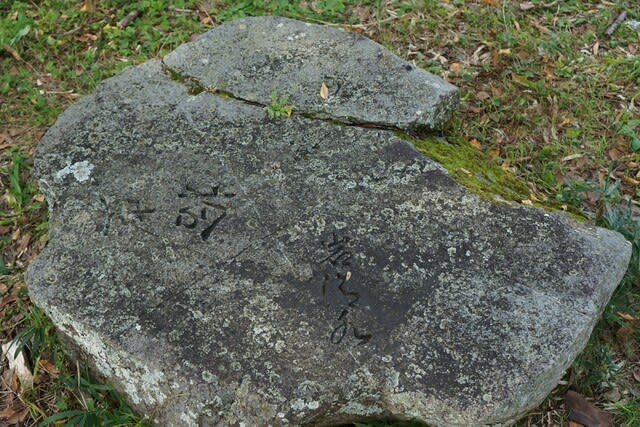

城址碑

本丸石垣

本丸高石垣西面

本丸天守台西面石垣

本丸北側石垣

鐙(あぶみ)櫓台石垣

本丸北側虎口

「本丸帯曲輪

搦手口」

屈折

和歌山の新宮城の搦手と非常によく似ている

高石垣

「本丸」

「本丸」

本丸虎口

本丸の枡形虎口は城内でも特に強固です。

本丸削平地

「天守台」

「天守台」

天守台穴蔵

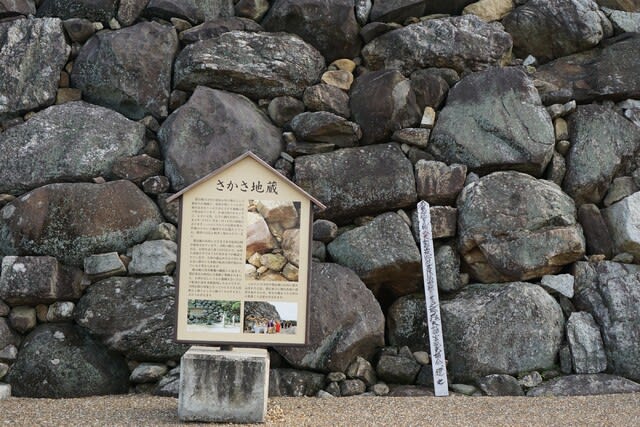

天守台穴蔵転用石

高取城の石材には古墳の石材が転用されています。

写真左側の上段と上から三段目が古墳転用石です。

天守台高石垣

城内最大の高さ(約12m)を誇る圧倒的な天主台石垣。かつて三層の天守が建っていました。

天守台天端角石

天守からの眺望

本丸から武家屋敷分岐まで戻り、出段の武家屋敷曲輪群と要所要所に設けられた門を見ながら水堀・二ノ門まで下って行くことにします。

千早門

宇陀門

松ノ門

矢場門

国見砦分岐

三ノ門

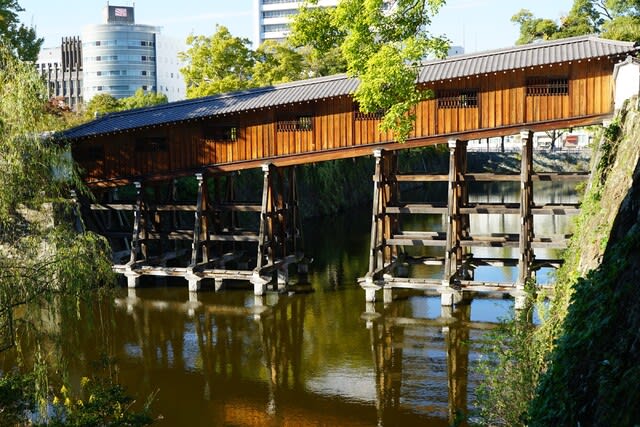

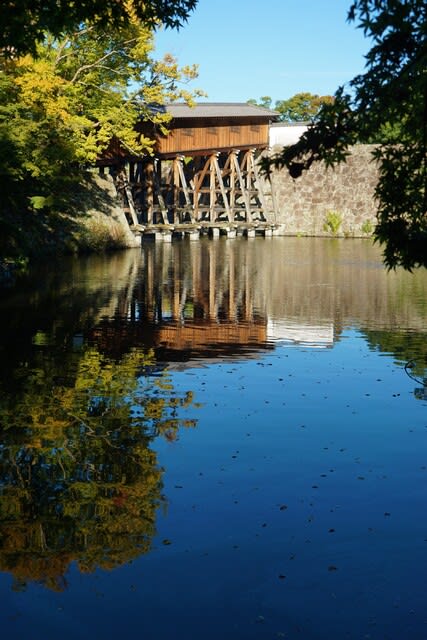

水堀

二の門の左脇に、山城には珍しい石垣造りの水堀が現在も水を湛えています。水量が増量すると奥の谷に排水する工夫も見られます。

猿石

猿の石造ですが謂れは不明で、近隣の明日香村でも類似の石像が見つかっているそうです。

二ノ門

この先、明日香村方面岡田門と、高取城下町方面黒門へと分岐します。

麓の城下町から登ってくると、黒門を通ってここに至ります。

自分はここからもう一度本丸分岐まで登って帰路につきました。

日本三大山城の美濃岩村城と比べて、圧倒的な石垣の量、高石垣の高度な技術、そしてなんといっても険しく高い山の上に

まるで平城のように整然と縄張りされていることに感動しました。

例えるなら

標高530mの山のてっぺんに、藤堂高虎の高石垣で有名な「伊賀上野城」と石垣の量がハンパない蒲生氏郷の「松坂城」を合わせたような城が建っているという印象でした。(個人の感想です)

※参考、、、日本100名城、現地説明板、公式パンフレット他

【高取城】

《吉野山系の急峻な山頂に築かれた近世山城》

名称(別名);たかとりじょう(芙蓉城)

所在地;奈良県高市郡高取町高取

城地種類;山城

標高/比高;534m/390m

築城年代;元弘2年(1332)ころ、天正13年(1585)

廃城年代;一国一城令の際も重要な山城として破却を免れ、現在に至るまで石垣や石塁が残されている。

築城者;越智邦澄、本多利明

主な改修者;本多氏、植村氏

主な城主;越智氏、本多氏、植村氏

文化財区分;国指定史跡

主な遺構;石垣、石塁、天守台、櫓台、門跡、水堀、堀

近年の主な復元等;台風被害復旧に伴う石垣復元

地図;

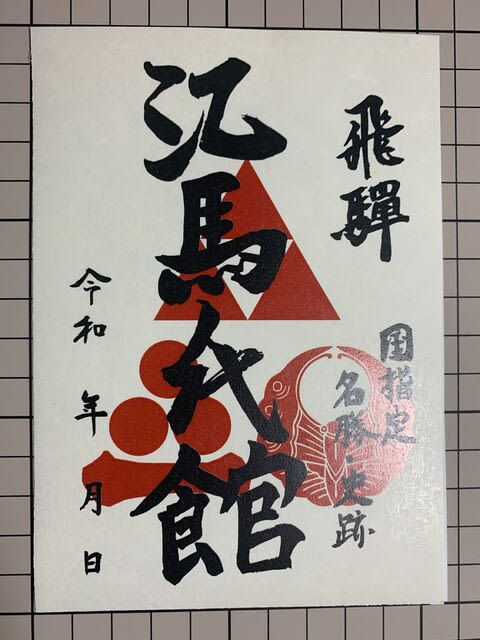

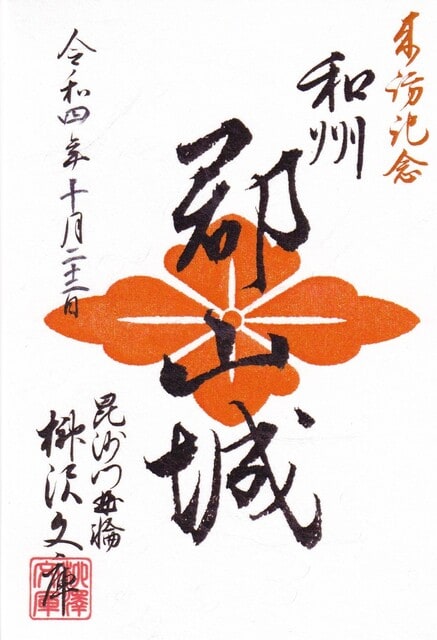

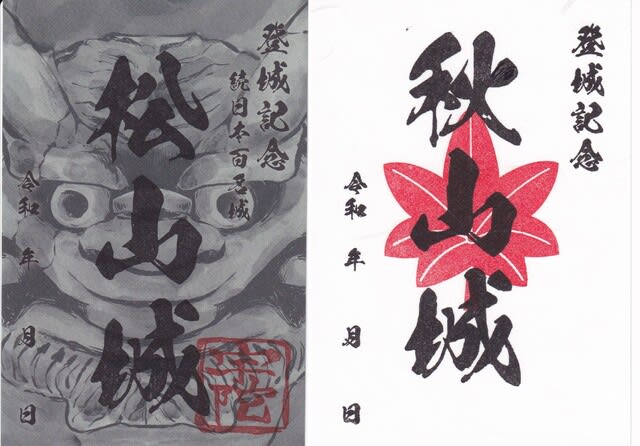

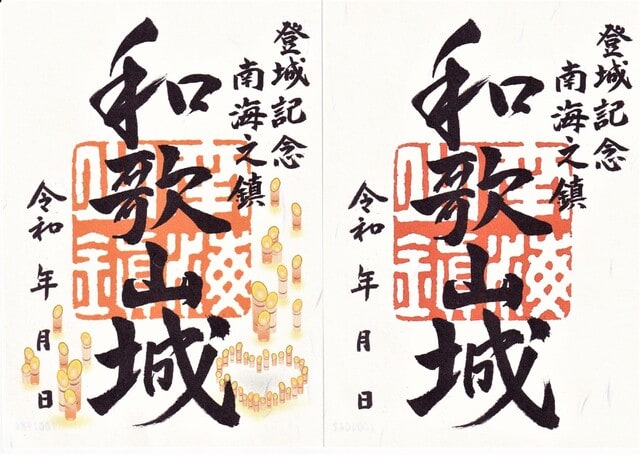

【御城印】

販売先:城下町の一画 観光案内所「夢創館(むそうかん)」

住所:〒635-0152 奈良県高市郡高取町大字上土佐20−2

営業時間:99:30~16:30

高取城資料やグッズの販売もあります

地図: