関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ ふじやま温泉 「ふじやま温泉」

<ふじやま温泉「ふじやま温泉」> (山梨県富士吉田市、10:00~23:00不定休、1,500円(土休日・繁忙期・夏季2,000円)(館内着、タオルセット付)、0555-22-1126)

オフィシャルHP

2004年5月、掘削湧出した富士急ハイランドの新源泉は2005年夏にリゾートプールで利用、2006年11月28日に日帰り温泉施設「ふじやま温泉」として満を持してデビュー。高料金につき躊躇していましたが、面白い泉質なので意を決して突入(^^;)

富士急ハイランドやホテルとは別の入口とP。Pは温泉利用で無料です。

総工費約12億円の館内は広くて4層。1階がフロントと浴場(別棟)、2階が和風ダイニングとTV付リクチェア設置のリラックスルーム、3階が展望休憩室とボディケア、4階がレディースフロア(リラックスエリア、ヒーリングルーム、トリートメント)。

1階ロッカールームで館内着に着替え館内はこれで過ごします。

1階別棟の浴場は手前が男湯、奥が女湯。男女湯の構成はほぼシンメトリ。

脱衣所は意外にせまく、団体入場時にはごったがえしでは?

入って右手にかけ湯、左に洗い場、その奥に日替わり風呂(黒みかげ石造5-6人、温泉)とならんでバナジウム風呂(同7-8人、富士山の天然地下水使用)と窓側に大風呂(同25人以上、温泉)。右手には寝湯(ジャグジー×2、ジェット×3、たぶん温泉)と水風呂(たぶん井水使用、循環ながら入り心地いい、微カルキ微収斂味)。露天につづく廊下横にサウナと岩盤浴(別料金)。

100坪を越す内湯ゾーンは飛騨高山の伝統工法を駆使した梁組工法で、純木造の浴室としては日本最大だそう。高い天井、檜やケヤキなどがっしりとした柱や梁はたしかに圧巻。ただ、場内のタイルが不陸のうえに勾配がうまくとられていないので、あちこちに水たまりがあるのは不快。

露天はスパ銭の標準的な広さですが浴槽がひとつなのでわりにゆったり。石庭とデッキチェア配置のテラスあり。石枠伊豆石貼20人以上一部屋根つき露天は、温泉使用で深めで入り心地のいいもの。塀にかこまれた露天からは富士山はあまりよくみえないようです。「あれ?富士山みえないの?」「4階に露天つくればよかったのに」というお客の声。

カランセパ式16(少なすぎ)、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。金曜22時で20人以下とゆったり。

内湯大風呂・露天ともに湯口から投入、底面注排湯ありの循環仕様。露天の湯口には白い石膏の析出とクリーム色の石灰華がでています。

お湯は内湯大風呂と露天で大差なくどちらも適温、濃度感は露天の方があったような気がしました。ほぼ無色透明で浮遊物なし。湯口で弱めながら重曹味と芒硝味と微苦味と微塩味と弱薬品味がまじる複雑な味。微苦味はあとに残る正苦味泉的なもの。

味からみて、すくなくとも湯口は非加水加温の源泉かと思います。

湯口はほぼ無臭で、湯面では薬品臭(内湯はわずか、露天は中程度)。よわいとろみを帯びた硬めのお湯で、キシキシベットリとする独特な湯ざわりがあります。

Mg・Ca・Na-HCO3・SO4・Cl泉(まぐねしうむかるしうむなとりうむたんさんすいそえんりゅうさんえんえんかぶつせん(笑)))というストレートフラッシュ温泉ですが、各成分が調和しているというよりはお湯のなかで喧嘩しているような荒削りな感じのするお湯。

成分構成的には吾妻の名湯、平治温泉に近くさらに濃いのですが、お湯のイメージはぜんぜんちがいます。

無色透明だし、湯ざわりも硬めなので、「これって温泉?」と思われがちなお湯ですが、意外に力感があり長湯はつらいです。浴後は肌に弾性がついてさっぱり涼やか。

河口湖あたりはこんな感じのお湯が多いですが、おおむね温泉らしい雑味に欠けるので温泉好きはやや不満かも。これに鉄や硫黄が入ったら一気に面白いお湯になるような・・・。

露天湯口は湯だめになっていて、ここの湯ざわりはかなり個性的、源泉じたいはやはりかなりの実力派かと思います。露天は加水にして、浮いた湯量を日替わり風呂かバナジウム風呂で源泉かけ流しにすれば、温泉好きも満足できる施設になるのでは?

料金は、ホテル宿泊客は無料、ハイランド利用客は300円引、ポイントカード会員(無料)になると300円引、19時以降は平日1,000円、土休日1,500円になります。(ただし割引適用は次回から)

また、ホテル内のレストランで2,000円以上食事すると500円引で入場できます。ここの中華「上海菜館」の味はいいのでこれはおすすめかも。

あと、こんな割引券もあります。(当日はこれで1,300円で入場、焼け石に水ですが・・・(笑))

施設はそこそこ充実しているので、半日でもまったり過ごせば高料金もモトをとれると思いますが、「レジャーのあとに一風呂」には高すぎでしょう。河口湖あたりの日帰り温泉の相場は週末でも800円(クーポン利用)なので、この料金設定はどうでるか?

しかも現況、お湯の面白さでは「麗峰の湯」(500円)や「天水」(クーポン800円)の源泉槽のほうが上なので、平日の集客はどうなのかな?(ポイントカードのメリットがだんだん増えてきている ^^; ) 個人的には安価な一浴コースがほしいところです。(館内着もタオルもリラックスルームもいらない)

Mg・Ca・Na-炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物泉 26.0℃、pH=7.3、193.0L/min(1,500m掘削揚湯)、成分総計=3.655g/kg、Na^+=376.2mg/kg (31.65mval%)、Mg^2+=220.6 (36.11)、Ca^2+=341.4 (32.97)、Fe^2+=0.00、Cl^-=530.5 (29.17)、SO_4^2-=856.1 (34.74)、HCO_3^-=1128.9 (36.07)、陽イオン計=943.7 (51.69mval)、陰イオン計=2516.5 (51.29mval)、メタけい酸=92.5、メタほう酸=42.6 <H18.10.30分析> (源泉名:ふじやま温泉)

<温泉利用掲示> 加水:なし 加温:あり 循環濾過装置:使用 消毒系薬剤:使用

〔 2007年7月11日レポ 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 富士河口湖温泉(秀麗の湯) 「丸弥荘」

オフィシャルHP

「富士の見えるところに温泉は湧かない」といわれ、ながらくその代表例としてとりあげられてきた河口湖ですが、'97年4月、待望の温泉が湧出し、富士河口湖温泉郷が開湯しました。

「天水(てんすい)の湯」 、「麗峰(れいほう)の湯」、「霊水(れいすい)の湯」、「芙蓉(ふよう)の湯」の4つの源泉に加え、最近、5つめの源泉が開発・供用開始されました。先日、この新源泉「秀麗の湯(しゅうれい)の湯」に入ったのでレポします。

今回入ったのは温泉民宿「丸弥荘」。R139「東恋路」交差点から県道を河口湖大橋に向かい、スカイラークの角の交差点を右折、すぐの路地を左折した正面。日帰り可ですが、家族経営のようなので事前連絡要です。「24時間入浴可」なので、日中、宿の人がいれば入浴できそうです。

廊下の奥に「富士桜の湯」、手前にもうひとつ浴室がありますが、こちらはやや小ぶり。

今回は「富士桜の湯」に貸し切りで入浴できました。

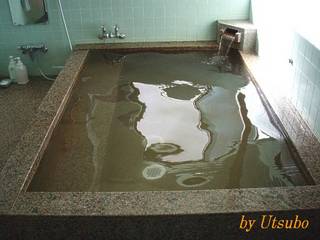

保温用のスタイロフォームを外すと、赤みかげ石造3.4人の思いのほか立派な浴槽があらわれました。この浴槽はジェット槽で脱衣所にスイッチがあります。

赤みかげ石の湯口から投入し、切り欠きからの上面排湯+底面吸湯。

鉄分の析出で赤茶に染まった湯口の奥には2本の金属パイプがあり、1本は循環湯、もう一本は源泉ラインかと思います。

カラン5、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。土曜13時で独占。

HPによると茶褐色にごり湯とのことでしたが、入ったときはごく薄く茶色がかっている程度で湯中には赤茶の浮遊物がただよっていました。

しばらくすると、湯口から赤茶のぬる湯が数10秒ほど大量に注がれ、以降は赤茶のうすにごり湯になりました。

微塩味でかすかに渋さを感じさせる臭いがあり、カルキ臭は感じられません。

濃度感はさほどないものの、きもちキシキシしてよくあたたまるお湯です。

富士河口湖温泉は無色透明のお湯が多いですが、ここの源泉は鉄分がよく出て赤茶のにごり湯となるようです。

浴後オーナーとの立ち話によると、これまでは芙蓉の湯源泉を運搬使用で、今年4月から新源泉に切り替え(※)。泉源は小立の町営ふれあいセンターのそばにあり、その枝線を引いているとの由。現在、この新源泉をつかっているのは、町外者入浴不可の町営施設とここだけではないか、とのこと。

お湯はふつうは循環濾過使用だが源泉直投入もでき、そのときは赤茶のにごり湯となる。

水位が減ると源泉を自動投入するとのことなので、さきほど急に赤茶変したのはそのせいでしょう。

また、脱衣所掲示には”加水あり”とありましたが、加水はふつうしていないそうです。

これまでお湯のよさについてはあまりきかなかった富士河口湖温泉ですが、「霊峰の湯」(ぬる湯源泉かけ流し)、「野天風呂 天水」の源泉槽(最近調子がいい)、そしてここなど、だんだんと面白いお湯が増えてきたのは嬉しいことです。

Ca・Na-塩化物・硫酸塩泉 28.8℃、pH=7.2、125.0L/min掘削揚湯、成分総計=2.137g/kg、Na^+=272.7mg/kg (35.19mval%)、Ca^2+=424.8 (62.91)、Fe^2+=1.4、Cl^-=569.7 (49.69)、HS^-=0.3、SO_4^2-=706.6 (45.49)、陽イオン計=707.6 (33.70mval)、陰イオン計=1371.1 (32.34mval)、メタほう酸=6.0 <H18.3.20分析> (源泉名:秀麗の湯(富士河口湖町第3号源泉))

<温泉利用掲示> 加水:あり 加温:あり 循環濾過:あり 塩素系薬剤使用:あり

※「丸弥荘では、以前は「芙蓉の湯」を使用してきましたが、2006年4月より河口湖で一番新しい源泉、第3号源泉「秀麗の湯」が稼動したのに伴い、この温泉を引き、使用しています。淡黄色澄明塩味金気臭の温泉は、鉄イオン等が含まれるため、褐色に色着いています。」(HPより)

<5つの源泉のスペック> ( )は分析年月

■天水の湯 / (旧)河口湖町河口

Na・Ca-硫酸塩・塩化物温泉 45.2℃ pH=9.04 162L/min 総計=4.271g/kg (H6.10)

■麗峰の湯 / (旧)河口湖町河口

Ca・Na-硫酸塩温泉 33.7℃ pH=9.36 151L/min 総計=1.616g/kg (H10.6)

■霊水の湯(町営第1号源泉)/ (旧)河口湖町浅川

Ca・Na-塩化物・硫酸塩温泉 43.2℃ pH=7.8 70.8L/min 総計=4173mg/kg (H8.1)

■芙蓉の湯(町営第2号源泉)/ (旧)河口湖町船津

Ca・Na-硫酸塩・塩化物泉 36.1℃ pH=9.4 220L/min 総計=2.890g/kg (H9.6)

■秀麗の湯(町営第3号源泉)/ 富士河口湖町小立

Ca・Na-塩化物・硫酸塩泉 28.8℃ pH=7.2 125.0L/min 総計=2.137g/kg (H18.3)

〔 2006年10月11日レポ 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 武田乃郷 白山温泉

オフィシャルHP

武田氏発祥の地、韮崎市神山地区に2005年10月オープンした日帰り施設。場所はかなりわかりにくいですが、HPにアクセス案内があります。位置的には武田八幡宮の南側です。

甲府盆地を見おろす高台にあるロケは近くにある韮崎旭温泉に似ています。こぢんまりとした平屋の施設には休憩所もあって、地元の方々で賑わっていました。

男女別の明るい浴場には、かけ湯、内湯(木枠タイル貼12人以上)と露天(鉄平岩造12人)。内湯は木、露天は赤茶に色づいた岩の湯口からかなりの量を投入。ともに槽内注排湯は見あたらず全量を潤沢にオーバーフローのかけ流し。

ゆったりと造られた庭園づくりの露天は、風とおしよく眺めも楽しめて気分がいいです。

カラン8、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。洗い場のスペースがやや狭いのが難か?。GW14時で常時5人以上と、まあまあの入り。

ほぼ適温のお湯は、内湯、露天で大差なく、きれいな緑黄色で茶色の湯の花が少量ただよいます。

弱重曹味+微金気味に弱モール臭+弱金気臭+僅微イオウ臭?の山梨のモール泉らしい味臭。重曹泉系のツルすべと弱いアワつきによるぬる感が楽しめます。かけ湯は赤味が強く金気味臭も浴槽より強いです。

お湯の力感は韮崎旭に一歩及ばないような気もしますが、それでもかなりの高レベル。

全体に明るくのんびりとした雰囲気があるので、まったりとお湯を楽しむのにいい施設かと思います。

Na-塩化物・炭酸水素塩泉 45.5℃、pH=7.8、216.8L/min掘削揚湯、成分総計=1.339g/kg、Na^+=366.3mg/kg (87.19mval%)、Fe^2+=0.4、Fe^3+=0.6、Cl^-=434.3 (64.47)、HCO_3^-=409.1 (35.26)、陽イオン計=416.2 (18.27mval)、陰イオン計=845.8 (19.00mval)、メタほう酸=7.1 <H16.11.18分析> (源泉名:武田の郷 白山温泉)

〔 2006年6月1日レポ 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 甲府 「源泉湯 燈屋」

2004/9オープンの新しい日帰り施設。甲府相生町から東に向かう青沼通り、玉諸小のそば、通りに面した「養老乃瀧」の駐車場の裏手にあります。そばのR20バイパス「上阿原」交差点は変則信号で混むので、甲府方面からだと早めにバイパスから左折して青沼通りに入った方がベター。

シックな和風の建物で、つくりはT岡設計系ですが、全体にこげ茶系の渋めのトーンで統一され落ち着いた雰囲気に仕上がっています。

食事処兼ロビーは2階までの吹き抜けを配して大きな空間を確保。こういうつくりは空いているときはスケール感が活きていいですが、混雑するとごった返し感が強まるのでむつかしいところ。この日は空いていたのでいい感じでした。食事処の奥に足湯もあります。

浴室へのアプローチも花壺などが配されてデザイナーズ旅館のよう。おそらく県内でも1、2を争う綺麗系施設かと思います。

男女別の浴場は広く、”温快の湯”と名付けられた内湯にぬる湯主浴槽(黒みかげ石枠伊豆石貼20人以上、ジャグジー付)、高温槽(同6.7人)、水風呂、サウナに座湯。

露天ゾーンに古代桧の湯(檜枠伊豆石貼12人以上、軒下タイプ)、富士大沢石の湯(岩枠鉄平石敷12人以上)、信楽大壺の湯(陶製1人×3)、釜蒸し風呂。休み処もあって至れり尽くせり。

カラン23、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。カランは弱い重曹味が感じられたので温泉かも。週末昼で20人以上と盛況。

壺湯と富士大沢石の湯をのぞいて湯口の奥で熱湯(源泉?)と水(金気含む井水?)を混合しての投入で、おそらく希釈があるかと思います。全槽で槽内注排湯は確認できずかなりの量のオーバーフロー。

お湯は微黄緑色がかって(浴槽材色の加減かも?)透明、場所によりこまかな気泡あり。弱重曹味で微モール?臭+僅微アンモニア?臭。重曹泉系の弱いツルすべのあるやわらかなお湯はモール?泉系かと思われ、浴後はけっこうあたたまります。

水風呂は金気味金サビ臭のする井水(たぶん)で、キシキシとした肌ざわりはなかなか。

お湯は希釈が少ないと思われる内湯高温槽と富士大沢石の湯が比較的よく、後者では湯口付近でアワつきがありました。

温泉らしい浴感とそれなりの鮮度感はあるのですが、なんとなく去勢されたようなのたっとしたイメージのお湯は個人的にはいまいち釈然としないものでした。これが希釈によるものか広すぎる浴槽によるものかは不明。おそらく両方でしょう。

泉温は40℃台後半らしいので、すこし工夫すればそのまま提供できるハズなのに、かなりの希釈をかけているようで湯づかいはうまいとはいえません。

山口、碇、玉川、フカサワなど甲府の1線級のお湯と引き比べると、どうしても物足りなさを感じてしまいます。

泉質はパンフによると含食塩-重曹泉(Na-炭酸水素塩・塩化物泉)。アルカリ性でうすめの塩類泉(たぶん総計1.5g/kgいってない)かと思います。

温泉分析書はフロント奥の見にくいところに置いてあり、メモは不許可、見せても貰えなかったので詳細不明。

これだけ意匠や環境形成に気を使っている施設なのに、見やすい場所への分析書の掲示もなく、浴室にT教授の解説が掲示されているのみ(これって温泉法第十四条の掲示?)。近年オープンした関東エリアの日帰り温泉のなかで、これほど情報公開に対する意識の低い施設も珍しいです。

それでも綺麗系施設の少ないエリアですから、今後、女性客を中心に人気があがっていく施設かとは思います。(連れはけっこう気にいっておりました ^^)

〔 2004年11月14日レポ 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 六郷町営温泉 「つむぎの湯」

オフィシャルHP

2003/11にオープンした新しい公営日帰り施設です。県道9市川大門下部身延線、富士川を渡る「峡南橋」東詰からJR身延線「久那土」駅方向に少し走った右側、入口は狭いので要注意。海鼠壁をあしらった蔵造り風の外観はなかなか味があります。(地域?)活性化施設「いきいきセンター」と同じ建物で、総称して「六郷の里」。入ってフロントの右側が「つむぎの湯」です。

男女別の浴場は、わりとこぢんまりしていて、大浴槽(みかげ石枠タイル貼20人、ジャグジー、ジェット付)、ぬる湯槽(同4.5人)、露天(鉄平石造7.8人、一部屋根付、熱め)。露天は塀にかこまれ展望はききませんが風は通ります。別室には下肢リハビリ浴槽(水着着用、料金内利用可)もあります。

カラン15、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。土曜15時で5~10人とそこそこの入り。

大浴槽は、石の湯口から大量投入+ジャグジー・ジェット注入で底面吸湯、オーバーフローなしの典型的な循環仕様。ぬる湯槽は、石の湯口からぬる湯を少量投入+熱湯の側面注入でオーバーフローあり(底面吸湯あるかも?)。露天は、石の湯口から大量投入で上面排湯口からの流し出し。

お湯は、大浴槽・露天とぬる湯槽でかなりちがいます。

大浴槽・露天は、無色透明カルキ臭でとくに露天のカルキ臭は強烈。残念ながら温泉らしさは感じられませんでした。

ぬる湯槽は、薄く白濁し、細かな粒子がただよっていい感じ。が、強めのタール(薬品)臭が鼻をつきます。pH=8.7とアルカリ性ながらヌルすべは感じられず、むしろキシキシ感があります。相当の濃度感のあるお湯で、ぬる湯ながらよく温まり、このエリアでは珍しい、総計=7000mg/kg近い濃いめの食塩泉の片鱗は感じられます。

ぬる湯槽の湯口はいいです。おそらく源泉と思われるぬる湯は、はっきりとした塩味で、なんと松之山系の墨臭がかった上質なアブラ臭が感じられびっくり。

源泉の素性は相当によさそうですが、全体に湯づかいは感心しません。ぬる湯槽ではかなりの浴感がありますが、薬品がかった刺激臭がどうにも邪魔です。

現況では、個人的にはさしておすすめできませんが、ぬる湯槽の湯づかい(消毒剤の投入方法)が改善されれば、かなりポイントの高い施設になるかと思います。

Na・Ca-塩化物温泉 35.5℃、pH=8.7、72.8L/min掘削揚湯、成分総計=6997mg/kg、Na^+=1974.00mg/kg (71.77mval%)、Ca^2+=657.80 (27.43)、Fe^2+=1.30、F^-=8.10、Cl^-=4199.00 (98.32)、HS^-=0.07、HCO_3^-=45.20、陽イオン計=2658 (119.6mval)、陰イオン計=4295 (120.4mval)、メタほう酸=24.40 <H10.4.10分析>

●駐車場脇に泉源らしきものがあり、住所と源泉地の字もおなじなので、自家源泉かと思います。

〔 2004年9月4日レポ 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 西川温泉 「麗峰の湯」

河口湖ですばらしい温泉に入ってきました。偶然発見したもので、観光地にあるわりにはえらくこぢんまりとした施設で、同浴した地元の方にもあまり広めないでほしい (^^; といわれたので場所はパスです。

ただし、ジモ専でもなんでもなく、道沿いに看板も出ている民間の日帰り施設です。(源泉100%、源泉たれ流し温泉のキャッチコピーあり)

以前一般公開していない仮設浴場があったものを、2004年1月にリニューアルオープンし、一般公開を開始したようです。建物は仮設浴場に毛のはえたようなこぢんまりとしたもので、観光客はまず入らないのでは? 建物の横には足湯(無料)もあります。

入口に料金箱があり管理人不在のときはここに料金500円を入れます。この日も管理人はいませんでした。

男女別の浴室は、加熱槽(木枠みかげ石貼2.3人)に非加熱槽(同1.2人)ととても小さいもの。カラン2、シャワーあり、シャンプー・ドライヤーなし。GW17時で男湯3人。

加熱槽は塩ビパイプから非加熱源泉投入+加熱湯注入で、槽内からパイプに一部吸引あるもののかなりのオーバーフロー。

非加熱槽は塩ビパイプから非加熱源泉を投入で槽内注排湯はなくザコザコオーバーフローのかけ流し。

無色透明のお湯は加熱槽で適温、非加熱槽でやや冷ためのぬる湯。

弱い石膏臭に甘い石膏味、アルカリ性の硫酸塩泉らしいヌルすべとキシキシがいりまじる心地よい湯ざわりがあり、浴後は肌に弾力感が出てすべすべとなります。

何といっても非加熱槽がいいです。浴感おだやかなぬる湯かけ流しはすこぶる入り心地がよく、いくらでも入れそう。地味めのお湯ですがこれは名湯かと。

河口湖温泉郷の温泉というとどうしても循環のイメージが強いですが、石膏泉のかけ流しを楽しめるとはびっくり。

このあたりでは、「天水」の源泉水風呂とならぶ良質なお湯かと思います。

Ca・Na-硫酸塩温泉 33.7℃、pH=9.36、151L/min掘削揚湯、成分総計=1.616g/kg、Na^+=233.0mg/kg (44.70mval%)、Ca^2+=249.9 (55.03)、Cl^-=90.3 (10.71)、SO_4^2-=997.1 (87.19)、CO_3^2-=9.6、陽イオン計=485.2 (22.66mval)、陰イオン計=1102.9 (23.81mval) <H10.6.18分析>

*河口湖温泉郷には下記の4つの源泉がありますが、この”麗峰の湯”と同一源泉かどうかは不明。

天水の湯 Ca・Na-SO4・Cl 42.5℃ 蒸発残留物=4826mg/kg

麗峰の湯 Ca・Na-SO4 37.0℃ 1760

霊水の湯 Ca・Na-SO4・Cl 43.2℃ 4159

芙蓉の湯 Ca・Na-SO4・Cl 39.5℃ 3845

〔 2004年5月8日レポ 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 「湯めみの丘」(ふたば響ケ丘)温泉 「湯めみの丘」

茅ケ岳広域農道、竜地交差点(ショッピングセンター”イツモア”のある交差点)の少し甲府寄り。位置的には中央双葉SAのそばです。

丘陵上の新興住宅地にあり、暖色系の明るい外観で館内も真新しくてきれいです。

浴室は、大浴槽(タイル貼15人以上、寝湯×3、ジェット2本付)、高温槽(同6.7人)、気泡浴槽(同5.6人)、超高温槽、水風呂、サウナ、かけ湯に露天(岩造10人位)と多彩。

露天は高台にあり、奥秩父や茅ケ岳が見渡せるきもちいいもの。(この日の男湯は北側、浴室は男女交替制のよう)

超高温槽と水風呂以外の浴槽の湯口にはコップがあって、飲泉可にはおののき。

露天の壁には、お約束 ^^) のT教授の解説が掲示されています。

カラン11、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。土曜13時で10人位とゆったり。

高温槽は石の湯口から30L/minほどを投入で槽内排湯は見あたらず、隣の大浴槽へ流し込みの源泉かけ流し。気泡浴槽は石の湯口から投入でザコザコのオーバーフロー。

大浴槽は、石の湯口から8L/minほどの投入+高温槽からの流し込みで、若干のオーバーフロー+底面流下?+側面吸湯がある複雑な湯づかいは、おそらく半循環かと・・・。

露天は、岩の湯口から投入で、オーバーフロー+パスカル方式の排湯で源泉かけ流し。

お湯は、薄茶色透明。湯口付近では、たまご味+弱重曹味+微金気味に弱いながら甘いイオウ臭+微金気臭。総硫黄=0.0なのにこのイオウ臭は鮮度の証明か?

イオウ臭は高温槽で一番強く、高温槽の湯口そばではかすかにアワつきがありました。

とろみのある充実の浴感で、お湯が生きている感じ。

センター系のつくりですが、細部まで練られていてとても使い勝手がいいです。

泉質は濃すぎず薄すぎずで湯づかいもよく、じっくりと温泉を楽しむのにいい施設かと思います。近場にあったら通い必至かと。

Na-塩化物泉 44.3℃、pH=8.0、500L/min掘削揚湯、成分総計=1.245g/kg、Na^+=398.2mg/kg (86.13mval%)、Fe^2+=1.0、F^-=2.9、Cl^-=691.3 (96.92)、Br^-=2.0、陽イオン計=454.5 (20.11mval)、陰イオン計=723.8 (20.12mval)、メタほう酸=6.8、硫化水素=0.0 <H14.4.25分析>

〔 2003年8月13日レポ 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |